1Preventive Medicine, Yonsei University Wonju Collage of Medicine

2Department of Dental Hygiene, Hanyang Women’s University

Correspondence to Eun-Sun Lee, Department of Dental Hygiene, Hanyang Women’s University, 200 Salgoji-gil, Seongdong-gu, Seoul-si, 04763, Korea. Tel: +82-2-2290-2570, Fax: +82-2-2290-2579, E-mail: charity34@hanmail.net

Volume23, Number 6, Pages 475-83, December 2023.

J Korean Soc Dent Hyg 2023;23(6):475-83. https://doi.org/10.13065/jksdh.20230053

Received on October 23, 2023, Revised on November 03, 2023, Accepted on November 16, 2023, Published on December 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: This study aimed to determine whether adolescents with allergic rhinitis are at an increased risk of stomatitis and to ascertain possible sex-specific differences. Methods: The data for this cross-sectional study was obtained from the 18th Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey (2022). Of the 56,213 students surveyed, 51,850 (boys 26,397 and girls 25,453) were included in the final analyses. Multivariate logistic regression was performed to identify the impact of allergic rhinitis on the risk of stomatitis among Korean adolescents. Results: In Model II, which was adjusted for allergic disease, boys with allergic rhinitis had a 1.53-fold (adjusted odds ratio [aOR]=1.53, 95% confidence interval [CI]=1.40–1.67), and girls had a 1.35-fold (aOR=1.35, CI=1.25–1.46) elevated risk of stomatitis than in those without. In Model III, after adjusting for all covariates, boys with allergic rhinitis had a 1.48-fold (aOR=1.48, CI=1.36–1.62) elevated risk of stomatitis than in those without, and girls had a 1.32-fold (aOR=1.32, CI=1.22–1.43) elevated risk, which remained statistically significant after adjusting for covariates. Therefore, allergic rhinitis in adolescents exerts a detrimental effect on the risk of experiencing stomatitis symptoms; the risk was higher in boys than in girls. Conclusions: These findings suggest that oral health care attention and intervention are needed for adolescents with allergic rhinitis.

Adolescents, Allergic disease, Allergic rhinitis, Oral health, Stomatitis

지난 수년간 구강질환과 알레르기질환 사이의 연관성과 관련하여 많은 연구가 진행되어 왔다. 특히 천식 및 아토피피부염과 치주염, 치은염, 치아우식증 등 대표적 3대 구강질환과의 연관성 연구가 있었고[1,2], 최근에는 재발성아프타성구내염, 구취 등 여러 구강질환과의 연관성 연구도 보고되었다[3]. 그러나 결과는 연구마다 상이하며, 아직까지 생물학적 메커니즘이 정립되지 않아 결과에 대한 논란의 여지가 남아있다.

알레르기질환은 유전적, 감염성, 환경적 요인으로 인해 발생하는 다인성질환으로서 대표적 3대 질환은 천식, 알레르기비염, 아토피피부염이며, 이 3가지 알레르기질환은 공통적인 면역글로불린 E(IgE) 매개 병태생리학적 메커니즘을 바탕으로 구강건강에 비슷한 영향을 미칠 수 있다고 하였다[4]. 열악한 구강상태는 구강병원균을 증식시킬 수 있는데, 특히 Porphyromonas gingivalis와 Aggregatibacter actinomycetemcomitans를 포함한 치주질환과 관련된 구강 병원균은 알레르기질환과 관련하여 면역체계에 영향을 미칠 수 있고, 알레르기질환을 포함한 전신 염증성질환의 잠재적 위험 요소라고 보고하였다[4,5].

알레르기비염이 있는 아동은 정상적인 비강 호흡이 어렵고, 심할 경우 거의 하루 종일 구강 호흡을 하게 되는데, 이러한 증상이 지속 될 경우 구강의 온도와 습도 그리고 pH를 조절하는데 필수적인 타액의 증발을 일으켜 구강이 건조해지기 쉬우며, 이는 결국 구강 감염에 민감해질 수 있다[6]. 또한 알레르기비염을 치료하기 위해 항히스타민제, 코르티코스테로이드(corticosteroid)등 약물 요법도 타액의 흐름을 감소시킬 수 있고, 이는 구강건조증, 치아우식증, 구내염 등 구강건강에 해로운 영향을 미칠 수 있다고 보고되고 있다[7]. 특히 흡입 스테로이드 치료는 구강내 스테로이드의 국소 침착, 구강 내 pH를 변화시키고, 구강점막에 영향을 미쳐 치주염, 치은염 뿐만 아니라 구강궤양의 발생을 증가시킨다고 보고하였다[8].

2022년 청소년건강행태조사에서 세계보건기구가 제시한 구강질환의 5가지 증상 중 구내염과 관련된 증상 경험률은 11.5% 정도로 보고 되었다[9]. 또한 알레르기질환 중 알레르기비염 의사진단 경험률은 남학생이 36.3%, 여학생이 36.2%라고 보고하여 천식, 아토피피부염보다 유병률이 더 높게 보고되었다. 또한 알레르기비염은 과거 10년전과 비교하여 매년 의사진단 경험률이 증가하고 있는 추세이다[9]. 따라서 두 질환 모두 청소년의 유병률이 상당히 높으며, 청소년의 일상생활과 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있으므로 관련하여 더욱 더 활발한 연구가 필요한 실정이다. 그러나 기존 연구[2,7,10,11]들은 주로 알레르기질환 중 천식과, 아토피피부염 연구가 알레르기비염보다 더 활발히 진행되었고, 구강질환과 관련하여 주로 치주염과 치은염, 치아우식증과의 관련연구가 대부분이다. 또한 연구마다 상이한 대상자 그룹과, 적은 표본 수, 서로 다른 연구디자인과 연구방법으로 아직까지 결과가 상이하다[1,3,12]. 또한 대규모 청소년을 대상으로 한 연구는 아직까지 많지 않으며, 성별에 따른 차이를 알아본 연구는 더욱 드물다[8,10]. 따라서 본 연구는 우리나라 청소년을 대표할 수 있는 제18차 2022년 청소년건강행태조사 국가데이터를 기반으로 청소년의 알레르기비염과 구내염증상 경험과의 관련성을 알아보고, 알레르기비염이 구내염증상 경험에 미치는 위험도를 알아보고자 하였다. 또한 알레르기비염과 구내염의 유병률이 남학생과 여학생의 차이가 있으므로 주요 분석을 성별로 층화하여 알레르기비염이 구내염증상 경험에 미치는 위험에 성별 차이가 있는지 알아보고자 하였다.

본 연구는 청소년건강행태조사 2022년(제18차) 자료를 바탕으로 수행하였다[9]. 청소년건강행태조사는 중1-고3 학생을 대상으로 2005년부터 질병관리청이 교육부와 매년 수행하는 익명성 자기기입식온라인조사이며, 정부승인통계조사로서(승인번호: 117058호) 조사 전 참여학교와 참여자의 사전 동의를 획득한 후 모든 조사를 진행하였다. 2022년(제18차) 조사는 흡연, 음주, 신체활동 등 114개 문항을 조사하였으며, 101개 지표를 산출하였다.

제18차(2022년) 청소년건강행태조사의 표본 추출과정은 모집단 층화, 표본배분, 표본 추출 단계로 나눌 수 있다. 표본설계를 위한 추출틀은 2021년 4월 기준의 전국 중·고등학교 자료를 사용하였고, 중학교 400개교, 고등 학교 400개교 총 800개교를 대상으로 실시하였다. 표본추출은 층화집락추출법이 사용되었으며, 1차 추출단위는 학교, 2차 추출단위는 학급으로 하였다. 표본학급으로 선정된 학급의 학생 전원을 조사하였으며, 장기결석, 스스로 조사 참여가 불가능한 특수아동 및 문자해독장애 학생은 표본에서 제외하였다. 조사기간은 2022년 8월 29일-2022년 10월 25일이며, 전체 800개교 중 참여학교는 총 798개교(중학교 398개교, 고등 학교 400개교), 전체 조사 대상자 56,213명 중 참여학생은 총 51,850명이며, 참여율은 92.2%이다. 본 연구는 총 참여학생 51,850명(남학생 26,397명, 여학생 25,453명)을 최종 분석하였다.

연구변수는 2022년 제18차 청소년건강행태조사에서 사용한 설문 중 일반적 특성, 건강행태, 알레르기질환, 구강증상경험 설문을 추출하여 사용하였다[9].

대상자의 일반적 특성은 성별, 학년, 학업성적, 경제 상태, 거주 형태로 구성하였다. 학년은 중학교와 고등학교 1-3학년까지 6개의 범주를 중학교, 고등학교로 나누었다. 학업성적은 ‘상, 중상, 중, 중하, 하’를 ‘상, 중, 하’로 재 구분하였고, 경제상태도 ‘상, 중상, 중, 중하, 하’를 ‘상, 중, 하’로 재 구분하였다. 거주 형태는 ‘가족과 함께 살고 있다’ 와 ‘가족과 함께 살고 있지 않다’(친척집, 하숙, 자취, 기숙사, 보육시설 포함)로 구분하였다.

건강행태는 음주, 흡연, 스트레스 수준, 어제 하루 칫솔질 횟수, 스케일링 경험을 조사하였다. 음주는 ‘지금까지 한잔 이상의 술을 마셔본 경험이 있습니까?’의 질문에 ‘없다, 있다’ 로 구분하였고(제사 또는 차례, 성찬식 때 마셔본 것은 제외), 흡연 경험은 ‘지금까지 일반담배(권련형 포함)을 한두 모금이라도 피워 본 적이 있습니까?’ 의 질문에 ‘없다, 있다’ 로 구분하였다. 스트레스 수준은 ‘평상시 스트레스를 얼마나 느끼고 있습니까?’ 의 질문에 ‘대단히 많이 느낀다, 많이 느낀다’는 스트레스 수준이 ‘높음’ 으로 하였고, ‘조금 느낀다, 별로 느끼지 않는다, 전혀 느끼지 않는다’는 스트레스 수준이 ‘낮음’ 으로 재 구분하였다. 어제 하루 칫솔질 횟수는 ‘어제 하루 칫솔질을 몇 번 하셨습니까?’ 의 질문에 ‘0번, 1-2번, 3번, 4번 이상’ 으로 재 구분하였다. 스케일링 경험은 ‘최근 12개월 동안 스케일링을 받은 적이 있습니까?’ 의 질문에 ‘없다, 있다’로 구분하였다.

알레르기질환 3가지는 알레르기비염, 천식, 아토피피부염을 조사하였고, 이중 알레르기비염은 본 연구의 독립변수로 사용하였고, 천식, 아토피피부염은 비염과 연관성이 높고, 구강건강과도 연관성이 보고되었기 때문에 잠재적인 교란변수로 사용하였다.

알레르기비염, 천식, 아토피피부염은 ‘태어나서 지금까지 알레르기비염, 천식, 아토피피부염이라고 진단받은 적이 있었습니까?’ 질문에 ‘없다, 있다’로 구분하였다.

구내염 경험은 본 연구의 종속변수로서, 세계보건기구(WHO) 가이드라인에서 제시한 6가지 구강질환(치아주식증, 치주염, 지각과민증, 구강건조증, 구내염, 구취)의 대표증상 항목 중 구내염증상 관련 질문을 사용하였다. ‘최근 12개월 동안 다음과 같은 증상을 경험한 적이 있습니까?’ 질문의 하위 문항으로 ‘혀 또는 입 안쪽 뺨이 욱신거리며 아픔’ 증상을 경험한 적이 ‘있다, 없다’로 구분하여, 있다고 응답한 대상자를 구내염증상 경험이 있는 것으로 간주하였다.

본 연구는 우리나라 청소년을 대표할 수 있는 국가 데이터인 2022년(제18차) 청소년건강행태조사 데이터의 대표성을 확보하기 위해 복합표본을 반영하여 분석하였다. 대상자의 구내염증상 경험에 따른 일반적 특성과 건강행태의 차이를 알아보고, 알레르기비염과 구내염증상과의 관련성을 알아보기 위해 라오스콧-카이제곱검정(Rao-scott chi-square test) 분석을 수행하여 가중되지 않은 빈도와 가중된 %, 유의수준(p)값을 제시하였다. 마지막으로 성별에 따른 알레르기비염이 구내염증상 경험에 미치는 위험도를 알아보기 위해 남학생과 여학생으로 층화 하여 로지스틱 회귀분석을 수행하였다. 먼저 Crude Odds Ratio는 공변량을 보정하지 않고 단변량 분석한 교차비를 제시하였고, 모델(Model II)에서는 알레르기비염과 관련성이 있는 천식, 아토피피부염을 보정한 후 다변량 로지스틱 회귀분석을 수행하여 보정된 교차비(aOR; Adjusted Odds Ratio)와 95% Confidence Interval[CI]를 제시하였다. 마지막으로 모델(Model III)에서는 알레르기비염이 구내염증상 경험에 미치는 순수한 위험도를 알아보기 위해 교란변수 천식, 아토피피부염에 일반적 특성과 건강행태 중 교란변수(학년, 음주, 흡연, 스트레스 수준)를 추가 보정한 후 다변량 로지스틱 회귀분석을 수행하여 보정된 교차비(aOR; Adjusted Odds Ratio)와 95% CI를 제시하였다. 모든 분석은 SPSS program (ver. 18.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA)과 R 통계프로그램 (ver. 4.1)을 이용하여 분석하였다. 통계적 유의성 검증은 p=0.05 수준으로 검증하였다.

연구대상자의 구내염 경험 여부에 따른 일반적 특성과 건강행태의 차이는 <Table 1>과 같다. 연구 대상자 총 51,850명 중 구내염을 경험한 학생은 5,700명, 11.5%였고, 남학생의 구내염 경험률은 9.3%, 여학생의 구내염 경험률은 13.8%로 남학생보다 여학생이 더 높았다(p<0.001). 학년에서 고등학생(12.1%)이 중학생(10.9%)보다 구내염 경험률이 더 높았고(p=0.001), 학업성적이 좋은 학생(12.8%)이 낮은 학생(10.8%)보다 구내염 경험이 더 높았다(p<0.001), 경제상태가 좋지 않은 학생(13.9%)이 좋은 학생(11.3%)보다 구내염 경험률이 더 높았다(p<0.001). 거주형태에서 가족과 함께 살고 있지 않은 학생(12.8%)이 가족과 함께 살고 있는 학생(11.4%)보다 구내염 경험이 더 높았지만 통계적으로 유의하지 않았다. 건강행태에서 음주경험이 있는 학생(12.8%)이 그렇지 않은 학생(10.8%)보다 구내염 경험률이 더 높았으며(p<0.001), 흡연 경험이 있는 학생이(12.3%) 없는 학생(11.4%)보다 구내염 경험률이 더 높았다(p=0.003). 스트레스 수준이 높은 학생(14.9%)이 낮은 학생(9.0%)에 비해 구내염 경험률이 더 높았다(p<0.001). 하루에 칫솔질을 하지 않는 학생(15.4%)이 1-2번(11.4%), 3번(11.0%), 4번이상(13.0%) 하는 학생들보다 구내염 경험률이 더 높았고(p<0.001), 최근 1년 이내에 스케일링 경험이 있는 학생(14.2%)이 없는 학생(10.2%)보다 구내염 경험률이 더 높았다(p<0.001).

Table 1. General characteristics and health behaviors of subjects with stomatitis symptom

Unit: N(%)

| Characteristics | Stomatitis symptoms | SE1 | p* | ||

|---|---|---|---|---|---|

| No (N=46,062) | Yes (N=5,700) | ||||

| Gender | <0.001 | ||||

| Boys | 23,998(90.7) | 2,399(9.3) | 0.2 | ||

| Girls | 22,064(86.2) | 3,389(13.8) | 0.2 | ||

| Grade | 0.001 | ||||

| Middle school | 25,064(89.1) | 2,951(10.9) | 0.2 | ||

| High school | 20,997(87.9) | 2,837(12.1) | 0.3 | ||

| Academic record | <0.001 | ||||

| High | 17,568(87.2) | 2,483(12.8) | 0.3 | ||

| Middle | 13,921(89.6) | 1,563(10.4) | 0.3 | ||

| Low | 14,571(89.1) | 1,742(10.9) | 0.3 | ||

| Economic status | <0.001 | ||||

| High | 19,535(88.7) | 2,353(11.3) | 0.3 | ||

| Middle | 21,515(89.0) | 2,628(11.0) | 0.2 | ||

| Low | 5,009(86.1) | 807(13.9) | 0.5 | ||

| Living status | 0.106 | ||||

| Living with family | 43,719(88.6) | 5,463(11.4) | 0.2 | ||

| Not living with family | 2,338(87.5) | 325(12.5) | 0.7 | ||

| Alcohol | <0.001 | ||||

| No | 30,654(89.2) | 3,581(10.8) | 0.2 | ||

| Yes | 15,408(87.2) | 2,207(12.8) | 0.3 | ||

| Smoking | 0.003 | ||||

| No | 42,076(88.6) | 5,229(11.4) | 0.2 | ||

| Yes | 3,986(87.7) | 559(12.3) | 0.5 | ||

| Stress level | <0.001 | ||||

| High | 18,274(85.1) | 3,122(14.9) | 0.3 | ||

| Low | 27,788(91.0) | 2,666( 9.0) | 0.2 | ||

| Tooth brushing/per day | <0.001 | ||||

| None | 627(84.6) | 116(15.4) | 1.3 | ||

| 1-2 times | 28,357(88.6) | 3,523(11.4) | 0.2 | ||

| 3 times | 13,153(89.0) | 1,574(11.0) | 0.3 | ||

| >4 times | 3,925(87.0) | 575(13.0) | 0.6 | ||

| Scaling history | <0.001 | ||||

| No | 32,379(89.8) | 3,566(10.2) | 0.2 | ||

| Yes | 13,683(85.8) | 2,222(14.2) | 0.3 | ||

*by Rao-scott chi-square test for complex sample

SE1; Standard Error

성별에 따른 알레르기질환 3가지와 구내염 경험과의 관련성을 알아보았고, 결과는 <Table 2>와 같다.

남학생은 알레르기비염이 있는 학생(11.7%)이 알레르기비염이 없는 학생(7.9%)보다 구내염 경험률이 더 높았고(p=0.029), 천식이 있는 남학생이(10.8%) 천식이 없는 남학생(9.2%)보다 구내염 경험률이 더 높게 나타났다(p=0.009). 마지막으로 아토피피부염이 있는 남학생(11.7%)이 아토피피부염이 없는 남학생(8.7%)보다 구내염 경험률이 더 높았다(p<0.001).

여학생에서도 알레르기비염이 있는 학생(16.5%)이 알레르기비염이 없는 학생(12.2%)보다 구내염 경험률이 더 높았다(p<0.001). 천식이 있는 여학생(18.3%)이 없는 여학생(13.5%)보다 구내염 경험률이 더 높았고(p=0.014), 아토피피부염이 있는 여학생(15.6%)이 아토피피부염이 없는 여학생(13.1%)보다 구내염 경험률이 더 높았다(p<0.001). 따라서 3가지의 알레르기질환 모두 구내염과 관련성이 있는 것으로 나타났고, 대체적으로 여학생의 구내염 경험률이 더 높게 나타났다.

Table 2. Association between allergic disease and stomatitis symptom by gender

Unit: N(%)

| Variables | Stomatitis | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Boys (N=26,397) | SE1 | p* | Girls (N =25,453) | SE1 | p* | ||||

| No | Yes | No | Yes | ||||||

| Allergic rhinitis | 0.029 | <0.001 | |||||||

| No | 15,754 (92.1) | 1,306 (7.9) | 0.2 | 14,513 (87.8) | 1,958 (12.2) | 0.3 | |||

| Yes | 8,244 (88.3) | 1,093 (11.7) | 0.3 | 7,551 (83.%) | 1,431 (16.5) | 0.4 | |||

| Asthma | 0.009 | 0.014 | |||||||

| No | 22,506 (90.8) | 2,222 (9.2) | 0.2 | 21,028 (86.5) | 3,160 (13.5) | 0.2 | |||

| Yes | 1,492 (89.2) | 177 (10.8) | 0.8 | 1,036 (81.7) | 229 (18.3) | 1.1 | |||

| Atopic dermatitis | <0.001 | <0.001 | |||||||

| No | 19,545 (91.3) | 1,807 (8.7) | 0.2 | 16,634 (86.9) | 2,424 (13.1) | 0.3 | |||

| Yes | 4,453 (88.3) | 592 (11.7) | 0.4 | 5,430 (84.4) | 965 (15.6) | 0.5 | |||

*by Rao-scott chi-square test for complex sample

SE1; Standard Error

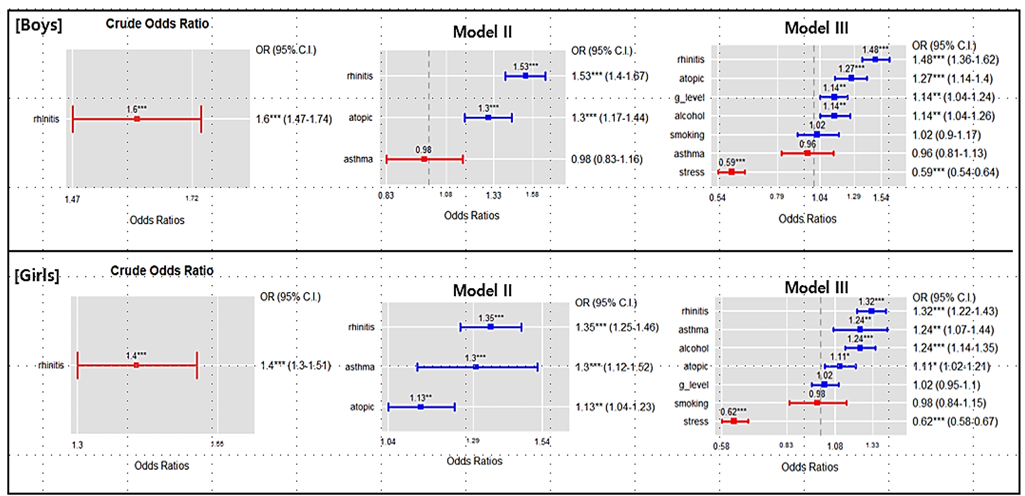

대상자의 알레르기비염이 구내염에 미치는 위험도가 성별에 따라 차이가 있는지 알아보기 위해 성별을 층화하여 로지스틱 회귀분석을 수행한 결과는 <Fig. 1>과 같다.

남학생에서 알레르기비염이 있는 대상자가 없는 대상자에 비해 구내염을 경험할 위험도가 1.6배(Crude OR=1.60, 95% Confidence Interval [CI]= 1.47-1.74)배 높았고, 여학생은 1.4배(Crude OR=1.40, CI= 1.3-1.51)높았다. Model II에서는 천식과 아토피피부염을 보정한 후 알레르기비염이 구내염에 미치는 위험도를 알아본 결과, 남학생은 비염이 있는 학생이 없는 학생에 비해 구내염에 미치는 위험도가 1.53배(adjusted OR(aOR)=1.53, CI=1.4-1.67) 높았고, 여학생은 1.35배(aOR=1.35, CI=1.25-1.46) 더 높게 나타났다. Model III에서는 학년과 음주, 흡연, 스트레스, 천식, 아토피피부염을 보정한 후 분석한 결과, 남학생에서 알레르기비염이 있는 학생이 없는 학생에 비해 구내염 경험 위험도가 1.48배(aOR=1.48, CI=1.36-1.62) 높았고, 여학생은 1.32배(aOR=1.32, CI=1.22-1.43) 높게 나타나, 교란요인을 보정 한 후에도 통계적으로 유의한 수준을 유지하였다. 따라서 청소년의 알레르기비염은 구내염증상 경험에 해로운 영향을 미치는 것으로 나타났고, 남학생이 여학생보다 그 위험도가 더 높은 것으로 확인되었다.

Fig. 1. Risk of stomatitis symptoms in adolescents with allergic rhinitis stratified gender

The data were analyzed by logistic regression for binomial model

Crude Odds Ratio: Unadjusted OR (95% CI)

Model II: Adjusted for covariates (Asthma, atopic dermatitis)

Model III: Adjusted for covariates (Asthma, atopic dermatitis, grade, alcohol, smoking, stress level)

OR (95% CI): Odds Ratio (95% confidence Interval)

Dependent variable (stomatitis symptom) reference: ‘No’

*rhinitis: allergic rhinitis; atopic: atopic dermatitis; g_level: grade; stress: stress level

본 연구의 목적은 우리나라 청소년을 대표할 수 있는 청소년건강행태조사 제18차 2022년 자료를 바탕으로 청소년의 알레르기비염이 구내염에 미치는 위험도를 알아보고 성별에 따라 위험도의 차이가 있는지 알아보는 것이다. 연구 결과 알레르기비염은 청소년의 구내염 경험과 관련성이 있었고, 교란변수를 보정한 다변량 로지스틱 회귀분석 결과 알레르기비염이 있는 청소년이 구내염을 경험할 위험도가 남학생은 1.48배 더 높았고, 여학생은 1.32배 더 높게 나타나, 알레르기비염이 구내염 경험에 미치는 위험도는 남학생이 더 높은 것으로 확인되었다.

우리나라 청소년의 알레르기비염 의사 진단 경험률은 약 36% 정도로 미국과 기타 선진국에서 보고하고 있는 어린이와 청소년의 알레르기비염의 유병률 약 10-30% 정도보다 더 높은 수준이다[9,12]. 알레르기비염은 면역 글로불린 E(IgE)에 기반한 비인두의 염증으로 전형적인 증상으로는 코막힘, 콧물, 재채기, 가려움증 등을 동반하며, 주로 20세 이전의 청소년과 어린이에게서 흔한 질병이다[12]. 최근에는 알레르기비염을 비롯한 알레르기질환들과 구강건강과의 연관성이 보고되고 있는데, 대만에서 젊은 성인을 대상으로 한 연구[8]에서는 알레르기비염이 있는 대상자의 아프타성구내염 발생률이 남자는 1.46배, 여성에서 1.36배 높게 나타났다고 보고하였다. 비염의 증상 중 코막힘으로 인해 수면 중 구강호흡을 하는 환자들은 타액의 양이 현저히 감소하고[13], 타액의 양과 흐름이 저하되면 구강이 건조해지고, 구취, 치아 부식, 구강점막 염증 등 다양한 구강질환에 이환 될 수 있다[11,14]. 또 다른 연구에서는 알레르기비염이 있는 환자는 구강호흡으로 인한 타액 미생물총 변화가 있으며[15], 타액 미생물총 변화와 약물처방은 구강질환에 영향을 미치는 요인이라고 보고하였다[16–18]. 특히 흡입 스테로이드는 구강 내 pH 변화를 일으켜 구강 점막에 영향을 미쳐 구강 궤양의 발생을 증가시킨다고 보고하였다[10,19]. 따라서 알레르기비염은 청소년의 구강 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있으므로, 적절한 비염 치료와 더불어 비염이 구강건강에 해로운 영향을 미칠 수 있음을 인식시키고, 비염이 있는 청소년의 구강건강 관리에 대한 관심과 중재가 필요하다.

재발성아프타성구내염은 구강 점막에 영향을 미치는 가장 흔한 궤양성질환으로서, 고통스러운 구강 궤양이 수일에서 수개월까지 지속되며 재발하는 것을 말한다[20]. 일반적으로 알려진 원인으로는 유전적 요인, 비타민 B군 복합체 결핍, 심리사회적 스트레스, 면역 기능 장애 등이 보고되었다[21]. 최근에 알레르기질환과의 관련성도 보고되고 있지만, 서로 연관성이 높은 알레르기질환 간의 교란효과를 보정하지 않은 채로 분석한 연구가 대부분이어서 결과에 왜곡이 있을 수 있으며, 연구마다 매우 상반된 결과를 제시하고 있다. 또한 아직까지 생물학적 메커니즘이 확립되지 않아 결과에 대한 논란의 여지가 남아 있다[2,7,20,22–24].

2022년 조사에 따르면 청소년의 구내염증상 경험률은 11.5%로서 유병률이 높게 보고되었고[9], 본 연구에서도 알레르기비염이 있는 청소년의 구내염증상 위험도가 유의하게 높았기 때문에, 알레르기비염을 오랫동안 앓고 있는 청소년을 대상으로 구강건강 관리에 대한 인식과 교육이 필요할 것으로 사료된다. 특히 알레르기비염이 있는 남학생이 여학생 보다 구내염증상을 경험할 위험이 더 높게 나타나, 알레르기비염이 있는 남학생의 구강 건강 관리에 관한 교육이 필요함을 시사하였다.

본 연구의 또 다른 흥미로운 결과는 다변량 로지스틱 회귀분석에서 알레르기질환 중 천식이 구내염증상에 미치는 위험도는 남학생에서는 유의하지 않았지만, 여학생의 위험도는 1.24배로 나타나, 성별에 따라 큰 차이를 보였고, 아토피피부염이 구내염증상 경험에 미치는 위험도는 남학생에서 1.27배, 여학생은 1.1배로 남학생이 더 높게 나타났다. 그러나 지금까지 알레르기질환과 관련된 구강질환은 대부분 치아우식증, 치주염과 관련된 연구가 주를 이루고 있고, 구내염과 관련된 연구는 매우 드문 실정이다[5,11,22,25]. 또한 알레르기질환별로 성별에 따라 큰 차이가 있으므로 후속 연구에서는 이에 대한 세부적인 연구가 수행될 필요가 있다.

본 연구는 단면 연구로서 두 질환의 직접적인 인과관계를 증명하기에는 한계가 있다. 또한 종속변수로 사용한 구내염증상 관련 설문은 주관적인 단일문항으로 측정하여 신뢰도와 타당도가 부족할 수 있다. 또한 독립변수인 알레르기비염은 의사진단의 경험을 묻는 설문을 사용하였는데, 진단 후 비염의 유병기간과 완치 여부에 관하여 알 수 없기 때문에 이 또한 결과에 영향을 미칠 수 있음을 배제할 수 없다.

본 연구의 장점은 우리나라 청소년을 대표할 수 있는 국가자료인 2022년(제18차) 청소년건강행태조사 최근자료를 활용하여 두 질환의 관련성을 분석하였고, 연구결과를 우리나라 전체 청소년에게 일반화할 수 있다는 것이 큰 장점이다. 또한 기존연구에서 거의 다루어 지지 않은 청소년의 알레르기비염과 구내염 경험과의 관련성을 대표성 있는 국가데이터를 사용하여 분석하여 매우 의미 있는 결과를 도출하였고, 주요 분석을 성별에 따라 층화 분석하여 알레르기비염이 구내염증상에 미치는 위험도에 성별 차이가 있음을 밝혔다. 후속 연구에서는 신뢰도와 타당도 있는 측정 도구를 사용하여 구내염을 진단하고, 알레르기비염의 유병 기간 등을 고려한 보다 면밀한 연구가 필요하다. 또한 설명할 수 있는 생물학적 메카니즘을 확립하고, 두 질환의 인과관계를 명확히 밝힐 수 있는 전향적 코호트 연구와 종단적 연구가 진행될 필요가 있음을 제시하는 바이다.

본 연구는 제18차 2022년도 청소년건강행태조사 자료를 이용하여 만 12–17세까지 총 51,850명을 대상으로 청소년의 알레르기비염이 구내염 경험에 미치는 위험도를 알아보고자 하였으며, 주요 결과는 다음과 같다.

1. 전체 대상자 총 51,850명 중 구내염 경험률은 11.5%(5,700명)였고, 이중 남학생이 9.3%, 여학생이 13.8%로 여학생의 구내염 경험이 더 높게 나타났다. 알레르기질환은 구내염 경험과 모두 관련성이 있었고, 알레르기비염이 있는 남학생은 구내염 경험률이 11.7%였고, 여학생은 16.5%로 나타났다.

2. 다변량 로지스틱 회귀분석에서 교란변수를 모두 보정한 Model III에서 남학생은 알레르기비염이 있는 대상자가 없는 대상자에 비해 구내염 경험 위험도가 1.48배 더 높았고, 여학생은 알레르기비염이 있는 대상자가 없는 대상자에 비해 구내염 경험 위험도가 1.32배 더 높았다. 따라서 청소년의 알레르기비염은 구내염 경험의 위험을 높이는 것으로 확인되었고, 알레르기비염이 있는 남학생의 위험도가 여학생 보다 더 높게 나타났다.

위의 연구결과로 알레르기비염을 진단받은 청소년을 대상으로 구강건강 관리에 대한 인식과 교육이 필요하며, 오랫동안 비염을 앓고 있는 학생들의 정기적인 구강검진 독려 등 학교와 가정내에서의 관심과 적절한 중재가 필요할 것으로 사료된다.

Conceptualization: KY Do, ES Lee; Data collection: KY Do, ES Lee; Formal analysis: KY Do; Writing-original draft: KY Do; Writingreview&editing: KY Do, ES Lee

The authors declared no conflicts of interest.

None.

None.

None.

None.

1. Calvo-Henriquez C, Rodríguez-Rivas P, Mayo-Yáñez M, González-Barcala FJ, Boronat-Catala B, Dds SM, et al. Allergic rhinitis and dental caries: a systematic review. Allergol Immunopathol (Madr) 2023;51(2):168-76. https://doi.org/10.15586/aei.v51i2.752

[DOI][PubMed]

2. Chuang CY, Sun HL, Ku MS. Allergic rhinitis, rather than asthma, is a risk factor for dental caries. Clin Otolaryngol 2018;43(1):131-6. https://doi.org/10.1111/coa.12912

[DOI][PubMed]

3. Manoj MA, Jain A, Madtha SA, Cherian TM. Prevalence and risk factors of recurrent aphthous stomatitis among college students at Mangalore, India. PeerJ 2023;11:e14998. https://doi.org/10.7717/peerj.14998

[DOI][PubMed][PMC]

4. Arbes SJ, Matsui EC. Can oral pathogens influence allergic disease? J Allergy Clin Immunol 2011;127(5):1119-27. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2011.03.023

[DOI][PubMed]

5. Shim JS, Yang MS. Identification of oral symptoms associated with atopic dermatitis in adolescents: results from the Korea national representative survey 2009-2017. Sci Rep 2020;10(1):19461. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76532-1

[DOI][PubMed][PMC]

6. Choi JE, Waddell JN, Lyons KM, Kieser JA. Intraoral pH and temperature during sleep with and without mouth breathing. J Oral Rehabil 2016;43(5):356-63. https://doi.org/10.1111/joor.12372

[DOI][PubMed]

7. Friedrich N, Völzke H, Schwahn C, Kramer A, Jünger M, Schäfer T, et al. Inverse association between periodontitis and respiratory allergies. Clin Exp Allergy 2006;36(4):495-502. https://doi.org/10.1111/j.1365-2222.2006.02455.x

[DOI][PubMed]

8. Ho SW, Lue KH, Ku MS. Allergic rhinitis, rather than asthma, might be associated with dental caries, periodontitis, and other oral diseases in adults. PeerJ 2019;7:e7643. https://doi.org/10.7717/peerj.7643

[DOI][PubMed][PMC]

9. Ministry of Education (KR), Korea Centers for Disease Control and Prevention. The 18th Korea Youth Risk Behavior Survey Statistics. Osong, Korea: Korea Centers for Disease Control and Prevention; 2022: 3-204.

10. Alavaikko S, Jaakkola MS, Tjäderhane L, Jaakkola JJ. Asthma and caries: a systematic review and meta-analysis. Am J Epidemiol 2011;174(6):631-41. https://doi.org/10.1093/aje/kwr129

[DOI][PubMed]

11. Wee JH, Park MW, Min CY, Park IS, Park BJ, Choi HG. Poor oral health is associated with asthma, allergic rhinitis, and atopic dermatitis in Korean adolescents: a cross-sectional study. Medicine (Baltimore) 2020;99(31):e21534. https://doi.org/10.1097/md.0000000000021534

[DOI][PubMed][PMC]

12. Schuler ICF, Montejo JM. Allergic rhinitis in children and adolescents. Pediatr Clin North Am 2019;66(5):981-93. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2019.06.004

[DOI][PubMed]

13. Thie NMT, Kato T, Bader G, Montplaisir JY, Lavigne GJ. The significance of saliva during sleep and the relevance of oromotor movements. Sleep Med Rev 2002;6(3):213-27. https://doi.org/10.1053/smrv.2001.0183

[DOI][PubMed]

14. Avincsal MO, Altundag A, Dinc ME, Cayonu M, Topak M, Kulekci M. Evaluation of halitosis using OralChroma™ in patients with allergic rhinitis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2016;133(4):243-6. https://doi.org/10.1016/j.anorl.2015.08.042

[DOI][PubMed]

15. Mummolo S, Nota A, Caruso S, Quinzi V, Marchetti E, Marzo G. Salivary markers and microbial flora in mouth breathing late adolescents. Biomed Res Int 2018;2018:8687608. https://doi.org/10.1155/2018/8687608

[DOI][PubMed][PMC]

16. Elad S, Heisler S, Shalit M. Saliva secretion in patients with allergic rhinitis. Int Arch Allergy Immunol 2006;141(3):276-80. https://doi.org/10.1159/000095297

[DOI][PubMed]

17. Sachs AP, van der Waaij D, Groenier KH, Koëter GH, Schiphuis J. Oropharyngeal flora in asthma and in chronic obstructive pulmonary disease. indigenous oropharyngeal microorganisms in outpatients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1993;148(5):1302-7. https://doi.org/10.1164/ajrccm/148.5.1302

[DOI][PubMed]

18. Tootla R, Toumba KJ, Duggal MS. An evaluation of the acidogenic potential of asthma inhalers. Arch Oral Biol 2004;49(4):275-83. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2003.11.006

[DOI][PubMed]

19. Bozejac BV, Stojšin I, Ðuric M, Zvezdin B, Brkanić T, Budišin E, et al. Impact of inhalation therapy on the incidence of carious lesions in patients with asthma and COPD. J Appl Oral Sci 2017;25(5):506-14. https://doi.org/10.1590/1678-7757-2016-0147

[DOI][PubMed][PMC]

20. Souza PRM, Duquia RP, Breunig JA, Almeida HL, Jr. Recurrent aphthous stomatitis in 18-year-old adolescents – prevalence and associated factors: a population-based study. An Bras Dermatol 2017;92(5):626-9. https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20174692

[DOI][PubMed][PMC]

21. Akintoye SO, Greenberg MS. Recurrent aphthous stomatitis. Dent Clin North Am 2014;58(2):281-97. https://doi.org/10.1016/j.cden.2013.12.002

[DOI][PubMed][PMC]

22. Alsulami S, Aldoboke A, Nooh R, Kalifih O, Khan S, Marglani O. Prevalence of asthma, allergic rhinitis, and atopic dermatitis and their association with oral health in Saudi Arabia. Cureus 2023;15(4):e38061. https://doi.org/10.7759/cureus.38061

[DOI]

23. Lai WY, Wei CC, Wan L, Mai CH, Lin CL, Tsai JD. Allergic rhinitis and dental-supporting tissue diseases in children. Medicine (Baltimore) 2021;100(7):e24780. https://doi.org/10.1097/md.0000000000024780

[DOI][PubMed][PMC]

24. Wee JH, Yoo DM, Byun SH, Lee HJ, Park B, Park MW, et al. Subjective oral health status in an adult Korean population with asthma or allergic rhinitis. Medicine (Baltimore) 2020;99(43):e22967. https://doi.org/10.1097/md.0000000000022967

[DOI][PubMed][PMC]

25. Jiao R, Li W, Song J, Chen Z. Causal association between asthma and periodontitis: a two-sample Mendelian randomization analysis. Oral Dis 2023. https://doi.org/10.1111/odi.14565

[DOI][PubMed]