1Department of Dental Hygiene, Kyungpook National University

2Oral-B POH, P&G Korea

Correspondence to Yun-Sook Jung, Department of Dental Hygiene, Kyungpook National University, 2559 Gyeongsang-daero, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, 37224, Korea. Tel: +82-54-530-1425, Fax: +82-54-530-1429, E-mail: ysjung0313@knu.ac.kr

Volume 24, Number 4, Pages 343-52, August 2024.

J Korean Soc Dent Hyg 2024;24(4):343-52. https://doi.org/10.13065/jksdh.20240408

Received on July 01, 2024 , Revised on July 19, 2024, Accepted on July 31, 2024, Published on August 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: This study aimed to assess the relationship between electric toothbrush use and the presence of community periodontal index (CPI) code calculus among Korean adults. Methods: Data from the 7th Korea National Health and Nutrition Examination Survey were analyzed. Multiple logistic regression analysis with a complex sampling design was conducted, adjusting for general characteristic factors. Analyses were performed using SPSS Statistics 29.0. Results: Among the participants, the prevalence of electric toothbrush users was 5.3%. Within this group, 4.7% had periodontal disease, whereas 5.9% did not (p=0.025). Even after adjusting for general characteristics factors in model Ⅱ of electric toothbrush use, the odds ratio remained statistically significant at 0.791 (95% CI: 0.631-0.992) in all cases. Conclusions: Electric toothbrush use appears to be associated with potential benefits in managing the CPI code calculus distribution; however, evidence supporting this notion remains insufficient. The study findings suggest that these results could be a basis for future studies related to oral hygiene products and the design of oral health promotion programs.

Calculus, Electric toothbrush, Korea Health and Nutrition Examination Survey, Oral health promotion, Oral hygiene, Periodontal disease

현대사회에서 정의되는 건강의 개념은 총체적인 개념으로 여겨지므로 구강건강은 건강의 필수 요소 중 하나이다. 즉, 건강한 상태라 보기위해서는 구강건강을 확보하여야 한다[1]. 고령화와 인구 증가 등의 인구통계학적 변화로 인해 1990년에서 2015년까지 치료되지 않은 구강 질환자의 수는 전 세계적으로 증가하였다[2]. 우리나라에서도 다빈도 질병 통계 수치를 확인해 보면 치은염 및 치주질환으로 진료를 받은 환자가 2019년에서 2021년까지 3년 연속 1위를 차지하고 있다[3]. 치주질환은 예방이 가능한 구강 관련 질환임에도 불구하고 대부분은 보건정책에서 우선순위로 시행되는 경우가 드물다[4]. 이에 관련 전문인들의 지속적인 관심이 필요하다.

구강병을 효과적으로 예방하기 위해서는 주된 원인인 치면세균막의 제거가 이루어져야 한다[5–9]. 치면세균막은 치석의 전 단계 물질로 주성분은 세균이며 치아 표면이나 그 밖의 구강 내 구조물 등을 덮어 균 막을 이룬다. 이는 강한 부착력을 가지고 있어 단순히 입 헹구기로 제거되지 않고 칫솔질이나 스케일링 등의 기계적인 방법을 통해 제거될 수 있다[5].

치면세균막의 석회화된 상태를 치석이라 한다. 치석은 치태의 고정원이 되는데, 다공성 표면으로 치면세균막의 저장고 역할을 하고 거친 표면 자체는 항상 치면세균막으로 덮여 있게 만들기 때문에 치석은 치주질환의 위험 인자로 볼 수 있다[6].

효과적인 구강 관리를 위해서는 칫솔질의 횟수보다 적절한 방법을 이용한 칫솔질을 시행하는 것이 더 중요하다[10,11]. 그러나 일반적으로 개개인의 손기술과 방법에 따라 치아의 모든 부위가 골고루 닦이기는 쉽지 않으므로 치면세균막 제거에 대한 차이가 크게 나타난다[11,12].

수동칫솔(Manual toothbrush)에 비해 전동칫솔(Electric toothbrush)의 사용은 효과적인 치면세균막 제거에 대한 개인의 편차를 줄여주고 비교적 사용이 간편하다[11]. 전동칫솔 사용법에 대해 훈련받지 않은 집단에서 6개월간의 효과 검사를 시행한 결과, 치면세균막과 치석의 감소가 나타났다[12]. 타 연구에서도 전동칫솔의 안전성과 비교적 효과적인 치면세균막의 제거 효율을 보여주고 있다[13–16].

이렇듯 전동칫솔에 관련된 여러 연구가 있지만 상대적으로 사용자가 많은 치실과 치간칫솔에 대한 연구[17,18]에 비해서는 미흡한 실정이다. 또한 역학 조사 자료를 활용해 전동칫솔 사용 실태와 효과를 알아본 연구는 거의 없었다. 이에 국가 단위에서 생성된 대표성과 신뢰성을 가진 제7기 국민건강영양조사 자료를 활용하여 전동칫솔의 사용이 치석 형성 치주조직 상태에 미치는 영향을 파악하고 이를 통해 전동칫솔 및 타 구강 관리 용품에 대한 관련 구강 정책 수립 시에 필요한 기초자료를 제공하고자 한다.

본 연구는 국민건강영양조사(KNHANES: Korean National Health and Nutritional Examination Survey)의 2016년-2018년에 실시된 제7기 자료를 이용하였다. 국민건강영양조사는 만 1세 이상의 국민을 목표 모집단으로 한다. 또한 대표성이 있는 표본 추출을 위해 가장 최근의 인구주택총조사 자료를 기본표본 추출 틀로 사용하였고 2단계 층화 집락 표본 추출법을 이용하였다. 제7기 국민건강영양조사의 1차년도인 2016년과 2차년도인 2017년에는 생명윤리법 제2조 제1호 및 동법 시행규칙 제2조 제2항 제1호에 따라 국가가 직접 공공복리를 위해 수행하는 연구에 해당하여 질병관리청 연구 윤리 심의위원회의 심의를 받지 않은 채 수행하였고, 2018년도부터는 인체 유래물 수집, 원시자료 제3자 제공 등을 고려하여 다시 승인받아 수행되었다(승인번호: 2018-01-03-P-A).

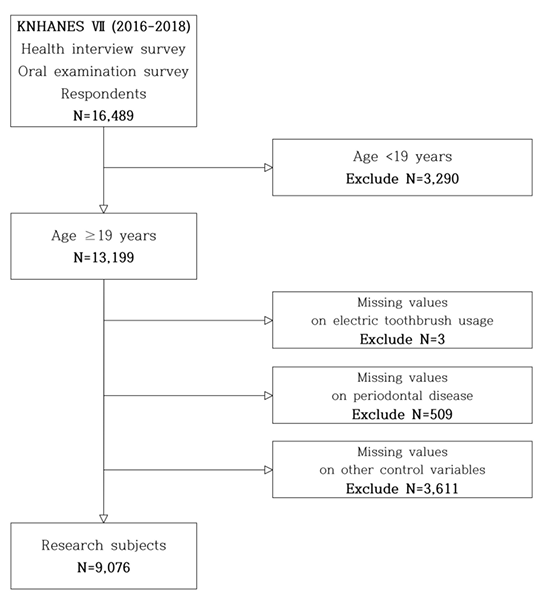

본 연구의 대상자 선정은 제7기 국민건강영양조사의 전체 건강 설문조사 및 구강검진의 총 참여자인 16,489명 중 만 19세 미만인 3,290명을 제외하여 만 19세 이상의 13,199명을 추출하였다. 이 중 주요 인자인 전동칫솔 사용 여부 문항의 무응답 3명, 치주질환 유병 여부의 결측치 509명, 교란 요인인 인구 사회적 요인과 건강 행태 및 상태 요인에 대한 질문에 무응답인 3,611명을 제외하였다. 그러므로 총 9,076명을 최종 연구 대상자로 하였다<Fig. 1>.

Fig. 1. Research subject selection process

전동칫솔 사용 유무는 설문 문항 중 전동칫솔을 사용한다고 답하였으면 ‘예’로, 사용하지 않거나 모른다고 답하였으면 ‘아니요’로 하였다.

치석 형성 치주조직 보유 여부는 구강검진 진료 중 치주조직 검사 결과를 활용하였다. 지역사회 치주 지수(CPI: Community periodontal index)는 WHO에서 지역사회 주민 혹은 특정 집단에서 치주 상태와 치료에 대한 필요도의 평가를 위해 제안한 지수로 Code 0은 건전 치주조직, 1은 출혈 치주조직, 2는 치석 형성 치주조직, 3은 치주낭 깊이가 4-5 mm인 천치주낭 형성 치주조직, 4는 치주낭 깊이가 6 mm 이상인 심치주낭 형성 치주조직이다. 전체 치열을 6개 분악으로 분류한 다음 탐침을 시행한 결과 6분악의 수치 중 가장 높은 수치가 개인의 CPI점수가 된다. 이 연구에서는 6분악 중 어느 한 개 분악에서라도 Code 2가 존재하는 경우 치석 형성 치주조직 보유자로 분류하였다.

다음으로 교란요인은 인구 사회적 요인과 건강 행태 및 상태 요인에 대한 변수를 사용하였다. 인구 사회적 요인은 성별, 연령, 교육 수준, 결혼 상태, 소득수준으로 연령은 생애주기별 연령 구분을 이용해 19-29세, 30-49세, 50-64세, 65세 이상으로 하였고 교육 수준은 중졸 이하, 고졸, 전문대졸 이상으로, 결혼 상태는 결혼 여부에 따라 이분하였다. 소득수준은 개인 소득을 하, 중하, 중상, 상으로 분류하였다.

건강 행태 및 상태 요인은 흡연, 음주, 당뇨병 유병 여부, 고혈압 유병 여부, 일일 칫솔질 횟수를 포함하였다. 흡연, 음주, 당뇨병 유병 여부, 고혈압 유병 여부는 국민건강영양조사의 원시자료 이용 지침에 따라 분류하였다. 일일 칫솔질 횟수는 시기별로 칫솔질을 하였다고 한 답을 더하여 총합이 3회 미만이면 ‘3회 미만’, 3회 이상이면 ‘3회 이상’으로 하였다.

국민건강영양조사는 층화집락 표본추출법에 따라 표본을 추출하였다. 이에 따라 분석 시 층화변수(strata), 집락변수(cluster), 표본 가중치(sample weight)를 이용해 복합표본설계를 시행하였다. 연구 대상자의 일반적인 특성에 따른 전동칫솔 사용 여부와 치석 형성 치주조직 보유자 분포를 알아보고자 기술통계를 시행하였으며, 군 간의 차이는 교차분석을 통해 증명하였다. 다음으로 전동칫솔 사용 여부에 따른 치석 형성 치주조직 보유의 차이를 파악하기 위해 인구 사회적 요인(성별, 연령, 교육 수준, 결혼 상태, 소득 수준), 건강 행태 및 상태 요인(흡연, 음주, 당뇨병 유병 여부, 고혈압 유병 여부, 일일 칫솔질 횟수)의 교란 요인을 보정하여 로지스틱 회귀분석을 하였다.

본 연구에 사용된 모든 통계분석은 IBM SPSS statistics (Statistical Package for Social Science 29.0 USA)를 이용하였고 통계적 유의성 판정을 위한 유의수준은 0.05로 설정하였다.

연구 대상자 중 5.3%가 전동칫솔을 사용한다고 응답하였으며 결과는 <Table 1>과 같다. 먼저 인구 사회적 요인에서 연령의 경우 만 30-49세가 7.0%로 가장 높게 나타났다(p<0.001). 교육 수준의 경우 전문대졸 이상에서 7.0%, 고졸에서 4.4%, 중졸 이하에서 3.0% 순으로 나타났다(p<0.001). 결혼 상태의 경우 기혼이 5.7%로 미혼일 경우의 4.1%보다 전동칫솔 사용자 분포가 높게 나타났다(p=0.018). 소득수준에서 중상위군이 6.3%로 상위군일 경우의 6.0%보다 높게 나타났다(p=0.035). 건강 행태 및 상태 요인의 모든 변수에서는 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다.

Table 1. Electric toothbrush usage according to general characteristics of the study population

Unit: N(%)

| Characteristics | Total | Electric toothbrush usage | p* | |

|---|---|---|---|---|

| Yes | No | |||

| Total | 9,076(100.0) | 479(5.3) | 8,597(94.7) | |

| Socio-demographic characteristic factors | ||||

| Sex | ||||

| Male | 3,985(42.1) | 226(5.4) | 3,759(94.6) | 0.815 |

| Female | 5,091(57.9) | 253(5.3) | 4,838(94.7) | |

| Age (yr) | ||||

| 19–29 | 1,440(16.6) | 43(3.1) | 1,397(96.9) | <0.001 |

| 30–49 | 4,133(44.0) | 299(7.0) | 3,834(93.0) | |

| 50–64 | 3,294(37.1) | 131(4.5) | 3,163(95.5) | |

| ≥65 | 209(2.2) | 6(3.9) | 203(96.2) | |

| Education level | ||||

| ≤Middle school | 1,480(16.3) | 39(3.0) | 1,441(97.0) | <0.001 |

| High school | 3,366(37.8) | 149(4.4) | 3,217(95.6) | |

| ≥College | 4,230(45.9) | 291(6.9) | 3,939(93.1) | |

| Marital status | ||||

| Not married | 1,990(22.5) | 86(4.1) | 1,904(95.9) | 0.018 |

| Married | 7,086(77.5) | 393(5.7) | 6,693(94.3) | |

| Income | ||||

| Low | 2,206(23.9) | 95(4.4) | 2,111(95.6) | 0.035 |

| Middle-low | 2,292(25.0) | 105(4.6) | 2,187(95.4) | |

| Middle-high | 2,291(25.5) | 134(6.3) | 2,157(93.7) | |

| High | 2,287(25.6) | 145(6.0) | 2,142(94.0) | |

| Health behavior and status factors | ||||

| Smoking | ||||

| No | 7,228(80.4) | 371(5.3) | 6,857(94.7) | 0.723 |

| Yes | 1,848(19.6) | 108(5.5) | 1,740(94.5) | |

| Drinking | ||||

| No | 3,659(40.7) | 184(5.5) | 3,475(94.5) | 0.558 |

| Yes | 5,417(59.3) | 295(5.2) | 5,122(94.7) | |

| Diabetes | ||||

| Normal | 6,312(70.3) | 340(5.3) | 5,972(94.7) | 0.771 |

| Impaired fasting glucose | 2,017(21.7) | 107(5.6) | 1,910(94.5) | |

| Diabetes | 747(8.1) | 32(4.7) | 715(95.3) | |

| Hypertension | ||||

| Normal | 4,781(53.1) | 261(5.5) | 4,520(94.5) | 0.617 |

| Prehypertension | 2,301(25.3) | 127(5.5) | 2,174(94.5) | |

| Hypertension | 1,994(21.6) | 91(4.8) | 1,903(95.2) | |

| Number of daily toothbrushing | ||||

| <3 | 3,983(43.4) | 192(4.9) | 3,791(95.1) | 0.182 |

| ≥3 | 5,093(56.6) | 287(5.7) | 4,806(94.3) | |

*by the complex sample chi-square test

<Table 2>에서 일반적 특성에 따른 치석 형성 치주조직 보유자의 분포를 살펴보면 연구 대상자 중 치석 형성 치주조직이 있는 경우가 48.9%, 없는 경우가 51.1%로 나타났다. 먼저 인구 사회적 요인에서 성별의 경우 여성(46.8%)보다 남성(51.7%)에서 치석 형성 치주조직 보유자가 더 많은 것으로 나타났다(p<0.001). 연령의 경우 만 50-64세에서 50.5%로 가장 높았고 다음으로 만 30-49세에서 49.6%, 만 65세 이상에서 45.1%, 마지막으로 만 19-29세에서 43.7%로 나타났다(p=0.003). 교육 수준의 경우 중졸 이하에서 55.1%로 가장 높았고 다음으로 고졸이 48.8%, 전문대졸 이상이 46.7% 순으로 나타났다(p<0.001). 결혼 상태의 경우 미혼(44.2%)보다 기혼(50.2%)일 경우에 더 높게 나타났다(p<0.001). 소득수준에서 하위군의 치석 보유자가 52.7%로 가장 높았고 뒤이어 상위군이 47.6%, 중상위군이 45.8% 순으로 나타났다(p=0.002). 모든 건강 행태 및 상태 요인에서도 통계적으로 유의한 차이가 있었다(p<0.05). 흡연자의 치석 형성 치주조직 보유자가 56.9%, 비흡연자가 46.9%로 흡연자의 경우에서 더 높게 나타났다(p<0.001). 음주의 경우에서도 음주자가 50.3%, 비음주자가 49.7%로 음주자에게서 치석 보유자가 더 많은 것으로 나타났다(p=0.006). 당뇨병 유병 여부에서 당뇨병인 경우에 53.2%로 가장 높게 나타났다(p=0.028). 고혈합 유병 여부의 경우에 고혈압에서 52.1%로 가장 높게 나타났다(p=0.003). 일일 칫솔질 횟수는 3회 미만일 경우에 치석 형성 치주조직 보유자가 52.5%로 3회 이상 일 때의 46.1%보다 높게 나타났다(p<0.001).

Table 2. CPI code Calculus according to general characteristics of the study population

Unit: N(%)

| Characteristics | Total | CPI code calculus | p* | |

|---|---|---|---|---|

| Yes | No | |||

| Total | 9,076(100.0) | 4,512(48.9) | 4,564(51.1) | |

| Socio-demographic characteristic factors | ||||

| Sex | <0.001 | |||

| Male | 3,985(42.1) | 2,099(51.7) | 1,886(48.3) | |

| Female | 5,091(57.9) | 2,413(46.8) | 2,678(53.2) | |

| Age (yr) | 0.003 | |||

| 19–29 | 1,440(16.6) | 630(43.7) | 810(56.4) | |

| 30–49 | 4,133(44.0) | 2,083(49.2) | 2,050(50.4) | |

| 50–64 | 3,294(37.1) | 1,699(50.5) | 1,595(49.5) | |

| ≥65 | 209(2.2) | 100(47.8) | 109(52.2) | |

| Education level | <0.001 | |||

| ≤Middle school | 1,480(16.3) | 824(55.7) | 656(44.3) | |

| High school | 3,366(37.8) | 1,678(48.8) | 1,688(51.2) | |

| ≥College | 4,230(45.9) | 2,010(46.7) | 2,220(53.3) | |

| Marital status | <0.001 | |||

| Not married | 1,990(22.5) | 883(44.2) | 1,107(55.8) | |

| Married | 7,086(77.5) | 3,629(51.2) | 3,457(48.8) | |

| Income | 0.002 | |||

| Low | 2,206(23.9) | 1,167(52.7) | 1,039(47.3) | |

| Middle-low | 2,292(25.0) | 1,149(50.1) | 1,143(49.9) | |

| Middle-high | 2,291(25.5) | 1,093(47.7) | 1,198(52.3) | |

| High | 2,287(25.6) | 1,103(47.6) | 1,184(52.4) | |

| Health behavior and status factors | ||||

| Smoking | <0.001 | |||

| No | 7,228(80.4) | 3,467(46.9) | 3,761(53.1) | |

| Yes | 1,848(19.6) | 1,045(56.6) | 803(43.1) | |

| Drinking | 0.006 | |||

| No | 3,659(40.7) | 2,672(47.9) | 1,892(53.3) | |

| Yes | 5,417(59.3) | 2,745(50.7) | 2,672(49.3) | |

| Diabetes | 0.028 | |||

| Normal | 6,312(70.3) | 3,061(48.5) | 3,251(52.0) | |

| Impaired fasting glucose | 2,017(21.7) | 1,056(52.4) | 961(47.7) | |

| Diabetes | 747(8.1) | 395(53.2) | 352(46.8) | |

| Hypertension | 0.003 | |||

| Normal | 4,781(53.1) | 2,265(47.3) | 2,516(53.0) | |

| Prehypertension | 2,301(25.3) | 1,177(51.0) | 1,124(50.0) | |

| Hypertension | 1,994(21.6) | 1,070(52.1) | 924(47.9) | |

| Number of daily toothbrushing | <0.001 | |||

| <3 | 3,983(43.4) | 2,133(52.5) | 1,850(47.5) | |

| ≥3 | 5,093(56.6) | 2,379(46.7) | 2,714(53.3) | |

*by the complex sample chi-square test

전동칫솔 사용 여부에 따른 치석 형성 치주조직 보유자의 분포에 대해 알아본 결과는 <Table 3>과 같다. 전동칫솔 사용자 중 치석 형성 치주조직이 있는 경우가 4.7%, 치석 형성 치주조직이 없는 경우가 5.9%로 나타났다(p=0.025).

Table 3. CPI code calculus distribution according to electric toothbrush usage

Unit: N(%)

| Variables | Total | CPI code calculus | p* | |

|---|---|---|---|---|

| Yes | No | |||

| Total | 9,076 (100.0) | 4,512 (48.9) | 4,564 (51.1) | |

| Electric toothbrush | 0.025 | |||

| No | 8,597 (94.7) | 4,297 (95.3) | 4,300 (94.1) | |

| Yes | 479 (5.3) | 215 (4.7) | 264 (5.9) | |

*by the complex sample chi-square test

전동칫솔 사용 여부와 치석 형성 치주조직 분포의 다변수 연관성을 살펴보기 위해 분석한 결과는 <Table 4>와 같이 나타났다. 전동칫솔 사용 여부 이외에 어떠한 교란 요인도 보정하지 않은 Model Ⅰ에서 전동칫솔을 사용하지 않는 그룹에 비해 전동칫솔을 사용하는 그룹의 치석 형성 치주조직 보유 위험비(OR: Odds ratio)가 0.782(95% CI: 0.630-0.971)로 나타났으며, 일반적 특성 요인(인구 사회적 요인, 건강 행태 및 상태 요인)을 추가로 보정한 Model Ⅱ에서도 OR 값이 0.791(95% CI: 0.631-0.992)로 나타나 통계적으로 유의한 차이를 보여주었다.

Table 4. Association between electric toothbrush usage and CPI code calculus distribution

| Variables | Model I | Model II | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| OR | 95% CI | p* | OR | 95% CI | p* | |

| Electric toothbrush usage | ||||||

| No | 1.000 | 0.026 | 1.000 | 0.042 | ||

| Yes | 0.782 | (0.630–0.971) | 0.791 | (0.631–0.992) | ||

Model Ⅱ results adjusted by Socio-demographic characteristic factors (sex, age, education level, marital status, income), Health behavior and status factors (smoking, drinking, diabetes, hypertension, number of daily tooth brushing).

* by the logistic regression

대부분의 사람들이 수동칫솔을 이용하여 이를 닦고 있기 때문에 접근이 쉬운 부위의 치면세균막의 제거만 잘 이루어지며 골고루 닦이지는 않는다[10,19]. 전동칫솔을 사용하면 손기술의 차이를 줄여주고 사용도 간편하기 때문에 일상에서 동기부여를 받을 수 있으면서 좀 더 간편하고 효과적으로 관리할 수 있을 것이다[12–14,19–21].

이 연구는 국민건강증진법에 근거하여 질병관리청에서 시행한 제7기 국민건강영양조사 자료를 이용해 연구 대상자를 선정하였으며, 전체 연구 대상자 중 5.3%가 전동칫솔 사용자로 나타났다. 지난 국민 구강건강 실태조사에는 전동칫솔 사용자가 2000년에 1.4%, 2003년에 6.8%, 2006년에 9.7%로 나타나 사용자가 증가하는 추세를 보여주었으며, 연령대 별로 전동칫솔 사용자가 30대에서 13.6%로 가장 많게, 20대에서 10.1%, 40대에서 9.8%로 나타났다고 한다[22]. 본 연구의 <Table 1>에서 생애주기별 연령 구분에 따라 전동칫솔의 사용에 차이가 있을 것으로 생각되어 분석한 결과, 30-49세에서 7.0%로 가장 많았고 50-64세에서 4.5%로, 65세 이상에서 3.9%, 19-29세에서 3.1%로 나타나 30대가 포함된 연령대에서 사용자가 가장 많게 나타났다.

<Table 2>에서 남성이, 만 30-64세가, 중졸이하가, 소득수준의 하위군이, 흡연자가 당뇨병인 경우에, 고혈압인 경우에, 일일 칫솔질 횟수가 3회 미만일 때 치석 형성 치주조직 보유자의 비율이 높게 나타났다. 이들은 공통적으로 치과스케일링을 받는 비율과 반대로 나타났으므로[23] 개선을 위하여 관련 집단에서 구강관련 프로그램 및 정책이 필요할 것으로 보인다.

본 연구에서 전동칫솔 사용과 치석 형성 치주조직 분포의 관련성에 대하여 살펴보았을 때, 일반적 특성 요인(인구 사회적 요인, 건강 행태 및 상태 요인)을 추가로 보정한 Model Ⅱ에서 OR값이 0.791(95% CI: 0.631-0.992)로 통계적으로 유의한 차이가 나타났으므로 전동칫솔의 사용이 치석 관리에도 도움이 될 것이라 할 수 있다.

치태 및 치은염 감소에 대한 전동칫솔과 수동칫솔의 사용 효과를 비교한 연구에서 두 칫솔 모두가 출혈 지수와 치은염 지수의 감소를 보여주었으며 전동칫솔에서는 더 큰 감소를 보여주었다[24]. 다른 선행 연구에서도 전동칫솔의 능력이 적어도 수동칫솔과 같고 진동 및 박동형 전동칫솔의 경우에는 수동칫솔보다 우수한 결과를 확인 할 수 있었다[25]. 또한 임상 연구에서 전동칫솔이 수동칫솔에 비해 구강 위생 개선에 효과를 보였으므로[26] 비교적 전동칫솔의 사용이 치석 형성 예방에 더 효과적인 방법이라 할 수 있다[27].

연구의 제한점으로는 첫째, 전동칫솔 사용연수와 횟수 및 종류 등에 대한 고려가 이루어지지 않았다는 것이다. 둘째, 치석 형성 치주조직 유무 변수의 경우 6분악 중 2점이 있으면 치석 형성 치주조직 있음으로, 2점이 없으면 치석 형성 치주조직 없음으로 분류하여 새 변수를 생성하였는데 이로 인해 그 다음 단계인 치주질환에 이환된 치주조직 보유자에 대한 고려가 불가능했다. 따라서 보다 구체적으로 전동칫솔의 치석 형성 예방 효과에 대한 결과를 확인하기 위해서는 제한된 연구 대상자와 변수를 활용한 연구가 필요할 것이다. 또한 전동칫솔 사용자의 치석보유여부를 직접적으로 검진하는 조사연구도 도움이 될 것이라 생각된다.

이 연구는 전동칫솔 사용이 구강건강에 미치는 영향에 대한 차기 연구에 기초자료로 활용될 수 있을 것이며 우리나라의 전 국민을 대표할 수 있는 규모 자료인 국민건강영양조사를 활용하여 우리나라 성인의 전동칫솔 사용이 치석 형성 치주조직에 미치는 영향에 대해 분석하였으므로 대표성을 가진다고 할 수 있다. 이 연구는 향후 구강 관리 용품 관련 연구와 관련 구강 보건 사업 설계 시에 근거자료로 사용될 수 있을 것으로 보인다.

본 연구는 제7기 국민건강영양조사 자료를 활용해 우리나라 성인의 일반적 특성에 따른 전동칫솔 사용 여부를 파악하고, 인구 사회적 요인, 건강 행태 및 상태 요인을 보정하여 전동칫솔의 사용 여부가 치석 형성 치주조직 보유 여부에 미치는 영향을 알아보고자 하였다. 그리고 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 연구 대상자의 전동칫솔 사용자는 5.3%로 나타났으며, 이 전동칫솔 사용자는 30-49세에서 7.0%로 가장 많았고 50-64세에서 4.5%로, 65세 이상에서 3.9%, 19-29세에서 3.1%로 나타났다(p<0.001).

2. 전동칫솔 사용자 중, 치석 형성 치주조직이 있는 경우가 4.7%, 치석 형성 치주조직이 없는 경우가 5.9%로 나타났다(p=0.025).

3. 전동칫솔 사용 여부 변수에 일반적 특성 요인(인구 사회적 요인, 건강 행태 및 상태 요인)을 추가로 보정한 Model Ⅱ에서 전동칫솔을 사용하지 않는 그룹에 비해 사용하고 있는 그룹에서 치석을 보유할 위험비가 0.79배 낮게 나타났다(95% CI: 0.631-0.992).

본 연구 결과는 향후 구강 관리 용품 관련 연구와 관련 구강 보건 사업 설계 시에 기초자료로 사용될 수 있을 것으로 보인다.

Conceptualization: SH Lee, YS Jung; Data collection: SH Lee; Formal analysis: SH Lee; Writing-original draft: SH Lee, YS Jung; Writing-review&editing: SH Lee, YS Jung, HY Ahn

YS Jung has been a member of editorial committee of the Journal of Korean Society of Dental Hygiene. She is not involved in the review process of this manuscript. Otherwise, there was no conflicts of interest.

None.

The data collection procedure for KNHANES VII was approved by the Institutional Review Board (IRB) of the Korea Centers for Disease Control and Prevention (IRB No. 2018-01-03-P-A).

Data can be obtained from KNHANES VII repository source.

None.

1. Public oral health and redevelopment committee. Public oral health. 5th ed. Seoul: Komunsa; 2019: 6-10, 18-21.

2. Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabé E, Fleming TD, Reynolds AE, Vos T, et al. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disabilbty-adjusted life years for oral conditions for 195 countries, 1990-2015: a systematic analysis for the global burden of diseases, injuries, and risk factors. Dental Res J 2017;96(4):380-7. https://doi.org/10.1177/0022034517693566

[DOI][PubMed][PMC]

3. HIRA Big data open portal. Frequent disease statistics [Internet]. HIRA Big data open portal[cited 2023 Feb 14]. Available from: https://opendata.hira.or.kr/op/opc/olapHifrqSickInfoTab1.do.

4. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur MR, et al. Oral diseases: a global public health challenge. Lancet 2019;394(10914):249-60. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31146-8

[DOI][PubMed]

5. Axelsson P, Nyström B, Lindhe J. The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. J Clin Periodontol 2004;31(9):749-57. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2004.00563.x

[DOI][PubMed]

6. Kim BO. Periodontics. 4th ed. Seoul: Daehannarae publishing company; 2016: 40-2, 46-52.

7. Löe H, Theilade E, Jensen SB. Experimental gingivitis in man. J Periodontol 1965;36(3):177-87. https://doi.org/10.1902/jop.1965.36.3.177

[DOI][PubMed]

8. Lim KJ, Han KY. A study on tooth loss caused by periodontal disease during surgical periodontal treatment. J Periodontal Implant Sci 1990;20(2):165.

9. Kim JB. Preventive dentistry. 3rd ed. Seoul: Komunsa; 1999: 50-84.

10. Cugini M, Warren PR. The Oral-B CrossAction manual toothbrush: a 5-year literature review. J Can Dent Assoc 2006;72(4):323.

11. Kim BI. Textbook of oral care products. 2nd ed. Seoul: Chamyoon; 2016: 25-36, 41-9.

12. Dentino AR, Derderian G, Wolf MA, Cugini MA, Johnson R, Van Swol RL, et al. Six-month comparison of powered versus manual toothbrushing for safety and efficacy in the absence of professional instruction in mechanical plaque control. J Periodontol 2002;73(7):770-8. https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1902/jop.2002.73.7.770

[DOI][PubMed]

13. Mantokoudis D, Joss A, Christensen MM, Meng HX, Suvan JE, Lang NP. Comparison of the clinical effects and gingival abrasion aspects of manual and electric toothbrushes. J Clin Periodontol 2001;28(1):65-72. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600051X.2001.280110.x

[DOI][PubMed]

14. Robinson PG, Deacon SA, Deery C, Heanue M, Walmsley AD, Worthington HV, et al. Manual versus powered toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev 2005;18(2):CD002281. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002281.pub2

[DOI]

15. Penick C. Power toothbrushes: a critical review. Int J Dent Hyg 2004;2:40-4.

[DOI][PubMed]

16. Lee JH. Review on effect of electric toothbrushes[Master’s thesis]. Gwangju: Jeonnam National University, 2010.

17. Han SJ. Evaluation of the association between dental floss and interdental brush use and periodontal health inequality reduction: among Korean adults. J Korean Soc Dent Hyg 2021;21(2):129-40. https://doi.org/10.13065/jksdh.20210013

[DOI]

18. Lee JY, Park HJ, Lee HJ, Cho HJ. The use of an interdental brush mitigates periodontal health inequalities: the Korean national health and nutrition examination survey (KNHANES). BMC Oral Health 2019;(1):168-75. https://doi.org/10.1186/s12903-019-0858-6

[DOI][PubMed][PMC]

19. Cancro LP, Fischman SL. The expected effect on oral health of dental plaque control through mechanical removal. Periodontol 2000 1995;8(1):60-74. https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.1995.tb00045.x

[DOI][PubMed]

20. Macgregor IDM, Rugg-Gunn AJ. A survey of toothbrushing sequence in children and young adults. J Periodontal Res 1979;14(3):225-30. https://doi.org/10.1111/j.1600-0765.1979.tb00227.x

[DOI][PubMed]

21. De la Rosa M, Zacarias Guerra J, Johnston DA, Radike AW. Plaque growth and removal with daily toothbrushing. J Periodontol 1979;50(12):661-4. https://doi.org/10.1902/jop.1979.50.12.661

[DOI][PubMed]

22. Ku EJ, Mon SJ, Chung WG, Kim NH. Usage of oral care products by Korean citizens in 2006. J Korean Soc Dent Hyg 2009;9(1):1-11.

23. Jung SH, Go HJ, Song KB, Choi YH. Association between oral health behaviors and dental scaling frequency: linked datasets from the National Health Insurance Service and the Korea National Health and Nutrition Examination Survey. J Korean Acad Oral Health 2024;48(2):71-7. https://doi.org/10.11149/jkaoh.2024.48.2.71

[DOI]

24. Moritis K, Jenkins W, Hefti A, Schmitt P, McGrady M. A randomized, parallel design study to evaluate the effects of a sonicare and a manual toothbrush on plaque and gingivitis. J Clin Dent 2008;19(2):64-8.

25. Deery C, Heanue M, Deacon S, Robinson PG, Walmsley AD, Worthington H, et al. The effectiveness of manual versus powered toothbrushes for dental health: a systematic review. J Dent 2004;32(3):197-211. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2003.11.006

[DOI][PubMed]

26. Khan A, Zehra F, Venkittu P, Thatchayani I, Harishma C, Shafna S. Evaluation of the efficacy of manual toothbrush versus power toothbrush in reduction of gingivitis: a comparative clinical study. J Pharm Bioallied Sci 2022;14(S1):1000-3. https://doi.rog/10.4103/jpbs.jpbs_812_21

[DOI][PubMed][PMC]

27. Berezowski M, Szalewski L, Włoch K, Szymańska J. The effectiveness of manual and powered toothbrushes. Pol J Public Health 2017;127(3):127-9. https://doi.org/10.1515/pjph-2017-0027

[DOI]