1Department of Dental Hygiene, Yonsei University Graduate School

2Department of Computer Science, Yonsei University Graduate School

3Department of Design Management, Yonsei University Graduate School

4Department of Dental Hygiene, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University

Correspondence to Sun-Young Han, Department of Dental Hygiene, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University, 1 Yonseidae-gil, Wonju-si, 26493, Korea. Tel: +82-33-760-5562, Fax: +82-33-760-5575, E-mail: syhan0724@yonsei.ac.kr

Volume 24, Number 6, Pages 523-32, December 2024.

J Korean Soc Dent Hyg 2024;24(6):523-32. https://doi.org/10.13065/jksdh.20240601

Received on September 18, 2024 , Revised on October 18, 2024, Accepted on October 29, 2024, Published on December 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: In this study, we sought to develop and evaluate a mobile application for use with intra-oral photography and to assess its educational potential among dental hygiene students. Methods: The study included 29 dental hygiene students. Participants’ skills and self-efficacy were evaluated before and after using the application for intra-oral photography. Statistical analyses, including paired t-test and Friedman test, were performed to assess performance and self-efficacy changes. Results: Use of the application significantly improved the students’ photography skills (p<0.05), with the largest improvements found in the mandibular occlusal view (25.7%), right buccal view (14.7%), and left buccal view (14.6%). Self-efficacy also increased significantly (p<0.001), particularly in terms of the ability to perform accurate clinical intra-oral photography. User satisfaction was high, particularly regarding photo storage and management (4.88±0.21) and tutorials available (4.86±0.44). Conclusions: The mobile application developed here enhanced students’ intra-oral photography skills and self-efficacy. This application has good potential as a self-directed learning tool for dental hygiene education, helping students to improve their clinical proficiency.

Digital technology, Education, Intra-oral photography, Mobile learning, Smartphone application

디지털 기술, 교육, 구내 사진 촬영, 모바일 학습, 스마트폰 애플리케이션

구내 사진은 환자 초진 시의 구강 상태를 확인하고 치료 후 변화를 관찰하기 위해 기록하는 중요한 자료이다. 이를 위해 환자의 입술을 견인하여 치아와 잇몸이 잘 보이도록 정면, 상악 교합면, 하악 교합면, 우측 협면, 좌측 협면을 촬영한 5장의 사진(5분악 구내 사진)이 필요하다[1,2]. 이 촬영자료들은 진단과 치료계획 수립뿐 아니라, 치료의 전후의 변화를 환자에게 설명하거나 피드백을 제공하여 진료에 대한 환자의 참여를 높이는 도구로 활용된다.

치과 병의원에서는 주로 치과교정 치료 시 양질의 이미지를 확보하고 치료 중 과정을 기록하기 위해 5분악 구내 사진을 촬영하며, 이때 표준화된 고화질의 임상사진을 획득하기 위해 디지털 카메라(Digital single lens reflex, DSLR)를 사용하며 권장된다[1]. 한편, 치위생학과의 학생 교육에서는 전문가 구강위생 관리 전후의 비교나 구강 상태를 환자에게 제시하여 구강보건 교육을 위해 5분악 구내 사진을 촬영하며, 권장되는 촬영 도구가 정해져 있지 않으나 학생들이 쉽게 사용 가능한 스마트폰을 이용하기도 한다.

그러나 디지털 카메라를 이용한 구내 사진 촬영은 무거운 장비를 들고 조작하며 환자를 살펴야 하기 때문에 촬영자에게 부담이 되며, 정밀한 카메라 조작 훈련이 필요하다. 더불어, 촬영된 사진을 환자별로 정리하는 과정도 번거롭다. 치위생학과의 학생 교육에서는 스마트폰을 이용하여 구내 사진을 촬영할 수 있으나 전공수업의 비중이 높아 촬영 기술을 훈련할 수 있는 시간이 부족하고, 스마트폰이 개인 용도로도 사용되기 때문에 사진 정리나 구강보건교육 활용에 불편함이 발생한다. DSLR과 스마트폰 모두 고품질의 구내 사진을 얻기 위해서는 촬영자의 개인적인 훈련이 필요하다.

최근 디지털 기술의 급속한 발전으로 치의학과 치위생학 분야에서는 디지털 덴티스트리(Digital dentistry)가 각광받고 있다. 디지털 덴티스트리는 환자에게 최적화된 진료를 제공하기 위해 치과 질환 관련 정보를 디지털화하여 적용하는 시스템이다[3]. 이로 인해 구강 내 이미지 채득과 치아 본뜨기 과정이 구강스캐너를 사용하는 방식으로 변화했으며, 인공지능(Artificial intelligence, AI)을 활용한 질병 예측, 진단, 분석이 가능해지면서 아날로그 진료 방식이 점차 줄어들고 있다. 이러한 변화는 치과 임상에서도 큰 영향을 미치고 있으며, 임상 치과위생사와 학생들 또한 구강 내 이미지 채득과 디지털 워크플로우 활용 기술을 익히는 것이 중요해졌다[4].

스마트폰은 생활 필수 요소로 자리 잡아 휴대성과 편리성을 기반으로 치위생학 교육에 접목할 수 있는 가능성을 열어주었다[5]. 스마트폰의 대중화에 따라 학습자는 모바일 러닝(m-learning)을 통해 언제 어디서나 무선인터넷을 이용해 학습할 수 있다[6]. 모바일 러닝을 통해 학습자들은 원하는 시간과 장소에서 학습할 수 있으며, 이는 임상술기 역량과 자신감 향상에 기여할 수 있다. 여러 연구에서 학생들이 모바일 러닝에 대해 긍정적인 만족도와 태도를 보였다고 보고되었다[7,8].

따라서 치위생학과의 임상치위생학실습 교육에서 환자의 구내 사진 촬영법에 대한 가이드라인을 제공하고, 내원 회차별로 구내 사진을 효율적으로 관리할 수 있는 모바일 애플리케이션을 활용한다면, 환자 데이터 관리 및 근거 중심의 임상치위생 술기 역량 향상에 기여할 수 있을 것이다.

그러나 현재까지 스마트폰을 이용한 5분악 구내 사진 촬영 방법과 가이드라인을 제공하는 애플리케이션은 개발되지 않은 실정이다. 따라서 본 연구에서는 5분악 구내 사진 촬영 방법과 가이드라인을 제공하는 애플리케이션을 개발한 뒤 치위생학과 학생을 대상으로 애플리케이션 사용 유무에 따른 구내 사진 촬영 결과와 자기 효능감의 차이를 비교하고자 하였다. 또한 애플리케이션에 대한 만족도를 확인하여 치위생학 교육적 활용 가능성을 평가해 보고자 하였다.

본 연구는 연세대학교 생명윤리심의위원회의 연구윤리 승인을 받은 후 진행하였다(승인번호: 1041849-202404-SB-084-02). 연구대상자는 모집문건을 게시하여 연구 참여에 희망하는 Y대학교 치위생학과 재학생 중 선정 조건을 충족하고 자발적으로 연구 참여를 희망하는 학생을 대상으로 하였다. 표본 수 산출은 G*power 프로그램 3.1.9.4 (Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Germany)을 이용하여, 효과크기 0.5, 유의수준 0.05, 검정력 80%를 기준으로 27명을 산출하였으나, 5%의 탈락률을 고려해 최종 29명을 표본으로 선정하였다[9]. 연구기간은 2024년 6월 10일부터 2024년 6월 24일까지 진행되었다.

연구대상자의 선정 기준은 다음과 같다. 치위생학과에 재학 중인 학부생, 치위생학과 교육과정 중 임상치위생학실습 과목을 한 학기 이상 수강한 자, 연구 당일 호흡기 질환 증상이 없는 자, 본인의 판단에 따라 설문조사에 응할 수 있는 자. 반면, 턱관절 통증 등으로 입을 벌리는 데 어려움을 겪거나, 구강 주변 점막에 연조직 질환이 있어 입술을 견인하는 데 어려움이 있는 자는 연구에서 제외하였다.

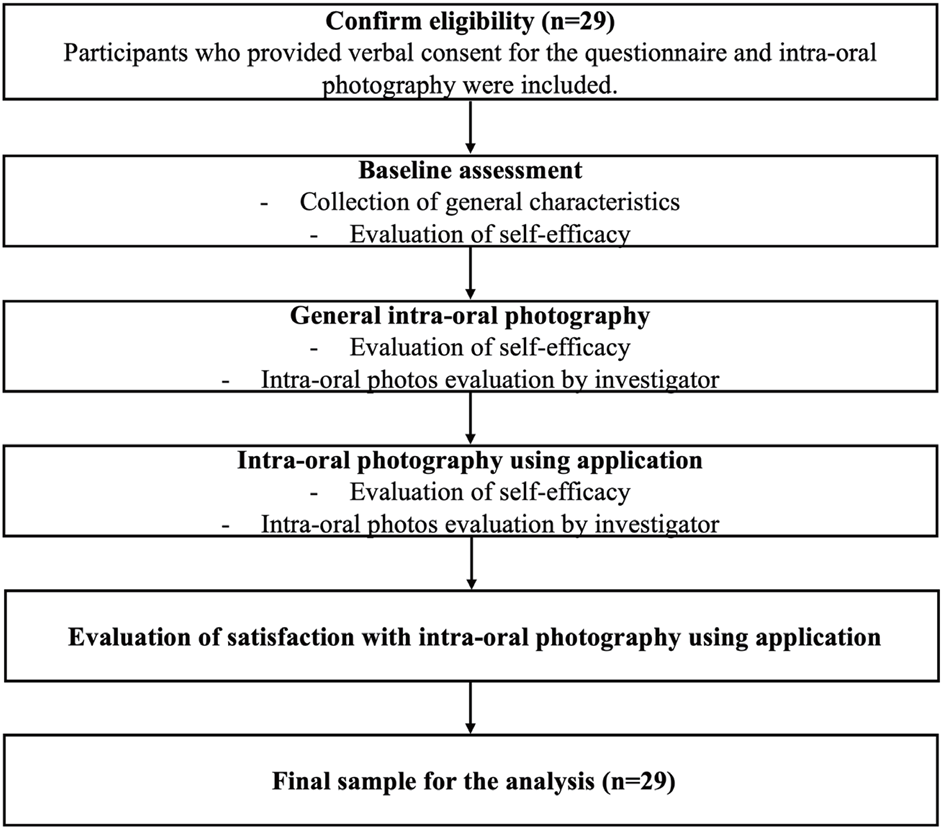

연구 절차는 <Fig. 1>에 따라 진행되었다. 연구대상자는 구내 사진 촬영에 앞서 일반적인 특성 및 구내 사진 촬영 자기 효능감을 평가하는 기초 설문(Baseline)에 응답하였다. 이후 연구용 스마트폰(Galaxy S22 Ultra, SAMSUNG Co., South Korea)을 제공하여 스마트폰 기본 카메라 기능을 이용한 일반적인 구내 사진 촬영법에 대한 교육을 받았다. 일반 구내 사진 촬영 직후, 연구대상자는 자기 효능감을 평가하였다. 그 후, 동일한 연구용 스마트폰에서 연구자가 개발한 애플리케이션을 이용한 구내 사진 촬영법에 대한 교육을 받은 후 구내 사진 촬영을 실시하였다. 연구대상자는 애플리케이션을 이용한 구내 사진 촬영에 대한 자기 효능감을 평가한 후, 애플리케이션에 대한 만족도 설문에 응답하였다. 최종적으로 연구자 1인이 스마트폰에 저장된 구내 사진을 평가하였다.

Fig. 1. Study flowchart

연구팀은 구내 사진 촬영 애플리케이션을 4단계로 개발하였다. 첫 번째 단계에서는 치위생학과 교수 1인, 임상 치과위생사 1인, 애플리케이션 개발자 1인, 애플리케이션 UI (User Interface) 디자이너 1인으로 구성된 전문가 4인의 협업을 통해 애플리케이션의 콘텐츠를 기획하였다. 두 번째 단계에서는 Android Studio Hedgehog 2023.1.1 프로그램(Android Studio, Google & JetBrains, United States)을 사용하여 애플리케이션을 개발하였으며, 개발 언어로는 Kotlin과 Java를 사용하였다. 운영 환경은 Google Play 앱 대상 API 수준인 Android 13 (API 33)을 목표로 설정하였다. 애플리케이션 UI 디자인은 Figma 101.7 프로그램(Figma, Inc., United States)을 사용하여 프로토타입을 제작하였다. 세 번째 단계에서는 프로토타입을 바탕으로 전문가 5인(치위생학과 교수 1인, 치과위생사 4명)을 대상으로 실제 애플리케이션을 사용한 후 피드백을 받기 위하여 사용성 테스트를 진행한 후, 애플리케이션의 기능과 디자인 보완의 피드백을 반영하여 애플리케이션을 개선하였다. 마지막으로, 네 번째 단계에서는 최종적으로 Android 운영체제용 애플리케이션을 완성하였다[10].

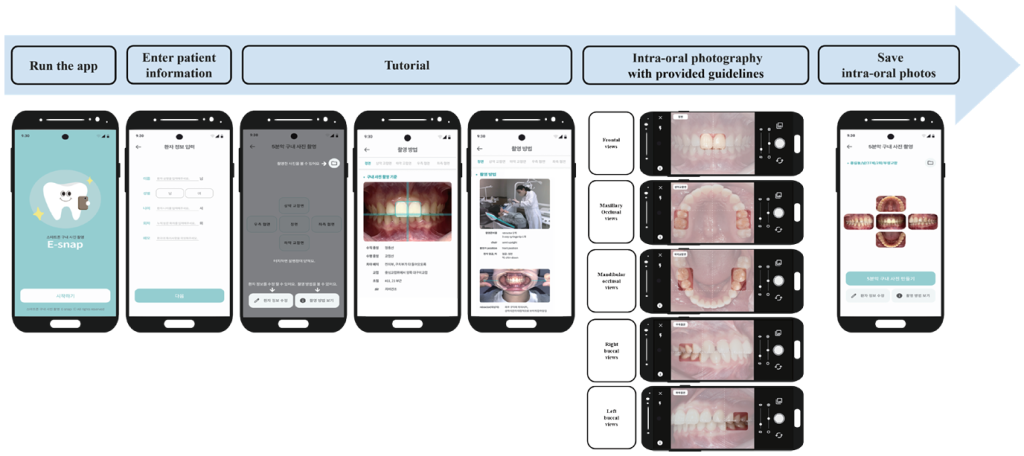

개발된 애플리케이션은 여러 단계로 구성되어 있으며, 구체적으로 다음과 같은 흐름으로 작동한다. 애플리케이션 실행 단계, 환자(피촬영자) 정보 입력 단계, 5분악 구내 사진 촬영 방법을 설명하는 튜토리얼 단계, 분악별 가이드라인을 통해 실제 구내 사진을 촬영하는 단계, 그리고 5분악 구내 사진을 자동으로 생성하는 단계로 이루어져 있다[11–13]<Fig. 2>.

튜토리얼 단계에서는 분악별 구내 사진 촬영 방법을 설명하는 기능이 제공되며, 이를 통해 촬영자는 수직 및 수평 기준선(정중선, 교합선), 치아 배치, 교합 상태, 초점 치아 설정, 에어 사용, 촬영 준비물, 환자와 촬영자의 자세(Chair position 및 촬영자 Position), 환자의 얼굴 및 턱 방향, 리트렉터(Retractor), 교합용 미러(Mirror) 등의 정보에 대해 학습할 수 있다. 이로 인해 사용자는 분악별 구내 사진 촬영법을 보다 효율적으로 익힐 수 있다.

또한, 실제 구내 사진을 촬영하는 단계에서는 분악별 수직 및 수평 기준선 가이드라인, 초점 치아, 치아 위치 설정을 도와주는 치아 배경화면 등의 기능이 제공된다. 이를 통해 촬영자가 구내 사진을 보다 쉽게 촬영할 수 있도록 애플리케이션에 기능이 고안되었다.

Fig. 2. Main screen of the intra-oral photography application

일반적인 특성 조사 항목은 성별, 만 나이, 재학 학년, 구내 사진 촬영 경험 유무, 구내 사진 촬영 교육 경험 유무, 그리고 경험한 교육의 형태로 구성되었다.

구내 사진 촬영 애플리케이션 사용 유무에 따른 사진 평가 항목은 구내 사진 촬영 가이드라인[14]을 근거로 하여 치위생학과 교수 1인과 임상 경험 1년 이상의 치과위생사 4명으로 구성된 전문가 5명의 검토를 통해 개발되었다. 구내 사진 촬영 시 반드시 보여야 하는 부위가 잘 촬영되었는지 확인하기 위해 평가 항목을 다음과 같이 구성하였다. 수평선 배치, 수직선 배치, 초점 치아, 전치-최후방구치의 위치, 교합 상태, 기포 유무, 올바른 retractor와 mirror 사용, 혀의 위치, 상하치은의 비율, 입술 상태, 숙련도. 평가 항목은 촬영 부위에 따라 정면, 상악 교합면, 하악 교합면, 우측 협면, 좌측 협면 각각 10문항으로 구성하여 총 50문항이었으며, Likert 3점 척도(매우 부족=0점, 완벽히 수행=2점)로 평가되었다. 총 점수가 높을수록 구내 사진 촬영 수행 능력이 우수한 것으로 판단하였다. 평가 결과의 신뢰도를 확보하기 위하여 2인의 평가자가 구내 사진 촬영 결과를 평가하였고, 급내상관계수는 0.937으로 나타났다. 최종 분석은 1인이 진행하였으며, 평가자 내 일치도(급내상관계수)는 0.964이었다.

연구대상자의 자기 효능감(Self-efficacy) 평가는 Choi 등[15]의 연구에서 개발한 측정 도구를 구내 사진 촬영 관련된 질문으로 치위생학과 교수 1인과 임상 경험 1년 이상의 치과위생사 4명으로 구성된 전문가 5명의 검토를 통해 개발되었다. 연구대상자의 자기 효능감 변화 평가는 연구 시작 전, 일반 촬영 후, 애플리케이션 사용 후 총 3회에 걸쳐 진행되었다. 평가 항목은 10문항으로 구성되었고, Likert 5점 척도(전혀 그렇지 않다=1점, 매우 그렇다=5점)로 평가하였다. 총 점수가 높을수록 연구대상자의 자기 효능감이 높은 것으로 판단하였다.

사용자 만족도 설문조사는 환자 정보 입력 기능(1문항), 튜토리얼 기능(1문항), 가이드라인 선을 제공하는 구내 사진 촬영 기능(6문항), 구내 사진 관리 기능(5문항), 디자인(4문항), 전반적인 기능(3문항) 등 총 20문항으로 구성되었다. 각 항목은 Likert 5점 척도(매우 불만족=1점, 매우 만족=5점)로 평가되었으며, 총 점수가 높을수록 애플리케이션에 대한 사용자 만족도가 높은 것으로 판단하였다[16].

연구대상자의 일반적인 특성은 다음과 같다<Table 1>. 총 29명의 연구대상자의 평균 연령은 21.58±1.97세였다. 성별은 여자가 25명(86.2%)으로 대부분을 차지하였고, 재학 학년 중에서는 3학년이 16명(55.2%)으로 가장 많았다. 구내 사진 촬영 경험이 없는 연구대상자의 비율은 69.0%였으며, 구내 사진 촬영 교육 경험이 없는 비율은 72.4%로 나타났다.

Table 1. General characteristics of study participants

| Characteristics | Division | N | % |

|---|---|---|---|

| Age (yr) | ≤20 | 10 | 34.5 |

| 21 | 7 | 24.1 | |

| 22 | 5 | 17.3 | |

| ≥23 | 7 | 24.1 | |

| Sex | Male | 4 | 13.8 |

| Female | 25 | 86.2 | |

| Grade | 1 | 1 | 3.4 |

| 2 | 3 | 10.4 | |

| 3 | 16 | 55.2 | |

| 4 | 9 | 31.0 | |

| Experience with intra-oral photography | No | 20 | 69.0 |

| Experience with intra-oral photography education experience | No | 21 | 72.4 |

| Yes | 8 | 27.6 | |

| Type of intra-oral photography training* | Lecture | 3 | 10.3 |

| Practice | 8 | 27.6 | |

| Total | 29 | 100.0 | |

*Multiple responses were allowed for type of intra-oral photography education.

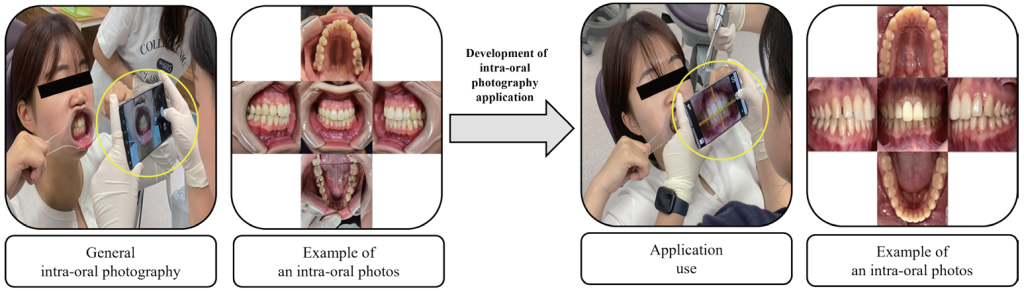

애플리케이션 사용 유무에 따라 획득한 구내 사진 촬영 결과 평가의 결과는 다음과 같다<Table 2, Fig. 3>. 평가 결과, 애플리케이션을 사용한 경우 모든 분악에서 구내 사진 촬영 결과 평가 점수가 유의미하게 높아졌다(p<0.05). 특히, 구내 사진 촬영 결과에서 가장 큰 변화를 보인 항목은 하악 교합면(25.7%), 우측 협면(14.7%), 좌측 협면(14.6%) 순으로 나타났다.

Table 2. Comparison of intra-oral photography results based on application use. Unit: Mean±SD.

| Variables | General intra-oral photography | Application use | Mean change (%, change)* | SD change** | P* |

|---|---|---|---|---|---|

| Frontal views | 1.47±0.17 | 1.62±0.19 | 0.15 (10.2) | 0.20 | 0.001 |

| Maxillary occlusal views | 1.62±0.23 | 1.85±0.10 | 0.23 (14.2) | 0.24 | <0.001 |

| Mandibular occlusal views | 1.36±0.33 | 1.71±0.17 | 0.35 (25.7) | 0.31 | <0.001 |

| Right buccal views | 1.50±0.18 | 1.72±0.21 | 0.22 (14.7) | 0.25 | <0.001 |

| Left buccal views | 1.51±0.20 | 1.73±0.16 | 0.22 (14.6) | 0.19 | <0.001 |

*by paired t-test

**Mean change: Mean of general intraoral photography-Mean of application use

***SD change: SD of general intraoral photography-SD of application use

Fig. 3. Comparison of intra-oral photography results by application usage

자기 효능감은 애플리케이션을 사용한 경우 모든 항목에서 평균 점수가 유의미하게 높았다(p<0.001)<Table 3>. Baseline과 일반 촬영에 비해 애플리케이션 촬영에서 자기 효능감이 과반수 이상의 항목에서 상승하였다. 특히 일반 촬영에 비해 애플리케이션 촬영에서 가장 큰 변화를 보인 항목은 “임상(실습)에서 구내 사진 촬영을 정확히 할 수 있다(항목 9)”, “촬영 부위별로 초점을 맞추어야 하는 부위를 알고 촬영할 수 있다(항목 7)”, “촬영 부위별로 구강내 관찰이 필요한 모든 부위가 나오도록 촬영할 수 있다(항목 6)” 순이었다.

Table 3. Changes in self-efficacy levels with application use

| Variables | Baseline | General intra-oral photography | Application use | P* | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mean (SD) | Median (IQR) | Mean (SD) | Median (IQR) | Mean (SD) | Median (IQR) | ||

| Q1. I am able to prepare all the necessary materials for intra-oral photography. | 3.86 (1.24) | 4.00 (3.00–5.00) | 4.55a (0.57) | 5.00 (4.00–5.00) | 4.79b (0.41) | 5.00 (5.00–5.00) | <0.001 |

| Q2. I can take intra-oral photographs using the prepared materials. | 3.13 (1.30) | 3.00 (2.00–4.00) | 4.27b (0.75) | 4.00 (4.00–5.00) | 4.62b (0.49) | 5.00 (4.00–5.00) | <0.001 |

| Q3. I can correctly position the unit chair for each area during intra-oral photography. | 3.44 (1.27) | 3.00 (2.50–4.00) | 4.06a (0.79) | 4.00 (4.00–5.00) | 4.58b (0.73) | 5.00 (4.00–5.00) | <0.001 |

| Q4. I can properly position the photographer for each area during intra-oral photography. | 3.00a (1.19) | 3.00 (2.00–4.00) | 4.34b (0.66) | 5.00 (4.00–5.00) | 4.68b (0.47) | 5.00 (4.00–5.00) | <0.001 |

| Q5. I can ensure the patient cooperates during intra-oral photography. | 3.41 (1.26) | 3.00 (2.50–4.00) | 4.17ab (0.75) | 5.00 (4.00–5.00) | 4.62b (0.56) | 5.00 (5.00–5.00) | <0.001 |

| Q6. I can capture all the required oral areas that need to be observed. | 2.62a (0.97) | 2.00 (2.00–3.50) | 3.31a (0.86) | 4.00 (3.00–4.00) | 4.31b (0.66) | 5.00 (4.00–5.00) | <0.001 |

| Q7. I know which areas to focus on during intra-oral photography. | 2.68 (1.13) | 3.00 (2.00–4.00) | 3.51a (0.87) | 4.00 (4.00–5.00) | 4.62b (0.62) | 5.00 (5.00–5.00) | <0.001 |

| Q8. I can complete intra-oral photography by selecting the appropriate images. | 2.68 (1.16) | 2.00 (2.00–4.00) | 4.04ab (0.89) | 4.00 (4.00–5.00) | 4.58b (0.64) | 5.00 (4.00–5.00) | <0.001 |

| Q9. I can accurately take intra-oral photographs in clinical practice. | 2.44a (1.08) | 2.00 (2.00–3.00) | 4.34b (0.71) | 4.00 (4.00–5.00) | 4.73c (0.45) | 5.00 (5.00–5.00) | <0.001 |

| Q10. I feel confident overall in performing intra-oral photography. | 2.68 (1.12) | 2.00 (2.00–3.50) | 4.13ab (0.94) | 4.00 (3.00–4.00) | 4.67b (0.48) | 5.00 (4.00–5.00) | <0.001 |

*by Friedman’s test with post hoc Bonferroni corrected Wilcoxon signed-rank test

IQR: Interqurtile range

a,b,cDifferent superscript letters indicate significant differences between groups

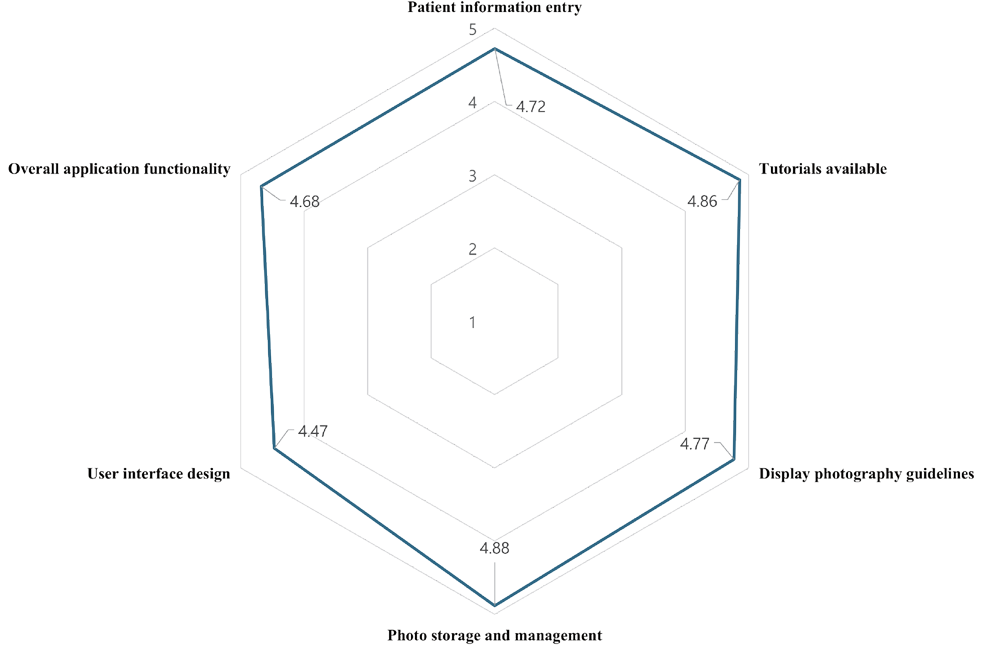

연구팀이 개발한 구내 사진 촬영 애플리케이션에 대한 사용자 만족도 평가 결과는 다음과 같다<Fig. 4>. 가장 높은 점수를 받은 항목은 구내 사진 관리 기능(4.88±0.21), 튜토리얼 기능(4.86±0.44), 그리고 가이드라인 선을 제공하는 구내 사진 촬영 기능(4.77±0.32) 순이었다.

Fig. 4. Descriptive statistics of intra-oral photography application satisfaction

구내 사진은 환자의 구강 상태를 확인하고 치료 전후 변화를 기록하는 중요한 자료로서, 치과 병의원에서는 주로 디지털 카메라를, 치위생학과에서는 스마트폰을 이용해 촬영하고 있다. 치위생학과 학생들은 전공 교과가 많아 구내 사진 촬영법을 충분히 익힐 시간이 부족하며, 촬영한 사진을 대상자별로, 내원 회차별로 효율적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있다. 그러나 구내 사진을 정확하게 촬영하고 이를 체계적으로 관리하는 것은 임상적이거나 환자 교육적 측면에서 치과위생사가 갖춰야 할 중요한 역량이다. 디지털 덴티스트리와 모바일 러닝이 급속히 발전함에 따라 스마트폰을 활용한 애플리케이션 기반 학습이 증가할 것으로 예상되며, 이러한 환경에서 스마트폰 기반 구내 사진 촬영 애플리케이션은 치위생학과 교육에 있어 중요한 도구가 될 수 있다.

본 연구에서 개발한 구내 사진 촬영 애플리케이션을 사용한 치위생학과 학생들은 모든 항목에서 구내 사진 촬영 결과가 유의미하게 개선되었으며, 특히 하악 교합면, 우측 협면, 좌측 협면의 촬영 결과에서 가장 큰 개선을 보였다. 애플리케이션 사용으로 인한 하악 교합면 촬영의 유의미한 개선은 혀의 위치로 인한 가림 현상이 감소했기 때문이며, 측면 사진에서는 리트렉터 사용법이 향상됨으로써 보다 양질의 이미지를 얻을 수 있었다. 선행연구[17,18]에서도 보건의료전공 학생들은 학교에서 배운 이론적 지식과 임상술기를 환자들에게 적용하는 데 어려움이 있어, 모바일 러닝을 활용한 교육적 개입이 학생들의 임상술기 및 경험을 쌓기 위한 보완적 도구로 활용되어 임상술기 역량을 효과적으로 향상된다고 보고된 바 있었다. 본 연구 결과 또한 모바일 러닝을 통한 학습이 학생들의 임상술기와 자기 효능감을 효과적으로 향상시키는 데 기여할 수 있음을 확인하였다.

또한, 애플리케이션을 사용한 후 자기 효능감이 모든 항목에서 유의미하게 향상되었으며, 특히 “임상(실습)에서 구내 사진 촬영을 정확히 할 수 있다”는 항목에서 가장 큰 변화가 나타났다<Table 3>. 이는 애플리케이션이 제공하는 튜토리얼과 가이드라인이 학생들이 정확하게 구내 사진을 촬영하는 데 도움이 되었음을 시사한다. 선행연구[19,20]에서도 자기조절 학습이 자기 효능감과 높은 상관관계를 보이며, 모바일 학습 자료를 통해 학습자들이 학습 과정을 독립적으로 관리할 수 있다는 점에서 자기 효능감 향상에 긍정적인 영향을 미친다고 보고된 바 있다. 본 연구에서도 동일하게 애플리케이션을 이용했을 때 자기 효능감이 향상된 것을 확인할 수 있었다.

애플리케이션에 대한 만족도는 6개 모든 항목에서 5점 만점 중 4.5점 이상으로 매우 높았으며, 구내 사진 관리 기능, 튜토리얼 기능, 가이드라인 제공 기능이 특히 높은 평가를 받았다<Fig. 4>. 결과표에서는 제시하지 않았으나 연구대상자는 애플리케이션의 전체적인 만족도는 4.68점이었으며, 애플리케이션이 치위생학과 실습에 사용될 경우 매우 긍정적으로 사용하겠다는 의견(4.82점)을 나타냈다. 이는 구내 사진 촬영 애플리케이션이 치위생학과 학생들의 실습 및 교육에 효과적으로 사용될 수 있음을 시사하며, 학생들이 디지털 학습 환경에 익숙하고 이를 선호하는 세대[21]라는 점에서 모바일 러닝 기반 교육이 임상술기 역량 향상에 기여 할 수 있음을 보여준다.

단, 이 연구는 한 대학의 치위생학과 학생 29명을 대상으로 진행된 점에서 선택적 편향의 가능성이 있어 결과를 일반화하는 데 한계가 있을 수 있다. 그러나 추가적으로 분석한 결과에 따르면 개발한 구내 사진 촬영 애플리케이션은 학생들의 구내 사진 촬영 교육 경험 유무와 상관없이 구내 사진 촬영 결과 평가와 자기 효능감 점수가 유의미하게 향상되었으므로 애플리케이션의 활용 가능성에 대해서는 의미가 있다고 생각한다. 또한, 본 연구는 애플리케이션의 교육적 활용성을 단기간에 조사하였기에, 장기적인 교육 효과를 검증하기 위해서는 후속 연구가 필요하다. 마지막으로, 본 연구는 동일 연구대상자에게 Baseline, 일반 촬영, 애플리케이션 촬영의 결과 평가와 자기 효능감을 비교하여 진행하였으므로 평가의 순서에 따라 애플리케이션을 사용한 마지막 평가에서의 자기 효능감이 가장 높았을 가능성을 배제할 수 없다. 그러나 연구 설계단계에서 애플리케이션을 일반 촬영보다 선행하였을 때 일반 촬영의 결과에 더 큰 영향을 미칠 것을 고려하여 선행연구를 참고해 모든 연구대상자가 동일한 순서로 실험에 참여하였다[22,23]. 추후에는 연구대상자를 확대하여 실험-대조군 설계를 통한 추가 검증이 필요할 것으로 사료된다.

본 연구에서는 구강 내 부위별 촬영 방법과 가이드라인이 제시된 애플리케이션을 개발하고, 그 교육적 활용 가능성을 평가하였으며, 다음과 같은 결론을 도출하였다.

1. 애플리케이션을 사용한 경우 모든 항목에서 구내 사진 촬영 결과 평가 점수가 유의미하게 높아졌으며(p<0.05), 가장 큰 변화를 보인 항목은 하악 교합면(25.7%), 우측 협면(14.7%), 좌측 협면(14.6%) 순이었다.

2. 애플리케이션 사용 시 학생들의 구내 사진 촬영 자기 효능감이 모든 항목에서 유의미하게 증가하였으며(p<0.001), 이는 학습 도구로서의 애플리케이션의 효과를 입증하였다.

3. 사용자 만족도 조사 결과, 구내 사진 관리 기능(4.88±0.21), 튜토리얼 기능(4.86±0.44), 가이드라인 선을 제공하는 구내 사진 촬영 기능(4.77±0.32)이 가장 높은 점수를 받았다.

본 연구 결과, 개발된 구내 사진 촬영 애플리케이션은 치위생학과 학생 교육기관에서 구강 관리 실습 대상자(환자)의 구내 사진 촬영 교육에 있어 자기주도적 학습 도구로서 활용될 수 있는 근거를 제시하였다. 이 애플리케이션은 학생들의 임상 역량 향상을 위한 교육적 도구일 뿐만 아니라, 임상 진료 환경에서도 효과적으로 활용될 가능성이 있다.

Conceptualization: HJ Park, SY Han; Data collection: HJ Park, MG Lee, JY Son; Formal analysis: HJ Park, SY Han; Writing-original draft: HJ Park, SY Han; Writing-review&editing: HJ Park, MG Lee, JY Son, SY Han

The authors declared no conflicts of interest.

This research was supported by ICONS (Institute of Convergence Science), Yonsei University.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Yonsei University Mirae Campus (IRB No. 1041849-202404-SB084-02).

Data can be obtained from the corresponding author.

We would like to thank Hyun-Seo Jo, Ji-Eun Jeong, and Jin-Young Park for their participation in the development of the application tutorial. Also, we would like to thank Yun-Seon Lee, Min-Ji Jo, and Eun-Bi Cho for their participation in the research.

1. Park PS, Jo IS, Yang IH. Understanding the standardization of clinical photography. Clin J Korean Assoc Orthod 2016;6(2):72-84.

2. Lam WYH, Hsung RTC, Cheng LYY, Pow EHN. Mapping intraoral photographs on virtual teeth model. J Dent 2018;79:107-10. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2018.09.009

[DOI][PubMed]

3. Park SY. Job stress based on digital dentistry clinical use and expected effects: survey of perspectives of clinical dental hygienists. Journal of Next-generation Convergence Technology Association 2023;7(12):2070-9. https://doi.org/10.33097/JNCTA.2023.07.12.2070

[DOI]

4. Go HB, Seo YJ, Won BW, Oh SH. Transformation of digital dentistry and the need of introducing education in dental hygiene. J Korean Soc Dent Hyg 2022;22(6):467-75. https://doi.org/10.13065/jksdh.20220053

[DOI]

5. Lee HJ. Inter-disciplinary Design Camp program development for k-12 students-focused on learning of design & development for smart phone application-. KDDA 2014;14(1):477-86. https://doi.org/10.17280/jdd.2014.14.1.047

[DOI]

6. Rung A, Warnke F, Mattheos N. Investigating the use of smartphones for learning purposes by Australian dental students. JMIR mHealth and uHealth 2014;2(2):e20. https://doi.org/10.2196/mhealth.3120

[DOI][PubMed][PMC]

7. Jeong SJ, Lim K, Ko YJ, Sim HA, Kim KY. The analysis of trends in smart phone applications for education and suggestions for improved educational use. JDCS 2010;11(2):203-17.

8. Uppgaard R, Huang B, Johnson A, Lynn S. The effect of smartphone filming on student confidence in dental anesthesia techniques: a randomized trial. J Dent Educ 2023;87(5):676-85. https://doi.org/10.1002/jdd.13168

[DOI][PubMed]

9. Lee KH, Choi YY, Jung ES, Moon HY, Yoon MS, Lee KJ. Effects of smartphone app-based oral muscle strength training on functional improvement in the elderly. J Korean Soc Dent Hyg 2024;24(3):209-18. https://doi.org/10.13065/jksdh.20240302

[DOI]

10. Kang YM, Lee SY. Heuristics evaluation and development of the caries management by risk assessment (CAMBRA)-kids application for caries management of preschoolers. J Korean Soc Dent Hyg 2019;19(4):479-92. https://doi.org/10.13065/jksdh.20190043

[DOI]

11. Nikkerdar N, Sepidar KS, Golshah A, Khavid A. Efficacy of a smartphone application as an aid to enhance the instruction of radiographic differential diagnosis of maxillofacial bony lesions. J Dent Educ 2023;87(5):702-10. https://doi.org/10.1002/jdd.13167

[DOI][PubMed]

12. Kim SJ, Shin HW, Lee JG, Kang SR, Bartlett R. A smartphone application to educate undergraduate nursing students about providing care for infant airway obstruction. Nurse Educ Today 2017;48:145-52. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.10.006

[DOI][PubMed]

13. Estai M, Kanagasingam Y, Mehdizadeh M, Vignarajan J, Norman R, Huang B, et al. Teledentistry as a novel pathway to improve dental health in school children: a research protocol for a randomised controlled trial. BMC Oral Health 2020;20(1):1-9. https://doi.org/10.1186 /s12903-019-0992-1

[DOI][PubMed][PMC]

14. Aida S, Yamaguchi S. The basics of intraoral photography. In: Anyone can take it! Intraoral Photography. 1st ed. Edited by Aida S, Yamaguchi S: Japan: Quintessence Publishers; 2014: 1-90.

15. Choi EM, Mun SJ, Han SY, Kang JY, Choi JH, Noh HJ. Learning outcomes of a mobile application for dental infection control education. J Dent Educ 2022;86(12):1678-84. https://doi.org/10.1002/jdd.13069

[DOI][PubMed]

16. Kang YM, Lee SY. User evaluation of the mobile application, CAMBRA-kids, for caries management in preschoolers. J Korean Soc Dent Hyg 2019;19(5):859-71. https://doi.org/10.13065/jksdh.20190073

[DOI]

17. Kang JY, Suh EE. Development and evaluation of “chronic illness care smartphone apps” on nursing students’ knowledge, self-efficacy, and learning experience. CIN: Computers, Informatics, Nursing 2018;36(11):550-9. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000447

[DOI][PubMed]

18. Kim JH, Park HJ. Effects of smartphone-based mobile learning in nursing education: a systematic review and meta-analysis. Asian Nurs Res 2019;13(1):20-9. https://doi.org/10.1016/j.anr.2019.01.005

[DOI][PubMed]

19. Demirören M, Turan S, Öztuna D. Medical students’ self-efficacy in problem-based learning and its relationship with self-regulated learning. Med Educ Online 2016;21(1):30049. https://doi.org/10.3402/meo.v21.30049

[DOI][PubMed][PMC]

20. Hwang YH, Oh JH. The relationship between self-directed learning and problem-solving ability: the mediating role of academic self-efficacy and self-regulated learning among nursing students. Int J Environ Res Public Health 2021;18(4):1738. https://doi.org/10.3390/ijerph18041738

[DOI][PubMed][PMC]

21. Lau KP, Chiu DK, Ho KK, Lo P, See-To EW. Educational usage of mobile devices: differences between postgraduate and undergraduate students. J Acad Librarian 2017;43(3):201-8. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.03.004

[DOI]

22. Saincher R, Kumar S, Gopalkrishna P, Maithri M, Sherigar P. Comparison of color accuracy and picture quality of digital SLR, point and shoot and mobile cameras used for dental intraoral photography–a pilot study. Heliyon 2022;8(4):e09262. https://doi.org/10.1016/ j.heliyon.2022.e09262

[DOI][PubMed][PMC]

23. Mansoory MS, Azizi SM, Mirhosseini F, Yousefi D, Moradpoor H. A study to investigate the effectiveness of the application of virtual reality technology in dental education. BMC Med Educ 2022;22(1):457. https://doi.org/10.1186/s12909-022-03543-z

[DOI][PubMed][PMC]