Department of Dental Hygiene, Silla University

Correspondence to Yu-Rin Kim, Department of Dental Hygiene, Silla University, 140 Baegyang-daero, 700 beon-gil, Sasang-gu, Busan-si, 46958, Korea. Tel: +82-51-999-5592, Fax:+82-51-999-5745, E-mail: dbfls1712@hanmail.net

Volume 24, Number 6, Pages 563-75, December 2024.

J Korean Soc Dent Hyg 2024;24(6):563-75. https://doi.org/10.13065/jksdh.20240605

Received on November 11, 2024 , Revised on November 29, 2024, Accepted on December 06, 2024, Published on December 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: We aimed to determine the impact of binge drinking and smoking on oral health among Korean adults based on their specific habits. Methods: This study used national health and nutrition data from the past 10 years and divided the participants into four groups: Group 1, who never binge drink and quit smoking (No_Sm+Dr); Group 2, who binge drink daily and quit smoking (Drinks); Group 3, who quit drinking and only smoked daily (Smokes); and Group 4, who binge drank and smoked daily (Sm+Dr). Results: Chewing difficulty was more severe in the Drinks (0.195), Smokes (0.340), and Sm+Dr (0.399) groups than in the No_Sm+Dr group. Speech impairment was higher by 0.095 for the Drinks, 0.266 for Smokes, and 0.241 for Sm+Dr groups than for the No_Sm+Dr group, indicating a more serious problem (p<0.05). Conclusions: As oral health problems are most prevalent in individuals who simultaneously engage in binge drinking and smoking than in those who only binge drink or daily smoking, the dental community should prioritize more active and effective guidance on smoking and drinking cessation.

Big data, Binge drinking, Oral health, Smoking

코로나바이러스 감염증(COVID-19), 이하 코로나19 대유행은 전 세계적으로 사회·경제·문화적 변화뿐만 아니라, 개인의 삶에도 혼란과 고립과 같은 급격한 변화를 일으켰다[1]. 이런 삶의 변화는 정서적 문제를 일으키고, 이는 사람들의 생활 습관에 영향을 미치게 되었다[2]. 코로나19 확산 이후 사회적 거리 두기 등으로 인해 개인의 담배 소비량과 궐련형 전자담배 사용이 증가하였고[3], 사회적 격리 조치가 빠르게 이루어진 뉴질랜드와 호주의 경우 사회활동 감소와 고립 및 스트레스 증가 등이 흡연량의 증가에 영향을 미치는 것으로 보고되었다[4]. 음주 역시 코로나19 발생 이후 많은 국가에서 알코올의 소비가 증가했으며[5] 특히, 미국과 영국은 문제음주자의 비율이 높게 증가한 것으로 나타났다[6]. 한국의 경우 코로나19 발생 초기에는 음주 수준은 전반적으로 감소했지만, 유행이 길어지면서 다시 음주량과 음주 빈도가 늘어나고 있는 것으로 보고되었다. 특히, 고위험 음주율은 2020년 10.9%에 비해 2022년에 약 12.2%로 증가하였고, 연간음주자의 고위험 음주율 역시 2020년 15.4%에서 2022년 15.8%로 증가 추세이다[7].

음주와 흡연의 상관성 연구[8]를 살펴보면, 음주 시 흡연 충동이 가장 강하다고 보고되었는데 알코올은 중추신경을 억제하여 긴장 완화와 졸음을 유발하고, 니코틴은 중추신경을 자극하여 정신을 각성시키는 효과가 있다. 음주와 흡연을 동시에 할 경우, 알코올과 니코틴은 상호작용을 하여 만성질환의 발생률을 높이고, 심혈관질환과 식도암, 구강 암, 간암 등 각종 암 발생률을 증폭시키는 것으로 보고되었다[9].

이러한 흡연과 음주는 전신 건강뿐만 아니라 구강건강과도 관련성이 높으며, 흡연은 에피네프린의 방출을 증가시켜 말초 혈관의 수축을 촉진시키고 치은의 혈류량을 낮추어 결국에는 치주 질환을 더욱 악화시킨다고 보고되었다[10]. 또한, 흡연이 호중구 기능의 손상을 야기해 치주병인에 대항하는 혈청 항체의 반응을 손상시킨다[11]. 이는 흡연이 치주 질환의 발생을 촉진할 뿐만 아니라 치주 질환 치료 결과에도 나쁜 영향을 주어 치료에 대한 효과를 감소시킨다. 구강건강에 대한 수준이 비흡연자에 비해 매우 낮아 구강건강을 관리할 지식과 인식이 낮기 때문에 행동학적 측면에서도 흡연과 구강건강은 매우 밀접한 관련성이 있다[12]. 음주는 장기간 마시는 경우, 골 대사에 영향을 주어 광범위한 골소실을 유도하기 때문에 치주 질환과 관련성이 높다고 보고되었다[13]. 특히, 흡연과 음주를 동시에 하는 경우 치주 질환의 발생이 1.5배로 높다고 하여 부정적인 구강건강위험 요인임을 알 수 있다[14]. 음주와 흡연은 환경요인으로서 구강질환 발생 요인에서 병원체 요인에 더욱 작용하여 질병의 발생을 가속화 시킬 수 있다고 하여 이를 차단하는 것만으로 치아 상실의 원인 요인 및 저작불편 치통의 발생 가능성을 모두 제거할 수는 없으나 구강질병의 과속화를 막을 수 있다고 보고하였다[15].

질병관리청 통계지표에 따르면 코로나19 상황에서도 흡연율의 감소 추세가 이어진 것은 다행스러운 일이나, 흡연량은 오히려 증가하였다. 현재 흡연자의 금연 시도율이 코로나 시기인 2019년도에 42.9%로 급증하여 2020년 46.8%까지 증가하였으나 2021년 이후 41.8%로 점진적인 하락 추세를 보이고 있다[16]. 동시에 국민들은 사회적 거리 두기로 인한 상호작용 제한, 사회심리적 스트레스 증가, 대면 금연지원 서비스 이용 제한 등 금연이 어려운 환경에 처할 수밖에 없었다. 이에 코로나19 이후 음주와 흡연 및 금연의 상태를 정확히 확인하여 구강건강과의 관련성을 살펴볼 필요가 있다. 지금까지의 연구는 구강건강에 대하여 흡연과 음주의 단독 연구[10–13,15]가 대부분으로 매일 폭음과 흡연을 하는 대상자 및 금연을 대상자로 확인한 연구는 매우 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 폭음과 흡연 및 금연의 상태에 따라 구강건강 상태에 미치는 영향을 확인하고자 한다. 이를 통하여 구강건강 상태와 폭음, 흡연 및 금연의 연관성에 대한 기초자료로 제공하고자 한다.

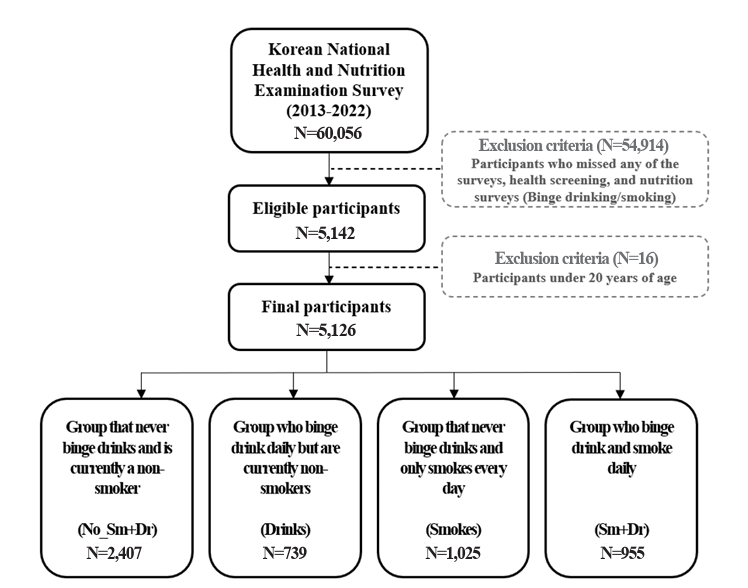

본 연구는 국민건강영양조사 중 제6기부터 제9기 1차 연도인 2022년 자료까지 10년간의 자료를 사용하였으며 인체유래물 수집, 원시자료 제3자 제공 등을 고려하여 연구 윤리 심의위원회 승인(제6기 1차년도: 2013-07CON-03-4C, 제6기 2차년도: 2013-12EXP-03-5C, 제7기 3차년도: 2018-01-03-P-A, 제8기 1차년도: 2018-01-03-C-A, 제8기 2차년도: 2018-01-03-2C-A, 제8기 3차년도: 2018-01-03-5C-A, 제9기 1차년도: 2018-0103-4C-A)을 받았다. 제6기 3차년도와 제7기 1,2차년도는 질병관리청 연구윤리심의위원회의 의견(생명윤리법 제2조 제1호 및 동법 시행규칙 제2조 제2항 제1호에 따라 국가가 직접 공공복리를 수행하는 연구에 해당하여 연구윤리심의위원회 심의를 받지 않고 수행 가능)에 따라 심의를 받지 않고 수행하였다. 국민건강영양조사의 실시 항목은 가구원 확인조사, 검진 조사, 건강 설문조사, 영양조사로 이루어져 있다. 2단계 층화 집락표본 추출법을 사용하여 시도, 동·읍면, 주택 유형(일반 주택, 아파트)을 기준으로 추출 틀을 층화하고, 주거면적 비율, 가구주 나이, 1인 가구 비율 등을 내재적 층화 기준으로 사용하였다. 참여자 수는 제6기(2013-2015년)는 22,948명, 제7기(2016-2018년) 24,269명, 제8기(2019-2021년) 22,559명, 제9기 1차년도(2022년)는 6,265명이다. 건강 설문조사, 검진 조사, 영양조사 중 1개 이상 참여자는 60,056명이었다. 건강행태 조사(자기기입 조사)에서 주요한 변수인 폭음과 흡연에 대한 결측값을 제외한 5,142명 중 만 20세 이상만 추출하여 5,126명이 최종 분석 대상이 되었다<Fig. 1>.

Fig. 1. Flow of study

국민건강영양조사의 건강 설문조사를 통해 행정구역과 성별, 연령, 결혼, 교육, 수입을 확인하였다. 연령은 ‘20세-29세’, ‘30세-39세’, ‘40세-49세’, ‘50세-59세’, ‘60세-69세’, ‘70세 이상’으로 구분하였고, 결혼은 기혼과 미혼으로, 교육은 ‘초등 미만’, ‘중학교’, ‘고등학교’, ‘대학 이상’으로 구분하였다. 수입은 5분위 수인 ‘하’, ‘중하’, ‘중’, ‘중상’, ‘상’으로 구분하였다. 전신질환 조사로 의사진단 여부로 확인했으며, 전신질환 종류로는 고혈압, 이상지지혈증, 뇌졸중, 심근경색증 또는 협심증, 당뇨병을 확인하였다

칫솔질 여부(아침 식사 전과 후, 점심 식사 전과 후, 저녁 식사 전과 후, 간식 후, 자기 전)를 확인하였고, 구강건강관리용품 사용 여부(치실, 치간칫솔, 구강가글제, 전동칫솔)를 확인하였다. 최근 1년간 치과진료 여부를 7가지 항목(구강검진, 구강예방진료, 단순 충치치료, 치아 신경치료, 치주치료, 구강외과 치료, 보철치료)으로 확인하였다.

저작불편 여부와 치아 통증 호소 여부를 확인하였고, 씹는 기능에 대한 문제와 말하는 기능에 대한 문제는 점수가 높을수록 문제가 높음을 의미하도록 역 코딩하여 분석하였다. 본인이 인지하는 구강건강 상태는 점수가 높을수록 구강건강 상태가 좋음을 의미하도록 역 코딩하여 해석의 이해를 높이고자 하였다.

폭음에 대한 설문조사는 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔) 이상을 마시는 횟수로 ‘전혀 없다’, ‘한 달에 1번 미만’, ‘한 달에 1번 정도’, ‘일주일에 1번 정도’, ‘거의 매일’로 조사되었다. 이에 본 연구에서 폭음에 대한 정의로 ‘전혀 없다’와 ‘거의 매일’만 추출하여 분석하였다.

흡연에 대한 설문조사는 현재 일반 담배(궐련) 흡연 여부로 ‘매일 피움’, ‘가끔 피움’, ‘현재 금연(과거엔 피웠으나, 현재 피우지 않음)’으로 조사되었다. 이에 본 연구에서 흡연에 대한 정의로 ‘매일 피움’과 ‘현재 금연’만 추출하여 분석하였다.

따라서 20세 이상 성인을 대상으로 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹(No_Sm+Dr)이 2,407명이었고, 매일 폭음과 현재 금연 그룹(Drinks)은 739명이었다. 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹(Smokes)은 1,025명이었고, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹(Sm+Dr)은 955명이었다<Fig. 1>.

자료의 분석은 IBM SPSS (ver. 21.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA) 프로그램을 이용하였으며, 모든 분석에 있어서 층화 변수, 집락 변수, 가중치를 부여한 복합표본설계 분석법(Complex sampling analysis)을 적용하였다. 10개년도 자료를 통합하기 위해 연도별 통합 가중치를 적용하였고, 각 연도별로 가중치를 나누어 추정 모집단이 과대 추정되는 것을 방지하였다. 최총 선정된 5,126명 중 각 그룹에 따라 2013년도에서 2022년도까지의 비율 변화는 선그래프로 표기했으며, 해당 연도에 따라 4 그룹의 비율은 막대그래프로 나타내었다. 또한, 4 그룹에 따른 인구 사회학적 특성, 전신질환 상태의 비교는 Complex sample chi-square test를 시행하였고, 4 그룹에 따라 구강건강 관련 지표 차이는 Complex sample chi-square test와 Complex sample linear regression analysis을 시행하였다. 4 그룹에 따라 구강건강 관련 지표에 미치는 영향은 Complex sample logistic regression analysis와 Complex sample linear regression analysis을 시행하여 Model 1에 제시하였고, Model 2는 인구 사회학적 특성을, Model 3은 Model 2에 전신질환을 보정하여 확인하였다. 각 모델에 대한 모형적합도(Cox & Snell와 R2)값은 표 하단에 순서대로 표기하였다. 또한, 데이터값 중 8, 9, 88, 99의 ‘모름’, ‘비해당’, ‘결측값’은 모두 제외하였고, 모든 표의 대상자 수는 가중되지 않은 빈도로 제시하였으며 통계적 검정의 유의수준은 0.05로 하였다.

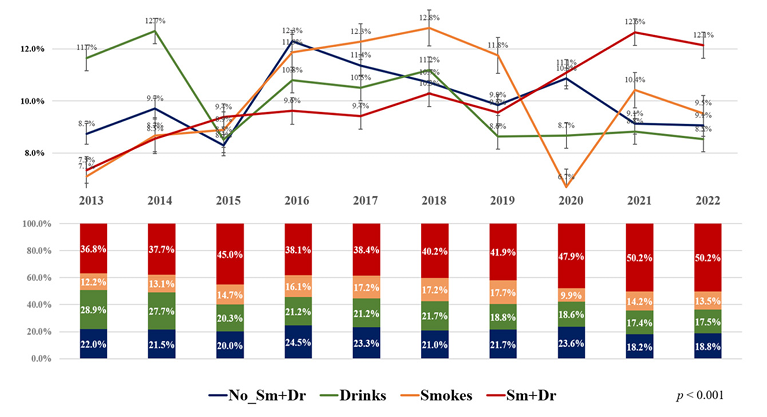

4 그룹에 따라 시간의 흐름에 따른 비율의 변화는 선그래프로 표기한 결과, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹은 시간이 시간의 흐름에 따라 점진적인 증가를 나타내다가 2019년 이후 급격히 증가하였다. 반면에 매일 폭음과 현재 금연인 그룹은 2013년도에 비해 2022년도에 감소하였고, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹은 증가하였다. 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹은 2016년도에 비율이 높았으나 점진적인 감소를 나타내었다.

각 해당 연도에서 4 그룹의 비율을 막대그래프로 표기한 결과, 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹과 매일 폭음과 현재 금연인 그룹은 감소한 반면, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹과 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹은 증가하였다<Fig. 2>.

Fig. 2. Percentage change by year for each group

각 그룹에 따른 인구사회학적 특성과 전신질환 차이를 확인한 결과는 <Table 1>에 제시하였다. 성별은 모든 그룹에서 남성의 비중이 더 높았다. 연령은 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹은 70세 이상이 가장 비중이 높았고, 매일 폭음과 현재 금연인 그룹과 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹은 50대의 비중이 가장 높았다. 결혼상태는 모든 그룹에서 기혼자의 비중이 가장 높았고, 교육수준은 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹과 매일 폭음과 현재 금연인 그룹은 대졸이상의 비중이 높은 반면, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹은 고졸의 비중이 높았다. 수입 수준은 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹과 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹은 중상의 비중이 높았고, 매일 폭음과 현재 금연인 그룹은 상, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹은 중의 비중이 높았다. 전신질환 중 고혈압과 당뇨는 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 비중이 가장 높았고, 이상지질혈증과 뇌졸중, 심근경색 및 협심증, 골다골증은 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹의 비중이 가장 높았다(p<0.05).

Table 1. Differences in sociodemographic characteristics and systemic diseases of each group

Unit: weighted N(%)

| Characteristics | Division | No_Sm+Dr (N=2,407) | Drinks (N=739) | Smokes (N=1,025) | Sm+Dr (N=955) | p* |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Gender | Male | 1,901(80.1) | 695(94.7) | 828(84.7) | 861(92.1) | <0.001 |

| Female | 506(19.9) | 44(5.3) | 197(15.3) | 94(7.9) | ||

| Age (yr) | 20-29 | 105(7.3) | 39(8.4) | 101(15.2) | 101(14.8) | <0.001 |

| 30-39 | 250(13.9) | 81(13.7) | 147(17.9) | 163(19.4) | ||

| 40-49 | 324(17.8) | 131(24.6) | 175(20.3) | 222(25.6) | ||

| 50-59 | 342(18.1) | 164(25.2) | 206(22.8) | 243(25.9) | ||

| 60-69 | 555(17.8) | 202(17.6) | 204(12.3) | 192(11.3) | ||

| ≥70 | 831(25.2) | 122(10.5) | 192(11.3) | 63(4.2) | ||

| Marriage status | Single | 188(12.2) | 71(13.0) | 197(26.4) | 192(25.4) | <0.001 |

| Married | 2,219(87.8) | 668(87.0) | 763(74.6) | 763(74.6) | ||

| Education level | ≤Elementary school | 549(17.7) | 149(13.3) | 136(11.0) | 136(11.0) | <0.001 |

| Middle school | 257(9.3) | 96(12.4) | 116(9.4) | 93(7.6) | ||

| High school | 662(31.1) | 239(36.5) | 358(44.8) | 380(45.2) | ||

| ≥University | 824(41.9) | 225(37.9) | 302(35.5) | 246(31.5) | ||

| Income level | Low | 502(16.3) | 136(13.3) | 229(16.3) | 138(11.8) | 0.001 |

| Low-middle | 518(19.4) | 135(16.9) | 205(19.6) | 205(19.6) | ||

| Middle | 458(20.4) | 136(18.3) | 221(19.3) | 217(22.7) | ||

| Middle-high | 475(22.3) | 163(23.4) | 216(20.7) | 216(24.7) | ||

| High | 448(21.5) | 169(28.1) | 154(24.2) | 154(21.0) | ||

| Systemic disease | High blood pressure (yes) | 784(26.7) | 298(35.3) | 350(34.1) | 380(39.8) | <0.001 |

| Dyslipidemia (yes) | 517(19.7) | 159(19.1) | 191(19.5) | 203(21.5) | <0.001 | |

| Stroke (yes) | 106(3.9) | 30(3.5) | 38(3.7) | 53(5.8) | 0.018 | |

| Myocardial infarction or angina (yes) | 118(4.7) | 24(2.7) | 26(2.3) | 40(4.2) | 0.018 | |

| Diabetes (yes) | 311(10.8) | 115(12.7) | 134(9.5) | 158(8.5) | 0.018 | |

| Otitis media (yes) | 222(8.4) | 45(5.6) | 66(5.2) | 34(3.0) | <0.001 |

*by complex sample chi-square test

No_Sm+Dr: group of never binge drink and quit smoking, Drinks: group of binge drink daily and quit smoking, Smokes: group of quit drinking and only smoked daily, Sm+Dr: group of binge drank and smoked daily

각 그룹에 따른 구강건강 행동의 차이를 확인한 결과는 <Table 2>에 제시하였다. 칫솔질 여부 중 아침 식사 전과 자기 전의 칫솔질은 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹에서 비중이 가장 높았고, 아침과 점심, 저녁 식사 후와 간식 후의 칫솔질은 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹에서 가장 높은 비중을 보였다. 저녁 식사 전의 칫솔질은 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹에서 비중이 가장 높았다(p<0.05).

Table 2. Differences in oral health behavior according to each group

Unit: weighted N(%)

| Characteristics | Division | No_Sm+Dr | Drinks | Smokes | Sm+Dr | P* |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Tooth brushing | Brushing teeth before breakfast | 862(39.3) | 288(45.0) | 432(48.6) | 457(50.9) | <0.001 |

| Brushing teeth after breakfast | 1,539(62.0) | 439(55.0) | 516(47.5) | 407(41.0) | <0.001 | |

| Brushing teeth before lunch | 35(1.4) | 6(0.8) | 20(2.1) | 12(1.3) | 0.111 | |

| Brushing teeth after lunch | 1,036(46.8) | 264(37.9) | 381(39.5) | 284(33.4) | <0.001 | |

| Brushing teeth before dinner | 71(2.9) | 32(4.8) | 55(5.8) | 45(4.8) | 0.001 | |

| Brushing teeth after dinner | 1,407(59.3) | 380(52.1) | 532(54.2) | 420(44.4) | <0.001 | |

| Brushing teeth after snack | 76(3.6) | 16(2.1) | 33(3.2) | 16(1.7) | 0.005 | |

| Brushing teeth before bed | 934(43.7) | 274(41.1) | 430(48.4) | 422(49.2) | 0.001 | |

| Oral health care products | Dental floss | 527(25.5) | 121(19.6) | 181(19.5) | 184(19.5) | <0.001 |

| Interdental brush | 515(22.9) | 125(16.7) | 196(20.3) | 171(18.5) | 0.003 | |

| Mouthwash | 523(23.8) | 135(19.2) | 163(19.3) | 159(17.3) | <0.001 | |

| Electric toothbrush | 147(6.9) | 42(6.4) | 62(6.4) | 48(5.9) | 0.769 | |

| Dental treatment | Oral examination | 1,320(90.5) | 385(86.3) | 460(87.5) | 393(84.9) | 0.009 |

| Oral preventive care | 502(54.1) | 166(53.8) | 179(49.7) | 150(48.1) | 0.183 | |

| Simple tooth decay treatment | 340(25.3) | 101(23.9) | 142(27.5) | 125(28.7) | 0.255 | |

| Dental pulp treatment | 353(23.2) | 120(25.7) | 136(27.3) | 140(31.0) | 0.007 | |

| Periodontal treatment | 413(25.0) | 120(25.7) | 155(26.4) | 110(23.6) | 0.649 | |

| Oral surgery | 268(16.2) | 102(22.6) | 107(15.6) | 105(21.3) | <0.001 | |

| Oral prosthetic treatment | 499(30.7) | 149(29.7) | 178(28.7) | 147(27.2) | 0.504 |

*by complex sample chi-square test

No_Sm+Dr: group of never binge drink and quit smoking, Drinks: group of binge drink daily and quit smoking, Smokes: group of quit drinking and only smoked daily, Sm+Dr: group of binge drank and smoked daily

각 그룹에 따른 구강건강 관련 지표의 차이를 확인한 결과는 <Table 3>에 제시하였다. 저작불편감 호소와 치아 통증 호소는 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹과 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 비중이 높았고, 본인이 인지하는 구강건강 상태는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹이 가장 높았고, 매일 폭음과 현재 금연인 그룹, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹 순으로 낮았다. 씹는 기능에 대한 문제는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹에서 가장 낮았고, 매일 폭음과 현재 금연인 그룹, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹 순으로 높았다. 말하는 기능에 대한 문제는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹에서 가장 낮았고, 매일 폭음과 현재 금연인 그룹, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹 순으로 높았다(p<0.05).

Table 3. Differences in oral health-related indicators according to each group

| Variables | No_Sm+Dr | Drinks | Smokes | Sm+Dr | p* |

|---|---|---|---|---|---|

| Complaints of chewing discomfort (yes, %)* | 647(22.7) | 219(25.3) | 338(28.7) | 286(27.0) | 0.002 |

| Complaint of tooth pain (yes, %)* | 471(31.3) | 126(30.9) | 199(34.7) | 206(39.9) | 0.004 |

| Perceived oral health status (Mean±SD)† | 2.73±0.02 | 2.58±0.05 | 2.52±0.04 | 2.44±0.04 | <0.001 |

| Problems with chewing function (Mean±SD)† | 2.30±0.03 | 2.39±0.05 | 2.48±0.04 | 2.50±0.04 | <0.001 |

| Problems with speaking function (Mean±SD)† | 1.62±0.02 | 1.64±0.03 | 1.77±0.04 | 1.72±0.04 | 0.020 |

*by complex sample chi-square test, †by complex sample linear regression analysis, p<0.05

No_Sm+Dr: group of never binge drink and quit smoking, Drinks: group of binge drink and quit smoking, Smokes: group of quit drinking and only smoked daily, Sm+Dr: group of binge drank and smoked daily

폭음과 흡연 상태가 구강건강 관련 지표에 미치는 영향을 확인한 결과는 <Table 4>에 제시하였다. 저작 불편감 호소는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 저작불편감이 1.368배 높았고, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 1.258배 높았다. 인구사회학적 특성을 보정한 Model 2에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 1.513, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 1.903배, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 1.987배 저작불편감을 호소하였다. Model 2에 전신질환까지 보정한 Model 3에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 1.464배, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 1.924배, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 1.932배 저작불편감을 호소하였다. 치아 통증 호소는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 1.457배 높았다. 인구사회학적 특성을 보정한 Model 2에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 1.444배 치아 통증을 호소하였다. Model 2에 전신질환까지 보정한 Model 3에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 1.501배 치아 통증을 호소하였다.

본인이 인지하는 구강건강 상태는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.155 더 나쁘다고 인지하였고, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.212, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.283 낮게 나타나 구강건강 상태가 더 나쁘다고 인지하였다. 인구사회학적 특성을 보정한 Model 2에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.174, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.238 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.308 낮게 나타나 구강건강 상태가 더 나쁘다고 인지하였다. Model 2에 전신질환까지 보정한 Model 3에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.177, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.269, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.314 낮게 나타나 구강건강 상태가 더 나쁘다고 인지하였다.

씹는 기능에 대한 문제는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.175, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.195 높아 씹는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다. 인구사회학적 특성을 보정한 Model 2에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.198, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.320, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.414 높아 씹는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다. Model 2에 전신질환까지 보정한 Model 3에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.195, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.340, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.399 높아 씹는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다.

말하는 기능에 대한 문제는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.153, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.095 높아 말하는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다. 인구사회학적 특성을 보정한 Model 2에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.098, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.244, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.248 높아 말하는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다. Model 2에 전신질환까지 보정한 Model 3에서는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.095, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.266, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.241 높아 말하는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다(p<0.05).

Table 4. Effects of binge drinking and smoking status on oral health-related indicators

| Model 1 | Model 2 | Model 3 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| OR†, β†(95% CI) | p | OR†, β†(95% CI) | p | OR†, β†(95% CI) | p | |

| Have discomfort chewing† (reference variable: no discomfort in chewing) | ||||||

| Sm+Dr | 1.258(1.056~1.499) | 0.010 | 1.987(1.610~2.451) | <0.001 | 1.932(1.526~2.446) | <0.001 |

| Smokes | 1.368(1.146~1.163) | <0.001 | 1.903(1.556~2.326) | <0.001 | 1.924(1.543~2.398) | <0.001 |

| Drinks | 1.154(0.962~1.384) | 0.122 | 1.513(1.234~1.856) | <0.001 | 1.464(1.162~1.844) | 0.001 |

| No_Sm+Dr | ref. | ref. | ref. | |||

| Have experience with dental pain† (in the past year) (reference variable: no dental pain) | ||||||

| Sm+Dr | 1.457(1.164~1.823) | 0.001 | 1.444(1.135~1.839) | 0.003 | 1.501(1.125~2.003) | 0.006 |

| Smokes | 1.169(0.942~1.451) | 0.157 | 1.111(0.886~1.394) | 0.360 | 1.114(0.855~1.453) | 0.424 |

| Drinks | 0.982(0.762~1.267) | 0.891 | 1.006(0.774~1.306) | 0.966 | 1.080(0.790~1.476) | 0.629 |

| No_Sm+Dr | ref. | ref. | ref. | |||

| Perceived oral health status* | ||||||

| Sm+Dr | -0.287(-0.372~-0.203) | <0.001 | -0.308(-0.397~-0.219) | <0.001 | -0.314(-0.420~-0.208) | <0.001 |

| Smokes | -0.212(-0.300~-0.125) | <0.001 | -0.238(-0.331~-0.146) | <0.001 | -0.269(-0.377~-0.161) | <0.001 |

| Drinks | -0.155(-0.251~-0.059) | 0.002 | -0.174(-0.273~-0.075) | <0.001 | -0.177(-0.297~-0.057) | 0.004 |

| No_Sm+Dr | ref. | ref. | ref. | |||

| Problems with chewing function* | ||||||

| Sm+Dr | 0.195(0.094~0.297) | <0.001 | 0.414(0.314~0.514) | <0.001 | 0.399(0.286~0.512) | <0.001 |

| Smokes | 0.175(0.079~0.271) | <0.001 | 0.320(0.226~0.414) | <0.001 | 0.340(0.235~0.445) | <0.001 |

| Drinks | 0.090(-0.013~0.193) | 0.086 | 0.198(0.097~0.299) | <0.001 | 0.195(0.080~0.309) | <0.001 |

| No_Sm+Dr | ref. | ref. | ref. | |||

| Problems with speaking function* | ||||||

| Sm+Dr | 0.095(0.015~0.175) | 0.020 | 0.248(0.167~0.329) | <0.001 | 0.241(0.150~0.331) | <0.001 |

| Smokes | 0.153(0.073~0.234) | <0.001 | 0.244(0.167~0.321) | <0.001 | 0.266(0.181~0.352) | <0.001 |

| Drinks | 0.024(-0.054~0.103) | 0.544 | 0.098(0.024~0.173) | 0.010 | 0.095(0.010~0.180) | 0.028 |

| No_Sm+Dr | ref. | ref. | ref. | |||

†by complex sample logistic regression analysis, *by complex sample linear regression analysis, reference variable: No_Sm+Dr, Model 1: crude model (†Cox & Snell= 0.005, 0.003, *R2= 0.019, 0.004, 0.004). Model 2: adjusted for demographic characteristics (†Cox & Snell= 0.113, 0.014, *R2= 0.035, 0.145, 0.153), Model 3: adjusted for demographic characteristics and systemic disease (†Cox & Snell= 0.005, 0.112, *R2= 0.045, 0.144, 0.154)

No_Sm+Dr: group of never binge drink and quit smoking, Drinks: group of binge drink daily and quit smoking, Smokes: group of quit drinking and only smoked daily, Sm+Dr: group of binge drank and smoked daily

본 연구는 한국의 성인을 대상으로 최근 10년간의 폭음과 흡연의 형태를 파악하고 구강건강 행동과 구강건강 상태의 관련성을 파악하여 궁극적으로 폭음과 흡연의 위험성을 제고하고 폭음자와 흡연자의 인식 및 태도를 변화시킴으로써 구강보건 수준과 금연 및 금주를 실천시키는데 기초자료를 제공하고자 시행하였다.

본 연구 결과에서 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 사람의 비율이 시간의 흐름에 따라 점진적인 증가를 나타내다가 2019년 이후 급격히 증가하였다. 이는 앞서 설명했듯이 코로나19 이후 많은 국가에서 흡연량과 음주량이 증가한 연구들[3–6]과 일치한다. 한국의 사회지표에 따르면, 40대의 흡연율이 24%로 전 연령대 중 가장 높다고 보고하였고, 연령이 높을수록 음주 주기가 짧게 나타나는데[17] 본 연구에서는 매일 폭음만 하는 집단과 매일 흡연만 하는 집단, 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 집단 모두 50대의 비중이 가장 높았으나 40대와 거의 비슷한 수치였다. 반면에 폭음과 흡연을 하지 않는 비율은 70대에서 가장 높았는데 이러한 결과는 40-50대의 경우 직장 생활에서의 스트레스와 코로나19로 인한 구조조정 등의 다양한 환경적 변화에 의한 것으로 보인다. 흡연과 음주는 공존하는 문제로 대부분의 흡연자는 음주자이며, 알코올 의존 환자의 흡연율이 80% 이상 되고, 흡연자의 30% 정도가 알코올 의존을 가지고 있다고 보고되었다[18]. 니코틴과 알코올 사이에는 용량-반응 관계가 있어 흡연을 많이 할수록 음주를 많이 하며, 음주를 많이 할수록 흡연도 많이 한다고 알려져 있다[19]. 결과적으로 흡연과 음주는 현재 상황을 바르게 판단할 수 있는 중추신경계의 조절을 방해함으로써 일상적으로 하는 행동 역시 어렵게 만든다. 일반적으로 칫솔질은 식후에 하는 일상적인 행동으로 구강건강을 유지시키는데 매우 중요한 요소이다. 본 연구에서 식사 후에 칫솔질을 가장 많이 하는 그룹은 폭음이나 흡연을 하지 않는 그룹으로 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 그룹은 식사 후 칫솔질을 하는 비중이 매우 낮았다. 대부분의 흡연자는 식사 후에 바로 흡연을 하는 경우가 많아 식후 칫솔질이 어려운 것이라 판단되며, 매일 폭음을 하는 경우 통제력을 상실하여 계속해서 술을 마시거나 바로 잠이 들어 칫솔질이 어려운 것이라 보여진다. Choi와 Jung[20]의 연구에 따르면 대학생의 음주량 중 소주 2병 이상을 마시는 그룹은 칫솔질을 평균 2회 이하로 하는 사람의 비중이 높았고, 음주 후 칫솔질을 시행하지 않는 경우가 최고 60.8%까지 높은 것으로 보고하여 본 연구와 비슷한 의미로 보여진다. 이처럼 칫솔질은 구강건강을 지키는 가장 손쉬운 방법임에도 불구하고 폭음과 흡연을 하는 경우 지켜지기가 쉽지 않다. 이에 구강건강 상태에도 악영향을 미치게 되는데 본 연구에서 매일 흡연만 하는 사람과 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 사람에게서 저작불편감과 치아 통증을 호소하는 비중이 높았다. 기존 연구에 따르면 흡연자의 경우에 치아가 상실될 확률이 2.4배 높고, 무치악일 가능성이 4.5배 높다고 보고[21]하여 이는 곧 저작에 대한 불편감과 씹고 삼키고 말하는 것에 대한 불편감이 증가한 본 연구결과와 일맥상통한다. 본 연구에서 씹는 기능에 대한 문제는 매일 폭음만, 매일 흡연만, 매일 폭음과 흡연 동시에 하는 그룹 순으로 문제가 높은 반면, 말하는 기능에 대한 문제는 매일 폭음과 흡연 동시에 하는 그룹보다 매일 흡연만하는 그룹에서 말하는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다. 씹는 기능은 단순히 구강 안의 치아와 치주조직 및 구강과 관련된 근육들이 관여한다면, 말하는 기능에 대한 문제는 앞서 다룬 조직들에 추가적으로 폐 기능까지 관여하기 때문인 것으로 파악된다. Solomon 등[22]은 폐활량의 감소에 따른 발성 시간의 단축이 있었다고 보고하여 말하기 기능과 폐 기능의 관련성을 확인하였다. 기존 연구[23]에서 흡연자는 비흡연자나 금연자에 비해 폐 기능과 관련된 모든 지표가 저하되어 있기 때문에 폐 기능과 밀접한 말하기 기능에 대한 문제가 매일 흡연자에게서 더 심각한 본 연구의 결과를 뒷받침할 수 있다고 생각된다.

구체적으로 저작에 대한 불편감은 폭음과 흡연을 하지 않는 사람 대비 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 경우 1.932배로 높게 저작불편감을 호소하였다. 이어서 씹는 기능에 대한 문제는 폭음과 흡연을 하지 않는 사람 대비 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 경우 0.399 높아 씹는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다. 이는 흡연 형태에 따라 연구한 Yun 등[24]의 연구와도 일치하는데 연구결과에 따르면 비흡연군에 비해 전자담배군은 76.5%, 혼합군은 86.2%로 저작불편이 높다고 호소하였고, Yu와 Jeong[15]의 연구에서도 음주를 하는 경우 0.502, 흡연을 하는 경우 1.707 저작불편이 높다고 보고하여 같은 의미로 해석할 수 있다. 본 연구에서 치아 통증 역시 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 경우에 통증 호소를 하였고, 말하는 기능에 대한 문제와 본인이 인지하는 구강건강 상태는 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 경우에 가장 심각하였지만 본 연구결과와 일치하는 연구가 없어 직접적인 비교가 불가하여 추후 폭음과 흡연에 관련하여 지속적인 연구가 필요할 것이다.

폭음과 흡연은 구강질환뿐만 아니라 전신질환에도 악영향을 미쳐 전 세계적으로 절주와 금연을 권고하고 있다. 최근 유럽연합(EU)에서 27개 모든 회원국에 실외 흡연 금지와 전자담배 규제를 권고하였고[25], 한국 역시 국민건강보험법 제14조(업무 등) 제1항, 제12호, 제13호, 금연치료 참여 신청한 병·의원 및 보건소, 보건지소(이하 ‘의료기관’이라 한다)에 내원하여 금연치료를 희망하는 모든 국민에 대해 지원하고 있다. 따라서 구강건강을 유지하고 증진하기 위해서는 매일 폭음과 흡연을 낮출 수 있도록 치과계에서는 지속적이고 효과적인 금연 및 금주 지도를 적극 시행해야 할 것이다.

본 연구의 한계점은 코호트 연구가 아닌 단면 연구로 인과성을 확인하기에는 한계가 있고, 구강건강 관련 지표로 구강검진 자료를 활용하지 못했다는 것이다. 따라서 흡연과 폭음에 중요한 구강 건강 관련 문제에 대한 추가 데이터를 활용한 분석이 필요할 것이다. 또한, 폭음과 흡연에 대하여 양과 기간이 중요함에도 불구하고 이를 배제하고 그 시점을 기준으로 확인한 단면연구이므로 추후 이를 고려한 코호트 연구가 필요할 것이다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 10년간 축적된 국민건강영양조사 자료를 활용하여 매일 폭음만 하는 경우와 매일 흡연만 하는 경우, 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 경우로 구분하여 구강건강과 관련된 지표의 관련성을 확인한 연구로 그 의미가 있다고 생각된다. 이에 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 경우 보다 집중적인 금주 및 금연지도가 포괄적으로 시행될 수 있도록 치과계의 적극적인 노력이 필요할 것이다.

본 연구는 최근 10년간의 국민건강영양조사 자료를 활용하여 폭음과 흡연 상태에 따라 구강건강 관련 지표에 미치는 영향을 확인하였다.

1. 저작 불편감 호소는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 1.464배, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 1.924배, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 1.932배 저작불편감을 호소하였고, 치아 통증 호소는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 1.501배 치아 통증을 호소하였다(p<0.001).

2. 본인이 인지하는 구강건강 상태는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.177, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.269, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.314 낮게 나타나 구강건강 상태가 더 나쁘다고 인지하였다(p<0.05).

3. 씹는 기능에 대한 문제는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.195, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.340, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.399 높아 씹는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다. 말하는 기능에 대한 문제는 폭음을 전혀 하지 않고, 현재 금연 그룹 대비 매일 폭음과 현재 금연인 그룹의 경우 0.095, 폭음을 전혀 하지 않고, 매일 흡연만 하는 그룹의 경우 0.266, 매일 폭음과 흡연을 하는 그룹의 경우 0.241 높아 말하는 기능에 대한 문제가 더 심각하였다(p<0.05).

이를 통하여 매일 폭음만 하는 경우와 매일 흡연만 하는 경우보다 매일 폭음과 흡연을 동시에 하는 경우에 구강건강 관련 지표의 문제가 가장 높으므로 치과계는 금연과 금주 지도에 있어 보다 적극적이고 효과적인 지도 방안을 모색해야 할 것이다.

The author fully participated in the work performed and documented truthfully.

The authors declared no conflicts of interest.

None.

None.

Data can be obtained from the corresponding author.

None.

1. Betty Pfefferbaum, Carol S. North. Mental health and the COVID-19 pandemic. N Engl J Med 2020;383(6):510–2. https://doi.org/10.1056/NEJMp2008017

[DOI][PubMed]

2. Yang SH, Yoon JW. Effects of depression, anxiety, and alcohol abstinence self-efficacy on drinking problem among college students: health and welfare department students. J Korea Content Assoc 2015;15(12):304-13. https://doi.org/10.5392/JKCA.2015.15.12.304

[DOI]

3. Kim JY, Lee SK. Impact of the COVID-19 pandemic on tobacco sales and national smoking cessation services in Korea. Int J Environ Res Public Health 2022;19(9):5000. https://doi.org/10.3390/ijerph19095000

[DOI][PubMed][PMC]

4. Gendall P, Hoek J, Stanley, J, Jenkins M, Every-Palmer S. Changes in tobacco use during the 2020 COVID-19 lockdown in New Zealand. Nicotine Tob Res 2021;23(5):866-71. https://doi.org/10.1093/ntr/ntaa257

[DOI][PubMed][PMC]

5. Canadian Centre on Substance Use and Addiction. COVID-19 and increased alcohol consumptions: NANOS poll summary report [Internet]. Ottawa; Canadian centre on substance use and addiction; 2020[cited 2022 Sep 05]. Available from: https://www.ccsa.ca/covid-19-and-increased-alcohol-consumption-nanos-poll-summary-report.

6. Sohi I, Chrystoja BR, Rehm J, Wells S, Monteiro M, Ali S, et al. Changes in alcohol use during the COVID 19 pandemic and previous pandemics: a systematic review. Alcohol Clin Exp Res 2022;46(4):498-513. https://doi.org/10.1111/acer.14792

[DOI][PubMed][PMC]

7. Korea Disease Control and Prevention Agency [Internet]. Chronic disease health statistics; health behavior[cited 2024 Sep 08]. Available from: https://chs.kdca.go.kr/cdhs/biz/pblcVis/details.do?ctgrSn=47.

8. Lee SH, Kim YC, Baek MK. Soking characteristics, health status, and intention to quit among freshmen smokers. AJMAHS 2017;7(12):601-10. https://doi.org/10.35873/ajmahs.2017.7.12.054

[DOI]

9. Tabuchi T, Ozaki K, Ioka A, Miyashiro I. Joint and independent effect of alcohol and tobacco use on the risk of subsequent cancer incidence among cancer survivors: a cohort study using cancer registries. Int J Cancer 2015;137(9):2114-23. https://doi.org/10.1002/ijc.29575

[DOI][PubMed]

10. Krall EA, Dawson-Hughes B, Garvey AJ, Garcia RI. Smoking, smoking cessation, and tooth loss. J Dent Res 1997;76(10):1653-9. https://doi.org/10.1177/00220345970760100601

[DOI][PubMed]

11. MacFarlane GD, Herzberg MC, Wolff LF, Hardie NA. Refractory periodontitis associated with abnormal polymorphonuclear leukocyte phagocytosis and cigarette smoking. J Periodontol 1992;63(11):908-13. https://doi.org/10.1902/jop.1992.63.11.908

[DOI][PubMed]

12. Shah AH, ElHaddad SA. Oral hygiene behavior, smoking, and perceived oral health problems among university students. J Int Soc Prev Community Dent 2015;5(4):327-33. https://doi.org/10.4103/2231-0762.161765

[DOI][PubMed][PMC]

13. Hornecker E, Muuss T, Ehrenreich H, Mausberg RF. A pilot study on the oral conditions of severely alcohol addicted persons. J Contemp Dent Pract 2003;15;4(2):51-9.

[DOI][PubMed]

14. Kang EJ. Convergent relationship between drinking and amoking behavior and periodontal disease in elderly Koreans. J Korea Converg Soc 2019;10(7):295-301. https://doi.org/10.15207/JKCS.2019.10.7.295

[DOI]

15. Yu JS, Jeong HJ. Investigating the influence of drinking and smoking in adult women on existing teeth count and subjective oral inconvenience: a study with data from the National Health and Nutrition Examination Survey (2022). J Korean Oral Health Sci 2024;12(2):5561. https://doi.org/10.33615/jkohs.2024.12.2.55

[DOI]

16. Korea Disease Control and Prevention Agency [Internet]. Chronic disease health statistics; health behavior[cited 2024 Sep 08]. Available from: https://chs.kdca.go.kr/cdhs/biz/pblcVis/details.do?ctgrSn=48.

17. Lee SK. A study on the establishment of an in-depth investigation system for adult smoking behavior. Seoul; Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023: 1-424.

18. Miller NS, Gold MS. Comorbid cigarette and alcohol addiction: epidemiology and treatment. J Addict Dis 1998;17(1):55-66. https://doi.org/10.1300/J069v17n01_06

[DOI][PubMed]

19. Batel P, Pessione F, Maître C, Rueff B. Relationship between alcohol and tobacco dependencies among alcoholics who smoke. Addiction 1995;90(7):977-80. https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1995.90797711.x

[DOI][PubMed]

20. Choi KJ, Jung SJ. The effects of drinking habits on oral care behavior and self-perception halitosis in some college students. JKAIS 2024;25(3):349-57. https://doi.org/10.5762/KAIS.2024.25.3.349

[DOI]

21. Krall EA, Dawson-Hughes B, Garvey AJ, Garcia RI. Smoking, smoking cessation, and tooth loss. J Dent Res 1997;76(10):1653-9. https://doi.org/10.1177/00220345970760100601

[DOI][PubMed]

22. Solomon NP, Garlitz SJ, Milbrath RL. Respiratory and laryngeal contributions to maximum phonation duration. J Voice 2000;14(3):331-40. https://doi.org/10.1016/s0892-1997(00)80079-x

[DOI][PubMed]

23. Lee HS, Kim S, Lee JB, Kim NY, Ihm DH, Jue HD, et al. Effect of smoking on pulmonary function in ex-smokers and current smokers. Korean J Fam Med 2000;21(2):211-21.

24. Yun JH, Lee YH, Lee JM. Relationship between oral health status and oral health management by smoking type in Korea adults. Jour of KoCon.a 2020;10:436-48. https://doi.org/10.5392/JKCA.2020.20.10.436

[DOI]

25. MBC NEWS. [Internet]. International[cited 2024 Sep 08]. Available from: https://imnews.imbc.com/news/2024/world/article/6637606_36445.html.