1Department of Dental Hygiene, Silla University

2Department of Dental Hygiene, Daedong University

Correspondence to Yu-Rin Kim, Department of Dental Hygiene, Silla University, 140 Baegyang-daero, 700 beon-gil, Sasang-gu, Busan-si, 46958, Korea. Tel: +82-51-999-5592, Fax: +82-51-999-5745, E-mail: dbfls1712@hanmail.net

Volume 25, Number 2, Pages 143-52, April 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(2):143-52. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.2.6

Received on January 07, 2025, Revised on February 04, 2025, Accepted on February 10, 2025, Published on April 30, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: In the present study, we aimed to determine the relationship between health literacy and oral health-related indicators in Korean adults. Methods: We used data from 2023, the second year of the 9th period when health information literacy was newly introduced during the National Health and Nutrition Survey, and grouped it using measurement tools of health information literacy. Results: In model 2, which was corrected for sociodemographic characteristics, the number of units required for a fixed prosthesis increased by 0.098 and difficulties with speaking function increased by 0.138 (p<0.05) in the incorrect answer group compared with that of the correct answer group. Conclusions: The ability to understand health information correlated with oral health-related indicators. Therefore, future policies and educational interventions should focus on simultaneously improving health information comprehension and oral health.

Adult, Big data, Health literacy, Oral health, South Korea

사회와 경제가 발전하고 더불어 인간 수명이 연장되면서 사람들은 건강에 대한 관심은 계속 증가하고 있다[1]. 건강과 의료분야에서는 많은 건강정보가 생산되고 있으며 적극적으로 건강정보를 추구하고 이를 활용하는 소비자가 증가하고 있다[2]. 건강정보와 서비스를 찾아 습득하고 올바른 건강 행위로 이행하기 위해서는 적절한 건강정보 이해 능력이 담보되어야 한다[3]. 여기서 말하는 건강정보 이해 능력(Health literacy)이란 건강정보를 이해하고 사용하는 동기와 능력을 결정하는 인지 및 사회적 기술을 의미하는데[4], 건강정보 이해 능력이라는 용어는 미국에서 학생들을 위한 건강교육지침을 만들기 위해 처음 사용되었으나, 단지 학생뿐 아니라 다양한 연령층을 대상으로 지침이 적용되어서 건강정보 이해 능력에 대한 관심이 높아지면서 많은 연구를 통해 연령별 건강정보 이해 능력에 대한 연구가 지속되고 있다[5,6].

세계보건기구(WHO)의 ‘건강의 사회적 결정 요인 위원회(Commission on Social Determinants of Health, 2008)’ 발표에 의하면, 건강정보 이해 능력은 건강 상태를 결정하는 주요 요인으로 이를 향상시키기 위한 정부 차원의 정책적 활동과 모니터링이 필요하다고 하여 그 중요성을 강조하였는데[7], 2000년도 후반부터는 구강건강 관련 분야에서도 구강건강정보 이해 능력의 중요성이 제기되어 관련 연구가 활발히 이루어지고 있다. 구강건강정보 이해 능력(Oral health literacy)이란, 건강정보와 서비스를 획득하고, 이해하여 행동으로 옮기고 적절한 건강 결정을 내리는 개인의 능력과 관련된 개념으로서, 이것은 질병 관리에 개인의 자율적인 건강 선택을 의미한다고 한다[8]. 구강건강정보 이해 능력은 구강건강 관리에 있어서 중요한 개념이며 낮은 구강건강정보 이해 능력은 심각한 구강건강 문제와 연관이 있다고 한다. 선행연구[9]에 따르면 구강건강정보 이해 능력이 낮은 환자가 치과관련 지식수준이 낮고, 최근 치과처지 경험이 적고 주관적인 구강건강 상태가 나쁘다고 하였고, Horowitz와 Kleinman[10]은 구강건강정보 이해 능력 수준이 낮은 사람들은 구강질환을 포함한 구강건강 문제의 고위험군이며, 구강질환 발생으로 인하여 집단의 의료비용 증가에 기여한다고 주장하였다. 또한, 치과 진료 예약을 놓칠 가능성이 높은 성인들 사이에서도 낮은 수준의 구강건강정보 이해 능력이 나타났다[11]. 이러한 구강건강정보 이해 능력은 구강건강정보를 효과적으로 사용하는 개인의 능력을 증진시키는 다양한 기술을 포함하기 때문에 이는 개인의 역량 강화가 매우 중요하다고 볼 수 있고, 무엇보다도 구강건강에 대해서 잘 알아야 하고 적절한 건강정보 이해 능력이 필요할 것으로 보인다.

기존의 구강건강정보 이해 능력에 관한 연구들을 보면 성별에 따라서 노인 구강건강정보 이해 능력에 영향을 미칠 수 있다고 하였고[12], 성인의 구강건강 정보 이해 능력과 구강건강 행동 간의 연관성이 있다고 하였으며[1], 구강건강정보 이해 능력이 구강건강 지식에도 영향을 미친다고 하였다[13]. 또한, 20대 대상으로 구강건강 정보 이해능력과 그 관련 요인을 분석하여 연령대별로도 접근해야한다는 중요성을 나타내기도 하였다[14]. 이러한 선행 연구들의 연구 결과를 보면 구강건강 정보 이해 능력이 구강건강의 상태와 행동 개선 등에 긍정적으로 영향을 미칠 수 있음을 나타내었다. 하지만, 주로 특정한 집단에 초점을 맞추어 진행되었고, 넓은 인구집단이나 다양한 사회경제적인 배경을 대상으로 한 연구는 국내에서 상대적으로 미비한 실정이다. 따라서, 본 연구는 2023년 국민건강영양조사 자료를 활용하여 한국 성인을 대상으로 건강정보 이해 능력의 차이와 구강건강 관련 지표 차이를 살펴보고 건강정보 이해 능력과 구강건강 관련 지표와의 연관성을 확인하여 한국 성인들의 건강정보이해 능력을 향상시킬 수 있는 방안을 모색하여 지속적이고 효율적인 구강건강 관리를 위한 기초자료를 제공하고자 시행하였다.

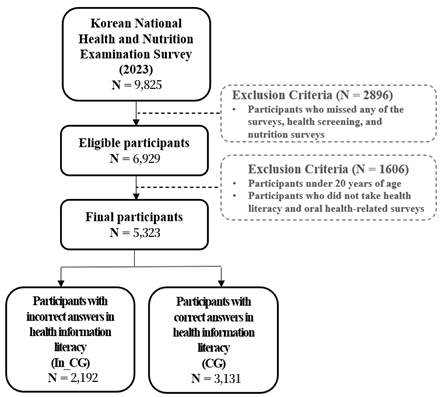

본 연구는 국민건강영양조사 중 건강정보 이해 능력이 신규도입된 제9기 2차 연도인 2023년 자료를 사용하였으며 인체유래물 수집, 원시자료 제3자 제공 등을 고려하여 연구 윤리 심의위원회 승인(제9기 2차년도: 2022-11-16-R-A)을 받았다. 국민건강영양조사의 실시 항목은 가구원 확인조사, 검진 조사, 건강 설문조사, 영양조사로 이루어져 있다. 2단계 층화 집락표본 추출법을 사용하여 시도, 동·읍면, 주택 유형(일반 주택, 아파트)을 기준으로 추출 틀을 층화하고, 주거면적 비율, 가구주 나이, 1인 가구 비율 등을 내재적 층화 기준으로 사용하였다. 참여자 수는 제9기 2차년도(2023년)는 9,825명으로 건강 설문조사, 검진 조사, 영양조사 중 1개 이상 참여자는 6,929명이었다. 건강행태 조사(자기기입 조사)에서 주요한 변수인 건강정보 이해 능력에 대한 결측값을 제외한 5,323명이 최종 분석대상이 되었다. 독립변수로 건강정보 이해 능력의 측정도구 중 지식형을 분석하였으며 오답 그룹(Incorrect answer group; In_CG) 2,192명과 정답 그룹(Correct answer group; CG) 3,131명으로 구분하였다<Fig. 1>.

Fig. 1. Flow of study

국민건강영양조사의 건강 설문조사를 통해 성별, 연령, 결혼, 교육, 수입을 확인하였다. 연령은 ‘20세-29세’, ‘30세-39세’, ‘40세-49세’, ‘50세-59세’, ‘60세-69세’, ‘70세 이상’으로 구분하였고, 결혼은 기혼과 미혼으로, 교육은 ‘초등 미만’, ‘중학교’, ‘고등학교’, ‘대학 이상’으로 구분하였다. 수입은 5분위 수인 ‘하’, ‘중하’, ‘중’, ‘중상’, ‘상’으로 구분하였다. 전신질환 조사로 현재 유병률 여부로 확인했으며, 전신질환 종류로는 고혈압, 이상지지혈증, 당뇨병을 확인하였다.

최근 1년간 치과진료(구강검진, 치주치료, 단순충치치료, 치아신경치료, 구강예방진료, 치석제거, 구강외과처치_2종류, 보철치료, 치과진료 미치료) 이용여부를 확인하였고, 구강건강 행동으로 칫솔질 여부(아침 식사 전과 후, 점심 식사 전과 후, 저녁 식사 전과 후, 간식 후, 자기 전)를 합하여 칫솔질 빈도를 확인하였다.

구강건강 상태로 현존하는 자연치아 수와 임플란트의 개수를 확인하였고, 보철물 상태는 0은 보철물 없음, 1은 고정성가공의치 한 개, 2는 고정성 가공의치 두 개 이상, 3은 국소의치만 있음, 4는 고정성가공의치와 국소의치 공존, 5는 총의치로 조사되어 점수가 높을수록 구강의 상태가 나쁨을 의미하여 본 연구에서는 상악과 하악을 합하여 분석하였다. 또한, 고정성가공의치 필요단위 수는 지대치와 인공치아를 합쳐 필요한 총 단위수를 나타내며 국소의치 및 총의치 필요는 0은 필요없음, 1은 국소의치 필요, 2는 총의치 필요를 의미하여 두 변수 모두 점수가 높을수록 보철물 필요가 높음을 의미한다. 씹는 기능에 대한 문제와 말하는 기능에 대한 문제는 5점 척도로 구성되어 1은 매우 불편함, 2는 불편함, 3은 그저 그러함, 4는 불편하지 않음, 5는 전혀 불편하지 않음으로 조사되었다. 본 연구에서는 점수가 높을수록 문제가 높음을 의미하도록 역코딩하여 분석하였다. 본인이 인지하는 구강건강 상태는 5점 척도로 구성되어 1은 매우 좋음, 2는 좋음, 3은 보통, 4는 나쁨, 5는 매우 나쁨으로 조사되었고, 본 연구에서는 점수가 높을수록 구강건강 상태가 좋음을 의미하도록 역코딩하여 해석의 이해를 높이고자 하였다.

HP2030 성과지표에 포함되는 건강정보 이해 능력 측정도구(자가보고형/지식형) 문항이 2023년 신규 도입되어 만 19세 이상 성인에게 조사되었다.

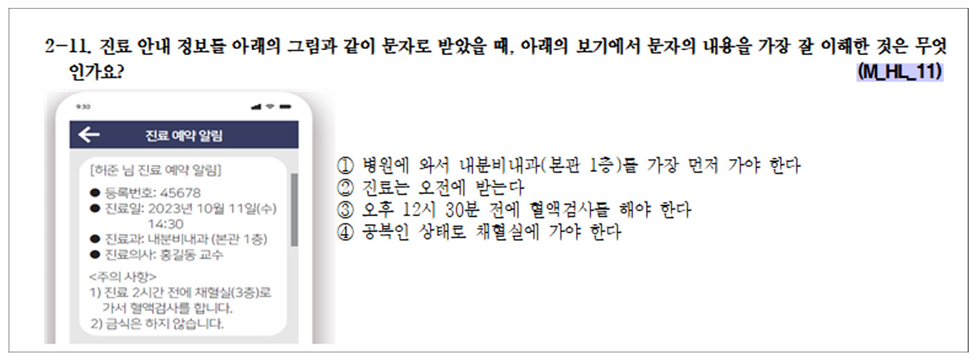

건강정보 이해 능력 측정도구 중 자가보고형은 10가지 하위항목으로 구성되었고, 공통적으로 ‘평소 건강정보를 이해하고 활용할 때 겪을 수 있는 어려움에 대한 질문으로 어려움을 느끼는 정도를 표시하시오’로 조사되었다. 점수는 1점은 ‘전혀 그렇지 않다’, 2점은 ‘그렇지 않다’, 3점은 ‘그렇다’, 4점은 ‘매우 그렇다’로 기록되어 점수가 높을수록 건강정보 이해 능력이 높음을 의미한다. 건강정보 이해 능력 측정도구 중 지식형은 아래 지문을 통하여 정답을 확인하는 것으로 3번의 정답자를 제외하고 모두 오답 처리하여 정확한 정보이해능력을 확인하였다<Fig. 2>. 따라서 본 연구에서는 직접적인 예시가 제시된 지식형을 활용하여 오답 그룹(In_CG)과 정답 그룹(CG)를 독립변수로 활용하였다.

Fig. 2. Health information literacy measurement tool_knowledge type questions

자료의 분석은 IBM SPSS (ver. 21.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA)를 이용하였으며, 모든 분석에 있어서 층화변수, 집락변수, 가중치를 부여한 복합표본설계 분석법(Complex sampling analysis)을 적용하였다. 총 5,323명 중 건강정보 이해 능력(지식형)의 오답 그룹과 정답 그룹에 따라 인구 사회학적 특성과 전신건강 상태, 건강정보 이해 능력(자가보고형)의 비교는 Complex sample chi-square test와 Complex sample linear regression analysis를 시행하였다. 오답 그룹과 정답 그룹에 따라 구강건강 관련 지표에 미치는 영향은 Complex sample linear regression analysis을 시행하여 Model 1에 제시하였고, Model 2는 인구 사회학적 특성을 보정하여 확인하였다. 또한, 데이터값 중 8, 9, 88, 99의 ‘모름’, ‘비해당’, ‘결측값’은 모두 제외하였고, 모든 표의 대상자 수는 가중되지 않은 빈도로 제시하였으며 통계적 검정의 유의수준은 0.05로 하였다.

오답 그룹과 정답 그룹에 따른 인구사회학적 특성을 확인한 결과는 <Table 1>에 제시하였다. 성별의 경우 오답 그룹은 남성의 비중이 높은 반면, 정답 그룹은 여성의 비중이 높았다. 연령의 경우 오답 그룹은 60대의 비중이 가장 높았고, 정답 그룹은 40대의 비중이 가장 높았다. 결혼상태의 경우 두 그룹 모두 기혼자의 비중이 높았고, 교육수준의 경우 오답 그룹은 고졸의 비중이 가장 높은 반면, 정답 그룹은 대졸 이상의 비중이 가장 높았다. 소득수준의 경우 오답 그룹은 ‘중’의 비중이 가장 높은 반면, 정답 그룹은 ‘상’의 비중이 가장 높았다(p<0.05). 전신질환의 경우 두 그룹 모두 있다고 대답한 비중이 더 높았으나 유의미한 차이는 없었다.

Table 1. Differences in sociodemographic characteristics and systemic diseases between the incorrect answer and correct answer group

Unit: weighted N(%)

| Characteristics | Division | In_CG (N=2,192) | CG (N=3,131) | p* |

|---|---|---|---|---|

| Gender | Male | 1,039(53.2) | 1,300(48.5) | <0.001 |

| Female | 1,153(46.8) | 1,831(51.5) | ||

| Age (yr) | 20-29 | 92(7.4) | 466(20.7) | <0.001 |

| 30-39 | 124(8.7) | 534(21.0) | ||

| 40-49 | 241(13.7) | 712(22.2) | ||

| 50-59 | 435(22.5) | 630(18.9) | ||

| 60-69 | 694(25.8) | 532(11.5) | ||

| 70≤ | 606(21.9) | 257(5.6) | ||

| Marriage status | Single | 211(14.6) | 785(32.5) | <0.001 |

| Married | 1,981(85.4) | 2,346(67.5) | ||

| Education level | ≤Elementary school | 528(19.2) | 171(3.7) | <0.001 |

| Middle school | 390(15.5) | 136(3.2) | ||

| High school | 791(39.3) | 1,017(32.3) | ||

| ≥University | 481(26.0) | 1,807(60.8) | ||

| Income level | Low | 433(16.1) | 225(5.8) | <0.001 |

| Low-middle | 508(20.9) | 445(13.6) | ||

| Middle | 476(22.3) | 636(20.2) | ||

| Middle-high | 386(19.9) | 879(29.7) | ||

| High | 381(20.7) | 940(30.7) | ||

| Systemic disease | High blood pressure | 809(94.8) | 556(96.0) | 0.352 |

| Dyslipidemia | 689(89.6) | 581(86.9) | 0.153 | |

| Diabetes | 389(97.8) | 206(94.7) | 0.087 |

*by complex sample chi-square test

In_OG; incorrect answer group, CG; correct answer group

오답 그룹과 정답 그룹에 따른 건강정보 이해 능력(자가보고형)의 차이를 확인한 결과는 <Table 2>에 제시하였다. 10가지 하위항목 모두 오답 그룹에 비해 정답 그룹에서 유의미한 차이로 점수가 높았다. 가장 점수 차이가 큰 항목은 2번으로 ‘나의 스트레스, 우울 증상과 같은 정신건강 문제로 생기는 위험의 정도를 이해할 수 있습니까?’였고, 두 번째 항목은 8번으로 ‘병원에서 받은 환자용 교육 자료를 이해할 수 있습니까?’, 세 번째 항목은 10번으로 ‘인터넷이나 미디어에서 얻은 건강 정보를 건강과 관련한 행동이나 의사결정에 활용할 수 있습니까?’였다(p<0.05).

Table 2. Differences in health information literacy (self-reported) between the incorrect answer and correct answer group

Unit: Mean±SD

| Characteristics | In_CG (N=2,192) | CG (N=3,131) | p* |

|---|---|---|---|

| 1. Can you determine what vaccinations you need? | 2.77±0.02 | 2.93±0.02 | <0.001 |

| 2. Can you understand the extent of my risk from mental health problems such as stress and depressive symptoms? | 2.73±0.02 | 3.02±0.01 | <0.001 |

| 3. Do you know the signs of health problems that can occur due to smoking, excessive drinking, or lack of exercise? | 2.86±0.02 | 3.11±0.01 | <0.001 |

| 4. Can you determine which of your daily activities affect your health? | 2.89±0.02 | 3.11±0.01 | <0.001 |

| 5. Can you understand the doctor’s explanations and instructions during treatment? | 3.08±0.02 | 3.30±0.01 | <0.001 |

| 6. Can you determine what to do first when an emergency arises? | 2.95±0.02 | 3.05±0.01 | <0.001 |

| 7. Can you understand how to take medicine when a doctor or pharmacist explains it? | 3.15±0.02 | 3.38±0.01 | <0.001 |

| 8. Can you understand the patient education materials you receive from the hospital? | 2.99±0.02 | 3.28±0.01 | <0.001 |

| 9. Can you determine if health information you get from the Internet or media is trustworthy? | 2.76±0.02 | 3.00±0.01 | <0.001 |

| 10. Can you use health information obtained from the Internet or media to inform health-related actions or decisions? | 2.75±0.02 | 3.04±0.01 | <0.001 |

| Total | 28.87±0.14 | 31.22±0.09 | <0.001 |

*by complex sample linear regression analysis

In_OG; incorrect answer group, CG; correct answer group

오답 그룹과 정답 그룹에 따른 구강건강 관련 지표 중 최근 1년간 치과진료 이용의 차이를 확인한 결과는 <Table 3>에 제시하였다. 구강검진과 단순충치치료, 스케일링은 오답 그룹에 비해 정답 그룹의 비중이 높은 반면, 치주치료와 치아신경치료, 보철치료, 치과진료 미치료는 정답 그룹에 비해 오답 그룹의 비중이 더 높았다(p<0.05). 구강예방진료는 오답 그룹에 비해 정답 그룹의 비중이 더 높았고, 구강외과진료는 정답 그룹에 비해 오답 그룹의 비중이 더 높았지만 유의미한 차이는 없었다.

Table 3. Differences in oral health-related indicators (use of dental care) between the incorrect answer and correct answer group

Unit: weighted N(%)

| Characteristics | In_CG (N=2,192) | CG (N=3,131) | p* |

|---|---|---|---|

| Oral examination | 831(37.4) | 1,469(46.5) | <0.001 |

| Periodontal treatment | 255(19.6) | 260(12.6) | <0.001 |

| Simple cavity treatment | 218(18.0) | 430(25.0) | <0.001 |

| Dental pulp treatment | 240(18.9) | 294(15.6) | 0.016 |

| Oral preventive care | 67(5.2) | 129(6.5) | 0.192 |

| Removal of tartar from teeth | 836(66.2) | 1,472(77.8) | <0.001 |

| Oral surgery (tooth extraction, intraoral surgery) | 217(16.7) | 273(14.0) | 0.058 |

| Oral surgical treatment (lost or broken teeth) | 21(1.7) | 21(1.2) | 0.373 |

| Dental prosthesis treatment | 463(32.5) | 423(19.8) | <0.001 |

| Dental care untreated | 529(24.1) | 704(22.3) | 0.003 |

*by complex sample chi-square test

In_OG; incorrect answer group, CG; correct answer group

오답 그룹과 정답 그룹에 따른 구강건강 관련 지표 중 구강건강 행동과 구강건강 상태의 차이를 확인한 결과는 <Table 4>에 제시하였다. 구강건강 상태 중 현존하는 자연치아의 수는 오답 그룹에 비해 정답 그룹에서 더 많았고, 보철물상태, 임플란트의 개수, 고정성가공의치 필요단위 수, 틀니 필요 정도는 정답 그룹에 비해 오답 그룹에서 더 높았다. 본인이 인지하는 구강건강 상태는 오답 그룹에 비해 정답 그룹에서 높은 반면, 씹기 기능과 말하기 기능의 문제는 정답 그룹에 비해 오답 그룹에서 더 높았다(p<0.05). 구강건강 행동에서 칫솔질 횟수는 정답 그룹에 비해 오답 그룹에서 더 높았으나 유의미한 차이는 없었다.

Table 4. Differences in oral health-related indicators (oral health behavior, oral health status) between the incorrect answer and correct answer group

Unit: Mean±SD

| Characteristics | In_CG (N=2,192) | CG (N=3,131) | p* |

|---|---|---|---|

| Tooth brushing | 2.68±0.03 | 2.69±0.02 | 0.747 |

| Number of existing natural teeth | 23.53±0.21 | 26.67±0.10 | <0.001 |

| Prosthesis condition | 1.68±0.07 | 0.67±0.03 | <0.001 |

| Number of implants | 1.44±0.07 | 0.70±0.04 | <0.001 |

| Number of units required for fixed abutment dentures | 0.32±0.03 | 0.15±0.02 | <0.001 |

| Partial dentures and complete dentures required | 0.07±0.01 | 0.03±0.00 | <0.001 |

| Perceived oral health status | 2.76±0.02 | 2.92±0.02 | <0.001 |

| Problems with chewing function | 2.29±0.03 | 1.95±0.02 | <0.001 |

| Problems with speaking function | 1.70±0.03 | 1.34±0.02 | <0.001 |

*by complex sample linear regression analysis

In_OG; incorrect answer group, CG; correct answer group

건강정보 이해 능력과 구강건강 관련 지표의 연관성을 확인한 결과는 <Table 5>에 제시하였다. 아무런 보정을 하지 않은 Model 1의 경우 칫솔질 횟수를 제외한 모든 구강건강 상태 지표에서 유의미한 연관성이 있었다. 현존하는 자연치아의 수의 경우 정답 그룹에 비해 오답 그룹에서 3.147 감소하였고, 보철물상태는 1.008, 임플란트 개수는 0.742, 고정성가공의치 필요단위 수는 0.168, 틀니 필요는 0.046 증가하였다. 본인이 인지하는 구강건강 상태의 경우 정답 그룹에 비해 오답 그룹에서 0.162 감소하였고, 씹기 기능에 대한 문제는 0.344, 말하기 기능에 대한 문제는 0.352 증가하였다.

인구사회학적 특성을 보정한 Model 2의 경우 고정성보철물 필요단위 수와 말하기 기능에 대한 문제에서만 유의미한 연관성이 있었다. 고정성보철물 필요단위 수의 경우 정답 그룹에 비해 오답 그룹에서 0.098, 말하기 기능에 대한 문제의 경우 0.138 증가하였다(p<0.05).

Table 5. Association between health information literacy and oral health-related indicators

| Characteristics | Model 1 | Model 2 | ||

|---|---|---|---|---|

| β(95% CI) | p*(R2) | β(95% CI) | p*(R2) | |

| Tooth brushing | -0.009(-0.066~0.047) | 0.747(0.000) | 0.030(-0.034~0.094) | 0.354(0.052) |

| Number of existing natural teeth | -3.147(-3.554~-2.740) | <0.001(0.064) | -0.338(-0.687~0.011) | 0.057(0.287) |

| Prosthesis condition | 1.008(0.878~1.138) | <0.001(0.067) | 0.078(-0.022~0.179) | 0.127(0.324) |

| Number of implants | 0.742(0.589~0.896) | <0.001(0.023) | -0.001(-0.159~0.158) | 0.994(0.133) |

| Number of units required for fixed abutment dentures | 0.168(0.099~0.236) | <0.001(0.006) | 0.098(0.028~0.167) | 0.006(0.016) |

| Partial dentures and complete dentures required | 0.046(0.031~0.061) | <0.001(0.008) | 0.001(-0.017~0.019) | 0.931(0.038) |

| Perceived oral health status | -0.162(-0.209~-0.115) | <0.001(0.011) | -0.025(-0.082~0.033) | 0.395(0.043) |

| Problems with chewing function | 0.344(0.271~0.417) | <0.001(0.021) | 0.028(-0.052~0.107) | 0.492(0.099) |

| Problems with speaking function | 0.352(0.298~0.405) | <0.001(0.041) | 0.138(0.078~0.198) | <0.001(0.104) |

*by complex sample linear regression analysis

reference variable; correct answer group, Model 1: crude model, Model 2: adjusted for demographic characteristics

본 연구는 2023년 국민건강영양조사 자료를 활용하여 한국 성인의 건강정보 이해 능력과 구강건강 관련 지표 간의 연관성을 분석하였다. 연구 결과, 건강정보 이해 능력이 높은 그룹(정답 그룹)은 예방적 구강건강 관리와 건강행동을 실천하는 경향이 높은 반면, 건강정보 이해 능력이 낮은 그룹(오답 그룹)은 치료 중심의 구강건강 관리에 더 의존하는 경향이 나타났다. 이는 건강정보 이해 능력이 단순한 정보 습득을 넘어 건강 관련 행동과 의사결정에 실질적인 영향을 미친다는 것을 시사한다.

이와 같은 연구 결과는 기존 연구들과 일치하는 부분이 많다. 기존 연구에서 건강정보 이해 능력이 높은 사람들은 건강검진과 예방적 의료 서비스 이용이 더 활발하며[15], 이는 본 연구에서 정답 그룹이 구강검진과 스케일링을 더 많이 받았다는 결과와 일맥상통한다. 또한, 건강정보 이해 능력이 낮은 사람들은 질병 발생 위험이 높고 의료 접근성이 낮아 건강 불평등이 심화될 가능성이 크다는 연구[4,16]도 본 연구의 결과와 유사하다. 본 연구에서도 건강정보 이해 능력이 낮은 그룹은 보철물 상태가 더 불량하고, 임플란트 개수와 고정성 가공의치 필요 단위 수가 더 많으며, 씹기 및 말하기 기능에 문제가 있을 가능성이 높았다. 이는 건강정보 이해 능력이 낮을수록 예방적 구강건강 관리가 부족하여 결국 치료 중심의 구강건강 관리로 이어질 수 있음을 시사한다.

구강건강정보 이해 능력과 관련된 기존 연구에서도 유사한 결과가 보고되었다. Horowitz와 Kleinman[17]은 건강정보 이해 능력이 낮은 사람들이 구강질환 고위험군에 속하며, 치과 치료를 받지 않거나 늦게 받는 경향이 있다고 지적하였다. 또한, 건강문해력이 낮은 사람들은 치과 진료 예약을 놓칠 가능성이 높고, 스스로 치아 건강을 유지하는 능력이 부족하다고 보고되었다[18]. 본 연구에서도 오답 그룹이 치과 진료를 받지 않은 비율이 상대적으로 높은 점이 이러한 기존 연구들과 일치하는 결과로 해석될 수 있다.

사회경제적 요인과 건강정보 이해 능력 간의 관계도 본 연구에서 확인되었다. 기존 연구[19,20]에서는 건강정보 이해 능력이 교육 수준과 소득 수준에 따라 차이를 보이며, 이는 건강 불평등과 직결된다고 보고하였다. 본 연구에서도 건강정보 이해 능력이 낮은 그룹은 교육 수준이 낮고, 소득 수준이 상대적으로 낮은 집단에서 두드러지게 나타났다. 이는 건강정보 이해 능력이 단순한 개인의 능력 문제가 아니라, 사회·경제적 환경에 의해 영향을 받을 가능성이 크다는 점을 시사하며, 건강 불평등을 해소하기 위한 정책적 개입이 필요함을 강조한다.

이러한 결과를 종합하면, 건강정보 이해 능력을 향상시키는 것이 구강건강 개선과 건강 불평등 완화에 중요한 역할을 할 수 있음을 알 수 있다. 이를 위해 국가 및 지역사회 차원에서 맞춤형 건강정보 교육 프로그램을 제공하고, 취약계층을 대상으로 구강건강 증진 정책을 강화할 필요가 있다. 또한, 치과 진료 시 환자 교육을 강화하고, 디지털 건강정보 플랫폼을 활용한 교육 프로그램을 확대하는 등의 노력이 요구된다.

본 연구의 한계점으로는 단면 연구(Cross-sectional study) 설계로 인해 건강정보 이해 능력과 구강건강 관련 지표 간의 인과관계를 명확히 규명하기 어렵다는 점이 있다. 또한, 건강정보 이해 능력을 단순한 정·오답으로 평가하여 실제 건강정보 활용 능력을 완전히 반영하지 못할 가능성이 있다. 향후 연구에서는 종단적 연구(Longitudinal study)를 수행하여 인과관계를 명확히 규명하고, 다양한 건강문해력 척도를 활용한 심층 분석이 필요할 것이다.

그럼에도 불구하고, 본 연구는 대규모 국가 데이터를 활용하여 한국 성인의 건강정보 이해 능력과 구강건강 관련 지표의 연관성을 분석한 점에서 의의가 크다. 기존 연구에서 다소 소홀히 다루어진 구강건강과 건강정보 이해 능력 간의 관계를 구체적으로 규명하였다는 점에서 학문적·정책적 함의를 가진다. 본 연구 결과를 바탕으로 건강정보 이해 능력 향상을 위한 실천적 개입이 이루어진다면, 한국 성인의 구강건강 개선 및 건강 불평등 해소에 기여할 수 있을 것이다.

본 연구는 건강정보 이해 능력이 처음으로 도입된 2023년도 국민건강영양조사 자료를 활용하여 건강정보 이해 능력과 구강건강 관련 지표의 연관성을 확인하였다.

1. 오답 그룹은 남성과 60대의 비중이 높은 반면, 정답 그룹은 여성과 40대의 비중이 높았다. 오답 그룹은 고졸과 소득수준 ‘중’의 비중이 높은 반면, 정답 그룹은 대졸 이상과 소득수준 ‘상’의 비중이 가장 높았다(p<0.05).

2. 구강검진과 단순충치치료, 스케일링은 오답 그룹에 비해 정답 그룹의 비중이 높은 반면, 치주치료와 치아신경치료, 보철치료, 치과진료 미치료는 정답 그룹에 비해 오답 그룹의 비중이 더 높았다(p<0.05).

3. 건강정보 이해 능력과 구강건강 관련 지표의 연관성에서 인구사회학적 특성을 보정한 Model 2의 경우 고정성보철물 필요단위 수는 정답 그룹에 비해 오답 그룹에서 0.098 증가, 말하기 기능에 대한 문제는 0.138 증가하였다(p<0.05).

이를 통하여 건강정보 이해 능력을 향상시키기 위해 공중보건 차원에서 건강 불평등을 해소하고, 구강건강 증진을 위한 효과적인 전략으로 활용될 수 있음을 보여준다. 향후 정책적, 교육적 개입을 통해 건강정보 이해 능력 향상과 구강건강 개선을 동시에 추구해야 할 것이다.

Conceptualization: YR Kim; Data collection: YR Kim; Formal analysis:YR Kim; Writing-original draft: JY Lee, DJ Kim, YR Kim; Writing-review&editing: JY Lee, DJ Kim, YR Kim

The authors declared no conflicts of interest.

None.

None.

Data can be obtained from the corresponding author.

None.

1. Lee BY, Kim YH. Association between oral health literacy and oral health behaviors of adults in Korea. Korean Association of Health and Medical Sociology 2014;37:87-102.

2. Lee SS, Son HJ, Lee DS, Kang HW. The influence of e-health literacy, subjective health status, and health information seeking behavior on the internet on health promoting behavior. KSW 2017;12(4):55-67. https://doi.org/10.21097/ksw.2017.11.12.4.55

[DOI]

3. Kim MJ, Yang IS. The association of functional health literacy and health self-efficacy with health behaviors among university students. J Converge Inf Technol 2022;12(1):45-54. https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2022.12.01.045

[DOI]

4. Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 2012;12:80. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80

[DOI] [PubMed] [PMC]

5. Cutilli CC. Do your patients understand? determining your patients’ health literacy skills. Orthop Nurs 2005;24(5):372-7. https://doi.org/10.1097/00006416-200509000-00015

[DOI] [PubMed]

6. Cho YM. A study on group comparison and criteria of a health literacy measurement tool for community-dwelling elderly. JKAIS 2024;25(9):340-8. https://doi.org/10.5762/KAIS.2024.25.9.340

[DOI]

7. CSDH. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Commission on social determinants of health final report. Geneva: World Health Organization; 2008: 1-247.

8. Um SR, Yoon HJ, Shin HR, Kim YS. The relationship between health literacy and digital divide of middle-aged and older adults: focused on gender differences. J Korean Assoc Regional Inform Soc 2021;24(1):127-53. https://doi.org/10.22896/karis.2021.24.1.005

[DOI]

9. Jones M, Lee JY, Rozier RG. Oral health literacy among adult patients seeking dental care. J Am Dent Assoc 2021;138(9):1199-208. https://doi.org/10.14219/jada.archive.2007.0344

[DOI] [PubMed]

10. Horowitz AM, Kleinman DV. Oral health literacy: a pathway to reducing oral health disparities in Maryland. J Public Health Dent 2012;72(S1):S26-30. https://doi.org/10.1111/j.1752-7325.2012.00316.x

[DOI]

11. Holtzman JS, Atchison KA, Gironda MW, Radbod R, Gornbein J. The association between oral health literacy and failed appointments in adults attending a university-based general dental clinic. Community Dent Oral Epidemiol 2014;42(3):263-70. https://doi.org/10.1111/cdoe.12089

[DOI] [PubMed] [PMC]

12. Lee KE, Yom YH, Kim SS, Han JH. Gender differences in oral health literacy related factors among elderly people. J Korean Acad Community Health Nurs 2014;25(1):54-64. https://doi.org/10.12799/jkachn.2014.25.1.54

[DOI]

13. Kim KH, Jung YS. The influence of oral health literacy ability on oral health knowledge. Korean J Health Educ Promot 2020;37(1):25-31. https://doi.org/10.14367/kjhep.2020.37.1.25

[DOI]

14. Kim KW. A cross-sectional study on oral health literacy among 20s. The Korean Academy of Dental Hygiene 2016;18(2):85-91.

15. Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promot Int 2000;15(3):259-67. https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259

[DOI]

16. Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros A. Health literacy: the solid facts. World Health Organ 2013:1-25.

17. Horowitz AM, Kleinman DV. Oral health literacy: the new imperative to better oral health. Dent Clin North Am 2008;52(2):333-44. https://doi.org/10.1016/j.cden.2007.12.001

[DOI] [PubMed]

18. Lee JY, Divaris K, Baker AD, Rozier RG, Vann WF Jr. The relationship of oral health literacy and self-efficacy with oral health status and dental neglect. Am J Public Health 2012;102(5):923-9. https://doi.org/10.2105/AJPH.2011.300291

[DOI] [PubMed] [PMC]

19. Paasche-Orlow MK, Parker RM, Gazmararian JA, Nielsen-Bohlman LT, Rudd RR. The prevalence of limited health literacy. J Gen Intern Med 2005;20(2):175-84. https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2005.40245.x

[DOI] [PubMed] [PMC]

20. Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Crotty K. Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med 2011;155(2):97-107. https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-2-201107190-00005

[DOI] [PubMed]