Department of Dental Hygiene, College of Science & Technology, Kyungpook National University

Correspondence to Yun-Sook Jung, Department of Dental Hygiene, Kyungpook National University, 2559 Gyeongsang-daero, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, 37224, Korea. Tel: +82-54-530-1425, Fax: +82-54-530-1429, E-mail: ysjung0313@knu.ac.kr

Volume 25, Number 2, Pages 171-9, April 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(2):171-9. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.2.9

Received on January 21, 2025, Revised on March 30, 2025, Accepted on April 11, 2025, Published on April 30, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: This study investigated the awareness of appropriate toothbrush replacement timing and oral health knowledge among university students in Korea. Methods: 198 university students participated in online and on-site surveys. The collected data were analyzed using the R program, with a significance level of 0.05. Logistic regression analysis was performed using sex and age as independent variables. Results: Students with a higher level of oral health knowledge were significantly more likely to replace their toothbrush at the recommended time than those with a lower level of knowledge (OR: 2.115, 95% CI: 1.021-4.385, p=0.028). Conclusions: Higher oral health knowledge was significantly associated with more frequent toothbrush replacements at the recommended time. Oral health education should be expanded to promote proper toothbrush replacement habits and improve oral health management, particularly for those with limited access to health information.

Health education, Oral Health, Oral health knowledge, Toothbrushing

구강건강은 상병에 이환되어 있지 않고 허약하지 않을 뿐만 아니라 정신작용과 사회생활에 장애가 되지 않는 치아와 악안면 구강조직기관의 상태를 의미한다. 오늘날 건강의 개념은 신체, 정신, 사회적 안녕 상태를 고려한 총체적인 생활개념으로 구강건강 또한 필수요소라고 할 수 있다. 구강건강을 위협하는 양대 구강병은 치아우식증과 치주질환으로 발생빈도가 높고 기능장애를 야기할 수 있다[1]. 또한 이 두 질환은 한번 발생하면 정상상태로 회복되기 어려운 비가역적이고 파괴적인 질병으로 무엇보다 예방이 가장 중요하다[2]. 양대 구강병을 유발하는 주요 원인은 치면세균막으로 일반적인 구강 내 자정작용으로는 쉽게 제거되지 않으며 1 mg의 적은 양에도 108개 이상의 많고 다양한 세균이 존재하고, 치은열구 내, 점막, 혀, 구강 내 점막에 주로 침착된다.

칫솔질은 가장 중요하고 일상에서 쉽게 적용 가능한 치면세균막 관리 방법으로 구강질환을 예방할 뿐만 아니라 칫솔질 행위를 통해 치은 마사지 효과를 주어 치은염에 대한 저항성도 높여줄 수 있는 효과적인 구강건강 유지와 증진 방법이다[3,4].

칫솔은 효과적으로 치면세균막을 제거하기 위해 중요하게 관리되어야 하는 요소 중 하나이다. 특히 칫솔모의 탄력성은 중요한 부분인데, 칫솔을 지속해서 사용하여 칫솔모가 벌어지거나 손상된다. 선행 연구[5,6]에 의하면 치면세균막의 제거 정도는 칫솔모의 탄력이 저하됨에 따라 감소할 수 있다고 보고하였다. 또한 칫솔의 적절한 교체시기를 놓치게 된다면 마모된 칫솔모 내의 세균이 증가하고, 이는 칫솔이 구강 내의 세균 교차 감염의 원인으로 작용하여 구강병을 일으킬 수 있으며, 전신질환 발생의 요인이 될 수 있다[7].

일반적으로 하루 3회 칫솔질하는 사람에게 적절한 칫솔 교체 주기는 2-3개월로 권장하고 있지만[8] 실제로는 사용하는 치약, 칫솔질 횟수, 칫솔질 방법, 사용하는 습관 등과 같은 다양한 요인이 칫솔의 마모에 영향을 미칠 수 있다[3,5]. 선행 연구[9]에 의하면 칫솔을 통상적인 권장 시기에 따라 일률적으로 교체하는 것은 좋지 않으며, 칫솔모의 상태를 육안으로 확인하고 마모 정도에 따라 칫솔을 교체하는 것이 바람직하다고 보고되고 있다. 따라서 적절한 칫솔의 교체가 구강건강 관리에 중요한 요인이라 할 수 있다. 최근에는 일반 소비자를 대상으로 칫솔 사진 분석을 통해 개인별 적절한 칫솔을 추천해 주거나 칫솔 교체시기 결정에 도움을 줄 수 있는 기술 또한 발전하고 있다. 자신이 사용하는 칫솔을 스캔하기만 하면 어플리케이션이 입력 데이터에 따라 해당 칫솔의 사용 가능 여부와 교체시기를 결정해주고 있다[10]. 이러한 기술의 발전에도 불구하고 칫솔 교체시기에 대한 관련 연구나 교육은 여전히 부족한 상황이다.

구강건강 관련 지식은 구강건강을 유지하기 위한 중요한 요소 중 하나이다. 이전 연구[11]에 따르면 구강건강 지식은 구강건강에 대한 중요도, 관심도와 같은 개인의 주관적 구강건강 인지 특성 및 구강건강 실천 행동과 긴밀한 상호 관계가 있다고 하였다. 또한 구강건강이 양호한 그룹일 수록 구강건강 지식 수준이 높았으며, 이에따라 구강질환 경험이 적게 나타난다고 하였다[12].

따라서 적절한 칫솔 교체시기에 대한 올바른 구강보건지식을 갖춘다면 이는 건강한 구강건강 태도로 이어질 수 있을 것이다. 그러나 이에 대한 근거로 활용 가능한 연구는 거의 없다. 이에 본 연구는 구강건강 지식과 구강건강 행위 사이에 유의한 관계가 있다는 선행 연구를 토대로 우리나라 일부 지역 대학생의 구강건강 지식과 칫솔 교체시기 인식을 조사하여 구강건강 지식에 따른 칫솔 교체시기 인식의 차이에 대하여 파악하고자 한다.

본 연구는 2023년 9월 8일부터 2023년 9월 18일까지 우리나라 일부 지역 대학생을 대상으로 네이버 폼을 사용한 온라인 설문조사와 현장 설문조사를 함께 실시하였으며, 최종 연구에 사용된 설문지는 198개이었다. 본 연구에서 적합한 표본 수를 구하기 위해 사용된 G*power 3.1.9.7 프로그램을 통한 산정은 다음과 같은 조건에서 이루어졌다. 분석 방법으로는 ‘로지스틱 회귀분석’을 사용하였으며, 검정력(1−β)은 0.80, 유의 수준(α)은 0.05로 설정하였다. 이러한 조건에서 필요한 최소 표본 수는 145명으로 계산되었다. 따라서 최종 대상자 수인 198명은 이 연구에서 요구하는 통계적 요구 조건을 충족하는 것으로 나타났다. 이 연구는 경북대학교 생명윤리심의위원회의 승인을 받아 수행하였다(IRB 승인번호: 2023-0487).

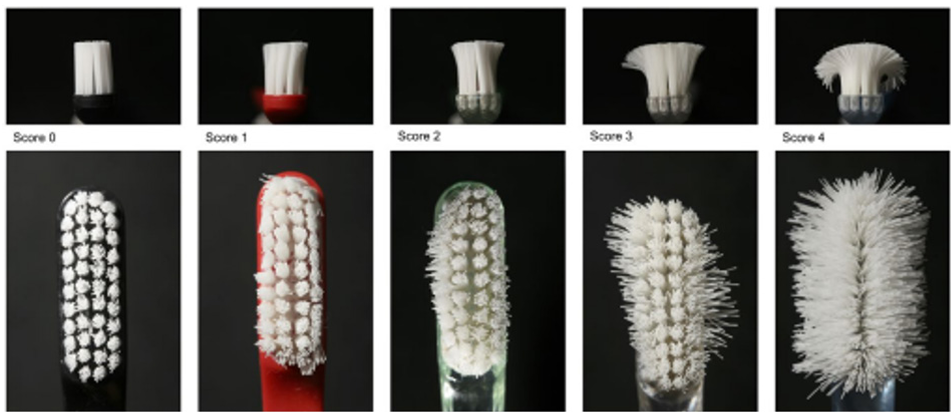

본 연구에서 대학생의 구강건강 인식에 따른 칫솔 교체시기를 조사하기 위해 일반적 특성 6문항(성별, 연령, 학과, 소득분위, 흡연, 음주), 구강건강 관련 행태 4문항(자가 구강건강 상태 인식, 지난 1년간 치과 방문 여부, 구강관리용품 사용 여부, 구강 보건교육 경험)을 조사하였다. 구강건강 지식수준을 조사하기 위해 Lee와 Kim[13]의 연구에서 사용한 구강건강 지식 항목을 사용하여 최고점을 15점으로 대상자의 점수를 기록하였다. 칫솔 교체시기의 경우 Conforti 등[14] 설명한 방법에 따라 5점 척도로 구분하여 대상자의 칫솔 교체시기에 근접한 칫솔모 상태를 수집하였다<Fig. 1>. Score 0은 눈에 띄는 마모 흔적이 없으며, 내부와 외부에 칫솔모가 손상되지 않은 상태이다. Score 1은 바깥쪽의 칫솔모가 벌어지기 시작하고 내부는 변화가 없는 상태이다. Score 2는 바깥쪽 칫솔모 다발이 벌어지며, 내부의 칫솔모도 손상되기 시작한 상태이다. Score 3은 내부와 외부 모두 눈에 띄는 손상에 있는 상태이다. Score 4는 칫솔모의 손상으로 인해 내부와 외부의 솔을 구별하지 못하는 상태를 나타낸다. 본 연구에서는 Score 0, 1, 2를 적합한 칫솔 교체시기, Score 3, 4를 부적합한 칫솔 교체시기로 분류하여 분석하였다.

Fig. 1. Toothbrush wear scores according to the Conforti index

수집된 자료는 통계 프로그램인 R version 4.3.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)을 사용하여 분석하였으며, 이때 통계적 유의수준은 0.05로 설정하였다. 대상자의 일반적 특성 및 구강건강 관련 행태 특성을 파악하기 위한 기술통계와 일반적 특성에 따른 칫솔 교체시기 인식도, 구강 관련 특성 및 구강건강 관련 지식수준에 따른 칫솔 교체시기 인식도를 비교하기 위해 독립표본 t-검정을 시행하였다. 또한 구강건강 관련 지식수준이 칫솔질 교체시기 인식도에 미치는 영향을 파악하기 위해 로지스틱 회귀분석을 시행하였다.

연구 대상자들의 일반적 특성 및 구강건강 관련 행태는 <Table 1>과 같다. 연구 대상자 198명 중에서 남성이 92명(46.5%), 연령은 20세 이상 24세 이하가 139명(70.2%)으로 가장 많았다. 재학 중인 학과는 비보건 계열이 164명(82.8%)으로 더 많았고 소득수준은 상 112명(56.6%), 중 44명(22.2%), 하 42명(21.2%)이었다. 164명(82.8%)가 흡연하지 않고, 154명(77.8%)은 현재 음주하였다. 자가 구강건강상태 인식은 좋음이 86명(43.4%), 보통이 93명(47.0%), 나쁨이 19명(9.6%)으로 나타났다. 최근 1년간 치과 방문 여부는 130명(65.7%)이 방문했다고 응답했다. 구강관리용품은 106명(53.5%)이 사용하였으며 110명(55.6%)은 교육을 받은 적이 있었다. 구강건강 지식 점수는 평균을 기준으로 낮은 사람이 94명(47.5%), 높은 사람이 104명(52.5%)이었다. 칫솔 교체시기의 경우 Score 2가 100명(50.5%)으로 높았다.

Table 1. General characteristics and oral health-related behavior of research subjects

| Characteristics | N(%) |

|---|---|

| Gender | |

| Male | 92(46.5) |

| Female | 106(53.5) |

| Age (yr) | |

| ≤19 | 39(19.7) |

| 20-24 | 139(70.2) |

| ≥25 | 20(10.1) |

| Department | |

| Health | 34(17.2) |

| Non-health | 164(82.8) |

| Income | |

| Low | 42(21.2) |

| Middle | 44(22.2) |

| High | 112(56.6) |

| Smoking | |

| No | 164(82.8) |

| Yes | 34(17.2) |

| Drinking | |

| No | 44(22.2) |

| Yes | 154(77.8) |

| Subjective oral health status | |

| Low | 19(9.6) |

| Middle | 93(47.0) |

| High | 86(43.4) |

| Dental clinic visit in the past year | |

| No | 68(34.3) |

| Yes | 130(65.7) |

| Oral care products use | |

| No | 92(46.5) |

| Yes | 106(53.5) |

| Oral health education experience | |

| No | 88(44.4) |

| Yes | 110(55.6) |

| Oral health knowledge level | |

| Low | 94(47.5) |

| High | 104(52.5) |

일반적 특성과 구강건강 행태를 고려하였을 때 칫솔 교체시기는 <Table 2>와 같다. 일반적 특성과 구강건강 관련 행태 중 칫솔 교체시기가 적합한 그룹은 학과(p<0.05), 구강관리용품 사용 여부(p<0.05), 구강건강 지식 수준(p<0.05)으로 나타났다. 학과에 따라 칫솔 교체시기가 적합한 그룹은 보건 계열이 94.1%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 또한 구강관리용품을 사용하는 집단이 85.8%로 높게 나타났다. 마지막으로 구강건강 관련 지식수준이 높은 그룹은 85.6%로 나타났다. 이 외에 다른 요인은 통계적으로 유의하지 않았다.

Table 2. Timing of toothbrush replacement according to general characteristics and oral health-related behavior

Unit: N(%)

| Characteristics | Toothbrush replacement time | p* | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Total | Suitable (Score 0-2) | Unsuitable (Score 3-4) | |||

| Gender | |||||

| Male | 92(46.5) | 71(77.2) | 21(22.8) | 0.497 | |

| Female | 106(53.5) | 87(82.1) | 19(17.9) | ||

| Age (yr) | |||||

| ≤19 | 39(19.7) | 32(82.1) | 7(17.9) | 0.849 | |

| 20-24 | 139(70.2) | 109(78.4) | 30(21.6) | ||

| ≥25 | 20(10.1) | 17(85.0) | 3(15.0) | ||

| Department | |||||

| Health | 34(17.2) | 32(94.1) | 2(5.9) | 0.040 | |

| Non-health | 164(82.8) | 126(76.8) | 38(23.2) | ||

| Income | |||||

| Low | 42(21.2) | 31(73.8) | 11(26.2) | 0.205 | |

| Middle | 44(22.2) | 38(88.6) | 5(11.4) | ||

| High | 112(56.6) | 88(78.6) | 24(21.4) | ||

| Smoking | |||||

| No | 164(82.8) | 132(80.5) | 32(19.5) | 0.767 | |

| Yes | 34(17.2) | 26(76.5) | 8(23.5) | ||

| Drinking | |||||

| No | 44(22.2) | 33(75.0) | 11(25.0) | 0.492 | |

| Yes | 154(77.8) | 125(81.2) | 29(18.8) | ||

| Subjective oral health status | |||||

| Low | 19(9.6) | 13(68.4) | 6(31.6) | 0.415 | |

| Middle | 93(47.0) | 75(70.6) | 18(19.4) | ||

| High | 86(43.4) | 70(81.4) | 16(18.6) | ||

| Dental clinic visits in the past year | |||||

| No | 68(34.3) | 56(82.4) | 12(17.6) | 0.645 | |

| Yes | 130(65.7) | 102(78.5) | 28(21.5) | ||

| Oral care products use | |||||

| No | 92(46.5) | 67(72.8) | 25(27.2) | 0.036 | |

| Yes | 106(53.5) | 91(85.8) | 15(14.2) | ||

| Oral health education experience | |||||

| No | 88(44.4) | 66(75.0) | 22(25.0) | 0.185 | |

| Yes | 110(55.6) | 92(83.6) | 18(16.4) | ||

| Oral health knowledge level | |||||

| Low | 94(47.5) | 69(73.4) | 25(26.6) | 0.033 | |

| High | 104(52.5) | 89(85.6) | 15(14.4) | ||

*by chi-square test

구강건강 지식수준에 따른 칫솔 교체시기의 점수 차이를 분석한 결과는 <Table 3>과 같다. 문항은 차이가 양의 점수일 때 정답자가 더 칫솔질 교체 점수가 낮음을 의미한다.

충치균이 치아에서 치아로 이동한다는 문항에서는 정답 그룹과 오답 그룹 간 칫솔 교체시기 점수 차이가 -0.13점으로 나타났으며, 통계적으로 유의미하지 않았다(p>0.05). 충치가 시간이 지나면 자연적으로 회복된다는 문항에서는 -0.21점 차이를 보였으며, 이 또한 유의미하지 않았다(p>0.05). 잇몸질환이 플라크와 치석에 의해 발생한다는 문항에서는 -0.30의 점수 차이를 보였으나 통계적 유의성은 없었다(p>0.05).

반면, 양치 시 잇몸에서 출혈이 발생하는 것은 잇몸질환의 징후라는 문항에서는 정답 그룹과 오답 그룹 간 칫솔 교체시기 점수 차이가 0.25로 나타났으며, 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(p<0.05). 그 외에 잇몸질환은 처음부터 통증을 유발한다는 문항(-0.18), 치석 제거 시 부작용이 많다는 문항(0.19), 불소가 충치를 예방한다는 문항(-0.03), 불소가 치아를 하얗게 만든다는 문항(0.06), 불소가 초기 충치를 회복시킨다는 문항(-0.07), 불소가 소독 작용을 한다는 문항(0.17) 모두 점수 차이가 통계적으로 유의하지 않았다. 대부분의 문항에서 정답 여부에 따른 칫솔 교체시기 점수 차이가 유의미하지 않았으나, 양치 시 잇몸 출혈이 잇몸질환의 징후라는 문항에서는 유의미한 차이를 보였다. 또한 통계적으로 유의하지는 않았으나 대부분의 문항에서 정답을 맞힌 집단이 칫솔 교체시기가 더 빨랐다.

Table 3. Differences in toothbrush replacement according to oral health knowledge

| Item | Correct | Score Gap (Correct vs. Incorrect) | p* |

|---|---|---|---|

| N(%) | Mean±SD | ||

| Dental decay germs move from tooth to tooth. | 40(20.2) | -0.13±0.87 | 0.388 |

| A cavity is caused by a plaque. | 185(93.4) | 0.06±0.87 | 0.816 |

| Cavities heal themselves over time. | 192(97.0) | -0.21±0.87 | 0.564 |

| I can feel pain from the first cavity. | 195(98.8) | 0.13±0.87 | 0.906 |

| You don’t need to treat tooth decay. | 171(86.4) | 0.11±0.87 | 0.545 |

| Gum disease is caused by plaque and calculus. | 178(89.9) | -0.30±0.87 | 0.145 |

| If the gum disease gets worse, it can even destroy the bone in your teeth. | 184(92.9) | 0.14±0.87 | 0.559 |

| Bleeding from the gums when you brush your teeth is a sign of gum disease. | 124(62.6) | 0.25±0.86 | 0.047 |

| Gum disease is painful from the start. | 145(73.2) | -0.18±0.87 | 0.194 |

| There are many side-effects of tooth peeling and shaking during scaling. | 165(83.3) | 0.19±0.87 | 0.243 |

| Fluoride prevents tooth decay. | 173(87.4) | -0.03±0.87 | 0.860 |

| Fluoride shows where plaque is. | 132(66.7) | 0.17±0.87 | 0.184 |

| Fluoride whitens teeth. | 141(71.2) | 0.06±0.87 | 0.655 |

| Fluoride helps to reverse early decay. | 148(74.8) | -0.07±0.87 | 0.648 |

| Fluoride helps to disinfect water. | 105(53.0) | 0.17±0.87 | 0.179 |

*by independent t-test

구강건강 지식수준이 낮은 그룹을 기준으로 적절한 칫솔 교체와의 연관성을 분석한 결과, 구강건강 지식수준이 높은 그룹은 단순 모델(Model I)에서 적절한 칫솔 교체와 유의미한 양의 상관관계(OR: 2.150, 95% CI: 1.054-4.386)를 보였다. 성별과 연령을 보정한 Model II에서도 유사한 결과(OR: 2.115, 95% CI: 1.021-4.385)가 나타나 유의미한 상관관계를 나타냈다. 그러나 성별, 연령, 학과, 소득, 흡연, 음주, 주관적 구강건강 상태, 치과 방문 경험, 구강관리용품 사용 여부, 구강건강 교육 경험 등을 추가로 보정한 Model III에서는 구강건강 지식수준이 높은 그룹의 적절한 칫솔 교체와의 상관관계가 OR=1.800 (95% CI: 0.821-3.947)로 나타나 통계적으로 유의미하지 않았다<Table 4>.

Table 4. Association between oral health knowledge level and appropriate toothbrush replacement

| Categories | Model I | Model II | Model III | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| OR | (95% CI) | OR | (95% CI) | OR | (95% CI) | |

| Oral health knowledge level | ||||||

| Low | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||

| High | 2.150 | (1.054-4.386) | 2.115 | 1.021-4.385 | 1.800 | 0.821-3.947 |

OR: odd ratio; CI: confidence interval

Model I: crude model

Model II: adjusted for gender, age

Model III: adjusted for gender, age, department, income, smoking, drinking, subjective oral health status, dental clinic visit in the past year, oral care product use, oral health education, oral health knowledge

칫솔질은 치아우식증과 치주질환 등의 구강질환을 예방하는 가장 기본적인 방법이다[3]. 그러나 칫솔모는 지속적인 사용으로 불가피하게 벌어지거나 손상되고 이에 따라, 치면세균막의 제거도 감소한다[5,6]. 칫솔은 우리가 매일 사용하는 구강관리용품이므로 교체가 중요하지만 일률적인 칫솔 교체시기가 아닌 상황에 따라 교체시기가 달라야 한다. 이를 위해 사용자 스스로 강모 상태를 확인하고 교체할 수 있어야 한다. 이에 본 연구는 구강건강 지식에 따른 칫솔 교체시기 인식의 차이를 파악하고자 하였다.

이번 연구 결과, 성별에 따른 칫솔 교체시기는 통계학적으로 유의하지는 않았지만(p>0.05), 여성이 남성보다 적합한 시기에 칫솔을 교체하는 비율이 높았다<Table 2>. 이는 Kim[15]의 연구에서 칫솔 교체주기가 길어짐에 따라 칫솔의 마모도와 마모율이 비례하여 증가했으며, 남성이 여성에 비교하여 통계적으로 유의하게 칫솔 교체주기가 길었고, 또한 칫솔의 마모도와 마모율이 높았음에 통계적으로 유의한 차이가 있었다는 선행 연구와 유사한 결과를 확인할 수 있었다.

통계적으로 유의미한 칫솔 교체시기 차이를 보인 변수는 학과와 구강관리용품 사용 여부(p<0.05)였다. 보건계열 학생의 적절한 칫솔 교체율이 비보건 계열보다 유의하게 높았다<Table 2>. 이는 보건 계열의 학생이 비보건 계열의 학생보다 구강건강과 관련된 행태가 통계적으로 유의하게 높다는 Yoon과 Jang[16]의 연구 결과와 일치하였다. 이러한 결과는 보건 계열의 학생이 비보건 계열의 학생보다 대학의 교육에서 상대적으로 구강을 포함한 일반적인 건강·보건에 관련된 정보와 접할 기회가 많아 이러한 결과가 나타났을 것으로 생각된다.

구강관리용품을 사용하면서 칫솔 교체시기가 적합한 비율이 91명(85.8%)로 사용하지 않는 경우보다 통계적으로 유의하게 높게 나타났다<Table 1,2>. 이는 구강관리용품을 사용하는 사람이 칫솔 교체시기와 같은 구강건강 지식에 관심이 많다는 사실을 인지할 수 있었다. 선행 연구에서도 양치질을 자주 하고 치실이나 치간칫솔을 사용하는 사람이 그렇지 않은 사람에 비해 구강건강 지식이 높다고 보고하였다[16].

이번 연구에서는 구강건강 지식이 높은 사람들의 칫솔 교체시기의 평균은 1.74점, 낮은 구강건강 지식의 칫솔 교체시기의 평균은 2.01점로 구강건강 지식이 높은 그룹이 더 적합한 시기에 칫솔을 교체하는 것으로 나타났다(p<0.05). 또한 모든 요인을 보정한 경우 상관관계가 유의미하지 않았으나(p>0.05) 구강건강 지식수준이 칫솔질 교체시기에 영향을 미친다는 결과는 연령과 성별을 보정한 경우 유의미한 것으로 나타났다. Min 등[17]의 연구에서 구강관리용품을 사용하는 사람에 따른 구강건강 지식 및 행태에서 통계학적으로 유의미한 양의 상관관계가 있었으며, 구강건강 지식이 높을수록 구강보건관련 행태에서도 높은 것으로 나타났다. 이는 구강건강 지식이 높을수록 칫솔 교체시기에 대한 인식이 비교적 좋은 것으로 파악되나 다른 사회적 요인 및 건강관련 행태와 구강건강 관련 행태가 더 많은 영향을 줄 수 있는 것으로 생각된다.

본 연구의 제한점으로는 일부 지역의 대학생만을 대상으로 하였으며 나이, 보건과 비보건 계열, 흡연 및 음주 여부, 자가 구강건강 상태 인식 부분에서 대학생 표본 수에 차이가 있어 우리나라 전체 대학생의 결과를 정확히 예측하기에는 어려움이 있다. 그러나 이 연구는 대학생의 칫솔 교체시기에 미치는 다양한 변수에 대해 직접 설문조사를 진행하여 전공과 구강관리용품 사용 여부, 구강건강 지식에 따라 칫솔 교체시기에 차이가 있음을 파악하였고, 구강건강을 유지하기 위한 칫솔질에 필수적인 칫솔을 올바르게 사용하기 위해 구강건강 지식이 칫솔 교체시기에 미치는 영향을 제시하고 있는 연구라는 점에서 의의가 있다고 생각된다.

일상생활에서 칫솔을 제대로 사용하기 위해서는 칫솔 교체시기에 영향을 미치는 다양한 요인들에 대해 심층적인 연구가 진행되어야 할 필요가 있다. 이를 통해 더욱 효율적인 구강건강 관리방법을 제안하고 구강보건교육 내용을 확대할 필요성이 있다. 치주질환 및 치아우식을 포함한 구강질환을 예방하기 위하여 칫솔의 교체시기가 중요하고, 칫솔의 상태에 따라 스스로 인식하고 자발적으로 칫솔을 교체할 수 있는 체계적 기준이 필요할 것으로 사료된다.

대학생의 구강건강 지식수준에 따른 칫솔 교체시기의 차이는 다음과 같다.

1. 보건 계열이 34명(17.2%), 비보건 계열이 164명(82.8%)이었다. 칫솔 교체시기의 경우 칫솔이 Score 2 상태일 때 50.5%가 칫솔을 교체하는 것으로 나타났다.

2. 보건 계열에서 칫솔 교체시기가 적합한 경우가 높은 비율을 차지하였으며(p>0.05), 구강관리용품을 사용하는 사람 중 85.8%가 적합한 시기에 칫솔을 교체했다(p>0.05).

3. 성별과 연령을 보정한 로지스틱 회귀분석 결과 구강건강 지식이 낮은 그룹에서 적절한 시기에 칫솔을 교체할 가능성이 높은 것으로 나타났다(OR: 2.115, 95% CI: 1.021-4.385).

구강건강 지식이 칫솔 교체시기와 연관이 있고, 추가적 연구를 통해 칫솔의 상태에 따라 스스로 인식하고 자발적으로 칫솔을 교체할 수 있는 체계적 기준이 필요할 것으로 사료된다.

Conceptualization: SY Wi, YS Jung, YH Kim; Data collection: HB Oh, GE Yoo, GH Oh, JW Park; Formal analysis: SY Wi, YS Kim; Writing-original draft: YH Kim, YS Kim, YS Jung; Writing-review&editing: SY Wi, YH Kim, HB Oh, GE Yoo, YH Lee, GH Oh, JW Park, YS Kim, YS Jung

YS Jung has been a member of editorial committee of the Journal of Korean Society of Dental Hygiene. She is not involved in the review process of this manuscript. Otherwise, there was no conflicts of interest.

None.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Kyungpook National University (IRB No. 2023-0487).

The data are held by the corresponding author and are available upon request if needed.

We would like to express our gratitude to Clean’d for their assistance in developing the survey questions.

1. Oral health education development committe. Public oral heatlh. 5th ed. Seoul: Komoonsa; 2019: 17-8.

2. Löe H, Theilade E, S.B Jensen. Experimental gingivitis in man. J Periodontal 1965;36(3):177-87. https://doi.org/10.1902/jop.1965.36.3.177

[DOI] [PubMed]

3. Park SS, Cho PK. A study on the O’Leary index and dental plaque index of dental patients. J Korean Soc Dent Hyg 2009;9(3):426-38.

4. Moon JE, Lee EJ. Relation to use of oral hygiene devices in the adults. J Korean Soc Dent Hyg 2016;16(3):427-34. https://doi.org/10.13065/jksdh.2016.16.03.427

[DOI]

5. Norman OH, Franklin GG. Primary preventive dentistry. 6th ed. New Jersey: Julie Levin Alexander; 2004: 101-2.

6. Shin SJ, Kim HS, Kim EJ, Noh HJ, Kim HK. A study of manual toothbrush replacement cycle for dental hygiene school female students. J Korean Acad Oral Health 2010;34(4):570-6.

7. Park KH, Kim JY, Kim JB. Sterilizing effects of the ultraviolet ray toothbrush sterilizing devices. J Korean Acad Oral Health 2002;26(1):89-99.

8. Park YN, Ryu JK. Convergent study on microbial contamination of toothbrushes according to intraoral bacteria acidogenicity and toothbrush care. JCIT 2020;10(8):223-8. https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2020.10.08.223

[DOI]

9. Nam SJ, Yang BK, Kim TI, Seol YJ, Lee YM, Ku Y, et al. A study on the plaque removal efficiency of new and worn toothbrushes. J Periodontal Implant Sci 2005;35(1):163-76. https://doi.org/10.5051/jkape.2005.35.1.163

[DOI]

10. Denipitiya IN, Gunathilake HRWP, Senanayake C. Toothcare: a toothbrush quality identifying app using machine learning and image processing. KDUIRC 2021:422-9.

11. Park HM, Moon SJ. Connections between the subjective awareness characteristics of oral health of certain adults and their oral health knowledge and practice behavior of oral health. Jour. of KoCon.a 2013;13(1):300-10. https://doi.org/10.5392/JKCA.2013.13.01.300

[DOI]

12. Park HR, Moon SJ. Survey on the knowledge level of oral health and prevention behaviors of some college and university students. J Dent Hyg Sci 2009;9(5):485-90.

13. Lee HN, Kim DK. A study on the oral health knowledge and behavior of patients who visited dental clinics. Oral Biol Res 1999;23(2):135-53.

14. Conforti NJ, Cordero RE, Liebman J, Bowman JP, Putt MS, Kuebler DS, et al. An investigation into the effect of three months’ clinical wear on toothbrush efficacy: results from two independent studies. J Clin Dent 2003;14(2):29-33.

15. Kim SJ. Evaluation of wear index of toothbrushes used by university students and analysis of related factors. Jour. of KoCon.a 2016;16(2):609-17. https://doi.org/10.5392/JKCA.2016.16.02.609

[DOI]

16. Yoon SU, Jang SJ. Convergent relationship between oral health knowledge and oral health behavior of health-related and health-unrelated majors university students in some area. Korea Convergence Society 2016;7(1):97-104. https://doi.org/10.15207/JKCS.2016.7.1.097

[DOI]

17. Min HH, Na EJ, Jun JH, Park YN. Research on the usage of oral hygiene devices and the general knowledge, attitude on oral health care in the orthodontic patients. J Korean Soc Dent Hyg 2012;12(2):399-407. https://doi.org/10.13065/jksdh.2012.12.2.399

[DOI]