Department of Dental Hygiene, Hanyang Women’s University

Correspondence to Kyung-Hwa Park, Department of Dental Hygiene, Hanyang Women’s University, 200 Salgoji-gil, Seongdong-gu, Seoul-si, 04763, Korea. Tel: +82-2-2290-2570, Fax: +82-2-2297-3867, E-mail: pkh2735@hanmail.net

Volume 25, Number 3, Pages 199-206, June 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(2):199-206. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.3.2

Received on May 07, 2025, Revised on June 02, 2025, Accepted on June 06, 2025, Published on June 30, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0).

Objectives: This study investigated the potential association between osteoporosis and periodontal disease in postmenopausal Korean women. Methods: The present study analyzed data from the 2008-2010 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Of the 29,235 participants, 1,343 with complete datasets were included in the analysis. Periodontal disease was diagnosed based on a Community Periodontal Index of Treatment Needs score of 3 or 4. Osteoporosis was diagnosed using dual-energy X-ray absorptiometry scans and T-scores. Results: Osteoporosis and osteopenia were associated with periodontal disease. In the total femur region, the group had a higher prevalence of periodontal disease in osteopenia (1.16 times) than the normal group, while, with regard to the lumbar spine, it group had a higher prevalence of periodontal disease in osteoporosis (1.18 times) compared to the normal group. Conclusions: Osteopenia and osteoporosis in postmenopausal women could be considered risk factors for periodontal disease. Oral health care and education are necessary, starting from the osteopenia stage.

Menopausal women, Osteopenia, Osteoporosis, Periodontal disease

골다공증은 골밀도 감소와 미세구조 변화로 뼈의 강도가 약해져서 골절의 위험성이 증가하는 골격계 질환으로 가볍게 넘어지거나 부딪히는 정도의 약한 충격에도 뼈가 쉽게 부러질 수 있다[1,2]. 50세 이후 발생하는 골절은 골다공증으로 인한 가능성이 높고, 이는 개인과 사회에 큰 부담을 초래한다. 우리나라 국민건강보험공단 자료에 따르면 골다공증 진료 인원은 2017년에 비해 2021년 24.6% 증가했고, 연평균 증가율은 5.7% 증가하였다[3]. 골다공증의 원인으로는 고연령, 남성보다는 여성에서, 가족력, 저체중, 폐경, 골절 경험, 부적절한 칼슘 및 영양소 섭취, 비타민D 결핍, 흡연, 과도한 음주 등으로 보고되고 있다[4].

골감소증은 골밀도가 골다공증만큼 낮지 않으나 정상이 아닌 경우로 그 자체로 생명에 위협을 주지는 않지만, 지속적으로 진행한다면 골절의 위험이 증가하게 되고 개인의 삶의 질 저하를 초래할 수 있기에 골 감소의 조기 진단과 예방이 중요하다[5-7].

세계보건기구(WHO)에서는 골밀도 검사 결과를 기준으로, 젊은 성인 집단의 골밀도 평균을 이용한 T점수를 계산하여 -1.0과 -2.5 사이면 ‘골감소증’, -2.5 이하이면 ‘골다공증’으로 정의하고 있다[1]. 미국에서는 1,000만 명 이상의 성인이 골다공증을 앓고 있으며 4,300만 명이 골감소증을 갖고 있을 것으로 추정된다[8]. 골다공증의 성별 발생비율은 여성의 경우 50세 이상 여성 2명 중 1명꼴로 추정되며 남성의 경우 4명 중 1명에게 발생하는 것으로 파악된다[9]. 국민건강영양조사(2008-2011년) 자료에 따르면 골밀도에서는 연령과 성별에 따라 차이를 보였다[10]. 여성의 경우 20-40대에 대퇴부 경부, 요추, 대퇴골 순으로 최대 골밀도를 가졌고, 50대 이후 급격한 감소를 보였으며, 특히 요추는 남성에 비해 여성이 현저히 감소하였다[10]. 이처럼 폐경기 이후 여성의 골다공증과 골감소증이 큰 문제로 대두되고 있다.

최근 골다공증과 치주질환의 관련성 연구들이 보고되고 있다. 골다공증과 치주질환 모두 골 흡수성 질환이므로 골다공증이 치주질환 진행의 위험 요인이 될 수 있다는 가설이다. 폐경 여성을 대상으로 한 연구에서 정상군에 비해 골다공증 군에서 임상 부착 소실(Clinical attachment loss, CAL)과 치조골 소실(Alveolar bone loss, ABL)이 더 높게 관찰되었고[11], 대만 국민건강보험 데이터를 이용한 연구에서도 중증 치주염 환자는 치주염이 없는 환자에 비해 골다공증 위험이 2.08배 높았다고 보고하였다[12]. Lee[13]의 연구에서도 폐경 여성에서 골다공증 그룹이 정상그룹에 비해 치주질환 이환율이 높다고 하였는데, 특히 폐경 초기인 4년 이내 폐경 전환기에 치주질환의 발생 위험이 높다고 하였다. 그러나 골다공증의 전단계로 볼 수 있는 골감소증까지 포함한 연구는 많지 않은 실정이다. 골감소증을 포함한 연구에는 Jang과 Kim[14]의 지역사회치주지수와 골다공증 관련성 연구로 대퇴골 경부에서 골감소증인 경우 지역사회치주지수가 2.05배 높아 골량이 감소함에 따라 치주질환의 발생 위험이 높아진다고 보고하였다. 그러나 이는 19세 이상 성인 전체를 대상으로 진행한 연구이다.

이에 본 연구는 한국의 폐경 후 여성을 대상으로 골감소증과 골다공증으로 분류하여 치주질환과의 관련성을 규명하고 폐경 후 여성의 치주질환 예방을 위한 정책 수립 시 기초자료로 활용되고자 한다.

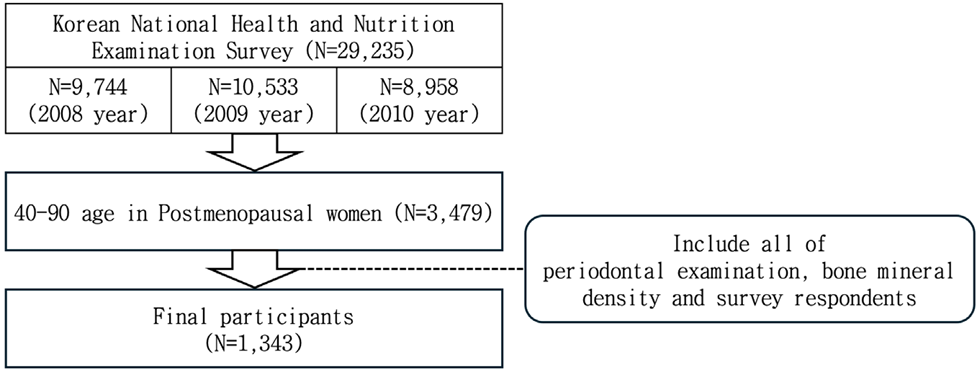

본 연구는 2008-2010년 질병관리본부에서 시행한 국민건강영양조사 원시자료를 이용하였다. 자료는 전수조사가 아닌 표본조사로 복합표본설계를 반영하여 분석하였으며, 가중치를 사용하여 자료를 분석하였다. 3개년도 조사의 전체 참여자는 29,235명이었고, 이 중 40세 이상 90세 이하의 폐경 여성을 대상으로 골밀도검사, 치주 검사, 건강설문조사(교육수준, 가구소득, 음주, 흡연, 신체활동, 하루 칫솔질 횟수, 구강관리용품사용, 1년 이내 구강검진) 문항에 모두 응답한 1,343명을 대상으로 하였다<Fig. 1>.

본 연구는 한양여자대학교 기관생명윤리위원회(IRB)의 심의 면제(AN01-202208-HR-007-01)를 받은 후 연구가 수행되었다.

Fig. 1. Flow of study

치주질환은 지역사회치주지수를 이용하였다. 지역사회치주지수는 훈련된 치과의사가 치주 탐침을 이용하여 구강 내 6분악 중 검사표준치아 상악 우측 제1·2대구치, 상악 우측 중절치, 상악 좌측 제1·2대구치, 하악 좌측 제1·2대구치, 하악 좌측 중절치, 하악 우측 제1·2 대구치의 치주조직상태를 평가하였다. 치주질환 유병유무는 지역사회치주지수(CPITN) 0-4점까지의 분포를 0-2점을 건전치주, 3-4점을 치주질환으로 재분류하여 사용하였다[13].

골다공증은 이중에너지 방사선 흡수법(DEXA)을 이용하였고, 측정부위는 대퇴골 전체, 대퇴골 경부, 요추에서 측정하였다. 골다공증 유병여부는 대퇴골 전체, 대퇴골 경부, 요추의 T-score 기준으로 생성된 변수를 사용하였다. T-score는 아시아(일본) 기준 최대 골밀도 자료를 이용하여 산출하였다. 골다공증 기준은 세계보건기구의 진단기준에 따라 T-score≥-1.0은 ‘정상’, -2.5<T-score<-1.0 은 ‘골감소증’, T-score≤-2.5는 ‘골다공증’으로 구분하였다[1].

나이는 40-49세, 50-59세, 60세이상으로 분류하였고, 교육수준은 초등학교 졸업 이하, 중학교 졸업, 고등학교 졸업, 대학 졸업이상으로 구분하였으며, 가구 소득은 상, 중상, 중하, 하로 나누어 분석하였다. 건강행위 변수는 음주 유무(예, 아니오), 현재 흡연 유무(예, 아니오), 중등도 이상 신체활동(예, 아니오)으로 하였고, 구강건강행위는 하루 칫솔질 횟수(3회 미만, 3회 이상), 구강관리용품 사용 유무(예, 아니오), 1년 이내 구강검진 유무(예, 아니오)로 정의하였다[15].

본 연구는 2008-2010년 국민건강영양조사 원시자료를 이용하여 IBM SPSS Statistics (ver 22.0; SPSS Inc., IL, Chicago, USA)으로 분석하였다. 연구대상자의 일반적 특성, 건강행위와 구강건강행위에 따른 치주질환, 연구대상자의 일반적 특성, 건강 행위와 구강건강행위에 따른 골밀도와 골다공증에 따른 치주질환은 복합표본 교차분석을 하였고, 골감소증, 골다공증과 치주질환의 관련성은 복합표본 로지스틱 회귀분석을 하였다. 유의수준은 0.05로 설정하였다.

연구대상자의 일반적 특성, 건강행위와 구강건강행위에 따른 치주질환 차이에 대한 결과는 <Table 1>과 같다. 연령, 교육수준, 가족 수입, 음주, 중등도 이상의 신체활동, 하루 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용 유무와 1년 이내에 구강검진 유무에 따라 치주질환에 차이가 있었다(p<0.001).

Table 1. Periodontal disease according to general characteristics, heathy behavior, and oral care behavior (N=1,343)

table

*by complex samples chi-square test

Values were presented as unweighted number and weighted %.

연구대상자의 일반적 특성, 건강행위와 구강건강행위에 따른 골밀도 차이는 <Table 2>와 같다. 연령, 교육수준, 가족수입, 음주유무, 하루 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용유무 따라 골밀도에 차이가 있었다(p<0.001).

Table 2. Bone mineral density (BMD) according to general characteristics, heathy behavior, and oral care behavior (N=1,343)

Unit: Mean±SD

table

*by complex samples chi-square test

Values were presented as unweighted number and weighted %.

골밀도에 따른 치주질환 차이에 대한 결과는 <Table 3>과 같다. 골밀도에 따른 치주질환 차이는 대퇴골 전체와 요추에서 유의한 차이가 있었다(p<0.001). 대퇴골 전체의 골밀도를 기준으로 구분하였을 때는 치주질환이 정상인 그룹에 포함되는 대상자가 가장 높았고, 골감소증 그룹, 골다공증 그룹 순으로 낮았다. 요추 골밀도를 기준으로 구분하였을 때는 골감소증 그룹에 포함되는 대상자가 가장 높았고 그 다음은 정상인 그룹, 가장 낮은 것은 골다공증 그룹이었다.

Table 3. Periodontal disease according to bone mineral density group (N=1,343)

table

*by complex samples chi-square test

Values were presented as unweighted number and weighted %.

BMD: bone mineral density

<Table 4>는 골감소증, 골다공증과 치주질환의 관련성을 나타낸다. 연령, 교육수준, 가구소득, 음주유무, 중등도 이상의 신체활동, 하루 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용 유무, 1년 내 구강검진 유무를 보정변수로 하여 분석한 결과 대퇴골 전체에서 정상 그룹에 비해 골감소증 그룹인 경우 치주질환자 교차비가 1.16배 높은 것으로 나타났다. 요추에서는 정상 그룹에 비해 골다공증 그룹에서 치주질환자 교차비가 1.18로 유의한 차이를 보였다.

Table 4. Association between os teoporosis, osteopenia, and periodontal disease

table

*p<0.05, Values are estimated odds ratio (95% confidence interval).

The data were analysed by complex sample multivariate logistics regression.

BMD: bone mineral density

1)Age, education, house income, alcohol experience, more than moderate intensity physical activity, frequency of daily teeth brushing times a day, use of oral care product, oral examination within 1 year

골감소증은 골이 리모델링 하는 과정에서 불규칙적으로 골 질량이 감소하기 시작하는 골격계 장애로 골의 형성속도보다 흡수속도가 빠르게 되어 골이 약해지는 것이다[2]. 골감소증을 치료하지 않으면 추후 골다공증과 골절로 이어질 수 있는 가능성이 높아진다. 이는 특히 폐경기 이후 여성에게 영향을 미치는데 위험요인은 나이, 성별, 호르몬 수치에 따라 달라진다[16]. 골다공증은 골밀도가 감소하고 골 미세구조가 감소하는 것이 특징으로 골이 약해져서 골절 위험이 증가한다[2].

치주질환의 가장 흔한 형태인 치은염은 세균성 플라그의 축적에 대한 가역적 염증 반응이며 플라그 제거시 자연스럽게 좋아질 수 있다. 그러나 치주염은 더 깊은 치주주직과 치조골의 만성염증을 나타내며 점진적으로 플라그의 축적과 함께 치석이 형성되어 치조골의 돌이킬 수 없는 파괴로 치아 상실로 이어질 수 있다. 골다공증, 골감소증과 치주염은 염증관련 골격계 질환으로 골다공증은 치주염의 위험 조절 요인으로 간주될 수 있지만[17], 치주염이 전신 골밀도에 영향을 미친다는 증거는 아직까지는 불충분하다.

골다공증은 섬유와 치밀골이 전신적으로 얇아짐을 의미하기 때문에 골다공증 환자에서 치아를 둘러싸고 있는 치조골이 치주염 관련 골 손실에 더 취약하다고 하였다[18,19]. Penoni 등[11]도 치주염의 진단을 내릴 수 있는 치조골 소실이 골밀도가 낮은 그룹에서 정상 골밀도 그룹에 비해 더 많이 나타난다고 하였다. 이에 본 연구에서도 폐경 후의 여성에서 골감소증과 골다공증이 치주질환과 연관이 있음을 밝혀내었다. 특히 골밀도에 따른 치주질환 차이에서는 대퇴골 전체와 요추에서 통계적으로 유의한 차이를 보였는데, 요추에서 치주질환의 유병율이 골감소증 높았고 골다공증 순으로 나타났다. 이는 치주질환의 지표인 치조골 밀도는 요추 및 고관절 골밀도와 상관이 있다고 한 연구와도 일치한다[20]. 치조골의 파괴는 치아상실로 이어질 수 있기 때문에 치아상실과 전신 골밀도 사이에는 연관성이 있다고 볼 수 있다. 따라서 이러한 결과는 골밀도가 낮아지는 골감소증 일때부터 구강건강관리 교육이 이루어져야 한다는 점에서 임상적으로 의의가 있다.

본 연구에서 골감소증, 골다공증과 치주질환과의 관련성을 대상자의 일반적 특성, 건강행위, 구강건강행위를 보정한후 OR을 분석한 결과 대퇴골 전체에서는 골감소증 그룹이 정상인 그룹보다, 요추에서는 골다공증 그룹이 정상인 그룹 보다 유의한 차이를 보였다. 이러한 결과는 전신 골 손실은 골감소증이 있는 폐경 후 여성의 치조골 손실과 밀접한 관계가 있는 것으로 나타났으며, 이는 치주 파괴의 위험 지표가 될 수 있다[21]. 폐경기는 여성의 에스트로겐 생산 감소와 관련이 있어 골 흡수를 증가시킨다[22]. 또한 칼슘 흡수가 감소되고 칼슘 배설이 증가하여 칼슘 요구량이 증가하게 되는데 이 과정은 사망률과 이환율에 상당한 영향을 미치는 것으로 알려져 있다[23]. 또한 폐경은 골 흡수 증가와 관련이 있으므로 치주질환 및 치아 상실을 포함하여 골 손실과 관련된 다른 질병과정에 영향을 받을 수 있다. 51-78세의 폐경 후 여성 70명을 대상으로 한 연구에서도 골격계 전신 골밀도를 DXA로 평가하였는데, 치주염 환자의 정확한 치주사정을 위한 임상가의 임상적 부착수준(CAL)과 치조골 소실에서 중등도의 치주질환을 보였다[21]. Kim 등[24]의 연구에서도 치주질환이 심할수록 골밀도 지수가 낮게 나타나 전신적인 골대사 이상과 관련될 수 있다 하였고, 폐경 후 치주조직 파괴가 심히 진행된 환자에서 골대사 이상의 진단이 요구될 수 있다고 보고하였다. 19세 이상 성인을 대상으로 한 Jang과 Kim[14]의 연구에서는 대퇴골 경부에서 정상그룹에 비해 골감소증 그룹에서 치주질환이 2.05배 높다고 하였다. 이는 본 연구와 다른 결과를 보여주는데 대상자의 연령과 성별에 따른 골밀도 차이에서 오는 결과로 해석된다. 2008-2011년도 국민건강영양조사 보고에 따르면 전체 성인의 경우 대퇴골, 대퇴골 경부, 요추 중 대퇴골 경부의 골밀도가 가장 낮았으며, 50세 이상 성인의 부위별로 살펴보면, 골다공증은 요추가 17.8%(여자 29.6%, 남자 5.9%)로 가장 높았고, 대퇴부 경부 13.1%(여자 22.9%, 남자 3.1%), 대퇴골 3.0%(여자 5.2%, 남자 0.8%) 순이었고, 골감소증은 대퇴부 경부가 45.4%(여자 54.2%, 남자 36.5%)로 가장 높았고, 요추 41.0%(여자 46.3%, 남자 36.0%), 대퇴골 24.1%(여자 34.1%, 남자 13.9%) 순으로 보고되었다[25]. 따라서 골밀도를 연령과 성별에 따라 분류한 추가적 연구가 필요하다고 사료된다.

이상의 연구결과를 종합해 보았을 때 폐경 후 여성들의 골감소증과 골다공증은 치주질환과 관련성이 있음을 알 수 있었다. 치아상실까지 야기시키는 치주질환 감소를 위해서는 골감소증 단계에 있는 대상자부터 구강건강관리를 위한 프로그램이 개발되어져 교육이 이루어진다면 폐경기 이후에도 삶의 질 향상을 높일 수 있을 것으로 사료된다. 또한 골감소증과 골다공증은 예방과 관리가 필요한 질병으로 골밀도를 높일 수 있는 방안과 조기진단을 할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

이 연구 결과를 해석하는데 있어 몇 가지 제한점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 단면연구로 인과관계에 대한 해석에 한계가 있을 수 있다. 둘째, 본 연구는 2011년도 이후 최근까지 골밀도를 부위별로 측정한 자료가 없었기 때문에 2008-2010년까지 골밀도를 측정한 자료를 사용하였다. 그러나 국내 대표성 있는 표본조사와 정확성 있는 골밀도 지표를 활용한 연구로 의미가 있다. 셋째, 치주질환을 여러 가지 치주관련 지표를 사용하지 못하고 지역사회치주지수로만 평가하였다. 치아의 치주조직 부착 소실 상태를 전부 조사한 것이 아니기 때문에 확대 해석해서는 안 될 것이다. 그럼에도 불구하고 지역사회치주지수로 치주질환을 평가한 논문[13,14]들이 발표되고 있다. 추후 다양한 치주관련 지표를 이용한 연구들이 필요할 것으로 사료된다.

본 연구는 질병관리청이 주관하는 국민건강영양조사 2008-2010년도 원시자료를 이용하여 혼란변수를 보정 후 폐경 여성의 골감소증, 골다공증과 치주질환의 관련성을 살펴보았으며 다음과 같은 결과를 보였다.

1. 연구대상자의 일반적 특성, 건강행위와 구강건강행위에 따른 치주질환 차이에는 치주질환이 있는 경우 연령, 교육수준, 가족 수입, 음주, 중등도 이상의 신체활동, 하루 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용 유무, 1년 이내에 구강검진에 따라 차이가 있었다.

2. 연구대상자의 일반적 특성, 건강행위와 구강건강행위에 따른 골밀도 차이에서는 연령, 교육수준, 가족수입, 음주유무, 하루 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용유무 따라 골밀도에 차이가 있었다.

3. 골밀도에 따른 치주질환 차이에서는 대퇴골 전체와 요추에서 유의한 차이를 보였다. 연령, 교육수준, 가구소득, 음주유무, 중등도 이상의 신체활동, 하루 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용 유무, 1년 내 구강검진 유무를 보정변수로 하여 분석한 결과 대퇴골 전체에서 정상 그룹에 비해 골감소증 그룹인 경우 치주질환자 교차비가 1.16배 높았고, 요추에서는 정상 그룹에 비해 골다공증 그룹에서 치주질환자 교차비가 1.18배 높게 나타났다.

본 연구 결과에 따르면 폐경 여성을 대상으로 골감소증, 골다공증과 치주질환과 관련성이 있는 것으로 확인되었다. 구강보건사업을 계획할 때 골감소증 단계부터 구강건강관리의 중요성, 생활습관의 개선과 구강보건교육을 할 필요성이 있다.

The author fully participated in the work performed and documented truthfully.

The author declared no conflicts of interest.

None.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Daejeon Health University (IRB No.1041490-20231215-HR-003).

Data can be obtained from the corresponding author.

None.

1. World Health Organization. WHO scientific group on the assessment of osteoporosis at primary health care level: summary meeting report. Brussels: World Health Organization; 2004: 5-7.

2. NIHCDP. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. JAMA 2001;285(6):785-95. https://doi.org/10.1001/jama.285.6.785

3. National Health Insurance Corporation. 2023 Health Insurance Medical Data [Internet]. National Health Insurance Corporation; 2023[cited 2025 May 30]. Available from: https://www.nhis.or.kr/nhis/together/wbhaea01600m01.do?mode=view&articleNo=10832014&article.offset= 0&articleLimit=10.

4. Kwon SH, Lee JS. Effect of nutrient intake and dietary diversity score on osteoporosis of middle-aged adults and elderly based on 2015–2017 Korean National Health and Nutrition Examination Survey data. J Nutr Health 2020;53(2):155-74. https://doi.org/10.4163/jnh.2020.53.2.155

5. Kim YH, Jee HM. Incidence rates of osteopenia based on the appendicular muscle mass in the elderly Korean males. Exerc Sci 2016;25(3):18996. https://doi.org/10.15857/ksep.2016.25.3.189

6. Kim KS, Lee YJ, You MA. Risk factors of osteopenia among Korean middle-aged women. J Korean Acad Soc Home Care Nurs 2013;20(2):13340.

7. Jeon EY, Kim SY. Influencing factors on osteopenia and osteoporosis in Korean aged 50 years and above. Korean J Rehabil Nurs 2016;19(2):148-55. https://doi.org/10.7587/kjrehn.2016.148

8. Wright NC, Looker AC, Saag KG, Curtis JR, Delzell ES, Randall S, et al. The recent prevalence of osteoporosis and low bone mass in the united states based on bone mineral density at the femoral neck or lumbar spine. J Bone Miner Res 2014;29(11):2520-6. https://doi.org/10.1002/ jbmr.2269

9. Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos Int 2014;25(10):2359-81. https://doi.org/10.1007/s00198-014-2794-2

10. Ministry of Health and Welfare. Korea Health Statistics 2010: Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES V-1). Seoul: Ministry of Health and Welfare, 2010: 68-70.

11. Penoni DC, Fidalgo TK, Torres SR, Varela VM, Masterson D, Leão AT, et al. Bone density and clinical periodontal attachment in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. J Dent Res 2017;96(3):261-9. https://doi.org/10.1177/0022034516682017

12. Mau LP, Kuan YC, Tsai YC, Lin JJ, Huynh-Ba G, Weng PW, et al. Patients with chronic periodontitis present increased risk for osteoporosis: a population-based cohort study in Taiwan. J Periodontal Res 2017;52(5):922-9. https://doi.org/10.1111/jre.12464

13. Lee YH. Association between osteoporosis and periodontal disease among menopausal women: the 2013-2015 Korea National Health and Nutrition Examination survey. PLoS One 2022;17(3):e0265631. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265631

14. Jang YJ, Kim NS. Community periodontal index and osteoporosis relevance. J Korean Soc Dent Hyg 2012;12(5):945-53.

15. Park KH, Lee MR. The relationship between dental caries and obesity in Korean adult: the 6th Korea National Health and Nutrition Examination Survey (6th KNHANES, 2013-2015). J Korean Soc Dent Hyg 2020;20(5):593-602. https://doi.org/10.13065/jksdh.20200054

16. Christodoulou C, Cooper C. What is osteoporosis? Postgrad Med J 2003;79(929):133-8. https://doi.org/10.1136/pmj.79.929.133

17. Reddy MS, Morgan SL. Decreased bone mineral density and periodontal management. Periodontol 2000 2013;61(1):195-218. https:// doi.org/10.1111/j.1600-0757.2011.00400.x

18. Hassani-Nejad A, Ahlqwist M, Hakeberg M, Jonasson G. Mandibular trabecular bone as fracture indicator in 80-year-old men and women. Eur J Oral Sci 2013;121(6):525-31. https://doi.org/10.1111/eos.12087

19. Jonasson G, Sundh V, Hakeberg M, Hassani-Nejad A, Lissner L, Ahlqwist M. Mandibular bone changes in 24 years and skeletal fracture prediction. Clin Oral Investig 2013;17(2):565-72. https://doi.org/10.1007/s00784-012-0745-x

20. Lindh C, Obrant K, Petersson A. Maxillary bone mineral density and its relationship to the bone mineral density of the lumbar spine and hip. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;98(1):102-9. https://doi.org/10.1016/s1079-2104(03)00460-8

21. Tezal M, Wactawski-Wende J, Grossi SG, Ho AW, Dunford R, Genco RJ. The relationship between bone mineral density and periodontitis in postmenopausal women. J Periodontol 2000;71(9):1492-8. https://doi.org/ https://doi.org/10.1902/jop.2000.71.9.1492

22. Recker R, Lappe J, Davies KM, Heaney R. Bone remodeling increases substantially in the years after menopause and remains increased in older osteoporosis patients. J Bone Miner Res 2004;19(10):1628-33. https://doi.org/10.1359/JBMR.040710

23. Nordin BEC, WIshart JM, Clifton PM, McArthur R, Scopacasa F, Need AG, et al. A longitudinal study of bone-related biochemical changes at the menopause. Clin Endocrinol 2004;61(1):123-30. https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2004.02066.x

24. Kim KM, Kim YJ, Chung HJ. Osteoporotic condition in postmenopausal women with periodontitis. J Periodontal Implant Sci 2002;32(1):22534. https://doi.org/10.5051/jkape.2002.32.1.225

25. Kim YA. Osteoporosis or low bone mass in adults aged 50 years old and above in republic of Korea, 2008-2011. Public Health Wkly Rep 2014;7(42):939-42.