1Department of Dental Hygiene, Dong-eui University

2Department of Dental Hygiene, Taegu Science University

Correspondence to Jung-Hwa Lee, Dental Hygiene, Dong-eui University, 176, Eomgwang-ro, Busanjin-gu, Busan-si, 47347, Korea. Tel: +82-10-5275-0292, E-mail: yamako93@naver.com

Volume 25, Number 4, Pages 335-42, August 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(4):335-42. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.4.6

Received on April 11, 2025, Revised on August 08, 2025, Accepted on August 10, 2025, Published on August 30, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0).

Objectives: In the present study, we aimed to evaluate the effectiveness and necessity of oral function programs using three-dimensional and tongue muscle-strengthening exercises for the elderly in public health centers. We also sought to provide basic data for developing community-based programs to promote oral health among the elderly population. Methods: The program was conducted once a week for eight weeks and included stereoscopic and tongue muscle exercises. Oral function was assessed before and after the program, using both subjective and objective tools. Of the 22 participants, 14 were included in the final analysis after excluding 8 insincere participants. Results: The oral condition was objectively evaluated before and after the program. Oral moisture levels were found to have increased significantly from 21.76 to 24.59 after eight weeks (p<0.01). Conclusions: Our findings show that stereoscopic and tongue muscle-strengthening exercises positively impact oral function in the elderly. Continued implementation of these exercises can enhance oral health and the overall health of the elderly.

Elderly, Oral function, Oral health education, Oral status

2024년 우리나라 65세 이상 인구 비율은 19.2%, 2025년에는 20.6%, 2040년에는 34.4%, 2065년에는 42.5%로 세계 1위 수준으로 높아질 것으로 전망되어 세계 어느 나라보다 우리나라는 급속도로 초고령 사회로 진입하고 있다[1,2]. 이러한 인구 고령화 현상이 심각해짐에 따라 고령화로 인한 사회 문제는 사회 및 경제적 삶의 전 영역에 많은 영향을 끼치고 있으며, 이로 인하여 다양한 변화를 초래할 수 있으므로 우리 사회에서 해결해야 하는 과제로 대두되고 있다[3]. 그러나 우리나라는 고령화가 다른 나라에 비해 빠르게 증가하고 있어서 노인 건강 의료분야의 문제점 대비에 대한 노력은 아직 부족한 실정이다[4,5].

노인에게 있어 전신 건강은 노인의 삶의 질에 있어 긍정적 요인이라고 할 수 있으며[6], 전신건강을 유지하는데 있어 구강건강은 매우 중요한 요소로 전신건강과 더불어 삶의 질 향상을 위해 필수적인 요소 중 하나라고 할 수 있다[7].

구강은 저작을 통해 신체에 영양을 공급하는 기관으로[8], 사회생활을 영위하기 위해 섭취, 연하, 발음의 기능을 하고 있으며, 이를 위해서 구강병 예방과 구강기능 향상이 동반되어야 한다[9]. 그러나 구강건강은 여러 국가정책사업에서 배제되는 경우가 많으며, 여전히 전신건강과는 무관하게 인지하고 노인 구강보건사업에 관한 부분은 소홀한 상태이다[10]. 노인 인구 중 80%가 만성 퇴행성 질환을 가지며, 신체적 노쇠 뿐만 아니라 구강 근기능 또한 퇴행하며 구강 노쇠에도 영향을 미친다[11].

노인의 구강 노쇠는 구강 근기능 저하로 인해 구강 건조증, 구취, 구강점막 작열감, 궤양 등과 관련하여 구강건강과 관련된 삶의 질을 저하시키는 원인으로 작용하며, 저작을 지지하는 저작근과 연하작용에 혀 근력, 구순근력 등 구강 주위 근력이 저하되며 저작, 연하, 발음의 기능적 문제를 야기한다[12]. 또한 구강 근기능 저하는 저작이 어려워 영양 불균형의 원인이 되며 음식물의 오연, 흡인성 폐렴 등 전신건강에 크게 영향을 미치므로[13] 노인의 구강 근기능 유지 및 증진의 중요성이 시사된다[14].

구강기능에 대한 중요성이 부각되면서 노인과 구강기능 향상을 위한 운동에 관해 다양한 연구들이 진행되고 있으며, 선행연구에 따르면 Yang 등[15]은 구강기능향상운동 프로그램이 노인의 타액분비량과 구강기능, 삶의 질에 긍정적인 영향을 미친다고 보고하였고, Kim과 Lee[16]는 입체조를 병행한 혀 근력운동이 노인의 구강기능 개선에 효과가 있는 것을 확인하였다. 또한 Kim 등[17]은 장기요양시설 노인을 대상, Jeon 등[18]은 65세 이상 노인을 대상으로 입체조 프로그램을 실시하여 구강기능이 향상됨을 보고하여 입체조 프로그램에 대한 근거를 뒷받침하였으며, Lee 등[19]은 노인을 대상으로 한 구강기능 관련 프로그램이 구강기능향상에 영향을 미친다고 보고하고 있다. 이처럼 선행연구[15-19]에서는 입체조와 구강 근기능 강화운동을 시행한 후 구강 근기능 개선효과를 보고하고 있으나, 입체조와 혀 근력운동을 통한 구강기능 개선에 효과가 있다는 것을 뒷받침하기에는 관련 연구가 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 보건소에 방문한 만 65세 이상 노인 중 지시에 대한 인지장애와 의사소통 능력의 문제가 없는 자를 대상으로 입체조 및 혀 근력운동 프로그램을 통해 구강기능 관련 프로그램 효과 및 필요성을 확인하여 노인의 구강건강 증진을 위해 지역사회에서 실천 및 활성화를 위한 프로그램 마련에 기초자료를 제시하고자 한다.

본 연구는 연구에 참여한 대상자에게 프로그램 진행 전 연구목적 및 방법에 대해 충분한 설명과 함께 허락과 협조를 구한 후 진행하였고 설문과 구강 기능의 측정은 1주차, 8주차에 실시하였으며, 연구대상의 윤리적 고려를 위해 동의대학교 기관생명윤리위원회에서 심의를 받았다(IRB: DIRB-202404-HR-R-15).

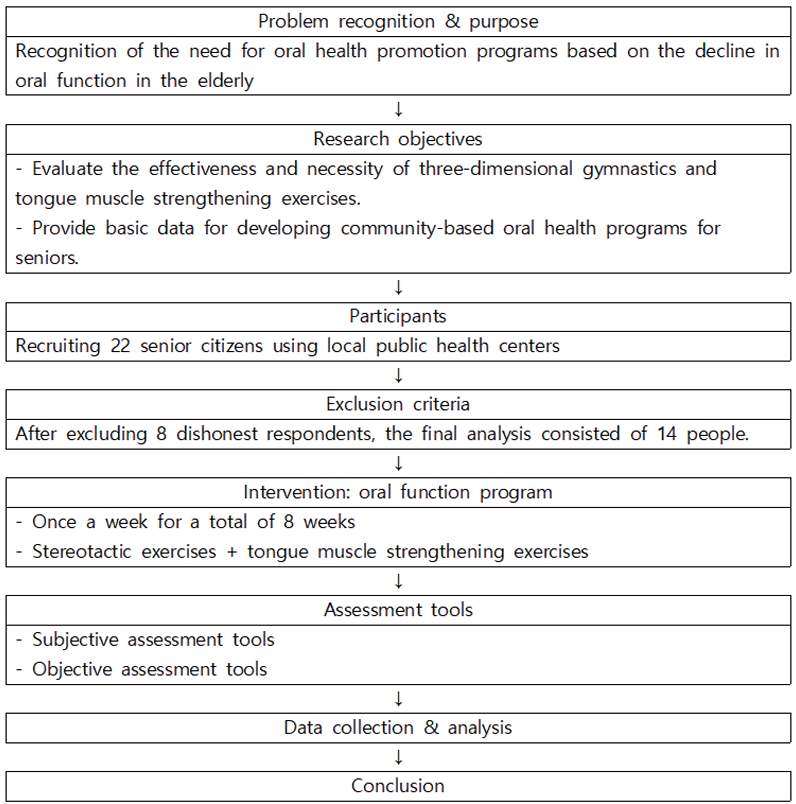

G*power 3.1.9.7 program을 이용하여 t-검정 유의수준 0.05, 검정력(1-β) 0.80, 효과크기 0.8로 하였을 때 최소 표본 수 12명으로 탈락율 10%를 고려하여 프로그램에 참여한 총 22명을 대상으로 실시하였으며, 출석률이 미비한 불성실한 참여자 8명을 제외한 총 14명을 최종 분석에 사용하였다. 입체조 및 혀 근력운동이 적용되기 때문에 지시에 대한 인지장애와 의사소통 능력의 문제가 없는 자를 제외하고 선정하였으며, 본 연구에 자발적으로 참여를 희망하고 연구동의서에 동의한 자를 대상자로 선정하였다<Fig. 1>.

2024년 4월 11일부터 2024년 6월 13일까지 경남 Y시 보건지소에서 8주 동안 대면으로 시행하였고 오후 1시 30분부터 3시 30분까지 2시간씩 시행하였다. 프로그램은 8주 동안 주 1회 운영하였으며 입체조 및 혀 근력운동을 병행하였으며, 매주 프로그램 시작과 마무리에 칫솔질 및 구강관리용품 사용법, 가철성 보철물 위생관리 등의 구강보건교육을 시행하였다. 프로그램 전 · 후 평가는 주관적, 객관적인 도구를 사용하여 평가하였다. 본 연구에서 사용된 설문 문항은 총 28문항으로 일반적 특성 6문항, 구강건강관련 특성 5문항, 구강건조증 6문항, 연하(삼킴) 장애 11문항으로 구성하였다. 일반적 특성은 성별, 나이, 최종 학력, 흡연 여부, 진단받은 전신질환, 전신질환으로 인한 약 복용 여부를 조사하였다. 구강건강관련 특성은 잔존치아 수, 틀니 장착 여부, 하루 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용 여부, 최근 1년 이내 구강검진 여부를 조사하였다. 객관적 구강상태 및 기능 평가에 대한 조사는 유두변연부착치은염지수(PMA index), 구륜근력, 연하력, 구강점막 수분력, 설압 측정 항목으로 구성하였으며, 프로그램 시작 전과 종료 후에 실시하여 이를 객관적 구강 기능의 개선여부를 판단하는 자료로 활용하였다.

Fig. 1. Research flowchart

유두변연부착치은염지수는 상, 하악 6전치의 근심부 순측 치은을 1단위로 10개 단위를 측정하여 염증이 있을 시 1점을 부여하였고, 구륜근력은 일본 오럴 아카데미사에서 만든 리트레메터(Litre Meter)를 사용하여 측정하였으며[20], 연하력은 반복타액연하테스트(Repetitive Saliva Swallowing Test, RSST)는 30초간 대상자의 갑상연골을 촉지하여 연하운동의 반복이 몇 번 가능한지를 측정하는 테스트로 실시하였다[17]. 구강점막 수분력은 구강습윤도 측정장비 Mucus® (Live Co., Saitama, Japan)를 사용하여 측정하였고[21], 설압은 설압 측정기(Orarize® TPM-02, JMS Co.,Ltd. Hiroshima, Japan)를 사용하여 측정하였다[22].

입체조는 심호흡, 목운동, 어깨운동은 호흡조절과 목 근육 및 어깨 근육의 스트레칭을 위한 것으로 구강의 개폐와 혀 스트레칭 운동을 통해 저작근과 설근의 근력을 향상시키며, 구강 개폐와 볼, 목 스트레칭 운동은 저작근, 협근, 광경근, 구륜근의 근력을 향상시키며, 혀 근력운동은 설근의 향상과 타액선을 자극시킨다. 입을 벌리고 다무는 운동은 저작근의 근력을 향상시키고 볼 체조는 구륜근의 근력을 향상시키며 구강발성운동인 ‘파’, ‘타’, ‘카’, ‘라’는 발음운동을 통해 혀, 구순, 연구개 등의 기능향상으로 발음의 정확성과 섭식 및 연하기능을 향상시킨다[23].

본 연구의 수집된 자료는 IBM SPSS Statistics (ver. 21.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA)을 사용하여 분석하였다.

대상자의 일반적 특성과 구강건강관련 특성은 빈도분석과 기술통계를 실시하였고 구강건조, 삼킴장애, PMA index, 구륜근력, 연하력, 수분력, 설압의 사전조사 점수를 이용하여 Shapiro-Wilk 정규성 검정을 실시한 결과 구강건조(p=0.610), 연하력(p=0.157), 구강점막 수분력(p=0.156), 설압(p=0.209) 변수가 정규분포를 따르는 것으로 나타나 모수 검정을 실시하였고, 삼킴(p=0.024). PMA index (p=0.006), 구륜근력(p=0.003) 변수가 정규분포를 따르지 않는 것으로 나타나 비모수 검정을 실시하였다. 구강건조, 연하력, 구강점막 수분력, 설압의 변화는 t-test 를 실시하였고, 삼킴, PMA index, 구륜근력은 Mann-Whiney U test 를 실시하였다. 구강보건교육 전 · 후 구강상태 및 기능 변화는 paired t-test를 실시하였다. 통계적 검정의 유의수준은 0.05로 설정하였다.

대상자의 일반적 특성을 조사한 결과, 성별은 남성 26.7%, 여성 66.7%으로 나타났고, 나이는 평균 78.79세로 나타났으며, 최종 학력은 무학 14.3%, 초졸 42.9%, 중졸 7.1%, 고졸 이상 35.7%으로 나타났다. 흡연여부는 ‘흡연’ 7.1%, ‘비흡연’ 92.9%으로 나타났고, 전신질환 개수는 평균 0.12개로 나타났으며, 전신질환 약 복용여부는 ‘있음’ 57.1%, ‘없음’ 42.9%으로 나타났다<Table 1>.

Table 1. General characteristics

table

대상자의 구강건강관련 특성을 조사한 결과, 잔존치아 수의 평균은 22.5개로 나타났고, 틀니장착여부는 ‘예’ 35.7%, ‘아니오’ 64.3%으로 나타났으며, 하루 칫솔질 횟수는 ‘0회’ 0%, ‘1회’ 21.4%, ‘2회’ 42.9%, ‘3회 이상’ 35.7%으로 나타났다. 구강관리용품 사용여부는 ‘사용함’ 50.0%, ‘사용하지 않음’ 50.0%으로 나타났고 가장 많이 사용하는 구강관리용품으로는 ‘치간칫솔’로 나타났다. 최근 1년 이내 구강검진 여부는 ‘예’ 42.9%, ‘아니오’ 57.1%으로 나타났다<Table 2>.

Table 2. Subject’s oral health-related characteristics

table

구강보건교육 전 · 후 구강 내 기능 및 상태 변화를 조사한 결과, 구강건조증은 ‘전’ 1.91점, ‘후’ 2.03점으로 나타났고, 연하(삼킴)장애는 ‘전’ 1.61점, ‘후’ 1.72점으로 나타났으며 통계적으로 유의하지 않았다. PMA index는 ‘전’ 7.57점, ‘후’ 0.93점으로 통계적으로 유의하였고(t=2.924, p=0.012), 구륜근력은 ‘전’ 0.75점, ‘후’ 1.34점으로 통계적으로 유의하였다(t=-4.257, p=0.001). 연하력은 ‘전’ 4.00점, ‘후’ 5.79점으로 통계적으로 유의하였고(t=-4.372, p=0.001), 구강점막 수분력은 ‘전’ 21.76점, ‘후’ 24.59점으로 통계적으로 유의하였다(t=-3.113, p=0.008). 설압은 ‘전’ 29.34점, ‘후’ 30.81점으로 통계적으로 유의하지 않았다< Table 3>.

Table 3. Learning flow according to general characteristics

Unit: Mean±SD

table

*by paired t-test, †by Mann-Whitney U test

인구 고령화로 인해 노인의 삶의 질에 대한 문제와 관심이 증가하고 있으며, 노년기의 행복한 삶을 위해 구강건강은 중요한 요인 중 하나다[7]. 노년기의 구강기능 저하는 삼킴장애, 영양부족, 폐렴 등 건강상태에 영향을 미치므로 노인의 구강기능 유지와 향상에 대한 노력이 필요하다[9]. 이에 본 연구는 입체조 및 혀 근력운동을 통해 구강건강 및 구강기능 향상 및 개선 효과를 확인하고자 실시하였다.

구강 내 기능 및 상태 변화를 조사한 결과 구강건조증은 유의한 차이가 없는 것으로 나타났으며 이는 Jeon 등[18]의 연구에서 75세 이상 군의 구강건조 불편감 개선에 대한 효과가 없는 것으로 나타나 본 연구와 부분적으로 일치하였다. 이러한 결과는 프로그램 시행기간에 따라 상이하게 나타날 수 있으므로 구강운동 프로그램을 3개월간 실시한 Jang과 Hwang[9]의 연구에서 실험군의 타액분비량이 사전 0.057 mL에서 사후 0.075 mL로 증가한 것으로 보고하여 구강건조증의 개선 효과를 보기 위해서는 기간을 3개월로 적용하여 운영할 필요가 있을 것으로 사료된다.

연하(삼킴)장애는 유의한 차이가 없는 것으로 나타나 Lee 등[24]의 연구와는 상이하였으며, 본 연구와 동일한 도구를 사용하여 연하(삼킴)장애를 확인하였으나 연구 대상자가 복지센터를 이용한 65세 이상 노인(평균 연령 85세)로 본 연구대상인 65세 이상 노인(평균 연령 79세)과 차이가 있었다. 이는 연령대가 높은 노년층의 경우, 인지 기능의 저하를 수반하므로 인지기능이 낮을수록 구강 및 인후두의 움직임이 어려워 연하(삼킴)장애 위험이 증가하며, 해부학적 구조 변화와 다양한 약물을 동시에 복용하므로 연하 기능을 저하 시킬 수 있다[24]. 이처럼 연하(삼킴)장애와 관련된 위험 인자들이 많이 발생하므로 대상자의 환경을 고려하여 추후 연구를 통해 면밀한 분석이 필요한 것으로 사료된다.

구강보건교육 후, 유두변연부착치은연지수(PMA index)는 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. Choi 등[25]의 연구에서는 가상현실 기반 구강근력 강화훈련을 실시 후, 치은염지수(Löe & Silness index)가 1.11점(p<0.01)로 감소하였다고 보고하였다. Choi 등[25]은 가상현실을 통해 시공간의 제약 없이 아바타의 목소리와 움직임을 관찰하고 모방하여 반복적인 구강 근력 강화훈련을 진행하였고 본 연구에서는 대면으로 연구 대상자에게 직접적이며 다양한 감각을 활용해 입체조 및 혀 근력운동을 진행하여 중재 방법에 차이가 있는 것으로 보이나 결과는 유두변연부착치은연지수(PMA index)가 감소하는 결과를 가져왔다. 이에 가상현실이나 현실에서 진행한 입체조 및 혀 근력운동은 구강 내 침샘을 자극하여 타액이 분비되어 항균과 완충 작용을 함으로써 치은에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 생각된다. 구륜근력은 유의한 차이가 있는 것으로 나타나 Jeong[26]의 연구에서도 구강건강증진 프로그램을 시행하여 구륜근력이 향상되었으며, Kim 등[17]의 연구 또한 입체조 운동을 통해 실험군에서의 구륜근이 증가한 것으로 나타나 본 연구결과를 지지하였다. Kim[14]의 연구에서 구순근력은 성인층, 중년층, 노년층 순서로 연령에 따라 감소한다고 보고하여 연령과 구강근력은 중요한 연관성이 있음을 확인 할 수 있었다. 이에 노화가 시작되기 전 입체조 및 혀 근력운동을 시행한다면 구륜근력 감소를 예방할 수 있을 것으로 사료된다. 연하력에서도 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. Kim 등[17]의 연구에서 입체조 운동을 실시한 후, 실험군의 연하력 개선을 확인하였고, Kim과 Lee[16]의 연구에서도 입체조와 혀 근력운동 그룹에서 연하력 개선 효과가 있는 것으로 나타나 본 연구결과와 일치하였다. 노인의 연하력 저하는 흡인성 폐렴의 위험성이 높아지며, 이는 노년층에서의 사망 주요 원인 중 하나이므로 각별히 주의해야 한다. 이에 본 연구에서 진행한 입체조 및 혀 근력운동을 꾸준히 시행한다면 저하된 연하력 개선에 도움이 될 것으로 생각한다.

또한 연하과정 중 구강단계에서 식괴 형성을 위해 설압을 필요로 하는데 설압이 저하되면 식괴를 인두로 이동하는 것이 어려워지므로 설압 또한 노인에 구강 기능에 있어 중요한 요소 중 하나이다. 본 연구 결과 설압은 유의한 차이가 없는 것으로 나타나 Kim과 Lee[16], Yeon 등[27]의 연구결과와 상이한 결과를 나타냈다. 이는 여러 선행연구[16,27]에서 혀 근력 트레이닝 도구인 Peco-Panda®를 이용하여 1 set에 15번씩 하루에 3회 총 45회를 진행한 결과로 본 연구에서 진행한 입체조 및 혀 근력운동과는 상이한 방법으로 진행하여 설압이 유의하게 증가한 것으로 보여지며, 설압 측정에 있어 대상자의 식욕저하, 낮은 골격근량지수 및 인지상태 또한 설압감소를 예측하는 요인이므로[28] 이를 고려하여 추후 연구에서는 혀 근력 향상을 위한 도구 사용과 연구 대상자의 성별에 따른 설압을 고려하여 강도와 빈도를 고려한 연구가 필요한 것으로 사료된다. 수분량은 유의한 차이가 있는 것으로 나타났으며, Kim 등[17]의 연구결과와 일치하였고, Kim과 Kwang[29]의 연구에서 구강근육마사지를 실시한 후, 타액분비량이 증가된 결과를 보고하였고, 방문구강건강중재 프로그램을 통해 구강점막수분량이 증가한 Yeon 등[27]의 연구 결과와 유사하다. 이에 다수의 선행연구[15,17,28]에서 입체조는 타액유출량을 증가시켜 수분량 개선에 효과적임을 확인하였다.

본 연구는 연구 대상자가 경남 Y시 보건지소를 방문한 노인을 대상으로 진행되었고 표본 수가 적어 일반화하기에는 한계점이 있으며, 향후 프로그램 효과의 일반화 검증을 위해 표본수를 증가시킨 후속 연구가 필요하며, 노인의 개인 사정(입원, 여행 등)으로 인해 참여율이 낮아져 지속적인 동기유발을 위한 방법과 연구가 필요할 것으로 사료된다. 또한 자발적 수행이 가능한 노인을 대상으로 진행하였기에 추후 연구에서는 거동이 불편한 시설 및 재가 노인 등 연구대상자 확대를 통해 프로그램을 적용하여 구강 상태 및 기능 향상 효과에 대한 후속 연구가 필요할 것으로 사료된다.

본 연구는 노인을 대상으로 구강보건교육을 통해 구강건강 및 구강기능 향상 개선에 미치는 효과에 대해 확인하였으며, 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 구강보건교육 전과 후 구강건조증, 연하(삼킴)장애, 설압에서는 통계적으로 유의한 차이는 없었다.

2. 구강보건교육 전과 후 유두변연부착치은연지수(PMA index)는 완화하였고(p<0.01), 구륜근력(p=0.001), 연하력(p=0.001), 구강점막 수분력(p<0.01)은 증진하는 것으로 나타나 통계적으로 유의한 차이가 있었다.

이상의 결과로 본 연구는 입체조 및 혀 근력운동이 65세 이상 노인의 구강기능 향상에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 확인하였으며, 초고령화사회를 앞둔 지금 노인의 구강 건강증진과 삶의 질의 향상을 위해 구강기능 향상 프로그램을 보편화를 위한 기초자료로 활용되고자 한다.

Conceptualization: JH Lee; Data collection: JH Lee, HJ Jeong, JA Nam, BM Jang; Formal analysis: HJ Jeong; Review & editing: BM Jang, JA Nam

The authors declared no conflicts of interest.

None.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Dong-eui University (IRB No. DIRB-202404-HR-R-15).

Data can be obtained from the corresponding author.

None.