Department of Dental Hygiene, Baekseok University

Correspondence to Seon-Ju Sim, Department of Dental Hygiene, Baekseok University, 1 Baekseokdaehak-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31065, Korea. Tel: +82-41-550-2311, Fax: +82-41-550-2829, E-mail: vision1991@bu.ac.kr

Volume 24, Number 6, Pages 669-77, December 2024.

J Korean Soc Dent Hyg 2024;24(6):669-77. https://doi.org/10.13065/jksdh.20240615

Received on September 09, 2024 , Revised on October 11, 2024, Accepted on October 24, 2024, Published on December 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: Sustainable management and social responsibility should be emphasized. This study investigated awareness of and attitudes toward ESG (Environmental, Social, Governance) management among dental hygiene students. Methods: Written consent was obtained from 114 volunteers who expressed their willingness to participate in the study. The survey items comprised 14 questions related to ESG. The awareness of and attitudes toward ESG management were analyzed by frequency and percentage, and the correlation between the awareness of and attitudes toward ESG was analyzed using Pearson’s correlation analysis. Results: The awareness rate of ESG management was 10.5%, and the main paths of ESG awareness were school classes (25.4%) and newspapers and news (21.1%). Correlations between the implementation of environmental, social, and governance factors were significant (p<0.05). Eight-six percent of students were willing to consider ESG issues when purchasing products, and 80.7% responded positively to their willingness to consider ESG issues when applying for a job. Conclusions: This study analyzed the awareness of and attitudes toward ESG and confirmed the need for ESG management education for dental hygiene students. In the future, we plan to use this as a basis for developing curricular and extracurricular programs to improve the awareness of and positive attitudes toward ESG management among dental hygiene students.

Environment, ESG, Governance, Social, Social responsibility

ESG 경영은 환경(Environment), 사회(Social), 그리고 지배구조(Governance)의 약자로, 기업이 환경, 사회, 지배구조 측면에서 책임을 다하고 지속 가능한 경영을 추구하는 것을 의미한다[1]. 최근 기후변화, 환경오염, 자원 고갈 등의 문제로 인해 환경 보호와 지속 가능성에 관한 관심이 높아지고 있다. ESG 경영은 사회적 책임(Social Responsibility, SR), 지속 가능 경영(Sustainability Management, SM), 사회책임투자(Socially Responsible Investment, SRI), 지속 가능투자(Sustainable Investment, SI), 책임투자(Responsible Investment, RI), 그리고 임팩트 투자(Impact Investment)와도 연관되어 있다[2].

ESG 경영은 사회적 핵심 가치로 대두되어 대학 교육에서도 중요시되고 있다[3]. 선행 연구에서 대학생을 대상으로 ESG 인지도를 조사한 결과[3,4], Jeon과 Han[3]의 연구에서는 40%, 자유기업원에서 실시한 연구[4]에서는 24% 대학생들이 ESG 용어를 인지하고 있었다. 반면에 ESG 경영과 유사한 의미인 기업의 윤리경영 및 지속가능경영에 대한 인지도는 74%로 나타나 실제 ESG 경영에 대한 실제적 속성에 대한 인지는 높은 편이나 ESG 단어 자체에 대한 인지가 낮다고 볼 수 있다[3]. 다변화되는 환경 가운데 미래의 리더인 대학생들에게 환경문제 및 사회문제에 대한 해결 능력이 중요시되고 있다. 따라서 교과 또는 비교과 프로그램을 통해 ESG 경영에 대한 교육은 환경 및 사회구조를 이해함으로써 원활한 사회생활의 중요한 요인으로 작용할 수 있다[3].

치과의료 영역에서도 일부 치과 병의원에서 ESG 경영을 선포하면서 ESG 경영의 중요성이 강조되고 있다[5]. 따라서 치과의료에서의 ESG 경영을 실천하기 위한 다양한 방법 및 치과의료 종사자들을 대상으로 ESG 경영에 대한 교육이 필요하다. 치과의료는 다양한 소모품과 자원을 사용하는 과정에서 환경에 영향을 주지만[6] 아직 치과의료 종사자들에게 ESG 경영에 대한 인지도는 낮은 편이다[7].

치위생 전공 학생들 역시 대학 실습 내에서도 ESG 개념에 따른 교육이 진행되어야 하지만 아직 개념 정립이나 관련된 연구가 부족한 실정이다. 치위생 전공 학생들에게 ESG 경영은 전공 실습 또는 치과 병의원에서의 환경, 사회, 지배구조에 대한 이해를 토대로 환경오염과 전염병과 같은 위협으로부터 환경을 보호하고, 사회적 책임을 다하는 원리에 대해 가르치는 중요한 개념으로 정립될 필요가 있다. 이러한 ESG 경영은 치과 병의원의 사회적 책임과 환경적 지속 가능성을 강화하며 환자들의 병의원 만족도와 직원들의 만족도를 높일 수 있는 요소로 작용할 수 있으나 관련된 연구가 부족하다.

이에 본 연구는 치위생 전공 학생들의 ESG 경영에 대한 태도를 분석한 후 대학생들의 ESG 경영에 대한 긍정적 태도 형성을 위한 ESG 경영교육의 방향성을 제시하는데 기초자료로 활용하고자 하였다.

본 연구는 연구 대상자에게 사전에 충분한 설명을 한 후 자발적인 참여 의사를 밝힌 대상자에 관해 연구 참여 동의를 서면으로 받았다. 연구대상은 C시에 위치한 B대학교의 치위생학 전공 학생 114명을 대상으로 하였다. 연구 대상자는 G*power 3.1 프로그램에서 이변량 상관분석을 기준으로 효과 크기 0.35, 유의수준 0.05, 그리고 검정력 95%로 계산한 결과 100명으로 계산되었으며 탈락률 15%를 고려하여 115명을 대상으로 설문을 진행하였으나 일부 설문 항목에 응답하지 않은 1명을 제외하고 114명을 대상으로 분석을 진행하였다. 연구대상자는 3-4학년이 64명(56.1%)이었고 1-2학년이 50명(43.9%)이었으며 여성이 110명(96.5%)이었다. 연구대상자의 설문 기간은 2024년 4월 15일부터 2024년 4월 20일까지 진행하였으며 백석대학교 기관생명윤리위원회의 연구심의 후에 연구 승인을 받았다(BUIRB-202403-HR-004).

연구 대상자의 ESG 인식은 자유기업원[4]에서 고안한 ESG에 대한 대학생 인식조사 내용을 근거로 Ahn 등[8]이 수정·보완한 설문도구를 사용하였다. Ahn 등[8]의 설문도구는 경영학 박사 1인, 간호관리학 간호학 교수 1인, 지역사회 간호학 교수 1인의 총 3인으로 구성된 전문가 집단이 타당도 검증을 진행하여 CVI (Content Validity Index)는 1.00이었다. ESG에 관한 인지도에 관한 문항 3문항(ESG 관련 용어 인지 여부, ESG 관련 용어 인지 경로, ESG 경영에 대한 인지도)과 ESG 경영에 대한 태도 11문항(국내 기업의 ESG 수행도 평가 1문항, ESG 요인별 수행도 평가 및 개선점 6문항, ESG 등급 및 이슈에 대한 태도 4문항)으로 구성되었다. 본 연구에서 도구 신뢰도 Cronbach’s α는 0.830이었다.

ESG 경영에 대한 인식도 및 태도를 빈도와 백분율로 분석하였으며 ESG 인지도와 ESG에 대한 태도와의 상관성을 피어슨 상관분석을 이용하였다. 통계학적 유의수준은 5%로 설정하였으며 자료 분석을 위해 IBM SPSS (ver. 23.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA) Program을 이용하여 분석하였다.

ESG 관련 용어에 대해 대학생들의 인지 여부를 복수 응답으로 평가한 결과 사회적 책임, 지속가능경영이 각각 21.9%와 23.7%의 응답률을 보였다. 그다음으로는 ESG(11.4%), SRI(2.6%) 순으로 나타났다. 모름에 응답한 비율은 57.0%이었다<Table 1>.

Table 1. Level of awareness of ESG-related terms

| Terms | N* | % |

|---|---|---|

| Social responsibility | 25 | 21.9 |

| Sustainability management | 27 | 23.7 |

| ESG (Environmental, social, governance) | 13 | 11.4 |

| SRI (Socially responsible investing) | 3 | 2.6 |

| SI (Sustainable investing) | 3 | 2.6 |

| RI (Responsible investing) | 2 | 1.8 |

| Impact investment | 1 | 0.9 |

| I don’t know | 65 | 57.0 |

*multiple responses

ESG 관련 용어를 접하게 된 경로를 물어본 결과 학교수업이라는 응답이 25.4%로 가장 많았고, 이어 신문/뉴스 기사(21.1%), TV 방송 프로그램(7.0%), SNS 챌린지 캠페인(7.0%), 기업 보도자료 및 홍보영상(3.5%), 투자 관련 보고서 및 영상(3.5%), 그리고 기업 CSR (Corporate Social Responsibility) 관련 대외활동(0.9%)순으로 나타났다. 모른다는 응답은 53.5%이었다<Table 2>.

Table 2. Cognitive path of ESG-related terms

Unit: Mean±SD

| Cognitive path | N* | % |

|---|---|---|

| School class | 29 | 25.4 |

| Newspaper/news article | 24 | 21.1 |

| Corporate press release and promotional video | 4 | 3.5 |

| TV broadcast program | 8 | 7.0 |

| External activities related to corporate CSR (Corporate social responsibility) | 1 | 0.9 |

| SNS challenge | 8 | 7.0 |

| Investment-related reports and videos | 4 | 3.5 |

| etc. | 2 | 1.8 |

| I don’t know | 61 | 53.5 |

*multiple responses

ESG (Environmental, Social, Governance) 경영 및 투자에 대해 인지 여부를 물어본 결과, 모른다는 57.9%로 가장 많았고 들어본 적은 있으나 잘 모른다는 응답이 25.4%이었으며 어느 정도 알고 있다가 10.5%이었다.

해외 기업들과 비교해 국내 기업들의 ESG 책임 이행 수준을 어떻게 평가하는지 조사한 결과 보통이라는 응답이 58.8%로 가장 높았고 부족함(23.7%), 우수함(10.5%) 순이었다<Table 3>.

Table 3. ESG management awareness

| Awareness | ESG management awareness | Confidence in Korean company of ESG management | ||

|---|---|---|---|---|

| N | % | N | % | |

| Very high | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 |

| High | 12 | 10.5 | 12 | 10.5 |

| Medium | 29 | 25.4 | 67 | 58.8 |

| Low | 66 | 57.9 | 27 | 23.7 |

| Very low | 7 | 6.1 | 7 | 6.1 |

국내 기업들의 ESG 환경 부문의 책임 이행 수준 못한다는 부정응답이 57.0%이었다<Table 4>. 한편, 개선이 필요한 세부 항목으로는 ‘사업장 환경오염 물질 저감’이라는 응답이 48.2%로 가장 많았고 이어 친환경 제품 개발(26.3%), 기후변화 영향 감소(15.8%) 순으로 나타났다<Fig. 1>.

국내 기업들의 ESG 사회 부문의 책임 이행 수준을 어떻게 평가하는지 조사한 결과, 잘한다는 긍정 응답이 45.7%이었다<Table 4>. 한편, 개선이 필요한 세부 항목으로는 산업안전(40.4%), 제품/서비스의 안전성(28.1%), 인적자원 관리(18.4%) 순으로 나타났다<Fig. 2>.

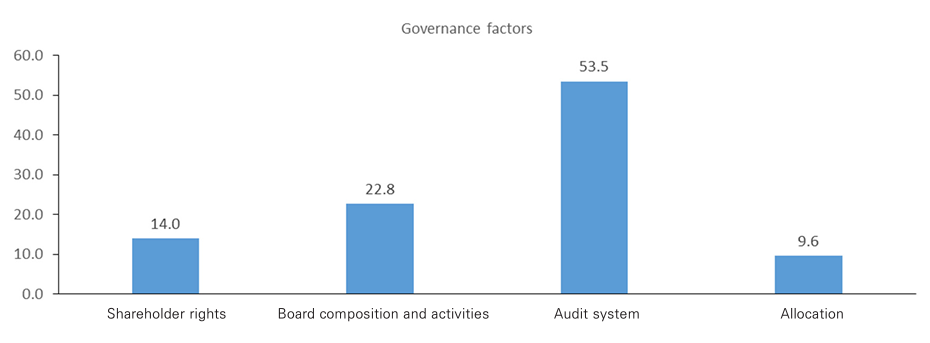

국내 기업들의 ESG 지배구조 부문의 책임 이행 수준을 어떻게 평가하는지 조사한 결과 잘한다는 긍정 응답이 50.0%이었다<Table 4>. 개선이 필요한 세부 항목으로는 감사제도라는 응답이 53.5%로 가장 많았고, 이어 이사회 구성과 활동(22.8%), 주주 권리(14.0%) 순으로 나타났다<Fig. 3>.

Table 4. Implementation evaluation of environmental factors, social factors, and governance factors of domestic companies

| Evaluation | Environmental factors | Social factors | Governance factors | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| N | % | N | % | N | % | |

| Very good | 1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 1 | 0.9 |

| Good | 48 | 42.1 | 50 | 43.9 | 56 | 49.1 |

| Bad | 57 | 50.0 | 58 | 50.9 | 53 | 46.5 |

| Very bad | 8 | 7.0 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |

Fig. 1. ESG environmental factors requiring improvement (%)

Fig. 2. ESG social factors requiring improvement (%)

Fig. 3. ESG governance factors requiring improvement (%)

상품 구매 시 ESG 관련 이슈를 고려하여 구매하겠다는 응답자는 86.0%이었다. 만약 ESG 등급이 우수한 기업의 상품이 환경비용 등의 이유로 그렇지 않은 기업의 상품보다 비싸다면 구매하겠다는 응답자는 43.9%이었다. ESG 등급이 우수한 기업에 주식 투자 대상으로 고려하겠다는 응답자는 83.3%이었으며 기업에 지원시 ESG 경영과 관련되 이슈를 고려할 의향이 있다는 응답자는 80.7%이었다<Table 5>.

Table 5. Attitude toward ESG management

| Attitude | Consideration of ESG issues when buying a product | Priority given to ESG ratings when buying a product | Consideration of ESG ratings when investing in shares | Consideration of ESG issues when applying for a job | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | % | N | % | N | % | N | % | |

| Yes | 98 | 86.0 | 50 | 43.9 | 95 | 83.3 | 92 | 80.7 |

| No | 16 | 14.0 | 64 | 56.1 | 19 | 16.7 | 22 | 19.3 |

ESG 경영 인지도는 국내 기업의 ESG 환경요인 평가(r=0.249), 국내 기업의 ESG 수행에 대한 평가(r=0.303), 상품 구매 시 ESG 등급 우선평가(0.193), 그리고 입사 지원 시 ESG 등급 평가(0.226)와 정적 상관성을 보였다(p<0.05). 국내 기업의 ESG 환경요인 평가는 사회 요인 평가(r=0.511)와 지배구조 요인 평가(r=0.534), 그리고 국내 기업의 ESG 수행도 평가(r=0.428)와 정적 상관성을 보였다(p<0.05). 상품 구매 시 ESG 이슈 평가는 상품 구매 시 ESG 등급 우선평가(r=0.357), 그리고 주식 투자 시 ESG 등급평가(r=0.497)와 입사 지원 시 ESG 등급 평가(r=0.442)와 정적 상관성을 보였다(p<0.05)<Table 6>.

Table 6. Correlation between ESG management awareness and attitudes

| Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. ESG management investment awareness | 1.000 | ||||||||

| 2. Implementation evaluation of environmental factors of domestic companies | 0.249** | 1.000 | |||||||

| 3. Implementation evaluation of social factors of domestic companies | 0.123 | 0.511** | 1.000 | ||||||

| 4. Implementation evaluation of governance factors of domestic companies | 0.173 | 0.534* | 0.645** | 1.000 | |||||

| 5. Confidence in ESG management of domestic companies | 0.303** | 0.428** | 0.567** | 0.558** | 1.000 | ||||

| 6. Consideration of ESG issues when purchasing a product | 0.111 | 0.036 | 0.001 | 0.069 | 0.066 | 1.000 | |||

| 7. Priority given to ESG ratings when purchasing products | 0.193* | -0.012 | -0.087 | -0.021 | 0.043 | 0.357** | 1.000 | ||

| 8. Consideration of ESG ratings when investing in stocks | 0.140 | -0.038 | 0.013 | 0.041 | 0.037 | 0.497** | 0.348** | 1.000 | |

| 9. Consideration of ESG issues when applying for a job | 0.226* | 0.004 | -0.051 | 0.093 | 0.042 | 0.442** | 0.387** | 0.616** | 1.000 |

*p<0.05, **p<0.01, by Pearson’s correlation coefficient

본 연구는 일개 치위생 전공 학생들을 대상으로 ESG 경영에 대한 인지도 및 태도를 분석한 결과, ESG 경영에 대해 10.5% 학생들만 인지하고 있었으며, ESG 경영 인지도가 높을수록 국내 기업의 ESG 환경 항목 이행 수준을 우수하게 평가하였으며 ESG 경영에 대한 국내 기업의 ESG 수행에 대한 자신감이 높았고 ESG 등급을 우선으로 고려하여 물품을 구매하겠다고 응답하였다.

ESG 경영 인지율은 어느 정도 알고 있다로 응답한 학생은 10.5%로 나타나 타 전공 대학생들을 대상으로 ESG 인지도를 조사한 연구 결과보다 낮았다[3]. 이러한 결과는 치위생 전공 학생들에서 ESG 경영에 대한 소개 및 ESG 관련 학습이 부족한 것으로 생각된다. ESG와 연관된 용어에 대한 인지율에 대해서도 사회적 책임(21.9%), 지속가능경영(23.7%), ESG(11.4%) 순으로 나타났다. 이러한 결과는 타전공 대학생들에게서는 사회적 책임과 지속가능경영에 대한 인지율이 70.2%와 68.8%로 높게 나타난 것과 비교할 때[4] 치위생 전공 학생들에게서는 ESG 경영과 연관된 용어에도 많이 노출되지 않은 것으로 생각된다. 이러한 결과는 치위생 전공 학생들을 대상으로 ESG 경영에 대한 교육이 필요함을 시사한다. ESG 관련 인식 경로를 조사한 결과 학교 수업(25.4%)이 가장 높게 나타났으며 신문과 기사(21.1%)가 그다음 순이었다. 학교가 ESG 교육의 주요 경로로 선택되었다는 것은 대학수업이 ESG에 대한 인식을 높이고, 학생들에게 지속 가능성과 책임 있는 경영에 대한 교육을 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다. 이는 대학이 ESG 교육의 중요한 역할을 담당하고 있으며, 학생들이 ESG에 대한 지식과 역량을 갖추기 위해 대학 교육을 중요하게 여긴다는 것을 의미한다. 선행 연구에서 ESG 교육을 하는 대학들은 교양 교과에서 운영하고 있으며 학교 경영 차원에서 ESG를 선포하거나 공모전 등을 운영하기도 하였으나[3] 아직 치위생 교육에서는 거의 활성화되지 못한 실정이다. 따라서 치위생 전공 학생들을 대상으로 전공실습 내 ESG 관련 콘텐츠를 강화하거나 ESG 교육 프로그램을 개설하여 실제 산업현장에서 ESG 경영을 실천할 수 있는 인재를 양성하는 것이 중요하다고 생각한다.

해외 기업 대비 국내 기업들의 ESG 책임 수행에 대해서는 보통이다는 응답은 58.8%로 가장 많았으며 부족하다는 부정적인 의견(29.8%)이 그다음 순이었다. 본 연구에서 ESG 인지율이 낮은 학생들은 관련 정보에 접근하는 기회가 적거나 ESG 관련 교육을 충분히 받지 않았을 가능성이 크다. 이러한 정보의 부족은 학생들이 기업의 ESG 활동에 대해 명확한 판단을 내리기 어렵게 만들어 결과적으로 국내 기업의 ESG 수행도에 대해 ‘보통이다’라는 평가로 이어질 수 있다고 생각한다. Hofstede[9]의 연구에 따르면, 사람들은 판단을 내리는 순간 불확실성을 줄이기 위해 중립적인 태도를 보이는 경향이 있다고 보고하였다. 이러한 결과를 통해 ESG에 대한 정보가 충분히 제공되지 않을 때, 소비자들은 일반적으로 중립적인 입장을 보이는 경향이 있음을 확인하였다. 이러한 결과는 ESG 경영에 대한 교육의 중요성을 강조할 수 있겠다.

국내 기업의 ESG 책임 경영 이행 수준을 환경, 사회, 그리고 지배구조로 나누어 비교한 결과 부정적 응답과 긍정적 응답이 거의 비슷한 수준이었다. 이 요인들의 상호 간 상관성은 통계적으로 유의하였다(p<0.05). 환경 측면으로 책임 있는 기업 행동은 사회적 책임과 밀접하다고 볼 수 있다. Lee와 Saen[10]은 기업의 환경 관리가 사회적 결과에 긍정적 영향을 미친다고 강조하였다. 환경적 성과와 지배구조 요인 간의 관계는 ESG 경영에서 중요한 역할을 하는데 건전한 지배구조는 기업이 환경적 책임을 다하도록 독려할 수 있다. Clarkson 등[11]은 강력한 지배구조 구조를 가진 기업들은 환경 관련 정보를 더 투명하게 공개하는 경향이 있으며, 이는 투자자와 이해관계자들이 기업의 환경적 리스크를 더 잘 이해할 수 있다고 보고하였다. 결과적으로, 이는 기업의 환경적 성과를 개선하는데 기여할 수 있다. 본 연구에서 환경요인 요소 중 개선이 필요한 부분으로는 사업장 환경 오염물질 저감(48.2%), 친환경 제품 개발(26.3%) 순이었으며 사회 요인에서도 산업안전(40.4%), 제품/서비스의 안전성(28.1%), 인적자원 관리(18.4%) 순이었으며 지배구조 요인에서는 감사제도(53.5%), 이사회 구성과 활동(22.8%) 순으로서 자유기업원의 결과[4]와 비슷하였다. 이러한 결과는 치위생 전공 학생들도 ESG 용어에 대한 인지는 낮았지만, 용어의 실제적인 의미와 연관된 ESG 경영에 대한 태도는 타 전공 대학생들이 국내 기업을 바라보는 태도와 비슷하였기 때문이라고 생각한다. 이러한 결과는 치위생 전공 학생들에 대한 ESG 경영교육 방향은 기존의 개념을 구조화하여 용어를 재정립하는 방향으로 진행되면 효율적일 것으로 사료된다.

본 연구에서 가격이 높음에도 불구하고 상품 구매 시 ESG 등급을 고려하여 구매하겠다는 응답률은 43.9%로 타 연구에서 87%로 조사된 것에 비하여 낮은 편이다[4]. 이러한 결과는 본 연구에 참여한 치위생 전공 학생들이 전반적으로 ESG 경영에 대한 인지도가 낮아서 ESG 경영에 대한 태도도 다소 소극적으로 평가되었다고 사료된다. Lee와 Shin[12]의 연구에 의하면 기업의 사회적 책임 활동에 대한 소비자의 인식이 높아질수록 기업의 제품에 대한 구매 의도가 긍정적으로 변할 수 있다는 점을 강조하였다.

ESG 등급을 고려하여 주식에 투자하겠다는 응답률은 83.3%이었다. 이러한 결과는 흥미로운 투자자의 행동을 반영한다고 볼 수 있다. Eccles 등[13]은 기업의 사회적 책임이 강조됨에 따라, ESG 성과가 기업의 명성과 시장성과에 긍정적인 영향을 미친다는 결과를 보고하였다. 이러한 결과는 투자자들이 사회적 책임을 다하는 투자 행동을 유도할 수 있다. 다만 본 연구에서는 ESG 경영에 대한 정확한 이해도가 낮음에도 투자에서는 사회적 책임성이 높은 기업에 투자하겠다는 답변이 흥미롭다. 향후 ESG 등급이 높은 기업에 대한 투자에 대한 응답률이 미치는 요인을 질적 분석 및 다양한 요인을 매개하여 분석하는 것이 필요하다고 사료된다.

ESG 등급을 고려하여 직장을 선택하겠다고 응답한 대상자는 80.7%로 나타났다. 본 연구에 참여한 대학생들의 ESG 인지도가 낮은 것에 비하여 학생들을 ESG 경영에 대한 긍정적인 태도를 잠재적으로 인식하고 있다고 볼 수 있다. Turban와 Greening[14]의 연구에 의하면 기업의 사회적 성과가 높을수록 잠재적인 직원들은 해당 기업을 더 매력적으로 여겼다. 본 연구에서도 ESG에 대한 인지율은 낮았지만, 설문 응답자들은 ESG 등급이 높은 기업들에 취업하고자 하는 의지가 높은 이유는 ESG 등급이 높은 기업은 사회적 책임 등의 수행으로 조직에 대한 신뢰가 증가하였기 때문이라고 생각한다. 이러한 결과는 향후 치과 병의원의 ESG 등급 등이 개발되어 치과 병의원에서 관련된 정보를 공개한다면 치위생 전공 학생들이 취업을 위해 치과 병의원을 선택하는 중요한 요인일 가능성이 있다고 생각한다.

ESG 경영이 세계의 건강과 복지에 어떻게 기여할 수 있는지를 다루고 있는 선행 연구[15]를 살펴보면, 건강의 지속 가능성 측면에서 총체적인 관리는 건강 예방을 강조할 수 있으며 이러한 과정에서 ESG 경영은 안전하고 효율적인 의료 서비스 제공에 중요하다고 강조하였다. 치과의료 역시 ESG 경영이 강조되고는 있으나 아직 국내 치과계에서는 치과의사 67.2%가 ESG 경영에 대해 모른다고 응답하였으며[7], 관련한 연구나 사업도 거의 없는 실정이다. 따라서 향후 치과 행정에 중심 역할을 할 치위생 전공 학생들을 대상으로 ESG 교육을 진행하는 것이 현시점에서 필요하다고 생각한다.

2023년 보건산업진흥원의 국내외 의료기관의 ESG 트랜드 보고서[5]에서 치과 병의원 중에 경북대학교 치과병원과 서울대학교 치과병원에서 수행되는 ESG 활동 등을 조사한 결과를 살펴보면 ESG 경영 선포식을 개최하고 해외 의료봉사단의 실적 등을 보고하였지만 실제적인 핵심성과지표 등을 개발하여 제시하지 못하였다. 따라서 향후 치과 병의원의 ESG 경영 성과지표 및 치위생 교육과 관련된 ESG 성과지표를 개발하여 정량적 및 정성적인 분석이 필요하다고 사료된다.

Subramanian 등[16]은 치과 진료에서 발생하는 생물폐기물 관리와 이로 인한 환경적 영향을 분석한 후 치과의원 내에서 발생한 폐기물 관리의 중요성을 강조하였으며 환경 친화적인 재료 사용과 에너지 효율적 장비 도입을 촉구하였다. 마찬가지로 치위생 실습과정에서도 동일한 원칙으로 적용될 수 있으리라 사료된다. 치위생 교육에서 사회적 책임을 강조하여 지역사회 주민을 대상으로 구강건강증진을 하는 프로젝트 등이 다양하게 진행되었는데[17], 이러한 활동이 대표적인 ESG 경영 중 사회 요인의 한 예시라 볼 수 있다.

본 연구는 B대학교 치위생 전공 학생들을 대상으로 ESG 경영 인지도와 태도를 분석함으로써 ESG 경영인지도 및 ESG 경영에 대한 긍정적 태도 형성을 위해 대학 내 ESG 경영교육의 방향성을 제시하고자 하였으나 몇 가지 제한점이 있다. 첫째, 일개 치위생 전공 학생들을 대상으로 연구를 진행하였으므로 전체 치위생 전공 학생들에게 일반화하기는 어렵다. 둘째, 본 연구의 결과와 타 연구와 비교하는 과정에서 자유기업원의 연구[4]와 단편적으로 비교하기에는 한계가 있다. 다만 대학생들 대상으로 ESG 태도를 연구한 논문이 거의 없는 실정이므로 본 연구에서의 타 연구와의 비교는 필요하지만 한계점이 존재한다. 셋째, ESG 경영인지 및 태도에 대한 정량적인 성취도 평가로 진행하지 못하고 인지도 및 태도를 자기 기입식으로 측정한 점이다. 넷째, 치위생학과 학생들이 미래에 근무할 치과 영역에서의 ESG 관련 요소와 연관 지어 분석하지 못하고 ESG에 대한 일반적인 인지도와 태도만을 분석한 점이다. 그럼에도 불구하고 치위생 전공 학생들을 대상으로 ESG 인지도와 태도를 분석한 첫 번쨰 연구라는 점에서 의의가 있다. 본 연구는 B대학교 치위생 전공 학생들의 ESG 인지도 및 태도를 분석하여 ESG 인지도 향상을 위한 교양교육 과정 및 비교과 프로그램 개발에 향후 중요한 기초자료가 될 것으로 생각된다. 본 연구 결과를 토대로 다음 사항을 제언하고자 한다. 첫째, 타 대학의 치위생 전공 학생들뿐만 아니라 일반 대학생들을 대상으로 ESG 경영에 대한 인지도 및 태도를 분석함으로써 변수 간 영향을 미치는 조절 및 매개효과를 분석하는 것이 필요하다. 둘째, 치위생 분야에서의 ESG 지표를 개발하여 치위생 분야에서의 ESG 등급을 산출하는 것이다. 치위생 전공 학생들에게 조사한 후 치위생 ESG 등급에 미치는 영향을 다각적으로 분석하는 것이다. 셋째, 전공 및 교양 교과 또는 ESG 함양 교육프로그램을 실행 후 ESG 인지도 및 태도의 개선 여부를 분석하고 ESG 경영 인지도 향상을 위한 교육 방향을 제안하는 것도 필요하다.

본 연구는 ESG 인지도와 태도를 분석하기 위해 B대학교 치위생 전공 학생들 114명을 대상으로 ESG 경영 인지도 및 태도를 조사하여 분석한 결과 다음과 같다.

1. ESG 경영에 대한 인지율은 10.5%이었으며 ESG에 대한 인지 경로는 학교 수업(25.4%), 신문과 뉴스(21.1%) 순이었다.

2. ESG 책임 이행에 대한 인식을 환경요인, 사회 요인, 지배구조 요인으로 조사한 결과, 긍정적 평가가 환경요인(43.1%), 사회 요인(45.7%), 그리고 지배구조 요인(50.0%)로 나타났다. 환경요인, 사회 요인, 그리고 지배구조 요인 이행 수준의 서로 간의 상관성은 통계적으로 유의하였다(p<0.05).

3. 상품 구매 시 ESG 관련 이슈를 고려하여 구매할 의향이 있는지 조사한 결과 긍정 응답이 86.0%이었으며, 가격이 높더라도 ESG 등급이 우수한 기업의 상품 구매 의향은 긍정 응답이 43.9%이었다.

4. ESG 등급이 우수한 기업을 주식 투자 대상으로 고려할 의향에 대해서는 긍정 응답이 83.3%이었으며 직장 선택 시 기업의 ESG 이슈를 고려할 의향에 대해 긍정 응답이 80.7%이었다.

본 연구는 ESG 인지도와 태도를 분석한 결과, 치위생 전공 학생들에게 ESG 경영에 대한 교육이 필요함을 확인하였다. 향후 치위생 전공 학생들을 대상으로 ESG 경영 인지율 및 긍정적 태도를 향상하기 위한 교과 및 비교과 프로그램 개발을 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

The author fully participated in the work performed and documented truthfully.

The author declared no conflicts of interest.

This research was supported by Baekseok university research program in 2024.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Baekseok University (IRB No. BUIRB-202403-HR-004).

Data can be obtained from the corresponding author.

None.

1. Galbreath J. ESG in focus: The australian evidence. J Bus Ethics 2013;118(3):529-41. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1607-9

[DOI]

2. Cho DH. ESG global current status and cases studies. HSS 21 2021;12(3):2651-62. https://doi.org/10.22143/HSS21.12.3.184

[DOI]

3. Jeon JH, Han SH. A study on ESG (Environment, Social, Governance) education cases and student perceptions at universities. The Journal of Saramdaum Education 2022;16(4):131-62. https://doi.org/10.18015/edumca.16.4.202211.131

[DOI]

4. Free enterprise center. ESG awareness of university students. Seoul: free enterprise center; 2021: 7-26.

5. Park JY, Kim EK, Lee GY. ESG trends and implications of domestic and foreign medical institutions. Chungju: Korea health industry development institute; 2023: 54-67.

6. Holland C. How to be greener-a guide for dental practices. BDJ Team 2023;10(9):48–50. https://doi.org/10.1038/s41407-023-1986-z

[DOI]

7. Dailydental. The dental world is still unfamiliar with ESG management; 2 out of 3 dentists say, I don’t know [Internet]. Dailydental[cited 2024 Jun 16]. Available from: https://dailydental.co.kr/mobile/article.html?no=127803.

8. Ahn SA, Kong JH, Jung HS. Impact on ESG awareness, social responsibility, and subjective happiness of nursing students. Journal of Korea Society for Wellness 2023;18(4):147-53. https://doi.org/10.21097/ksw.2023.11.18.4.147

[DOI]

9. Hofstede G. Cultural dimensions in management and planning. Asia Pacific Journal of Management 1984;1(2):81-99. https://doi.org/10.1007/ BF01733682

[DOI]

10. Lee KH, Saen RF. Measuring corporate sustainability management: a data envelopment analysis approach. Int J Prod Econ 2012;140(1):21926. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.08.024

[DOI]

11. Clarkson PM, Li Y, Richardson GD, Vasvari FP. Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: an empirical analysis. Accounting, Organizations and Society 2008;33(4-5):303-27. https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.05.003

[DOI]

12. Lee KH, Shin DY. Consumers’ responses to CSR activities: the linkage between increased awareness and purchase intention. Public Relations Review 2010;36(2):193-5. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.10.014

[DOI]

13. Eccles RG, Ioannou I, Serafeim G. The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. Management Science 2014;60(11):2835-57. https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984

[DOI]

14. Turban DB, Greening DW. Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees. Academy of Management Journal 1997;40(3):658-72. https://doi.org/10.5465/257057

[DOI]

15. de Oliveira CJB, Gebreyes WA. One health: connecting environmental, social and corporate governance (ESG) practices for a better world. One Health 2022;15:100435. https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2022.100435

[DOI][PubMed][PMC]

16. Subramanian AK, Thayalan D, Edwards AI, Almalki A, Venugopal A. Biomedical waste management in dental practice and its significant environmental impact: a perspective. Environmental Technology & Innovation 2021;24:101807. https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101807

[DOI]

17. Siripipatthanakul S, Sixl-Daniell K. A review article branding dental clinic through corporate social responsibility (CSR). IJTSRD 2021;5(5):86676.