1Department of Dental Hygiene, Daejeon Health University

2618th Dental company (AS), Dental Health Activity-Korea, USFK Army

3Department of Hygiene, Graduate School Namseoul University

4Department of Dental Hygiene, Namseoul University

Correspondence to Su-Young Lee, Department of Dental Hygiene, Namseoul University, 91 Daehak-ro, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31020, Korea. Tel: +82-10-9110-2560, Fax: +82-41-580-2927, E-mail: batty96@nsu.ac.kr

Volume 24, Number 4, Pages 281-9, August 2024.

J Korean Soc Dent Hyg 2024;24(4):281-9. https://doi.org/10.13065/jksdh.20240402

Received on July 15, 2024 , Revised on July 31, 2024, Accepted on August 05, 2024, Published on August 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: This study aimed to evaluate the effectiveness of the CAMBRA-students application by assessing the changes in dental caries risk factors and management effectiveness in elementary and middle school students. Methods: This study was conducted between July 2023 and May 2024 and included 113 participants (55 experimental and 58 control participants). Participants used the CAMBRA-students application to enter the protective and risk factors. Clinicians recorded the disease indicators and classified the participants into risk groups. Only the experimental group received the tailored dental caries management program, with feedback provided via the applicationat each intervention stage. Results: The pre- and postintervention assessments revealed an increase in the high-risk group and a decrease in the extremehigh-risk group. Conversely, the control group exhibited a decrease in the high-risk group and an increase in the extreme high-risk group. The DMFT index and rateand salivary flow rate increased in both groups. The Simple Hygiene Score and ΔR decreased and increased in the experimental and control groups, respectively, with no statistically significant differences. Conclusions: The CAMBRA-students application effectively prevented dental caries in children and adolescents. The future development of personalized oral care programs tailored to different life stages is recommended.

Adolescent, Dental caries, Mobile applications, Risk factors

청소년기는 아동기에서 성인기로 넘어가는 과도기로, 이 시기에 형성된 구강 건강관리 습관은 성인기의 구강건강과 삶의 질에 장기적으로 영향을 미친다[1,2]. 최근 질병관리청에서 시행한 아동구강건강실태조사에 따르면 만 12세 우식경험영구치지수(DMFT index)는 2018년 1.84개에서 2022년 1.94개로 증가하였고 이는 경제협력개발기구(OECD)의 평균인 1.2개보다 높은 수치로 여전히 개선이 필요한 상황이다[3–5]. 치아 우식 예방을 위해서는 우식을 유발하는 원인 감소에 중점을 두어야 하지만, 현재 대부분의 치과 임상에서는 치아우식증 발생 후에 수복을 통한 보존 치료가 주를 이루고 있으며, 예방 진료는 불소도포와 칫솔질 교육에 치중된 단조로운 방식으로 이루어지고 있다[6].

2002년 John Featherstone을 중심으로 미국에서 처음 개발된 CAMBRA (Caries Management by Risk Assessment)는 치아우식을 예방하고 초기 단계에서 관리하며 환자의 구강건강에 영향을 미치는 다양한 요인을 평가하고 우식 위험 수준에 따른 맞춤형 시스템이다[7]. 이후 CAMBRA 시스템은 임상에서 환자의 우식 위험을 평가하고 체계적인 우식 관리가 가능하도록 우식위험평가(Caries Risk Assessment, CRA) 양식이 업데이트되면서 치과 임상에서 더욱 효과적으로 활용되고 있다[8]. 국내에서는 Yoon과 Choi[9]가 CRA에 근거하여 위험요인 관리를 위한 임상 활용의 사례를 소개하였고, Kim[10]은 국내 실정을 반영하여 한국형 치아우식증 관리 모델인 K-CAMBRA를 제시하였다. Lee 등[11]은 CRA를 활용한 치아우식 고위험군 환자의 증례보고를 통해 CAMBRA 모델의 효과를 설명하였다. 이러한 연구가 CAMBRA 시스템의 정착을 촉진하고 있으며, 국내 적용이 점차 확대되고 있음을 보여준다.

최근에는 IT 기술을 헬스케어에 접목하는 새로운 패러다임이 열리면서 의료 서비스 제공 수단이 다양해짐에 따라 의료 서비스의 편리성과 이동성은 극대화되었다. 헬스케어 서비스를 위한 장치로는 언제 어디서나 사용이 가능한 스마트폰을 가장 선호하는 것으로 나타났다[12]. 스마트폰을 통한 헬스케어 애플리케이션은 모니터링 기능으로 심혈관질환, 당뇨병 등 환자의 의료정보 접근을 용이하게 한다[13]. 최근 구강건강 관리 분야에서는 고령자를 대상으로 모바일 애플리케이션을 통한 구강보건 교육 프로그램이 효과가 있는 것으로 나타났으며[14], 6-12세를 대상으로 모바일 애플리케이션과 연동된 스마트 칫솔을 사용하는 그룹이 전동 칫솔과 수동 칫솔를 사용하는 그룹보다 구강위생 상태가 개선된 것으로 나타났다[15]. 이러한 보고는 구강건강 관리에서 모바일 애플리케이션의 역할이 중요하다는 것을 시사한다. 이와 같이 접근성과 편의성을 갖춘 모바일 애플리케이션에 체계적인 우식관리 시스템인 CAMBRA를 적용한다면 현재까지 국내에서 정착되지 못한 CAMBRA 시스템의 활용도를 높이는데 기여할 수 있으며 사용자와 전문가 간의 양방향 소통을 이루어 보다 효과적인 치아우식 관리가 가능할 것이다. 2017년도에 Kang과 Lee[16]는 영유아의 체계적인 우식관리를 위한 CAMBRA-kids 애플리케이션을 국내에서 처음 개발하였고, Yeo와 Lee[17]는 만 5세 이하 어린이를 대상으로 우식 위험의 변화 및 관리효과를 보고하였다. 정통적인 CAMBRA의 연령은 만 5세 이하와 만 6세 이상-성인으로 구분되어 있으나, 만 6세부터 성인에 적용되는 CRA는 우식발생률이 높은 소아·청소년의 구강 특성을 반영하기에는 제한이 있었다[18]. 이에 치아우식위험이 높은 학령기 아동의 우식관리를 위해 우리나라 청소년의 구강 관리 행동 및 식이 행태를 반영하여 한국형 소아·청소년 맞춤 CRA 양식을 개발하고, 연령군을 ‘만 6세-18세’로 재편성하였다[19]. 이를 바탕으로 우리나라 소아, 청소년 맞춤형 치아우식관리 애플리케이션인 CAMBRA-students가 개발되었다.

이에 본 연구는 CAMBRA-students 애플리케이션을 이용하여 초등학생과 중학생 대상으로 치아우식관리 프로그램을 진행함으로써 우식 위험군의 변화 및 우식 관리효과를 평가하여 CAMBRA-students 애플리케이션의 활용성을 파악하고자 한다.

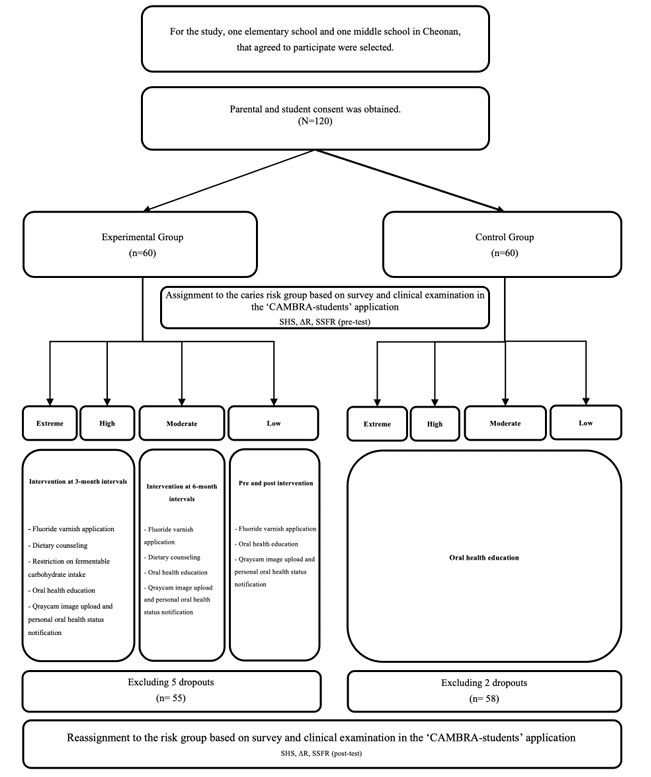

본 연구는 초등학생(만 10-11세)과 중학생(만 13-14세)을 대상으로 CAMBRA-students 모바일 앱을 사용하여 치아우식 관리효과를 관찰하기 위한 실험-대조군 연구(Case-control study)로 준실험설계 방법(Quasi-experimental design)을 이용하였다. 본 연구는 2023년 7월부터 2024년 5월까지 총 11개월간 수행하였으며 남서울대학교 윤리위원회의 승인을 받고 진행하였다(NSU-202304-006).

본 연구는 편의표본추출법으로 지역사회 초등학교와 중학교 보건 교사에게 프로그램을 안내하고, 학교장의 동의와 협조를 얻은 후 연구 참여를 희망하는 학교를 대상 교육기관으로 선정하였다. 선정된 초등학교 1곳과 중학교 1곳의 학부모에게 프로그램 안내문을 발송하고, 연구 목적에 자발적으로 동의한 학생들을 대상자로 선정한 후 각 학급을 기준으로 실험군과 대조군으로 배정하였다.

연구대상자 수는 G*power 3.0 프로그램을 이용하여 산출하였다. 유의수준 0.05, 효과크기 0.7, 검정력 95% 적용하여 산출 결과, 실험군, 대조군 각 55명씩, 총 110명이었으나 중도 탈락률 약 10%를 고려하여 총 120명으로 했다. 중재 기간에 실험군은 5명, 대조군은 2명의 중도 탈락자가 발생하였으며, 최종 연구대상자는 실험군 55명, 대조군 58명으로 총 113명이었다.

연구도구는 Lee와 Lee[18]의 연구에서 전문가 델파이 조사를 통해 최종 도출된 한국형 소아·청소년 우식위험평가 도구를 사용하였으며 총 21개 항목으로 구성되어 있다. 위험요인은 총 9문항이며, 심한 치면세균막 침착(Simple Hygiene Score: SHS, <2.8), 고정성 교정장치 부착(예: 고정성 유지장치, 브라켓 등), 깊은 소와·열구, 타액기능 감소(자극성 타액 분비율 0.5 mL/min 미만), 노출된 치근, 하루 3회 이상 발효성 탄수화물 섭취(예: 탄수화물, 패스트푸드, 과자류 등), 약물복용으로 인한 구강건조증(예: 항히스타민제, 향정신성 의약품, 천식 등), 하루 1회 이하 칫솔질, 치실·치간칫솔 등 구강관리용품 미사용 등으로 구성되어 있다. 보호 요인은 총 7문항은 하루 2회 이상 불소치약 사용, 최근 6개월 이내 불소 바니쉬 도포, 매일 0.05% 불화나트륨 양치 용액 매일 사용(예: 치카치카, 어린이 가그린 등), 0.12% 클로르헥시딘 글루코네이트 구강 항균제 한 달에 일주일간 사용, 당분이 함유되지 않은 유제품 매일 섭취, 정상적인 타액 기능, 제1·2 대구치 치면열구전색 1개 이상 존재 등으로 구성되어 있다. 질병 지표는 총 4문항으로 상아질까지 진행된 병소 또는 새로운 우식 와동, 법랑질에 국한된 새로운 비와동성 병소, 평활면에 새로 생긴 백색 반점/탈회 부위, 최근 1년 이내 치아 수복 경험(신환, 구환) 등이 있다. 이 문항들을 토대로 CAMBRA-students 애플리케이션을 사용하여 설문조사와 임상검사를 통해 소아, 청소년의 우식 위험 수준을 평가하였다.

연구대상자들이 CAMBRA- students 애플리케이션을 다운받아 설문을 진행할 수 있도록 사용에 관한 안내문을 제공하였고, 사전검사(설문조사 및 임상검사)와 실험군에 대한 중재, 사후검사(설문조사 및 임상검사) 순으로 연구를 진행하였으며, 사전·사후검사는 동일한 지표를 이용하여 평가하였다<Fig. 1>.

Fig. 1. Study procedure

연구대상자가 애플리케이션 상에서 보호 요인(불소도포 여부, 불소함유 구강관리용품 사용, 구강 항균제 사용, 무가당 유제품 섭취)과 위험 요인(발효성 탄수화물 섭취, 구강건조증 유발 약물복용 여부, 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용)에 해당하는 부분에 ‘예’ 또는 ‘아니오’로 직접 표시하여 식이 평가 및 구강 행태에 관한 설문조사를 시행하였다.

임상검사는 치과위생사 4인이 진행하였으며, 질병 지표에 해당하는 내용을 기준으로 치과위생사 중 2인은 백색 반점, 치면열구전색 유무, 치면세균막과 법랑질 및 상아질 우식 병소를 Qraycam Pro (AIOBIO, Seoul, Republic of Korea)로 확인하였다. Qraycam Pro는 정량형광기술인 QLF™ Technology가 적용된 검사 장비로 치아파절, 치아우식, 치면세균막의 형광 이미지를 제공하며, 휴대용 기기로 외부 현장에서 사용이 간편하다는 특징이 있다. Qraycam Pro의 저장된 이미지는 전용 분석 프로그램인 QA2 v 1.45 (Inspektor Research SYSTEM bv Amsterdam, The Netherland)를 이용하여 치면세균막의 성숙 정도(ΔR score), 치면세균막 양(SHS)을 평가하였다. 자극성 타액 분비율(Stimulated Salivary Flow Rate, SSFR)을 확인하기 위해 무가향 파라핀 Wax를 이용하여 타액검사를 시행하였으며, 타액분비율은 5분간 수집된 타액을 mL/min으로 기록하였고 0.5 mL/min 미만일 경우 타액분비율이 적은 것으로 판단하였다. 임상검사는 학생들이 아침식사 후 칫솔질을 하지 않은 상태에서 진행하였고, Qraycam Pro를 이용하여 구강검진을 먼저 진행한 후 타액검사를 시행하였으며, 칫솔질을 한 후 불소도포 등의 중재를 하였다.

설문조사가 완료된 후 연구자가 임상검사 결과를 CAMBRA-students 애플리케이션에 입력하게 되면 우식위험군 배정 기준이 알고리즘에 의해 자동으로 4등급(초고·고·중·저위험군)으로 분류되었다[8]. 초고위험군은 질병 지표에 1개 이상 해당하고 위험요인 중 타액기능감소일 경우 배정되었다. 고위험군은 질병 지표에 1개 이상 해당할 경우, 질병 지표와 보호 요인 없이 위험요인만 해당히는 경우, 보호 요인보다 위험 요인이 더 많을 때 배정되었다. 중위험군은 초고·고위험군에 해당되지 않는 것을 전제로 하며, 보호 요인이 더 많아도 노출된 치근이나 수복물이 존재할 경우, 불소치약을 하루 1회 미만 사용할 경우, 보호 요인과 위험 요인의 개수가 동일할 경우에 배정되었다. 저위험군은 초고·고·중 위험군에 해당되지 않는 것을 전제로 하며 보호 요인만 해당하거나 보호 요인 개수가 위험요인보다 더 많을 경우와 위험 요인의 개수가 2개 이하인 것을 전제로 하였다.

연구대상자의 우식 위험군이 결정된 후 실험군과 대조군에게 구강보건교육을 1회 진행하였으며 대조군에게는 이 외 어떠한 중재도 시행하지 않았다. 반면, 실험군에게는 CAMBRA-students 애플리케이션 상에서 제공되는 위험군별 구강관리법과 개별상담을 진행하였고 CAMBRA 프로그램에 따라 우식위험군별 중재를 적용하였다. 저위험군은 사전·사후에 구강검진을 받았고 불소바니쉬를 1회 도포하였다. 중위험군은 6개월 간격으로 총 2회의 중재를 받았고 불소 바니쉬를 도포하였으며 구강검진과 개별 식이 상담도 진행하였다. 고위험군과 초고위험군은 3개월 간격으로 총 4회의 중재를 받았으며 구강검진과 불소바니쉬를 도포 및 발효성 탄수화물 제한 등을 포함한 개별 식이상담을 진행하였다. 매 중재 이후, 모든 위험군에 해당하는 보호자와 학생에게 현재 상태와 개선점 등을 애플리케이션 상에 작성하여 안내하였다.

본 연구에서 수집된 자료는 SPSS program (ver. 23.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA)을 이용하여 분석하였다. 위험군에 따른 요인별 변화와 위험군 분포는 기술통계를 시행하였고 각 실험군과 대조군 내에서 전·후 차이 비교는 Paired t-test를 하였으며, 실험군과 대조군 간 차이는 Independent t-test를 진행하였으며, 유의수준은 0.05를 기준으로 하였다.

실험군과 대조군의 우식위험군 변화는 <Fig. 2>와 같다. 실험군에서 초고위험군은 중재 전에 7.3%이었으나, 중재 후에는 없었으며, 고위험군은 중재 전(76.4%)보다 중재 후(82.8%) 증가하였다. 저위험군은 중재 전(16.4%)보다 중재 후(17.2%) 다소 증가하였다. 반면 대조군에서 초고위험군이 사전검사 1.8%에서 사후검사 5.2%로 증가하였고, 고위험군은 사전검사보다 사후검사에서 4.5% 정도 감소하였다. 또한, 중위험군은 사전검사에서는 없었으나 사후검사에서 1.7%로 증가하였고 저위험군은 비슷한 수준이었다.

Fig. 2. Changes of caries risk in the experimental and control groups

DMFT rate와 DMFT index는 실험군이 대조군보다 높게 나타났으며, 사전검사와 사후검사 모두 유의미한 차이가 있었다(p<0.05). 또한 두 군 모두 사전검사에 비해 사후검사에서 DMFT rate와 DMFT index가 유의하게 증가하였다(p<0.05) <Table 1>.

Table 1. Changes in DMFT rate and index in the exper imental and control groups

Unit: Mean±SD

| Division | N | DMFT rate | t(p*) | DMFT index | t(p*) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pre-test | Post-test | Pre-test | Post-test | ||||

| Exp. | 55 | 17.42±10.91 | 19.47±10.72 | 2.555(0.013) | 4.84±3.21 | 5.29±3.15 | 2.560(0.013) |

| Con. | 58 | 10.32±9.74 | 13.29±10.76 | 5.313(<0.001) | 2.67±2.47 | 3.47±2.75 | 5.318(<0.001) |

| t(p**) | 3.665(<0.001) | 3.061(0.003) | 4.028(<0.001) | 3.285(<0.001) | |||

Exp.: experimental group; Con.: control group

* by paired t-test

**by independent t-test

치면세균막 양의 변화(SHS)는 중재 전 실험군(2.56점)과 대조군(2.50점)의 치면세균막 양은 유의미한 차이가 없었으나, 중재 후에서는 실험군(2.04점)이 대조군(2.76점)보다 유의미하게 낮게 나타났다(p<0.05). 실험군에서는 중재 전보다 중재 후에서 치면세균막 양이 감소하였고, 대조군은 사후검사에서 증가하였으나 유의미한 차이는 없었다.

치면세균막의 성숙도는 ΔR30과 ΔR120으로 평가하였다. 실험군에서는 ΔR30과 ΔR120 모두 중재 전 각 9.11점, 2.47점에 비해 중재 후 각 7.56점, 2.05점으로 감소했지만, 대조군은 사후검사 후 증가하였으나 유의한 차이는 없었다. ΔR30과 ΔR120 모두 실험군이 대조군보다 점수가 높았다<Table 2>.

Table 2. Changes in ΔR30, ΔR120 and SHS in the experimental and control groups

Unit: Mean±SD

| Division | N | SHS | t(p*) | ΔR30 | t(p*) | ΔR120 | t(p*) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pre-test | Post-test | Pre-test | Post-test | Pre-test | Post-test | |||||

| Exp. | 55 | 2.56±2.08 | 2.04±1.88 | 1.994(0.051) | 9.11±12.63 | 7.56±12.91 | 1.079(0.285) | 2.47±4.74 | 2.05±5.48 | 0.644(0.522) |

| Con. | 58 | 2.50±1.98 | 2.76±1.97 | -1.261(0.213) | 5.10±5.68 | 6.90±8.98 | -1.893(0.063) | 1.00±1.81 | 1.38±3.26 | -1.212(0.230) |

| t(p**) | 0.167(0.868) | -1.995(0.048) | 2.155(0.034) | 0.321(0.749) | 2.158(0.034) | 0.791(0.431) | ||||

Exp.: experimental group; Con.: control group; SHS: simple hygiene score

* by paired t-test

**by independent t-test

사전·사후검사에서 자극성 타액 분비율은 중재 전·후 실험군과 대조군 간의 유의미한 차이는 없었다. 실험군 내에서 중재 전(1.27 mL/min)보다 중재 후(1.45 mL/min) 자극성 타액분비율이 유의하게 증가하였으며, 대조군에서도 사전검사(1.30 mL/min)보다 사후검사(1.50 mL/ min)에서 유의하게 증가한 것으로 나타났다(p<0.05)<Table 3>.

Table 3. Changes in stimulated salivary flow rate in the experimental and control groups

Unit: Mean±SD, SSFR: mL/min

| Division | N | Pre-test | Post-test | t(p*) |

|---|---|---|---|---|

| Exp. | 55 | 1.27±0.65 | 1.45±0.81 | -2.135(0.037) |

| Con. | 58 | 1.30±0.66 | 1.50±0.69 | -2.205(0.032) |

| t(p**) | -0.249(0.804) | -0.298(0.766) |

Exp.: experimental group; Con.: control group

* by paired t-test

**by in dependent t-test

본 연구는 한국 소아·청소년 맞춤형으로 재편성된 우식위험평가(CRA) 도구를 바탕으로 개발되어 사용자와 전문가의 사용성 평가를 받은 CAMBRA-students 모바일 애플리케이션을 사용하였다. 이를 활용하여 초등학생과 중학생을 대상으로 치아우식관리 프로그램의 효과를 평가하였다. CAMBRA-students는 ICT 기반의 우식관리 시스템으로 치아우식 위험 요인, 보호 요인 및 질병 지표를 고려하여 소아·청소년의 우식 위험 수준이 알고리즘에 의해 자동으로 결정되는 맞춤형 애플리케이션이다. 대상자를 실험군과 대조군으로 분류하였고 우식 위험 수준에 따라 초고·고·중·저위험군으로 배정되었다. 실험군은 프로그램을 진행하는 동안 우식 위험군에 따라 체계적인 관리가 이루어졌다.

모바일 애플리케이션을 활용하여 치아우식 관리 프로그램을 적용한 결과 실험군과 대조군의 우식위험군 변화가 나타났다. 대조군에서는 고위험군에 배정된 학생 수가 사전에 비해 사후에서 감소하였고 초고위험 학생 수는 증가하였다. 이는 대조군에게 애플리케이션을 활용하여 사전·사후 평가 후 위험군 분류만 안내하였고 1년에 가까운 중재기간 동안 일회성의 구강보건교육만 시행된 결과라고 보여진다. Jo와 Min[20]의 연구에서도 구강보건교육이 1차에서 4차로 갈수록 실천과 치면세균막 점수가 개선되는 효과를 나타내었다. 구강보건교육이 일회성으로 끝나는 경우 교육 효과가 장기적으로 구강건강에 영향을 미칠 수 없으며 일정 기간 지속적으로 교육을 실시하고 효과에 대해 평가하고 보완해 가는 반복 교육 및 관리가 매우 중요하다. 반면에 실험군에서는 초고위험군에 배정된 학생 수는 감소하였고, 고위험군에 배정된 학생 수가 증가하였으며 이는 초고위험군이 고위험군으로 이동하면서 감소한 것으로 보인다. 이 결과는 고위험군이 사전에 비해 사후가 9.8% 증가한 Yeo와 Lee[17]의 연구 결과와 동일하였다. 표에 수치를 제시하지는 않았지만, 우식관리 프로그램을 진행하는 동안 질병 지표 항목인 ‘최근 1년 이내 치아수복경험’과 위험 요인 항목인 ‘고정성 교정장치 부착’(예: 고정성 유지장치, 브라켓 등)을 진행한 실험군의 학생 수가 증가한 것을 확인할 수 있었다. 우식관리 프로토콜에 의해 실험군의 고위험군과 초고위험군은 3개월 주기로 Qraycam 이미지와 개인 구강관리상태를 애플리케이션을 통해 안내하여 치과 치료의 필요성에 동기 부여한 결과로 보인다. Domejeans 등[21]의 연구에서는 임상가 CRA에 대한 피드백을 통해 환자들이 진료의 필요성을 느끼고 진행할 수 있도록 도움을 준다는 결과와 유사하다.

본 연구에서 사전, 사후 2회에 걸쳐 실험군과 대조군의 DMFT index와 rate를 조사하였고 결과는 두 군 모두 사전에 비해 사후에서 증가하였다. WHO(세계보건기구)에서는 전 세계 12세 아동의 DMFT index를 보고하고 있는데, 우리나라의 경우 2000년 이후 감소하였다가 최근 상당히 정체된 추세이다[22]. Lee와 An[23]의 연구에서 우리나라 12세 아동의 DMFT index 정체 원인을 전체 집단에 비교하여 우식 위험이 큰 고위험군 때문이라고 추론했다. 또한 인지된 구강건강 상태가 가장 영향력 있던 변수였으며 구강보건교육과 정기적인 치과 방문을 통한 구강 환경관리, 우식유발식품 섭취 조절, 치면열구전색을 적극적으로 할 수 있는 개인의 인식을 제고해야 한다고 하였다. 본 연구에서도 실험군과 대조군의 위험군 분류를 위해 조사항목에 위험 요인, 보호 요인, 질병 지표에 모두 포함했으며 CAMBRA-students 애플리케이션을 통해 부모와 학생들이 개별적으로 피드백 받도록 하였다. 특히 실험군은 위험군별 중재 계획에 따라 주기적으로 구강보건교육과 불소도포, 치면세균막 평가 등을 실시하고 대상자에게 구강환경관리 상태를 항상 전달하여 개인의 인식을 제고하고자 하였다. 대상자 중 대부분이 고위험군이었으며 프로그램 과정을 통해 치과 방문이 이어진 경우가 많은 것으로 나타났다. 특히 실험군에서 위험 요인에 해당되는 고정성 교정장치 부착 대상자와 치아 수복 대상자가 증가하여 질병 지표에 체크되는 부분이 증가되었다. 이러한 경우 모바일 애플리케이션 개발 시 산정해놓은 알고리즘에 의해 고위험으로 분류된다. 프로그램이 장기간 지속된다면 대상자의 구강건강 인식이 제고되어 치아우식발생이 감소하게 될 것이며 이에 따라 고위험군의 비율도 감소하게 될 것으로 판단된다.

치면세균막의 양과 성숙도를 나타내는 SHS와 ΔR의 값은 실험군에서는 사전에 비해 사후에서 감소한 반면, 대조군에서는 증가한 결과가 나타났다. 실험군에게는 해당 위험군별로 매 프로그램 수행 후 Qraycam 이미지를 포함한 결과를 애플리케이션에 업로드하여 동기 부여한 효과라고 볼 수 있다. Kim과 Lee[24]의 연구에서도 모든 대상자에게 구강보건교육을 진행 후 실험군에만 Qscan을 제공하여 직접 본인 치면세균막의 침착 위치를 파악하고 관리할 수 있도록 동기 부여를 한 결과 실험군이 대조군에 비해 치면세균막지수가 더 크게 감소하였다. Yeo와 Lee[25]의 연구에서도 중학생을 대상으로 구강보건교육 후 Qraycam을 활용하여 피드백을 진행한 실험군에서 ΔR30, ΔR70, ΔR120, SPS (Simple Plaque Score) 모두 감소한 결과가 나타났다. 또한 미취학아동을 대상으로 진행한 CAMBRA 프로그램에서도 초고위험군과 고위험군의 3개월 주기 SPS와 ΔR30은 통계적으로 유의하게 감소한 결과가 나타나서[17] 본 연구의 결과를 뒷받침한다고 사료된다.

타액분비량은 치아우식활성에 큰 영향을 미치는 요인으로 타액 내 칼슘과 인, 소화효소, pH, ammonia 등의 무기물질과 lysozyme, immunoglobulin 등의 항균 작용하는 성분이 포함되어 법랑질의 탈회 과정을 억제하며 초기 우식 병소의 재광화를 촉진하고, 우식원인균의 대사 작용이나 치면세균막 형성을 방해하는 자정작용을 한다[26]. 본 연구에서 타액분비율은 중재 전·후 두 군 간의 차이는 없지만 두 군 모두 중재 전보다 중재 후에 분비율이 증가한 것으로 나타났다. 이는 우식경험지수가 높을수록 자극성 타액 분비량이 낮아지는 결과를 발표한 Kim 등[27]의 연구와는 상반된 결과이지만 Lee 등[28]의 연구에서는 우식감수성에 가장 큰 영향을 미친 요인으로 불소 프로그램과 타액분비량이라고 발표하였다. 실험군의 초고위험군과 고위험군은 3개월 주기로 중재가 이루어졌고 매번 불소도포를 진행하였다. 또한 CAMBRA-students 애플리케이션을 통해 위험군별 관리 방법을 안내하였고 구강보건교육 내용 중 대상자에게 올바른 식이 습관을 강조한 것이 영향을 미친 것으로 추론한다.

일부 지역에서 모바일 애플리케이션을 활용한 위험군별 우식관리 프로그램을 진행하여 위험군 변화, 우식경험지수, 치면세균막 양과 성숙도, 타액분비율의 연구 결과를 일반화하기에는 무리가 있다. 또한 유사실험설계로 실험군과 대조군의 무작위 배정으로 동질성이 확보되지 않았던 점이 본 연구의 제한점이다. 그러나 선행 연구[17]의 제한점을 반영하여 군 간 비교가 가능하였으며 국내 소아, 청소년에게 적합한 CRA를 고도화한 애플리케이션을 활용했고 치아우식관리를 진행하여 의미 있는 결과를 도출하였음에 의의가 있다. 추후 장기적인 CAMBRA 프로그램 수행하여 수집된 자료를 기반으로 아동·청소년 뿐 아니라 생애주기별 지속 관리가 가능한 예측 기반의 우식관리 시스템을 구축해야 하고, 더 체계적으로 관리할 수 있도록 개선해야 한다.

본 연구는 CAMBRA-students 애플리케이션을 이용하여 치아우식관리 프로그램을 진행함으로써 우식관리효과를 평가하고자 하였으며 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 우식위험군의 사전·사후 변화는 실험군에서 고위험군은 6.4% 증가, 초고위험군은 7.3% 감소한 반면 대조군에서 고위험군은 4.5% 감소, 초고위험군은 3.4% 증가하여 군간 상반된 결과가 나타났다.

2. DMFT rate는 실험군에서는 11.77% 증가하였고(p<0.05), 대조군은 28.78% 증가하였다(p<0.001). DMFT index는 실험군에서 0.45개 증가하였고(p<0.05), 대조군에서는 0.80개 증가하였다(p<0.001).

3. 치면세균막의 양의 변화는 중재를 시행한 실험군에서 0.52점 감소하였고, 치면세균막의 양을 나타내는 ΔR30, ΔR120도 각각 1.55점, 0.42점 감소한 반면 대조군은 증가하였다.

4. 자극성 타액 분비율은 중재 후 실험군과 대조군 모두 증가하였다(p<0.05).

이상의 결과를 토대로 CAMBRA-students 모바일 애플리케이션을 활용한 치아우식 프로그램은 소아, 청소년의 구강건강관리에 효과가 있음을 확인하였다. 추후 모바일 애플리케이션을 수정·보완하여 다양한 계층으로 확대하여 우식 예측이 가능한 생애주기별 맞춤형 구강 관리 프로그램 개발이 필요하다.

Conceptualization: SY Lee, AN Yeo, YM Kang; Data collection: SY Lee, AN Yeo, YM Kang, SG Kim; Formal analysis: YM Kang; Writing-original draft: AN Yeo, YM Kang, SG Kim; Writing-review&editing: SY Lee, AN Yeo, YM Kang, SG Kim

The authors declared no conflicts of interest.

None.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Namseoul University (IRB No. NSU-202304-006).

Data can be obtained from the corresponding author.

None.

1. Noh HJ, Choi CH, Sohn WS. The relationship between oral health behavior and frequency of oral health education in adolescent. J Korean Acad Oral Health 2008;32(2):203-13.

2. Hagman J, Wide U, Werner H, Hakeberg M. Oral health and oral health behavior in young adults with caries disease. BDJ Open 2021;7(1):28. https://doi.org/10.1038/s41405-021-00084-3.

[DOI][PubMed][PMC]

3. Statistics Korea. Korea national children’s oral health survey [Internet]. Statistics Korea; 2018[cited 2024 Jun 28]. Available from: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=177&tblId=DT_117051_A013&conn_path=I2.

4. Statistics Korea. Korea national children’s oral health survey [Internet]. Statistics Korea; 2022[cited 2024 Jun 28]. Available from: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=177&tblId=DT_117051_AD1207&conn_path=I2.

5. OECD. Health Data 2017 [Internet]. Decayed-missing-filled-teeth; 2017[cited 2024 Jun 28]. Available from: https://www.khepi.or.kr/hpl/hplIdx/nationPopup.do?pop=Y&idx_ix=7.

6. Cho YS. Clinical preventive dental and dental hygiene practice by caries management by risk assessment (CAMBRA). J Dent Hyg Sci 2012;12(6):545-57.

7. Featherstone JDB, Adair SM, Anderson MH, Berkowitz RJ, Bird WF, Crall JJ, et al. Caries management by risk assessment: consensus statement, April 2002. J Cal Dent Assoc 2003;31(3):257-61. https://doi.org/10.1080/19424396.2003.12224161

[DOI][PubMed]

8. Featherstone JDB, Alston P, Chaffee BW, Rechmann P. Caries management by risk assessment (CAMBRA): an update for use in clinical practice for patients aged 6 through adult. J Cal Dent Assoc 2019;47(1):25-34. https://doi.org/10.1080/19424396.2019.12220743

[DOI]

9. Yoon HC, Choi YH. The clinical application of dental caries management based on caries risk assessment and activation strategies. J Korean Dent Assoc 2014;52(8):472-7.

[DOI]

10. Kim BI. Korean caries management by risk assessment (K-CAMBRA). J Korean Dent Assoc 2014;52(8):456-63.

[DOI]

11. Lee DH, Hong SO, Lee SR. Dental caries management of a patient with a high caries risk based on the caries risk assessment: a case report. J Korean Acad Cons Dent 2016;43(3):231-8. https://doi.org/10.14815/kjdm.2016.43.3.231

[DOI]

12. Kim YJ. Exploratory study on acceptance intention of mobile devices and applications for healthcare services. J Korea Contents Assoc 2012;12(9):369-79. https://doi.org/10.5392/JKCA.2012.12.09.369

[DOI]

13. Baig MM, GholamHosseini H, Connolly MJ. Mobile healthcare applications: system design review, critical issues and challenges. Australas Phys Eng Sci Med 2014;38(1):23-38. https://doi.org/10.1007/s13246-014-0315-4

[DOI][PubMed]

14. Lee KH, Choi YY, Jung ES. Effectiveness of an oral health education programme using a mobile application for older adults: a randomised clinical trial. Gerodontology 2023;40(1):47-55. https://doi.org/10.1111/ger.12616

[DOI][PubMed]

15. Lee JH, Lee TY, Jung HI, Park WS, Song JS. Effectiveness of an oral health education program using a smart toothbrush with quantitative light-induced fluorescence technology in children. Children 2023;10(3):429. https://doi.org/10.3390/children10030429

[DOI][PubMed][PMC]

16. Kang YM, Lee SY. Heuristics evaluation and development of the caries management by risk assessment (CAMBRA)-kids application for caries management of preschoolers. J Korean Soc Dent Hyg 2019;19(4):479-92. https://doi.org/10.13065/jksdh.20190043

[DOI]

17. Yeo AN, Lee SY. Effect of dental caries management using ‘CAMBRA-kids’ mobile application for children under 5 years old. Int J Dent Hygiene 2022;20(3):443-52. https://doi.org/10.1111/idh.12565

[DOI][PubMed]

18. Lee JH, Lee SY. An analysis on the understanding of Korean caries risk assessment for children and adolescents. J Korean Soc Integr Med 2023;11(2):15-22. https://doi.org/10.15268/ksim.2023.11.2.015

[DOI]

19. Lee JH, Lee SY. Development of caries risk assessment for children and adolescents using delphi survey. J Korean Soc Dent Hyg 2022;22(6):531-9. https://doi.org/10.13065/jksdh.20220060

[DOI]

20. Jo MJ, Min KJ. Effect of repeated direction tooth-brushing education on plaque control. J Korea Acad Industr Coop Soc 2010;11(6):2088-92. https://doi.org/10.5762/KAIS.2010.11.6.2088

[DOI]

21. Domejean OS, Gansky SA, Featherstone JD. Caries risk assessment in an educational environment. J Dent Educ 2006;70(12):1346-54. https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2006.70.12.tb04238.x

[DOI][PubMed]

22. Ministry of Health and Welfare. Korean children’s oral health survey in 2018 [Internet]. Korea health promotion institution[cited 2024 Jul 03]. Available from: https://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb030301vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=032901&CONT_SEQ=349651.

23. Lee HS, An SY. Caries prevalence by risk factor and tooth type using DMFT-related indices. J Korean Acad Oral Health 2020;44(4):187-93. https://doi.org/10.11149/jkaoh.2020.44.4.187

[DOI]

24. Kim NY, Lee SY. Effect of Oral Health Education with Q-Scan in preschool children. J Dent Hyg Sci 2015;15(6):696-702. https://doi.org/10.17135/jdhs.2015.15.6.696

[DOI]

25. Yeo AN, Lee SY. The convergent effects of oral health education feedback using Qraycam™. J Korean Convergence Soc 2017;8(3):63-70. https://doi.org/10.15207/JKCS.2017.8.3.063

[DOI]

26. Hicks J, Garcia-Godoy F, Flaitz C. Biological factors in dental caries-role of saliva and dental plaque in the dynamic process of demineralization and remineralization (part 1). J Clin Pediatr Dent 2003;28(1):47-52.

27. Kim JG, Kim YS, Baik BJ, Yang YM. Relationship between salivary caries-related tests and dental caries experience in Korean dental college students. J Korean Acad Pediatr Dent 2005;32(1):67-74.

28. Lee SW, Song JS, Choi BJ, Choi HJ, Lee JH. Correlation of caries activity between mothers and children with cariogram and evaluation of caries risk factors. J Korean Acad Pediatr Dent 2009;36(3):337-47.

[DOI]