1Department of Dental Hygiene, Graduate School of Hanseo University

2Department of Dental Hygiene, Hanseo University

Correspondence to Mi-Ra Lee, Department of Dental Hygiene, Hanseo University, 46 Hanseo 1-ro, Haemi-myeon, Seosan-si, Chungcheongnam-do, 31962, Korea. Tel: +82-41-660-1576, E-mail: leemra@hanseo.ac.kr

Volume 24, Number 6, Pages 589-96, December 2024.

J Korean Soc Dent Hyg 2024;24(6):589-96. https://doi.org/10.13065/jksdh.20240607

Received on September 23, 2024 , Revised on October 20, 2024, Accepted on October 29, 2024, Published on December 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: In this study, we investigated the mediating effect of periodontal health on the relationship between mental health and oral health-related quality of life in adults aged 40 years or older. Methods: This study was conducted from June 3 to July 24, 2024. We analyzed the data of 339 adults aged 40 years or older statistically. Multiple regression analysis was conducted according to a three-step procedure to determine the mediating effect of periodontal health on the influence of mental health on oral health-related quality of life. Results: In Model I, depression had a statistically significant effect on periodontal health. In Model II, depression and cognitive function were statistically significant factors in the OHIP-14 scores. In Model III, periodontal health was a statistically significant factor in the OHIP-14 scores. In addition, periodontal health had a complete mediating effect on the relationship between depression and OHIP-14 scores. Conclusions: Depression and periodontal health are directly or indirectly related to the quality of life of adults aged 40 years and older. Therefore, ways to improve the mental and oral health of adults should be identified, in order to improve their quality of life after middle age.

Depression, Mediating effect, Mental health, OHIP-14, Periodontal health

최근 우리나라 국민의 생활수준이 향상됨에 따라 건강한 신체와 정신으로 삶의 질 지수를 높이는 것에 대한 관심이 증가하고 있다[1]. 건강상태는 전반적인 삶의 질을 향상시키기 위해 무엇보다도 중요한 요인이 됨으로 성인의 삶의 질을 평가하는 데 있어서 일반적으로 건강평가를 포함시키고 있다[2].

구강건강은 건강을 유지하기 위한 중요한 요소이다. 좋지 않은 구강상태 및 구강 통증은 음식을 섭취하고 영양을 공급받는데 어려움이 있고, 저작 및 말하기 불편 등은 건강뿐만 아니라 대인관계에도 악영향을 미친다[3]. 특히 구강질환 중 치주질환은 성인들에게 흔하게 발생되고 치유가 잘되지 않는 만성적인 질환으로 알려져 있다[4]. 구강 정기검진과 스케일링으로 초기 예방이 가능함에도 불구하고 성인의 치주질환 유병률은 낮아지지 않고 있는 실정이다[5]. 치주질환의 증상은 치은 부종, 치은 출혈, 치주낭 형성, 치은 퇴축 및 치조골 파괴 등으로 나타나며 심해지게 되면 결국 치아 상실을 초래한다[6]. 또한 치아 상실은 저작 시 불편감을 가져오고, 저작기능을 상실함으로 인해 삶의 질 저하를 야기할 수 있다[7]. 2018년 국민건강영양조사 자료[8]에 의하면 치주질환은 특히 40세 이상의 연령군부터 높은 유병률을 나타낸다. 40세 이상 성인은 우리나라 전체 인구 중 많은 비중을 차지하며 사회 경제적 활동에 큰 원동력이 되는 대상이지만, 바쁜 사회활동으로 인해 건강 및 구강건강에 소홀할 수 있다[9]. 이는 건강 및 구강상태를 건강하게 유지하는데 어려움을 겪게 되고 중년 이후 삶의 질을 저하시키게 된다.

한편, 정신건강은 그 상태가 악화되면 건강뿐만 아니라 사회적 관계 및 활동의 상실, 경제적인 상실 등의 문제를 야기시킬 수 있어 현대사회에서 중요한 건강 문제 중 하나로 여겨지고 있다. 특히 노인들의 정신건강 문제는 정신적 고립감, 외로움을 느끼게 하고 부정적인 정신건강으로 인해 우울 및 자살까지 이르도록 할 수 있다[10]. 그러므로 노년기를 준비하는 중년 이후 시기에 심리적 문제를 중요하게 인식하고, 사회적 차원에서 정신건강 문제를 다룰 필요가 있겠다. 정신건강은 구강건강과도 관련되어 있는데, Kim[11]의 연구에 의하면 구강질환과 같은 만성질환을 앓고 있는 대상자에게서 우울은 건강한 삶의 질을 저해하는 요인이라고 보고한 바 있다. 또한 치통, 저작 불편 및 턱관절 증상은 우울증상의 위험성을 높이는 요인으로 보고된 바 있다[12].

현재까지 구강건강관련 삶의 질에 관한 선행연구는 정신건강 및 건강 요인으로 우울[13,14], 스트레스[14], 건강상태[15] 등이 보고되었으며, 구강건강 요인으로 구강건조증[16], 잇몸병[16], 구강건강상태[17] 등이 보고되었다. 이러한 구강건강관련 삶의 질에 대한 연구는 주로 성인의 삶의 질에 영향을 미치는 요인 만을 파악하여 보여주었다. 그러나 구강건강관련 삶의 질 요인을 이해하는 데 있어서 단순히 독립변수와 종속변수의 인과관계 만을 파악하는 것은 한계가 있다. 두 변수 사이에 존재하는 매개변수를 조사함으로써 1차원적 인과관계를 2차원적 인과관계로 확장시켜 삶의 질 요인을 해석하는 것이 필요하다[18].

따라서 본 연구는 40세 이상 성인을 대상으로 정신건강과 구강건강관련 삶의 질과의 관계에서 치주건강의 매개효과를 규명함으로써, 중년 이후 구강건강을 증진시키고 삶의 질 수준 향상을 위한 기초자료로 활용되고자 한다.

본 연구는 40세 이상 성인을 대상으로 2024년 6월 3일부터 2024년 7월 24일까지 온라인상에서 편의 표본추출하여 조사가 실시되었다. 조사방법은 자기 기입식으로 설문 동의를 받고 조사가 실시되었다. 조사 대상자 수는 G*power 3.1 Window program을 이용하여 유의수준 0.05, 검정력 0.80, 효과크기 0.50으로 설정하여 분석에 필요한 표본의 수가 128명으로 산출되었으며, 본 연구에서는 총 339부를 최종 분석에 사용하였다. 본 연구는 한서대학교 생명윤리위원회(IRB)의 심의를 받은 후 연구가 수행되었다(HS24-03-05-03).

본 연구의 설문도구는 인구사회학적 특성 6문항, 건강상태 및 구강건강행태 7문항, 정신건강(우울감, 인지기능, 사회적 지지) 41문항, 치주건강 8문항, 구강건강관련 삶의 질(OHIP-14) 14문항을 포함하여 총 76문항으로 구성되었다. 본 연구의 독립변수인 정신건강 중 우울감은 Jo[19]의 설문 문항을 수정·보완한 후 요인분석을 통해 추출된 14문항을 이용하였다. 리커트 5점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점으로 점수가 높을수록 우울감이 높음을 의미하며, Cronbach’s α값은 0.937이었다. 인지기능은 Choi[20]의 설문 문항을 수정·보완한 후 요인분석을 통해 추출된 11문항을 이용하였다. ‘예’ 1점, ‘아니오’ 2점으로 점수가 높을수록 주관적 인지기능 수준이 높음을 의미하며, Cronbach’s α값은 0.747이었다. 사회적 지지는 Jo[19]의 설문 문항을 수정·보완한 후 요인분석을 통해 추출된 12문항을 이용하였다. 리커트 5점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점으로 점수가 높을수록 사회적 지지가 높음을 의미하며, Cronbach’s α값은 0.964이었다. 본 연구의 종속변수인 OHIP-14는 Lee 등[21]의 설문 문항을 수정·보완하였으며, 리커트 5점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점으로 구성하였다. 점수가 높을수록 구강건강관련 삶의 질이 낮음을 의미하며, Cronbach’s α값은 0.957이었다. 또한 매개변수인 치주건강은 Ng와 Leung[22]의 설문 문항을 수정·보완하였으며, ‘예’ 1점, ‘아니오’ 2점으로 구성하였다. 점수가 높을수록 치주건강상태가 좋음을 의미하며, Cronbach’s α값은 0.809이었다. 통제변수는 인구사회학적 특성(성별, 연령, 최종 학력, 결혼상태, 직업, 월 평균 수입), 건강상태 및 행태(고혈압, 당뇨병, 흡연), 구강건강행태(하루 칫솔질 횟수, 구강위생용품 사용, 정기적 구강검진 및 치석제거)로 구성되었다.

인구사회학적 특성과 치주건강 및 OHIP-14의 관련성은 t-test 또는 ANOVA 분석이 실시되었다. 정신건강과 구강건강관련 삶의 질의 관계에서 치주건강의 매개효과 영향력을 파악하기 위해 Barom과 Kenny[23]가 제시한 매개효과 검증의 3단계 절차에 따라 위계적 다중회귀분석이 실시되었다. 매개회귀분석 3단계 중 1단계(Model Ⅰ)는 정신건강이 치주건강에 미치는 영향력을 살펴보았다. 2단계(Model Ⅱ)는 정신건강이 구강건강관련 삶의 질에 미치는 영향력을 살펴보았다. 3단계(Model Ⅲ)는 정신건강과 치주건강이 구강건강관련 삶의 질에 미치는 영향력을 살펴보았으며, 각 단계별로 통계적 유의성이 확인되어야 매개효과가 있다. 또한 3단계의 매개 회귀모형을 통해 총 효과, 직접 효과, 간접 효과를 산출하였으며, 종속변수에 대한 독립변수의 직접 효과를 기준으로 완전 매개효과와 부분 매개효과를 확인하였다. 매개 회귀모형에 따라 유의미한 매개변수의 매개효과 검증을 위해 표본을 1,000번 반복 추출한 Bootstrapping 분석을 실시하였다. 회귀모형의 적합도 검정을 위해서는 왜도와 첨도를 통한 정규성 검정과 잔차의 등분산성을 확인하였다. 본 연구는 IBM SPSS Statistics (ver. 20.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA) 프로그램을 사용하여 자료분석이 실시되었으며, 통계적 검정을 위한 유의수준은 0.05로 하였다.

인구사회학적 특성과 치주건강 및 OHIP-14의 관련성을 분석한 결과, 여자가 남자보다(p<0.001), 40-49세 집단이 50-59세 및 60세 이상의 집단(p<0.05)보다 치주건강상태가 더 좋은 것으로 나타났다. 또한 남자(p<0.001), 50-59세(p<0.001), 고등학교 졸업 미만인 집단(p<0.01)이 다른 집단보다 구강건강관련 삶의 질이 더 낮은 것으로 나타났다<Table 1>.

Table 1. Relationship between sociodemographic characteristics and periodontal health or OHIP-14

| Characteristics | Division | Periodontal health | OHIP-14 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | Mean±SD | t/F(p*) | N | Mean±SD | t/F(p*) | ||

| Sex | Male | 138 | 10.99±2.33 | -5.063(<0.001) | 138 | 29.31±9.23 | 4.862(<0.001) |

| Female | 201 | 12.31±2.38 | 201 | 25.14±9.84 | |||

| Age (yr) | 40-49 | 131 | 12.19±2.36 | 3.204(0.042) | 131 | 23.18±8.45 | 11.727(<0.001) |

| 50-59 | 125 | 11.49±2.62 | 125 | 28.89±11.49 | |||

| ≥60 | 83 | 11.53±2.25 | 83 | 27.13±8.11 | |||

| Education level | <High school | 12 | 12.00±2.66 | 0.331(0.741) | 12 | 34.08±7.57 | 2.815(0.005) |

| ≥High school | 327 | 11.76±2.44 | 327 | 25.97±9.44 | |||

| Marital status | Married | 262 | 11.88±2.51 | 2.364(0.096) | 262 | 26.91±9.87 | 2.257(0.106) |

| Single | 43 | 11.79±2.25 | 43 | 29.23±9.23 | |||

| Widowed or divorced | 34 | 10.91±2.05 | 34 | 25.53±10.82 | |||

| Occupation | Office workers | 75 | 11.47±2.39 | 1.245(0.293) | 75 | 25.33±10.42 | 0.615(0.605) |

| Professional | 89 | 12.15±2.12 | 89 | 26.15±8.98 | |||

| Service | 47 | 11.89±2.29 | 47 | 27.79±7.50 | |||

| Others | 128 | 11.64±2.47 | 128 | 26.40±10.78 | |||

| Monthly income | <5 Million won | 144 | 11.86±2.57 | 0.577(0.565) | 144 | 27.03±10.44 | 0.400(0.528) |

| ≥5 Million won | 166 | 11.70±2.39 | 166 | 26.30±9.78 | |||

*by t-test or ANOVA analysis, OHIP: Oral health impact profile

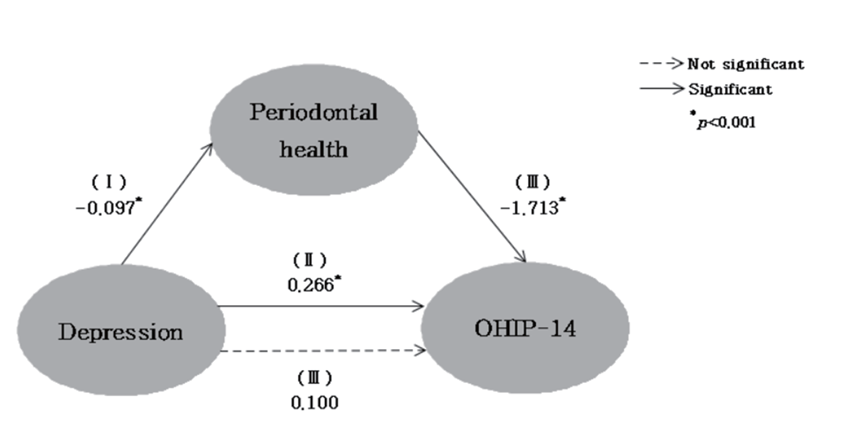

정신건강과 OHIP-14의 관계에서 치주건강의 매개효과를 확인하기 위해 3단계의 위계적 다중회귀분석을 실시하였다. 그 결과 회귀모형은 Model Ⅰ(F=8.679, p<0.001), Model Ⅱ(F=7.490, p<0.001), Model Ⅲ(F=11.921, p<0.001)에서 모두 통계적으로 유의미하게 나타났으며, 모형의 설명력은 각각 28.4%, 25.2%, 37.5%로 나타났다. 또한 분산팽창지수(VIF)도 모두 <10으로 다중공선성 문제는 없는 것으로 확인되었다. 매개회귀분석 Model Ⅰ에서 치주건강에 대하여 정신건강 중 우울감만 통계적으로 유의미하게 나타났는데, 즉 우울감이 높을수록 치주건강상태가 좋지 않은 것으로 나타났다(β=-0.385, p<0.001). Model Ⅱ에서는 OHIP-14에 대하여 우울감과 인지기능이 통계적으로 유의미하게 나타났는데, 즉 우울감이 높을수록(β=0.259, p<0.001), 인지기능이 낮을수록(β=-0.215, p<0.001) 구강건강관련 삶의 질이 낮은 것으로 나타났다. Model Ⅲ에서는 OHIP-14에 대하여 치주건강이 통계적으로 유의미하게 나타났는데, 즉 치주건강상태가 좋을수록 구강건강관련 삶의 질이 낮은 것으로 나타났다(β=-0.420, p<0.001). 또한 Model Ⅲ에서 OHIP-14에 대하여 우울감이 통계적으로 유의미하지 않게 나타나 우울감과 OHIP-14의 관계에서 치주건강의 매개효과는 완전 매개하는 것으로 나타났다. 직접 효과는 0.100, 매개변수를 통해 나타나는 간접 효과는 (-0.097)×(-1.713)=0.166, 총 효과는 (0.100)+(0.166)=0.266으로 나타났다. 회귀모형은 왜도의 절댓값 <2, 첨도의 절댓값 ≤4로 나타났으며, 잔차는 평균을 중심으로 ±3 이내 무작위로 분포하여 회귀모형이 적합하였다<Table 2, Fig. 1>.

Table 2.The mediating effect of periodontal health in the effects of mental health on OHIP-14

| Variables | Model I (Dependent variable: periodontal health) | Model II (Dependent variable: OHIP-14) | Model III (Dependent variable: OHIP-14) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| B(SE) | β | B(SE) | β | B(SE) | β | |||

| Depression | 0.097(0.015) | -0.385* | 0.266(0.063) | 0.259* | 0.100(0.062) | 0.098 | ||

| Cognitive function | 0.060(0.056) | 0.057 | 0.930(0.236) | -0.215* | 0.827(0.216) | -0.192* | ||

| Social support | 0.013(0.015) | 0.054 | 0.062(0.061) | -0.065 | 0.040(0.056) | -0.042 | ||

| Periodontal health | – | – | – | – | 1.713(0.223) | -0.420* | ||

| Model fit F | 8.679* | 7.490* | 11.921* | |||||

| Model R² | 0.322 | 0.290 | 0.410 | |||||

| explanatory adj. R² | 0.284 | 0.252 | 0.375 | |||||

| power | ||||||||

*p<0.001, by multivarite regression analysis, OHIP: Oral health impact profile

Model I,II: Adjusted for depression, cognitive function, social support, sex, age, education level, marital status, occupation, monthly income, hypertension, diabetes, smoking, tooth brushing frequency, use of oral hygiene devices, regular dental examination and scaling

Model III: Adjusted for depression, cognitive function, social support, periodontal health, sex, age, education level, marital status, occupation, monthly income, hypertension, diabetes, smoking, tooth brushing frequency, use of oral hygiene devices, regular dental examination and scaling

Fig. 1. Direct, indirect, and total effect in a model of the influence of depression and periodontal health on OHIP-14

우울감과 OHIP-14의 관계에서 치주건강의 매개효과 검정 결과, 간접 효과의 하한값 –2.265, 상한값 –1.191로 나타나 치주건강의 매개효과가 통계적으로 유의미하였다(p<0.01)<Table 3>.

Table 3. Verification of the mediating effect of periodontal health in the effect of depression on OHIP-14

| Pathway | Effect | B | Boot SE | LLCI | ULCI | p* |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Depression → Periodontal health → | Direct effect | 0.100 | 0.068 | -0.037 | 0.232 | 0.125 |

| OHIP-14 | Indirect effect | 0.166 | 0.271 | -2.265 | -1.191 | 0.001 |

*by bootstrapping analysis

OHIP: Oral health impact profile; LLCI: Lower limit confidence interval; ULCI: Upper limit confidence interval

현대인의 평균 수명이 연장되고 경제수준이 높아짐에 따라 삶의 질 향상에 대한 관심이 증가하고 있다. 전반적인 건강과 구강건강은 삶의 질을 높이는데 중요한 요인이 되고 있으므로[2] 성인의 삶의 질에 관련된 요인들에 대해 체계적으로 살펴볼 필요가 있을 것이다. 이에 본 연구는 40세 이상의 성인의 정신건강과 구강건강관련 삶의 질 관계에서 치주건강의 매개효과를 확인하고자 한다. 이를 위해 Barom과 Kenny[23]가 제시한 매개효과 검증의 3단계 절차에 따라 위계적 다중회귀분석이 실시되었다. 본 연구의 1단계(Model Ⅰ)에서는 치주건강에 대하여 정신건강 중 우울감만 통계적으로 유의미하게 나타나 우울감은 매개효과 검증 1단계의 조건에 부합하였다. Model Ⅰ의 결과는 우울감이 높을수록 치주건강상태가 좋지 않은 것으로 나타났는데, 이는 성인의 우울 증상 여부에 따라 치주질환 유병에 차이가 있다는 Jeon 등[24]의 결과와 일치하였다. 우울증은 미토겐 유도 림프구 증식을 억제하는 것과 연관되어 있으며, 또한 면역세포의 수와 기능변화에도 영향을 미친다[25]. 이는 치주질환 병원균을 증식시켜 치주염을 악화시킬 수 있으므로, 본 연구에서 치주건강과 우울 증상의 관련성이 나타난 것으로 생각된다. 따라서 성인들의 치주질환 예방과 치료를 위해서는 우울 및 불안과 같은 심리적 요인도 함께 접근하여 관리하는 것이 필요할 것이다. 즉, 치과 의료기관과 정신 및 심리 전문기관이 연계한 통합적 진료서비스가 이루어져야 할 것으로 사료된다.

2단계(Model Ⅱ)는 OHIP-14에 대하여 정신건강 중 우울감과 인지기능이 통계적으로 유의미하게 나타났다. 그러나 인지기능은 Model Ⅰ의 매개효과 검증 조건에 부합하지 않았으므로 치주건강의 매개효과 검증에서 우울감의 변수만 분석을 실시하였다. Model Ⅱ의 결과에서 우울감이 높을수록 구강건강관련 삶의 질이 낮은 것으로 나타났는데, 이는 우울과 구강건강관련 삶의 질은 부(-)적 상관관계가 나타났다는 Kwon과 Yoon[26]의 연구결과와 일치하였다.

또한 3단계(Model Ⅲ)에서 매개변수의 치주건강이 구강건강관련 삶의 질에 통계적으로 유의미하게 나타나 치주건강은 우울감과 OHIP-14의 관계에서 매개효과가 있는 것으로 나타났다. 또한 종속변수에 대한 독립변수의 직접 효과를 기준으로 완전 매개효과와 부분 매개효과로 구분할 수 있는데, 본 연구의 결과에서 치주건강의 매개효과는 우울감과 OHIP-14의 관계에서 완전 매개하고 있고, Bootstraping 분석 결과 통계적으로 유의미하게 나타났다. 이는 치주질환이 구강건강관련 삶의 질에 미치는 영향력에 불안의 매개효과가 있다는 Hong과 Lee[27]의 연구와 유사한 결과였다. 구강건강관련 삶의 질은 본인 스스로가 느끼고 평가하는 자가 평가 척도이다. 특히 우울감이 있을 때 자신의 삶의 질을 더 낮게 평가하는 경향이 있을 것으로 예측되나[26], 본 연구결과에서 보여주듯이 우울감이 있을 때 구강건강관련 삶의 질이 낮아지는데, 이 관련성 사이에 치주건강이 매개하고 있다는 것을 알 수 있다. 즉, 우울감이 있을 때 다양한 치주증상이 나타나 치주건강상태를 좋지 않게 인식하고 이로 인해 자신의 삶의 질을 낮게 평가하는 것으로 생각할 수 있다. 더욱이 본 연구의 결과에서 매개변수를 통해 나타나는 간접 효과는 (-0.097)×(1.713)=0.166, 직접 효과는 0.100으로 간접 효과가 직접 효과에 비해 크게 나타남에 따라 구강건강관련 삶의 질에 대한 우울감의 직접적 효과보다 치주건강상태를 통한 간접적 효과의 영향력이 더 크다는 것을 알 수 있다. 이러한 결과를 비추어 볼 때 성인의 삶의 질을 향상시키기 위해서는 정신건강 관리도 중요하지만 치주상태를 건강하게 관리하는 것이 무엇보다 필수적이라고 하겠다. 치주건강 관리는 두 가지 측면에서 이루어져야 하는데, 자가 관리와 전문가 관리이다[28]. 이 두 가지 관리 방법이 꾸준하게 잘 이루어질 수 있도록 하기 위해서는 치과위생사의 역할이 중요하다. 또한 환자의 정기적인 치과 방문은 치주건강을 관리하는데 중요한 요소이므로[29] 치과위생사는 환자의 정기적 치과검사 및 치석제거에 대한 구강보건교육도 소홀하지 않아야 할 것이다. 더욱이 본 연구의 결과에 따라 성별과 연령은 치주건강 및 구강건강관련 삶의 질에 관련되어 있는 요인으로 나타났으므로 치과위생사의 구강보건교육 기획 시 인구사회학적 특성을 고려한 기획안을 제작하고 대상자에게 맞는 구강보건교육을 실시하여야 할 것을 강조한다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 정신건강에 영향을 미칠 수 있는 다양한 심리·사회적 특성들을 포괄적으로 고려하지 못하였다는 점이다. 둘째, 본 연구에서 치주건강을 평가하는데 주관적인 평가만을 이용하였다는 것이다. 따라서 추후 다양한 정신건강 요인을 파악하고 객관적 치주건강 평가를 실시하여 모형을 검증할 필요가 있다. 셋째, 본 연구는 단면연구로 실시되었으므로 시간적 선후관계를 파악할 수 없다는 제한점을 가지고 있다. 그러함에도 불구하고 본 연구는 40세 이상 성인의 정신건강과 구강건강관련 삶의 질의 관계에서 치주건강의 매개효과를 검증하였다는 의의가 있다. 본 연구의 결과는 중년 이후 성인의 삶의 질 향상을 위한 정책 사업 시 정신건강 증진, 치주건강의 관리 및 예방 프로그램과 이를 위한 전문인력 활용 방안을 기획하는데 이용될 것을 기대한다.

본 연구는 40세 이상 성인을 대상으로 정신건강과 구강건강관련 삶의 질과의 관계에서 치주건강의 매개효과를 파악하였으며, 결론은 다음과 같다.

1. 인구사회학적 특성과 치주건강 및 OHIP-14의 관련성을 분석한 결과, 여자가 남자보다, 40-49세 집단이 50-59세 및 60세 이상의 집단보다 치주건강상태가 더 좋은 것으로 나타났다(p<0.05). 또한 남자, 50-59세, 고등학교 졸업 미만인 집단이 다른 집단보다 구강건강관련 삶의 질이 더 낮은 것으로 나타났다(p<0.01).

2. 정신건강과 OHIP-14의 관계에서 치주건강의 매개효과를 확인하기 위해 3단계의 위계적 다중회귀분석을 실시하였다. Model Ⅰ에서 우울감이 높을수록 치주건강상태가 좋지 않은 것으로 나타났다. Model Ⅱ에서는 우울감이 높을수록, 인지기능이 낮을수록 구강건강관련 삶의 질이 낮은 것으로 나타났다. Model Ⅲ에서는 치주건강상태가 좋을수록 구강건강관련 삶의 질이 낮은 것으로 나타났으며, 우울감과 OHIP-14의 관계에서 치주건강의 매개효과는 완전 매개하는 것으로 나타났다(p<0.001). 또한 구강건강관련 삶의 질에 대한 우울감의 직접적 효과보다 치주건강상태를 통한 간접적 효과의 영향력이 더 크게 나타났다.

3. 우울감과 OHIP-14의 관계에서 치주건강의 매개효과 검정 결과, 치주건강의 매개효과는 통계적으로 유의미하게 나타났다(p<0.01).이상의 결과에서 우울감과 구강건강관련 삶의 질의 관계에 치주건강은 완전 매개효과가 있으며 치주건강을 통한 간접 효과의 영향력이 크게 나타남에 따라 40세 이상 성인의 삶의 질에 우울과 치주건강은 직·간접적으로 관련되어 있음을 확인하였다. 따라서 중년 이후 삶의 질 향상을 위해서는 성인의 정신건강뿐만 아니라 구강건강을 증진시키기 위한 방안을 모색할 필요가 있다고 사료된다.

Conceptualization: MR Lee; Data collection: SH Kim; Formal analysis: SH Kim, MR Lee; Writing-original draft: SH Kim, MR Lee; Writing-review&editing: SH Kim, MR Lee, SS Bae, MK Kang, NR Jeong

MK Kang has been a member of editorial committee of the Journal of Korean Society of Dental Hygiene. She is not involved in the review process of this manuscript. Otherwise, there was no conflicts of interest.

None.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Hanseo University (IRB No. HS24-03-05-03).

Data can be obtained from the corresponding author.

This article is a revision of the first author’s master’s thesis from Hanseo University.

1. Kim GU, Min KJ. Effect of adult’s taste recognition threshold and salivary flow amount on DMFT and OHIP-14 depending on oral health behavior. JKAIS 2013;14(5):2234-43. https://doi.org/10.5762/KAIS.2013.14.5.2234

[DOI]

2. Lee HN, Kim EM. Oral health related quality of life of women college students. J Korean Soc Dent Hyg 2005;5(1):89-99.

3. Cushing AM, Sheiham A, Maizels J. Developing socio-dental indicators the social impact of dental disease. Community Dent Health 1986;3(1):3-17.

4. Kang HK, Yoon YS, Park JH, Sung NK, Bae GH, Kim JB. Awareness of patients with periodontal disease under treatments at initial and maintenance phase. J Korean Acad Oral Health 2005;29(3):271-80.

5. Lee JY, Kim GP, Yu BC. Relationship between periodontal diseases and quality of life. J Korean Soc Dent Hyg 2013;13(5):835-43. https://doi.org/10.13065/jksdh.2013.13.05.835

[DOI]

6. Kang YJ, Jang GW, Jeong MK. Oral health attitudes and behaviors among clients receiving scaling. J Korean Soc Dent Hyg 2011;11(5):773-82.

7. Chun HW, Yu MS, Choi MH. The association of oral diseases and chronic diseases in Korean adult population. J Korean Soc Dent Hyg 2012;12(2):235-49. https://doi.org/10.13065/jksdh.2012.12.2.235

[DOI]

8. Korea Centers for Disease Control & Prevention. The Seventh Korea National Health and Nutrition Examination Survey result report [Internet][cited 2024 Sep 01]. Available from: https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/sub01_05.do.

9. Lee EJ, Suh SR. Structural equation modeling of health-related quality of life in periodontal disease patients for the middle-aged Koreans. KJOHSM 2016;10(1):105-16. https://doi.org/10.12811/kshsm.2016.10.1.105

[DOI]

10. Kang HS, Jung SS. The effect of the traits of elderly people in senior citizen center on psychological well-being: focusing on the mediating effect of depression. Journal of Social Welfare Management 2017;4(1):21-45.

11. Kim EK. Age difference in factors associated with health-related quality of life among elderly. JKDAS 2017;19(5):2807-23. https://doi.org/10.37727/jkdas.2017.19.5.2807

[DOI]

12. Kim YS, Kim HN, Lee JH, Kim SY, Jun EJ, Kim JB. Association of stress, depression, and suicidal ideation with subjective oral health status and oral functions in Korean adults aged 35 years or more. BMC Oral Health 2017;17(1):101. https://doi.org/10.1186/s12903-017-0391-4

[DOI][PubMed][PMC]

13. Lee HJ, Kim YS. Relationship between oral health status and depressive symptoms in middle-aged women: the sixth Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES Ⅵ). J Korean Soc Dent Hyg 2019;19(6):941-50. https://doi.org/10.13065/jksdh.20190080

[DOI]

14. Kang HK. A study on the relationship between physical activity, mental health, oral health and quality of life according to chewing difficulty. J Korean Oral Health Sci 2019;7(2):1-8. https://doi.org/10.33615/jkohs.2019.7.2.1

[DOI]

15. Park ES, Choi JS. The effect of health status on general quality of life and oral health related quality of life in the middle-aged adults. J Dent Hyg Sci 2012;12(6):624-33.

16. Youn HJ, Kim SS. Factor associated with oral health-related quality of life in adults. J Korean Soc Dent Hyg 2015;15(6):1117-23. https://doi.org/10.13065/jksdh.2015.15.06.1117

[DOI]

17. Lee HK. Relationship between adult health-related quality of life (EQ-5D) and oral health status. KJOHSM 2022;16(4):37-46. https://doi.org/10.12811/kshsm.2022.16.4.037

[DOI]

18. Lee IH. Easyflow regression analysis. 1st ed. Seoul: Datasolution; 2014: 283-6.

19. Jo YH. The effect of social exclusion of the elderly on depression: focusing on the mediating effects of health promoting behaviors and social support[Doctoral dissertation]. Yongin: Calvin University, 2023.

20. Choi SA. Effects of a distance memory training intervention on cognitive function, memory self-efficacy and depression in older adults with subjective memory complaints[Master’s thesis]. Seoul: Korea National Open University, 2021.

21. Lee MS, Kim SH, Yang JS, Oh JS, Kim DK. Validity andreliability of the Oral Health Impact Profile in elderly Korean 65+. J Korean Acad Dent Health 2005;29(2):210-21.

22. Ng SK, Leung WK. Oral health-related quality of life and periodontal status. Community Dent Oral Epidemiol 2006;34(2):114-22. https:// doi.org/10.1111/j.1600-0528.2006.00267.x

[DOI][PubMed]

23. Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. J Pers Soc Psychol 1986;51(6):1173-82. https://doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173

[DOI][PubMed]

24. Jeon HR, Bae SM, Lee HJ. Association between physical activity and periodontitis according to depression among Korean adults. J Dent Hyg Sci 2024;7(1):69-81. https://doi.org/10.22753/JKDHS/2024.7.1.69

[DOI]

25. Lee ES, Do KY, Lee KS. Association of anxiety and depressive symptoms with periodontal disease in Korean women. J Dent Hyg Sci 2017;17(1):73-80. https://doi.org/10.17135/jdhs.2017.17.1.73

[DOI]

26. Kwon HJ, Yoon MS. Relationship of depression, stress, and self-esteem with oral health-related quality of life of middle-aged women. J Dent Hyg Sci 2015;15(6):825-35. https://doi.org/10.17135/jdhs.2015.15.6.825

[DOI]

27. Hong MH, Lee JM. The mediating effect of anxiety in the relationship between the oral health status and oral health quality of life of workers participating in self-sufficiency. J Converg Inf Technol 2021;11(4):176-85. https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2021.11.04.176

[DOI]

28. Eom MR, Jeong DB, Park DK. Enhancement of plaque control score following individualized repeated instruction. J Korean Acad Oral Health 2009;33(1):10-8.

29. Kim SH. Oral health care effects of periodontal disease patients with systemic diseases: case report. J Korean Soc Dent Hyg 2016;16(4):56775. https://doi.org/10.13065/jksdh.2016.16.04.567

[DOI]