1Department of Public Health Science, Graduate School, Dankook University

2Department of Dental Hygiene, College of Health Science, Dankook University

Correspondence to Jong-Hwa Jang, Department of Dental Hygiene, College of Health Science, Dankook University, 119 Dandae-ro, dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea. Tel: +82-41-550-1495, +82-10-4316-6003, E-mail: jhj@dankook.ac.kr

Volume 24, Number 6, Pages 597-607, December 2024.

J Korean Soc Dent Hyg 2024;24(6):597-607. https://doi.org/10.13065/jksdh.20240608

Received on September 18, 2024 , Revised on October 31, 2024, Accepted on November 03, 2024, Published on December 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: This study aimed to identify the level of interprofessional education (IPE) and oral care competency of dental hygienists, analyze the correlation between IPE and oral care competency, and identify factors related to oral care competency. Methods: This cross-sectional study conducted an online survey using a structured questionnaire among dental hygienists in dental hospitals or clinics for approximately 8 weeks from December 1, 2023 to January 31, 2024. Exploratory factor analysis was used to evaluate the validity of the IPE and oral care competency. Descriptive statistics, independent t-test, one-way ANOVA, Pearson’s correlation analysis, and multiple regression analysis were performed. Results: IPE and oral care competency of dental hygienists in dental hospitals and clinics had a significant positive correlation, indicating that the higher the IPE of dental hygienists, the higher their oral care competency. Conclusions: IPE should be improved to increase oral care competency if training geriatric oral care professionals. It is necessary to develop and apply programs to improve IPE.

Competency, Dental hygienist, Integrated care, Interprofessional education, Oral care

현재 우리나라의 고령 인구는 전체 인구의 19.2%를 차지하고 있으며, 2025년에는 20.3%를 넘는 초고령사회로 진입할 것으로 예측된다[1]. 노인 인구의 증가로 고령사회가 가속화되면서 노인의 의료비 및 사회복지비 증가에 대한 우려도 함께 높아지고 있다[2]. 독거노인 비율 또한 지속해서 증가하고 있어 사회적 돌봄이 필요한 노인 인구가 계속 늘어날 것으로 예측된다[3]. 이에 따라 노인의 건강 문제에 대한 관심도 증가하고 있다.

노인의 구강건강은 전신 건강과 밀접한 연관성이 있으며[4,5], 삶의 질 향상에 중요한 결정인자로 작용함이 밝혀져 건강한 노후를 위한 구강건강의 중요성이 더욱 강조되고 있다[6]. 노인의 사망 원인으로는 악성 신생물이 1위, 폐렴이 2위를 각각 차지하고 있다[7]. 폐렴은 열악한 구강 위생 및 치주염 등으로부터 발생하므로 노인의 구강건강과 밀접한 연관성이 있으며[8], 특히 흡인성 폐렴은 노인의 사망률을 높인다[9].

국가적 차원에서 노인 문제 해결을 위하여 2019년도 6월부터 2023년 6월까지 지역사회 통합돌봄 선도 사업이 실시되었고, 2023년 7월부터 2025년 12월까지 노인 의료 돌봄 통합지원 시범사업이 수행되고 있다[10]. 이 사업은 돌봄이 필요한 지역주민을 대상으로 지역 사회 내에서 주민들과 어울려 건강한 노후를 보낼 수 있도록 그들의 욕구에 맞는 주거, 보건의료, 돌봄 등의 서비스를 지원한다. 그 중 방문 구강 관리에서는 대상자가 살고 있는 곳에 직접 방문하여 구강 마사지, 구강위생 관리, 구강근기능 훈련 등 전반적인 구강 관리를 수행한다[11].

방문 구강 관리를 통해 노인들의 구강건강 및 삶의 질 향상에 기여하였으나[11–13], 이러한 방문 구강 관리 프로그램의 활성화를 위해서는 구강 관리를 위한 노인 전문인력 양성이 시급하다. 이를 위해 구강 분야의 전문가뿐만 아니라 타 직종의 전문가들과 협력할 수 있어야 한다. 이러한 역량 배양을 위해서는 다직종 연계 교육이 요구된다[13].

다직종 연계 교육(Interprofessional education, IPE)이란 두 개 이상의 전문 직종이 서로 함께 배우고, 서로에게서 배우고, 서로에 대해서 배우는 것으로, 향후 임상에서 타 직종과 효과적인 협력을 통해 질 좋은 의료 서비스를 제공하여 환자 만족도를 증대시키는 중요한 교육 방식이다[14]. 선행연구에 따르면, 의사, 한의사, 간호사, 약사, 물리치료사 직종에 IPE가 적용되었으며[15], IPE 측정 도구의 타당성 검증 연구[16]가 보고되고 있으나 치과위생사의 IPE 관련 연구는 매우 부족한 실정이다. 고령사회에서 노인 통합돌봄 기반 구강 관리 역량을 배양하기 위해서는 치과위생사가 보유하고 있는 IPE 역량에 대한 면밀한 평가가 필요하다.

이에 본 연구는 초고령사회 대비 치과위생사의 방문 구강 관리를 위한 IPE 역량 강화 프로그램 개발을 위한 기초연구로서 치과위생사의 노인 통합돌봄 기반 구강 관리를 위한 IPE 역량과 구강 관리 역량 수준을 측정하고, 상호관련성 및 구강 관리 역량 관련 요인을 파악하였다.

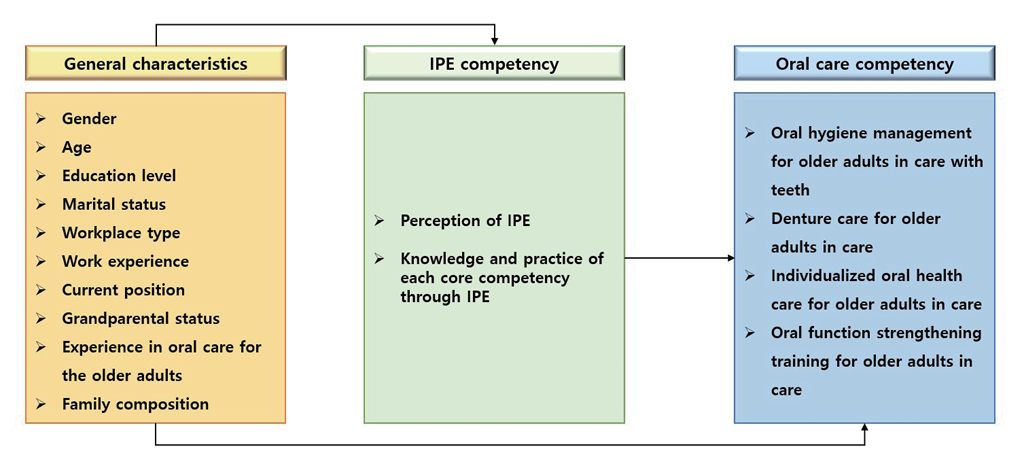

이 연구는 치과 병의원에 종사하는 치과위생사의 노인 통합돌봄 기반 구강 관리를 위한 IPE 역량과 구강 관리 역량 수준을 평가한 서술적 횡단면 조사 연구이다. 세부적인 연구의 내용과 흐름은 <Fig. 1>과 같다.

연구 대상자의 윤리적 고려를 위해 헬싱키 선언을 준수하였고, 단국대학교 기관생명윤리위원회의 심의를 받았다(IRB No. DKU 2023-09033-002).

Fig. 1. Research flowchart

연구 대상자 모집은 약 75,000명의 회원을 보유한 온라인 치과위생사 커뮤니티를 이용하였다. 커뮤니티에는 치과 병의원에서 근무 중인 치과위생사뿐만 아니라 기업, 교육기관 등 다양한 분야에서 활동하는 치과위생사가 있다.

연구 대상자의 선정 기준은 치과 병의원에 근무하는 치과위생사를 대상으로 하였다. 적정 샘플 수는 G*power 프로그램을 이용하여 회귀분석 결과를 검정할 수 있는 효과크기 0.15, 유의수준 0.05, 검정력 95%, 독립변수 9개로 계산한 결과 166명으로 도출되었으나 약 20% 정도 중도 탈락을 고려하여 약 223명으로 정하였다.

설문지는 일반적 특성 10문항, IPE 역량 관련 28문항, 구강 관리 역량 관련 25문항으로, 총 63개의 문항으로 구성되었다. 일반적 특성의 경우, Cho[17]의 연구에서 치과위생사를 대상으로 제작한 설문 중 ‘일반적 특성’ 부분을 수정 및 보완하여 사용하였다. IPE 역량 관련 문항의 경우, Choi[16]가 개발한 「한국형 전문직 간 교육(IPE) 평가 도구」 중 사전 설문지와 사후 설문지의 중복되는 문항을 추출 후 어미를 수정 및 보완하여 사용하였다. 구강 관리 역량 관련 문항은 Charadram 등[18]의 연구에서 사용된 「돌봄 노인의 구강관리 표준 지침」을 한국어로 번역하고 전문가 델파이 조사를 통해 타당도를 검증한 Jang 등[19]의 「지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어)사업에서의 구강건강 돌봄서비스 연계 모형 개발(안) 및 치과위생사 활용방안 연구」 중 ‘구강위생 및 구강건강관리’ 부분을 일부 발췌 후 수정 및 보완하여 사용하였다.

2023년 12월 1일부터 2024년 1월 31일까지 약 8주간 구조화된 설문지를 이용하여 온라인 설문조사를 진행하였다. 온라인 치과위생사 커뮤니티의 모집공고문을 통해 본 연구의 목적과 방법에 대해 자세히 설명하고, 설문 결과의 익명 처리 및 비밀 보장과 연구 이외의 목적으로는 이용되지 않을 것을 고지한 후 자발적으로 연구 참여에 동의한 자를 대상으로 설문을 시행하였다.

최종 연구 대상자 223명에게 설문을 제공하였으며 설문 응답이 불충분한 4부를 제외하고 총 219명을 분석 대상으로 정하였다.

본 연구에서 수집된 자료는 SPSS Statistics (ver. 25.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA) 프로그램을 이용하여 분석하였으며, 연구 대상자의 일반적 특성은 빈도분석 및 기술통계량을 구하였다. 치과위생사의 IPE 역량의 타당성 검증에는 탐색적 요인분석과 신뢰도 분석을 시행하였으며, 일반적 특성에 따른 IPE 역량 및 구강 관리 역량의 평균 차이는 기술통계량을 구한 후 independent t-test와 one-way ANOVA 검정을 시행하였다. 이후 Duncan test를 이용하여 사후검정을 진행하였다. 치과위생사의 IPE 역량과 구강 관리 역량 간의 상관관계는 Pearson의 상관분석을 통해 실시하였고, 구강 관리 역량 관련 요인분석은 위계적 다중회귀분석을 시행하였다.

연구 대상자의 일반적 특성은 <Table 1>과 같다. 성별은 여자가 97.3%로 대다수였다. 연령은 26세 이상 30세 이하가 40.2%로 가장 많았으며 평균은 30.36(±4.12)세로 나타났다. 학력의 경우, 학사(전공심화과정 포함)가 61.6%로 가장 많았으며, 전문학사(이하 과정 포함) 33.8%, 대학원(또는 과정 중) 4.6% 순으로 나타났다. 결혼 여부에 대해서는 미혼이 89.0%로 대부분을 차지했다. 근무지 형태는 치과의원 56.9%, 치과병원 37.6%, 종합 및 대학병원 5.5%로, 치과의원에 근무하는 치과위생사가 가장 많았다. 근무 경력의 경우, 61개월 미만인 치과위생사가 74.4%로 가장 많았으며, 평균은 51.38(±32.29)개월로 나타났다. 직위의 경우에는 치과위생사가 94.5%로 가장 많았고, 진료팀장 4.1%, 상담실장 1.4% 순으로 나타났다. 조부모 여부의 경우, 조부모가 있지만 동거하지 않는 경우가 58.4%로 가장 많았으며, 조부모와 동거하는 경우가 31.1%, 조부모가 없는 경우가 10.5%를 차지하였다.

노인 구강 관리 경험으로는 ‘있다’는 응답이 91.8%로 대다수였으며, ‘없다’가 5.0%, ‘잘 모르겠다’가 3.2%로 나타났다. 가족 구성 형태는 비독거 가구가 55.3%로 독거 가구보다 많은 것으로 나타났다.

Table 1. General characteristics of the participants

| Characteristics | Categories | N | % |

|---|---|---|---|

| Gender | Male | 6 | 2.7 |

| Female | 213 | 97.3 | |

| Age (yr) | ≤25 | 29 | 13.2 |

| 26-30 | 88 | 40.2 | |

| 31-35 | 80 | 36.5 | |

| ≥36 | 22 | 10.0 | |

| Mean±SD | 30.36 ±4.12 | ||

| Education level | Associate degree (including below) | 74 | 33.8 |

| Bachelor’s degree (including advanced major) | 135 | 61.6 | |

| Graduate school (or in progress) | 10 | 4.6 | |

| Marital status | Single | 195 | 89.0 |

| Married | 24 | 11.0 | |

| Workplace type | Dental clinic | 124 | 56.9 |

| Dental hospital | 82 | 37.6 | |

| General and university hospital | 12 | 5.5 | |

| Work experience (months) | <61 | 163 | 74.4 |

| 61-120 | 49 | 22.4 | |

| >120 | 7 | 3.2 | |

| Mean±SD | 51.38 ± 32.29 | ||

| Current position | Dental hygienist | 207 | 94.5 |

| Clinic team leader | 9 | 4.1 | |

| Consultation room leader | 3 | 1.4 | |

| Grandparental status | None | 23 | 10.5 |

| Yes (living together) | 68 | 31.1 | |

| Yes (not living together) | 128 | 58.4 | |

| Experience in oral care for the older adults | None | 11 | 5.0 |

| Yes | 201 | 91.8 | |

| Not sure | 7 | 3.2 | |

| Family composition | Living alone | 98 | 44.7 |

| Live together | 121 | 55.3 | |

치과위생사의 IPE 역량의 구성타당도를 파악하기 위하여 탐색적 요인분석(Exploratory Factor Analysis, EFA)을 실시했다<Table 2>. 수집된 자료의 요인분석 적합성을 파악하기 위하여 IPE를 통한 핵심 역량별 지식 및 실천 정도에 관한 26개의 문항에 대해 KMO (Kaiser-MeyerOlkin)의 표본 적합도와 Bartlett의 구형성 검정을 진행한 결과, KMO의 표본 적합도 지수가 0.855로 나타나 본 자료는 요인분석에 적합하였다. 또한 Bartlett의 구형성 검정 결과가 유의수준 0.05보다 작게 나타나 요인분석에 적합함을 알 수 있었다. 4번에 걸쳐 공통성이 0.5 미만인 항목을 1차로 삭제한 후 다른 요인과 높은 중복 부하량을 보인 문항을 제외한 결과, 총 26개의 문항에서 9개의 문항으로 추려졌으며, 하위 요인의 경우 크게 2가지 요인으로 나뉘어 요인 1을 ‘역할 및 협력’, 요인 2를 ‘존중 및 이해’ 요인으로 각각 명명하였다. 신뢰도 분석의 경우, Cronbach’s alpha 값이 각각 0.799와 0.738로 나타나 양호한 신뢰도를 가지는 것으로 나타났다.

Table 2. Validation of interprofessional education competencies for dental hygienists

| Items | Commonality | Factor | Cronbach’s α | |

|---|---|---|---|---|

| Roles and cooperation | Respect and understanding | |||

| – Can you perform your role correctly when problems arise that involve several professions? | 0.681 | 0.821 | 0.078 | 0.799 |

| – Can IPE increase understanding between different professions? | 0.532 | 0.711 | 0.161 | |

| – When there are differences of opinion, can you try to find a compromise by discussing with team members? | 0.550 | 0.664 | 0.331 | |

| – Through IPE, can you acquire communication skills with team members and subjects from different professions? | 0.476 | 0.646 | 0.243 | |

| – Can you learn the necessity of each profession through IPE? | 0.607 | 0.644 | 0.438 | 0.738 |

| – In problem situations involving several professions, can you consider the differences between them? | 0.638 | 0.694 | 0.793 | |

| – Through IPE, can you learn how to share and accept each other’s opinions? | 0.602 | 0.178 | 0.755 | |

| – When communicating, can you use terms that are easily understood by your interlocutor (team members, patients, etc.)? | 0.523 | 0.293 | 0.661 | |

| – In multiple professions, can you understand the roles and responsibilities of team members from different professions through IPE? | 0.498 | 0.363 | 0.605 | |

| Eigenvalues | 4.022 | 1.085 | ||

| Variance ratio | 44.684 | 12.051 | ||

| Cumulative variance ratio | 44.684 | 56.735 | ||

KMO=0.855, Bartlett X2=616.889, p<0.001;

Extraction method: PCA (principal component analysis); Rotation method: Varimax

치과위생사의 IPE 역량과 구강 관리 역량 모두 일반적 특성 10가지 중 연령, 학력, 근무 경력, 조부모 여부, 가족 구성 형태에 따라 유의한 차이가 있었다<Table 3>. Duncan test의 결과, IPE 역량의 경우 연령에서 ‘25세 이하’ 치과위생사가 ‘31세 이상 35세 이하’인 치과위생사와 유의한 차이가 있었다(p<0.001). 또한 조부모 여부는 ‘조부모와 동거를 하는 경우’와 ‘조부모가 있지만 동거하지 않는 경우’ 간에 서로 유의한 차이가 있었다(p<0.001).

구강 관리 역량의 경우, 연령에서 ‘25세 이하’ 치과위생사의 구강 관리 역량 평균은 ‘31세 이상 35세 이하’인 치과위생사와만 유의한 차이가 있었으며(p<0.001), ‘31세 이상 35세 이하’의 치과위생사의 경우 ‘36세 이상’의 치과위생사와도 유의한 차이가 있음을 알 수 있었다(p<0.001). 근무 경력에 따라서는, ‘61개월 미만’인 치과위생사와 ‘61개월 이상 120개월 이하’인 치과위생사 간의 구강 관리 역량 평균에 유의한 차이가 있었으며(p<0.001), ‘61개월 이상 120개월 이하’의 경우 ‘120개월 초과’인 치과위생사와도 유의한 차이가 있음을 알 수 있었다(p<0.001). 조부모 여부에 따라서는, ‘조부모가 없는 경우’와 ‘조부모와 동거를 하는 경우’ 간에 유의한 차이가 있었으며(p<0.001), ‘조부모와 동거를 하는 경우’에는 ‘조부모가 있지만 동거하지 않는 경우’와도 유의한 차이가 나타났다(p<0.001).

Table 3. Interprofessional education (IPE) competency and oral care competency by general characteristics of dental hygienists

| Variables | IPE competency | t/F | p* | Oral care competency | t/F | p* | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | Mean±SD | N | Mean±SD | ||||||

| Gender | |||||||||

| Male | 6 | 3.93±0.50 | 0.020 | 0.984 | 6 | 4.00±0.54 | 0.328 | 0.744 | |

| Female | 213 | 3.92±0.63 | 213 | 3.91±0.64 | |||||

| Age (yr) | |||||||||

| ≤25 | 29 | 4.12±0.26b | 5.878 | 0.001 | 29 | 4.27±0.32b | 8.815 | <0.001 | |

| 26-30 | 88 | 3.99±0.59ab | 88 | 3.97±0.65ab | |||||

| 31-35 | 80 | 3.71±0.66a | 80 | 3.67±0.63a | |||||

| ≥36 | 22 | 4.01±0.75ab | 22 | 4.12±0.59b | |||||

| Education level | |||||||||

| Associate degree (including below) | 74 | 4.13±0.53 | 7.191 | 0.001 | 74 | 4.15±0.57 | 8.129 | <0.001 | |

| Bachelor’s degree (including advanced major) | 135 | 3.80±0.65 | 135 | 3.79±0.65 | |||||

| Graduate school (or in progress) | 10 | 4.03±0.37 | 10 | 3.92±0.55 | |||||

| Marital status | |||||||||

| Single | 195 | 3.94±0.62 | 1.115 | 0.266 | 195 | 3.93±0.62 | 1.212 | 0.227 | |

| Married | 24 | 3.79±0.65 | 24 | 3.77±0.75 | |||||

| Workplace type | |||||||||

| Dental clinic | 124 | 3.86±0.66 | 1.758 | 0.175 | 124 | 3.85±0.65 | 1.225 | 0.296 | |

| Dental hospital | 82 | 4.02±0.55 | 82 | 3.99±0.62 | |||||

| General and university hospital | 12 | 3.84±0.70 | 12 | 3.96±0.58 | |||||

| Work experience (months) | |||||||||

| <61 | 163 | 4.03±0.55b | 11.669 | <0.001 | 163 | 4.07±0.55b | 24.946 | <0.001 | |

| 61-120 | 49 | 3.57±0.72 | 49 | 3.40±0.65a | |||||

| >120 | 7 | 3.75±0.54 | 7 | 3.91±0.64b | |||||

| Current position | |||||||||

| Dental hygienist | 207 | 3.93±0.63 | 0.919 | 0.401 | 207 | 3.92±0.64 | 0.847 | 0.430 | |

| Clinic team leader | 9 | 3.88±0.48 | 9 | 3.94±0.65 | |||||

| Consultation room leader | 3 | 3.44±0.44 | 3 | 3.44±0.80 | |||||

| Grandparental status | |||||||||

| None | 23 | 3.91±0.50ab | 13.520 | <0.001 | 23 | 3.96±0.74b | 25.110 | <0.001 | |

| Yes (living together) | 68 | 3.62±0.68a | 68 | 3.51±0.59a | |||||

| Yes (not living together) | 128 | 4.08±0.55b | 128 | 4.12±0.54b | |||||

| Experience in oral care for the older adults | |||||||||

| None | 11 | 3.66±0.55 | 2.298 | 0.103 | 11 | 3.89±0.63 | 0.742 | 0.477 | |

| Yes | 201 | 3.95±0.63 | 201 | 3.93±0.64 | |||||

| Not sure | 7 | 3.57±0.53 | 7 | 3.33±0.73 | |||||

| Family composition | |||||||||

| Living alone | 98 | 4.05±0.58 | 2.850 | 0.005 | 98 | 4.08±0.52 | 3.712 | <0.001 | |

| Live together | 121 | 3.81±0.64 | 121 | 3.78±0.70 | |||||

| Total | 219 | 3.92±0.62 | 219 | 3.92±0.64 | |||||

*by the t-test and one-way ANOVA results are statistically significant at α=0.05

a,bAccording to the Duncan post-hoc test, there are no significant differences between groups with the same letters.

IPE 역량, IPE 역량의 세부 하위 요인인 역할 및 협력 요인과 존중 및 이해 요인, 구강 관리 역량의 4가지 변수는 통계적으로 유의한 양(+)의 상관관계가 있었다. 치과위생사의 IPE 역량이 높을수록 역할 및 협력 역량이 높고(r=0.926), 존중 및 이해 역량이 높으며(r=0.853), 구강 관리 역량 또한 높았다(r=0.701). 역할 및 협력 역량이 높을수록 존중 및 이해 역량이 높으며(r=0.593), 구강 관리 역량도 높았다(r=0.660). 또한 존중 및 이해 역량이 높을수록 구강 관리 역량이 높았다(r=0.583)<Table 4>.

Table 4 . Correlation between interprofessional education (IPE) competencies and oral care competencies of dental hygienists

| Variables | IPE competency | Roles and cooperation | Respect and understanding | Oral care competency |

|---|---|---|---|---|

| IPE competency | 1.000 | |||

| Roles and cooperation | 0.926** | 1.000 | ||

| Respect and understanding | 0.853** | 0.593** | 1.000 | |

| Oral care competency | 0.701** | 0.660** | 0.583** | 1.000 |

**p<0.01, by Pearson correlation coefficients are statistically significant at α=0.01.

IPE 역량의 세부 하위 요인인 역할 및 협력과 존중 및 이해가 구강 관리 역량에 미치는 영향에 대해 살펴보기 위하여 일반적 특성 중 연령, 학력, 근무 경력, 조부모 여부, 가족 구성 형태를 통제 변수로 사용하여 위계적 다중회귀분석을 실시하였다<Table 5>.

Model 1은 연령, 학력, 근무 경력, 조부모 여부, 가족 구성 형태를 독립 변수로 투입하여 구강 관리 역량에 미치는 영향을 파악하였다. Model 2는 Model 1에 사용된 변수를 통제변수로 두고 IPE 역량의 세부 하위 요인인 역할 및 협력 요인과 존중 및 이해 요인을 독립변수로 추가로 투입하여 분석하였다.

두 개의 Model 모두 회귀 모형이 적합하였으며, 수정된 설명력은 Model 1은 23.9%, Model 2는 54.0%로 나타났다. Model 1에서는 근무 경력, 조부모 동거 여부가 유의한 영향요인으로 나타났다. Model 2에서도 근무 경력, 조부모 동거 여부, 역할 및 협력 요인과 존중 및 이해 요인 모두 치과위생사의 구강 관리 역량에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 역할 및 협력 요인이 1만큼 증가할 때마다 구강 관리 역량이 0.356배 정도 증가하며(p<0.001), 존중 및 이해 요인이 1만큼 증가할 때마다 구강 관리 역량이 0.253배 정도 증가함을 알 수 있다(p<0.001).

치과위생사의 노인 구강 관리에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로는 역할 및 협력(β=0.405)이었으며, 그 다음으로 존중 및 이해(β=0.261), 조부모 동거(β=-0.244), 근무 경력(β=-0.188) 순으로 나타났다. 특히, 역할 및 협력, 존중 및 이해는 긍정적으로, 근무 경력과 조부모 동거는 부정적인 영향요인으로 나타났다.

Table 5. Factors related to oral care competency in dental hygienists

| Variables | Model 1 | Model 2 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| B | SE | β | t(p*) | B | SE | β | t(p*) | |

| (Constant) | 4.283 | 0.363 | 11.793(<0.001) | 1.402 | 0.378 | 3.708(<0.001) | ||

| Age | 0.005 | 0.012 | 0.034 | 0.430(0.667) | 0.014 | 0.010 | 0.087 | 1.418(0.158) |

| Associate degreea | 0.009 | 0.191 | 0.006 | 0.046(0.963) | 0.041 | 0.148 | 0.031 | 0.278(0.781) |

| Bachelor’s degreea | -0.111 | 0.185 | -0.085 | -0.603(0.547) | 0.013 | 0.144 | 0.010 | 0.090(0.929) |

| Working experience | -0.005 | 0.002 | -0.265 | -3.310(0.001) | -0.004 | 0.001 | -0.188 | -2.997(0.003) |

| No grandparentsb | -0.099 | 0.128 | -0.047 | -0.769(0.443) | -0.045 | 0.100 | -0.022 | -0.450(0.653) |

| Grandparents (living together)b | -0.569 | 0.098 | -0.413 | -5.786(<0.001) | -0.336 | 0.079 | -0.244 | -4.235(<0.001) |

| Living alonec | -0.012 | 0.088 | -0.009 | -0.136(0.892) | -0.018 | 0.069 | -0.014 | -0.260(0.795) |

| Roles and cooperation | 0.356 | 0.052 | 0.405 | 6.848(<0.001) | ||||

| Respect and understanding | 0.253 | 0.057 | 0.261 | 4.456(<0.001) | ||||

| F(p) | 10.802(<0.001) | 29.471(<0.001) | ||||||

| R2 | 0.264 | 0.559 | ||||||

| Adj. R2 | 0.239 | 0.540 | ||||||

*by Hierarchical multiple regression analysis at α=0.05;

aref.= Graduate school (or in progress); bref.= Grandparents (not living together); cref.= Live together

여러 선행연구[20–22]에 따르면, 구강건강은 전신 건강과 밀접하게 연관되어 있으며, 삶의 질의 결정 인자로 중요하게 작용한다[23]. 노인은 만성 치주질환 등을 포함한 다양한 원인으로 치아를 상실하고, 상실은 저작 기능 저하를 초래하여 음식물 섭취를 어렵게 해 영양 섭취 부족을 초래할 수 있다[24]. 또한 노인의 치아 상실은 저작 기능의 저하뿐만 아니라 발음, 심미 기능에도 부정적으로 작용할 수 있어 주의가 필요하다[25]. 이처럼 노인은 노화하여 신체적, 심리적, 사회적인 기능 감퇴로 인해 여러 가지 어려움을 가진다[26].

이러한 노인 돌봄에 대한 문제를 해결하는 방안으로 지역사회 통합돌봄 정책이 대두되었으며, 노인 돌봄을 위해서는 전문인력이 요구됨을 시사하고 있다. 노인 돌봄은 어느 한 분야에만 국한된 것이 아니라 여러 다른 분야들이 서로 연계하여 진행해야 하므로 노인 전문인력 양성 시 타 직종과 협력할 수 있는 역량을 먼저 배양해야 한다. 따라서 노인 전문인력을 양성하기 위해 ‘다직종 연계 교육’을 진행해야 하며, 그에 따른 다직종 연계 교육 프로그램이 요구되는 바이다. 선행연구에서 다직종 연계 교육 프로그램이 학생 또는 전문가들에게 미치는 긍정적인 효과에 대해 제시한 바 있으나[27,28], 주로 의학과와 간호학과 학생을 대상으로 IPE 역량을 평가하고 IPE 프로그램을 적용하는 등 제한적으로 이루어져 치과위생사를 대상으로 진행한 연구는 부족한 실정이다.

치과 병의원에서 근무하는 치과위생사의 IPE 역량의 타당성을 검증하기 위해 탐색적 요인분석을 실시한 결과, Hong과 Jeon[29]의 연구에서와 같이 본 도구의 문항들이 적합한 것으로 나타났다. 치과위생사의 IPE 역량은 25세 이하, 전문학사(이하 과정 포함), 근무 경력이 61개월 미만, 조부모가 있지만 동거하지 않는 경우, 혼자 살 때 가장 높았다. 연령과 근무 경력이 적은 경우에 IPE 역량이 더 높은 것은 IPE 프로그램이 도입되고 강조된 지 오랜 시간이 지나지 않았기 때문에 도입 이전에 졸업 후 치과 병의원에서 활동하고 있는 치과위생사의 IPE 역량이 상대적으로 낮은 것으로 파악된다. 또한 상대적으로 높은 학력을 가진 자보다 전문학사의 경우에 IPE 역량이 더 높게 나타난 것은 학력별 교육과정의 차이로 인한 것임을 추론할 수 있다. 조부모가 있지만 동거하지 않는 경우와 혼자 살 때 IPE 역량이 더 높게 나타난 것에 대해서는 조부모와 함께 거주하거나 다른 가족 구성원과 함께 산다고 해서 반드시 IPE 역량이 높다고 할 수 없음을 시사한다.

치과위생사의 구강 관리 역량의 경우, 연령, 학력, 근무 경력, 조부모 여부, 가족 구성 형태에 따라 유의한 차이가 있었다. 25세 이하, 전문학사(이하 과정 포함), 근무 경력이 61개월 미만, 조부모가 있지만 동거하지 않는 경우, 혼자 사는 경우에 구강 관리 역량이 가장 높았다. 또한 연령의 경우 26세 이상 30세 이하, 학력은 학사(전공심화과정 포함), 근무 경력은 61개월 미만, 조부모가 있지만 동거하지 않는 경우, 비독거하는 경우가 가장 많았다.

치과위생사의 IPE 역량, 하위 요인 2가지, 구강 관리 역량 간에 통계적으로 유의한 양(+)의 상관관계가 있어 치과위생사의 IPE 역량이 높을수록 구강 관리 역량이 높아진다는 결과가 도출되었다. 이는 보건의료계열 학생을 대상으로 한 IPE 프로그램이 학생들의 협업능력에 통계적으로 유의하지 않았음을 제시한 Hwang 등[30]의 연구 결과와 상반된다. 또한 IPE 역량의 세부 하위 요인 2가지 모두 구강 관리 역량에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다. 역할 및 협력 요인과 존중 및 이해 요인 모두 양의 부호를 가지므로, IPE 역량과 동일하게 각 세부 하위 요인의 역량이 증가하면 구강 관리 역량도 증가한다는 것을 알 수 있었다. 이를 통해 노인 통합돌봄 기반 구강 관리 역량을 강화하기 위해서는 타 직종의 역할을 인지하고 협력하는 능력, 타 직종의 업무를 이해하고 존중하는 능력이 뒷받침되어야 함을 추론할 수 있다. 종합하면, 치과위생사의 구강 관리 역량을 향상시키기 위해서는 이에 따른 체계적인 IPE 교육이 수반되어야 한다.

본 연구는 몇 가지 제한점이 있다. 첫째, 설문지 조사를 이용한 횡단면 연구로, 치과 병의원에서 근무하는 치과위생사들의 주관적인 생각을 바탕으로 조사되었으며 응답자의 주관적 판단 및 해석이 개입될 수 있다. 따라서 후속 연구에서는 정확성 및 신뢰성을 보완하기 위한 질적 연구 방법이 병행되어야 하며, IPE 프로그램 개발 및 적용을 통해 유용성을 검증할 수 있는 중재 연구가 이루어져야 한다. 둘째, 본 연구 대상은 치과 병의원에서 근무하는 치과위생사들로서 실제 통합돌봄을 수행하는 보건소 등의 근무자는 포함되지 않아서 선택 편견이 존재할 수 있다는 한계가 있다. 향후 연구에서는 치과 병의원뿐만 아니라, 보건소와 같은 공공기관, 기업과 교육기관 등 다양한 분야에서 근무하는 치과위생사로 연구 대상을 확대한 연구가 수행되어야 한다. 마지막으로 현재 국내에서 치과위생사의 IPE 연구가 거의 이루어지지 않아서 본 연구 결과의 비교 논의가 어려웠다는 한계가 있다. 그러나 이러한 제한점이 있음에도 불구하고, 치과위생사를 대상으로 구강 관리를 위한 IPE 역량을 평가한 최초의 연구이며, 본 연구 결과는 구강 관리를 위한 노인 전문인력 양성에 필요한 IPE 프로그램 개발 시 기초자료로 제공될 수 있다는 점에서 의의가 있다. 초고령사회 대비 통합돌봄이 강조되고 있는 시점에서 IPE 역량은 노인 보건 복지 정책의 선진화 실현에 필수 요인으로 전문인력 양성 교육에 반영되어야 할 것으로 제시된다.

치과 병의원에서 근무하는 치과위생사의 노인 통합돌봄 기반 구강 관리 역량과 IPE 역량 수준을 알아보고, 상호관련성 및 구강 관리 관련 요인을 파악한 주요 결과는 다음과 같다.

1. 치과위생사의 IPE 역량은 역할 및 협력과 존중 및 이해 요인으로 각각 명명하였다.

2. 치과위생사의 일반적 특성 중 연령, 학력, 근무 경력, 조부모 여부, 가족 구성 형태에 따라 IPE 역량과 구강 관리 역량에 유의한 차이가 있었다.

3. 치과위생사의 IPE 역량인 역할 및 협력 요인, 존중 및 이해 요인과 구강 관리 역량은 양(+)의 상관관계가 있었다.

4. IPE 역량의 세부 하위 요인인 역할 및 협력(t=6.848, p<0.001), 존중 및 이해(t=4.456, p<0.001), 근무 경력(t=-2.997, p=0.003), 조부모 동거(t=-4.235, p<0.001)가 구강 관리 역량에 통계적으로 유의한 영향 요인이었다. 아울러 영향 요인의 효과 크기는 역할 및 협력(β=0.405), 존중 및 이해(β=0.261), 조부모 동거(β=-0.244), 근무 경력(β=-0.188) 순이었다. 이 모형의 수정된 설명력은 54.0%로 나타났다.

치과 병의원에서 근무하는 치과위생사는 IPE 역량이 높을수록 구강 관리 역량이 높은 것으로 밝혀졌다. 따라서 구강 관리를 위한 노인 전문인력 양성 시 구강 관리 역량을 높이기 위해서는 우선적으로 IPE 역량을 향상시키는 것이 중요하며, 실제적인 프로그램 개발 및 적용이 필요할 것으로 사료된다

Conceptualization: JH Jang; Data collection: JW Park; Formal analysis: JW Park; Writing-original draft: JW Park; Writingreview&editing: JH Jang, JW Park

JH Jang has been a member of editorial committee of the Journal of Korean Society of Dental Hygiene. She is not involved in the review process of this manuscript. Otherwise, there was no conflicts of interest.

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2023S1A5A2A01077353).

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Dankook University (IRB No. 2023-09-033-002).

Data can be obtained from the corresponding author.

None.

1. Population projections for Korea [Internet]. Statistics Korea[cited 2024 Jun 11]. Available from: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA002&conn_path=I2.

2. Choi JH, Yi NY. Evaluation of employees’ and volunteers’ food safety knowledge and practices for production, packaging, holding, and delivery stages in home-delivered meal service for the elderly. J Korean Soc Food Sci Nutr 2024;53(2):214-22. https://doi.org/10.3746/ jkfn.2024.53.2.214

[DOI]

3. Kim KW, Choi SH. A study on the care needs and well-being of the elderly using elderly care service: focus on the social value orientation. J Korea Cont Assoc 2021;21(4):555-64. https://doi.org/10.5392/JKCA.2021.21.04.555

[DOI]

4. Lee SY. Oral health and systemic diseases in the elderly. Korean J Clin Geri 2020;21(2):39-46. https://doi.org/10.15656/kjcg.2020.21.2.39

[DOI]

5. Jeong HJ, Kim YH, Yun JW, Oh SH, Yoon HS, Lee MK, et al. The effect of general health status, oral health behavior and status on quality of life in Korea adults. J Korean Acad Oral Health 2020;44(3):158-65. https://doi.org/10.11149/jkaoh.2020.44.3.158

[DOI]

6. Kim YH, Lee JH. A study on the OHIP-14 of some local women impact on the EQ-5D for review. J Korean Acad Oral Health 2015;39(3):180-5. https://doi.org/10.11149/jkaoh.2015.39.3.180

[DOI]

7. Number of elderly deaths by major causes and gender [Internet]. Statistics Korea[cited 2024 Jun 11]. Available from: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=698&tblId=DT_698002_2023_A016A&conn_path=I2.

8. Paju S, Scannapieco FA. Oral biofilms, periodontitis, and pulmonary infections. Oral Diseases 2007;13(6):508-12. https://doi.org/10.1111/ j.1601-0825.2007.01410a.x

[DOI][PubMed][PMC]

9. Jeon HS, Han SY, Chung WG, Choi JH. Knowledge, attitude, and behavior status on oral health care of geriatric care workers in long-term care facilities. J Dent Hyg Sci 2015;15(5):569-76. https://doi.org/10.17135/jdhs.2015.15.5.569

[DOI]

10. Yoo AJ, Park HK. Evaluation of the integrated care policy: performance and future directions. Public Health Aff 2022;6(1):75-98. https://doi.org/10.29339/pha.22.7

[DOI]

11. Park MH, Park JW, Lee SA, Jang JH. Awareness and attitudes regarding oral care intervention program based on community care for older adults at home: focusing on the grounded theory. J Korean Soc Dent Hyg 2023;23(5):351-60. https://doi.org/10.13065/jksdh.20230039

[DOI]

12. Yoon HS, Jeong MS, Jang JH. Changes in the oral health status of older adults with visual and hearing impairments through home oral health care intervention: a case report. J Korean Soc Dent Hyg 2023;23(1):13-24. https://doi.org/10.13065/jksdh.20230002

[DOI]

13. Jang JH. Oral health care intervention protocol for older adults at home in dental hygienists: a narrative literature review. J Korean Soc Dent Hyg 2023;23(5):333-41. https://doi.org/10.13065/jksdh.20230037

[DOI]

14. World Health Organization (WHO). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. No. WHO/HRH/HPN/10.3. World Health Organization, 2010.

15. Park YC, Lee ST, Park KH. The past, present, and future of interprofessional education in medical education in South Korea. Korean Med Educ Rev 2024;26(2):83-92. https://doi.org/10.17496/kmer.24.009

[DOI]

16. Choi HW. Development for korean version of evaluation tool in interprofessional education (IPE) [Master’s thesis]. Seongnam: Eulji university, 2023.

17. Cho GS. Development of standard guidelines for dental hygienists on the visiting oral health care program for the elderly[Doctoral dissertation]. Cheonan: Dankook university, 2022.

18. Charadram N, Maniewicz S, Maggi S, Petrovic M, Kossioni A, Srinivasan M, et al. Development of a European consensus from dentists, dental hygienists and physicians on a standard for oral health care in care-dependent older people: an e-Delphi study. Gerodontology 2021;38(1):41-56. https://doi.org/10.1111/ger.12501

[DOI][PubMed]

19. Jang JH, Lee JH, Park JE, Cho JW, Lee JY, Jeong MS, et al. Development of a model for linking oral health care services in the community integrated care (community care) project (draft) and research on the utilization of dental hygienists. Seoul: Korean Dental Hygienists Association (KDHA); 2021: 71-134.

20. Jung YY. Association between systemic disease activity restriction and oral health. J Korea Soc Comput Inf 2021;26(12):187-93. https://doi.org/10.9708/jksci.2021.26.12.187

[DOI]

21. Kim SM, Kwon EJ, Choi E. Review of research status on the impact of oral microorganisms on periodontal disease and systemic health. J Health Care Life Sci 2023;11(2):393-405. https://doi.org/10.22961/JHCLS.2023.11.2.393

[DOI]

22. Lee YH, Choi JO. Convergence of relationship between obesity and periodontal disease in adults. J Korea Converg Soc 2017;8(11):215-22. https://doi.org/10.15207/JKCS.2017.8.11.215

[DOI]

23. Kim GH, Lee JH. General aspect of residents in Youngnam area and subjective evaluation about oral health and quality of life along with health activity. J Korean Soc Dent Hyg 2008;8(4):277-88.

24. Lee HK, Song KB, Lee SK, Park JH, Choi YH. Association between tooth loss and cardiovascular risk indicators in the Korean elderly. J Korean Acad Dent Health 2008;32(4):495-503.

25. Jun MJ, Ryu SY. Oral health and behavior by tooth loss: the sixth Korea National Health and Nutrition Examination Survey. J Korea Ent Ind Assoc 2016;10(5):259-68. https://doi.org/10.21184/jkeia.2016.10.10.5.259

[DOI]

26. Kim EG, Lee JC. Management strategy by evaluation on comprehensive health problem in the community-dwelling elderly of Korea. J Korean Acad Nurs Admin 2006;12(3):464-72.

27. Oh SA. A study on the practical examples of interprofessional education of health and medical welfare field[Master’s thesis]. Gwangju: Chosun university, 2021.

28. Choi MK, An CS. The effectiveness of inter-professional education (IPE) program for major students: focusing on the analysis of 5 health professions major students. Kor J Neuromuscul Rehabil 2023;13(1):50-61. https://doi.org/10.37851/kjnr.2023.13.1.6

[DOI]

29. Hong MJ, Jeon MK. Reliability and validity of perception on importance of interprofessional core competencies(PI-ICCP) scale. Korean J Health Serv Manag 2019;13(4):253-63. https://doi.org/10.12811/kshsm.2019.13.4.253

[DOI]

30. Hwang SJ, Lee MH, Park JH. The effects of interprofessional education program for healthcare students on patient safety knowledge, patient safety performance confidence, collaborative ability, and conflict resolution ability. J Korea Acad Ind Coop Soc 2024;25(6):410-6. https:// doi.org/10.5762/KAIS.2024.25.6.410

[DOI]