Min-Ji Park1![]() , Herry Novrinda2

, Herry Novrinda2![]() , Jae-Young Lee1,3

, Jae-Young Lee1,3![]()

1Department of Public Health Science, Graduate School of Dankook University

2Department of Dental Public Health and Preventive Dentistry, Universitas Indonesia

3Department of Dental Hygiene, College of Health Science, Dankook University

Correspondence to Jae-Young Lee, Department of Dental Hygiene Science, College of Health Science, Dankook University, 119 Dandae-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31116, Korea. Tel: +82-41-550-1496, Fax: +82-504-090-7206, E-mail: dentaljy@dankook.ac.kr

Volume 25, Number 1, Pages 69-78, February 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(1):69-78. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.1.7

Received on November 29, 2024, Revised on December 15, 2024, Accepted on January 06, 2025, Published on February 28, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: This study aimed to identify key components of remote oral health management for parents of children aged 5–12 years, a crucial period for developing oral hygiene habits. Methods: An online survey was conducted from December 2023 to January 2024 among 205 caregivers interested in oral health management. Participants were categorized into group A (≤7 points) and group B (>7 points) based on their oral health scores. Results: Group B demonstrated greater experience and awareness of the importance of oral health education. Caregivers emphasized the need for distance education focused on basic oral health knowledge, dental disease information, and oral health management strategies. Higher oral health knowledge was significantly associated with an increased demand for education and enhanced self-efficacy in managing oral health. Conclusions: The f indings reveal a strong correlation between parental oral health knowledge, perceived educational needs, and self-efficacy. This underscores the importance of tailored remote education initiatives.

Adolescent, Children, Dental, Health education, Oral health, Self-efficacy

대한민국은 영유아 구강검진, 치면열구전색의 본인부담금 인하, 만 12세 이하 영구치의 광중합형 복합레진 급여화, 아동치과주치의 시범사업 등 다양한 제도를 통해 소아·청소년의 구강건강증진을 위해 노력해 왔다[1]. 또한, 구강보건법 제9조에 따라 3년마다 실시하는 아동구강건강실태조사[2]를 통해 아동의 구강건강 상태와 의식 상태 등 관련된 내용을 수집하고 있으며, 최근 조사에 따르면 만 5세와 만 12세 아동의 치아우식 경험 및 유병률은 증가하거나 정체된 상황이며, 치과 치료를 받지 못하는 주요 원인으로 ‘시간 부족’이 가장 높게 나타났다.

전 세계적으로도 WHO와 각국은 소아·청소년의 치아우식을 줄이기 위해 국가적 사업과 의료 체계를 개선해 왔고, 그 결과 OECD 국가들의 평균 우식경험지수는 낮아졌으나, 한국은 여전히 중위권에 머물러 추가적인 개선 노력이 요구된다[3,4]. 특히 소아·청소년기는 신체적, 인지적, 사회적 발달이 활발히 이루어지는 시기로[5], 이 시기의 구강건강은 성인기 구강건강의 기초가 되는 중요한 시점으로 이 시기에 적절한 예방과 관리가 필수적인 시기이다[6].

코로나19 팬데믹은 대면 중심의 기존 의료 및 교육 환경에 큰 제약을 가져오며 비대면 서비스의 중요성을 부각했고 비대면 시스템이 새로운 방법으로 자리 잡으며 다양한 분야에 도입되었다[7,8]. 국내에서는 국민의 안전을 확보하고 의료 자원의 과부하를 방지하기 위해 전화 상담, 비대면 처방, 화상 진료 등 비대면 의료 서비스가 시범적으로 도입되었으며[9], 국내외에서 소아중환자실 보호자 지원, 우울증과 강박증 등 정신 건강 관리, 약물 중독 치료 등 다양한 분야에서 비대면 시스템이 활용되고 효과를 거두고 있다[10-12]. 또한, 비대면 시스템은 건강관리뿐만 아니라 건강 교육 분야에서도 활용 가능성을 보였으며 소아천식 환자를 위한 비대면 지속 관리 교육이 기존에 인쇄물 중심의 교육보다 높은 만족도와 실천 의지를 끌어냈다[13].

코로나19는 기존 시행되던 대면 방식의 구강보건 교육에도 영향을 미쳤고 팬데믹으로 인해 유치원, 어린이집, 학교 등 공공시설에서의 대면 구강보건사업이 중단되었다[14]. 치아 모형, 그림, 치면착색제 등을 활용한 교육 방법을 사용하였던 기존 구강보건교육은 시설에 교육자료 및 영상을 배포하는 방법으로 전환하였고 일회성 교육이 대부분이었다[15].

현재 비대면 구강건강 관리 시스템은 애플리케이션을 활용한 진단, 칫솔질 안내, 구강보건교육 자료 제공 등 다양한 방식이 활용되고 있었으며[16], 지자체 보건소 담당자와 구강보건교육 담당자들이 비대면 교육을 수행할 때 업무 효율을 높이기 위해 개발된 콘텐츠를 활용할 수 있도록 비대면 구강관리 교육 매뉴얼도 개발되었다[17]. 그러나 실질적인 시행 사례는 여전히 부족하며, 구체적인 성과는 미비한 상황이다.

비대면으로 건강관리를 할 때, 인터넷 검색을 통한 건강정보, 스마트폰을 활용한 헬스케어 애플리케이션, 웨어러블 디바이스 등 여러 형태로 정보를 제공받을 수 있으며[18], 구강건강 관리에서도 활용 가능성이 높다. 그러나 인터넷 검색 기반 정보는 부정확하거나 상업적 목적으로 작성된 자료가 많아 신뢰성 있는 정보를 선별하는 데 어려움이 있고 수요자가 원하는 정보를 찾는 것에는 한계가 있다[19].

본 연구는 소아·청소년 보호자를 대상으로 비대면 구강건강 관리에 대한 수요를 파악하여, 수요자가 원하는 정보를 바탕으로 믿을 수 있는 교육자료 개발에 도움이 되도록 하며 이를 통해 비대면 시스템을 활용한 구강보건교육과 관리 체계를 발전시켜 소아·청소년 구강건강을 증진하고자 한다.

본 연구는 2023년 12월부터 2024년 1월까지 육아 커뮤니티 온라인 사이트에 모집공고문을 게시 후 URL (Uniform Resource Locator)을 이용해 설문조사를 하였다. 대전, 세종, 충청권에 거주하는 만 5-12세에 구강건강관리에 관심이 있는 소아·청소년의 보호자를 연구 대상으로 하였고 중복응답자와 유치를 1개 이상 가지고 있지 않은 소아·청소년의 보호자는 제외하였으며 연구 참여 동의 후 설문조사에 참여하였다. 설문은 익명으로 시행되었고 참여자 전원에게 보상을 하였으며 자료 활용의 연구 윤리적 사항을 공지하였다.

선행연구를 기반으로 G*power 3.1.9.4 program을 사용하였으며, 효과크기 0.25, 유의수준 0.05, 검정력 95%으로 다중회귀분석에 필요한 최종 연구대상자 수는 189명으로 최종 연구대상자 수는 설문지 탈락률 약 10%를 고려하여 총 210명을 연구대상자로 선정하였으며 결측치를 제외한 205명의 자료를 분석하였다. 본 연구는 헬싱키 선언의 지침을 준수하였으며, 단국대학교 기관윤리위원회의 승인을 받았다(DKU: 202307-023-005).

설문 문항은 Lee[20]의 연구에서 수정 보완하여 일반적 특성에 관한 10문항과 부모의 구강보건 지식 정도에 관한 10문항을 적용하였으며 부모의 구강보건 지식 정도는 정답일 경우 1점으로 최고 10점으로 평가하였다. 비대면 구강건강관리 교육 내용의 필요성 3문항(구강의 기초지식, 구강병 지식, 구강건강관리법)은 보건복지부와 한국건강증진개발원[17]에서 제시한 매뉴얼을 토대로 연구에 맞도록 수정·보완하여 적용하였다. 부모의 구강위생관리 관련 자기효능감 3문항(칫솔질 자기효능감, 치간위생관리 자기효능감, 치과방문 자기효능감)은 Kim[ 21]의 연구에서 수정·보완하여 적용하였고 비대면 구강건강관리 교육 내용의 필요성과 자기효능감 각 문항에는 하위항목을 두었고 리커트 5점 척도를 이용하여 평가하였다. 또한, 부모의 지식 정도에 따른 비대면 구강건강관리 교육 내용 필요성 전체의 Cronbach’s α값은 0.928이고 각 항목별 Cronbach’s α값은 ‘구강의 기초지식’ 0.875, ‘구강병 지식’ 0.789, ‘구강건강관리법’ 0.863으로 나타났다. 부모의 지식 정도에 따른 부모의 구강위생관리 관련 자기효능감 전체의 Cronbach’s α값은 0.918이고 각 항목별 Cronbach’s α값은 ‘칫솔질 자기효능감’ 0.851, ‘치간위생관리 자기효능감’ 0.826, ‘치과방문 자기효능감’ 0.862로 나타났다.

본 연구에서 수집된 자료는 SPSS program (ver. 26.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA)을 이용하여 분석하였으며 유의성 검정은 0.05로 하였다. 대상자의 일반적 특성은 기술통계, 부모의 지식 정도에 따른 두 그룹 간에 비교는 chi-squre test와 Independent student t-test, 변수 간 상관분석은 Pearson’s 상관분석을 하였다.

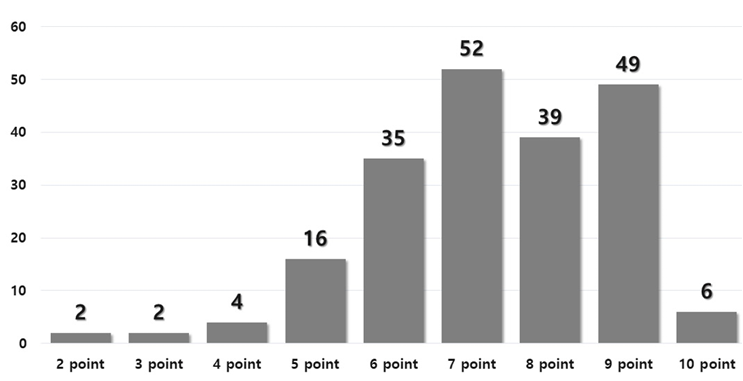

부모의 구강보건 지식 정도를 총 10문항을 통해 확인하였고 정답일 경우 1점, 오답일 경우 0점으로 계산하였다. 총 205명의 보호자의 구강보건 지식 정도 총합을 확인하고 최고점은 10점, 최저점은 2점이었다<Fig. 1>. 또한, 부모의 구강보건 지식 정도에 따른 비교를 위해 부모의 구강보건 지식 정도 점수 분포의 중위수 7.28점을 기준으로 7점 이하 111명을 구강보건 지식 하위그룹(이하 하위그룹)으로, 7점 초과 94명을 구강보건 지식 상위그룹(이하 상위그룹)으로 두 그룹으로 나누었다.

부모의 구강보건교육 경험은 하위그룹이 44명(39.6%), 상위그룹은 44명(46.8%)이었고, 불소도포 필요 여부에 대해 하위그룹은 102명(91.9%), 상위그룹은 91명(96.8%)이었다. 치과 정기검진 필요 여부에 대해 하위그룹은 103명(92.8%), 상위그룹은 93명(98.9%)이었으며 구강보건교육 필요 여부에 대해 하위그룹은 106명(95.5%), 상위그룹은 94명(100%)이었다. 부모의 구강보건교육 경험, 불소도포 필요 여부, 치과 정기검진 필요 여부, 구강보건교육 필요 여부는 부모의 지식 정도가 높은 상위그룹이 통계적으로 유의하게 차이가 나타났다(p<0.05). 적당한 치과 정기검진 주기는 두 그룹 모두 6개월이 가장 적당하다고 응답하였다<Table 1>.

비대면으로 구강보건교육을 진행한다고 하였을 때 어떠한 교육 내용을 필요로 하는지 알아보고자 하였으며 비대면 구강건강관리 교육 내용의 항목별 필요성을 확인하였을 때 ‘구강건강관리법’, ‘구강병 지식’, ‘구강의 기초지식’ 순으로 필요하다고 응답하였다. ‘구강의 기초지식’에서는 ‘치아의 역할’에 관한 내용과 ‘구강병 지식’에서는 ‘입속 세균관리’에 관한 내용, ‘구강건강관리법’에서는 ‘올바른 칫솔 선택’이 가장 필요하다고 응답하였다. 모든 하위항목에서 필요성은 상위그룹에서 높게 나타났으며, 두 그룹 간 통계적으로 유의한 차이가 있었다(p<0.05)<Table 2>.

부모의 구강위생관리 관련 자기효능감은 ‘칫솔질 자기효능감’, ‘치간위생관리 자기효능감’, ‘치과 방문 자기효능감’ 순으로 높게 나타났다. 세부 항목에서는 ‘칫솔질 자기효능감’에서는 ‘앞으로 치과 갈 계획이 없을 때도 칫솔질을 할 수 있다.’ 항목이 가장 높게 나타났고 ‘치간위생관리 자기효능감’에서는 ‘앞으로 치과 갈 계획이 없을 때 치간위생관리를 할 수 있다.’ 항목이 가장 높게 나타났다. ‘치과 방문 자기효능감’에서는 ‘정기 방문을 권유하지 않았을 때 치과에 방문할 수 있다.’ 항목에 가장 높게 나타났다<Table 3>.

부모의 구강보건 지식 정도와 비대면 구강건강관리 교육 내용의 필요성 및 부모의 구강위생관리 자기효능감의 상관성 분석 결과 부모의 구강보건 지식 정도는 비대면 구강건강관리 교육 내용의 필요성에서 구강병 지식(r=0.584 p<0.01), 구강의 기초지식(r=0.520, p<0.01), 구강건강관리법(r=0.422, p<0.01)항목 순으로 나타났고, 칫솔질(r=0.465, p<0.01), 치간위생(r=0.373, p<0.01), 치과방문(r=0.554, p<0.01)항목 모두에서 정(+)의 선형 상관이 있었다.

Table 1. General characteristics according to parents’ level of knowledge

| Variables | Division | Low group (N=111) | High group (N=94) | t | p* | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mean±SD | N(%) | Mean±SD | N(%) | ||||

| Age of parents (yr) | 37.71±3.78 | 38.06±3.60 | -0.679 | 0.498 | |||

| Age of children (yr) | 7.76±1.85 | 7.24±1.64 | 2.081 | 0.039 | |||

| Sex of children | Male | 50(45.0) | 56(59.6) | 0.038 | |||

| Female | 61(55.0) | 38(40.4) | |||||

| Family income | <400 | 11(9.9) | 8(8.5) | 0.829 | |||

| 400-600 | 62(55.9) | 54(57.5) | |||||

| 600< | 38(34.2) | 32(34.0) | |||||

| Parent’s experience of receiving oral health education | yes | 44(39.6) | 44(46.8) | 0.301 | |||

| No | 67(60.4) | 50(53.2) | |||||

| Necessity for fluoride application | Needs | 102(91.9) | 91(96.8) | 0.285 | |||

| Normal | 8(7.2) | 3(3.2) | |||||

| Needlessness | 1(0.9) | 0(0.0) | |||||

| Necessityf or regular oral examination | Needs | 103(92.8) | 93(98.9) | 0.065 | |||

| Normal | 2(1.8) | 1(1.1) | |||||

| Needlessness | 6(5.4) | 0(0.0) | |||||

| Appropriate interval oral examinations | 3 months | 16(14.4) | 9(9.6) | 0.704 | |||

| 6 months | 71(64.0) | 62(66.0) | |||||

| More than a year | 24(21.6) | 23(24.5) | |||||

| Necessity for oral health education | Needs | 106(95.5) | 94(100.0) | 0.114 | |||

| Normal | 2(1.8) | 0(0.0) | |||||

| Needlessness | 3(2.7) | 0(0.0) | |||||

*by chi-squre test or independent student t-test, Low group= Parents’ knowledge levels subgroup (≤7), High group= Parents’ knowledge levels top group (7<)

Table 2. The necessity for distance oral health management education content according to parents’ level of knowledge

Unit: Mean±SD

| Variables | Division | Low group (N= 111) | High group (N=94) | Total |

|---|---|---|---|---|

| Basic knowledge of oral | Role of teeth | 4.19±0.91 | 4.66±0.60 | 4.40±0.81* |

| Process of tooth decay | 4.16±0.79 | 4.56±0.60 | 4.35±0.74* | |

| Process of permanent tooth replacement | 4.06±0.92 | 4.57±0.63 | 4.30±0.84* | |

| Structure of a tooth | 4.01±0.87 | 4.61±0.57 | 4.28±0.80* | |

| Condition of normal tooth arrangement | 4.05±0.88 | 4.41±0.65 | 4.21±0.80* | |

| Function of oral | 3.93±0.94 | 4.50±0.60 | 4.19±0.85* | |

| Process of dental arch formation | 3.87±0.88 | 4.49±0.60 | 4.16±0.82* | |

| Reason for orthodontic treatment | 3.98±0.82 | 4.29±0.67 | 4.12±0.77* | |

| Facial protective device | 3.75±1.07 | 4.22±0.76 | 3.97±0.97* | |

| Subtotal | 4.22±0.58 | |||

| Knowledge of oral diseases | Management of oral bacteria | 4.25±0.78 | 4.65±0.52 | 4.43±0.70* |

| Process of dental caries | 4.19±0.84 | 4.64±0.48 | 4.40±0.73* | |

| Prevention of dental caries (use of fluoride) | 4.13±0.85 | 4.62±0.53 | 4.35±0.76* | |

| Dietary control (teeth and nutrition) | 4.14±0.83 | 4.59±0.54 | 4.34±0.84* | |

| Prevention of dental caries (sealant) | 4.12±0.89 | 4.56±0.52 | 4.32±0.78* | |

| Regular dental check-up | 4.01±0.88 | 4.55±0.54 | 4.26±0.79* | |

| Subtotal | 4.35±0.52 | |||

| Oral health management techniques | Proper toothbrush selection | 4.30±0.84 | 4.74±0.46 | 4.50±0.73* |

| Timing for brushing teeth | 4.18±0.94 | 4.71±0.52 | 4.42±0.82* | |

| Proper flossing technique | 4.27±0.91 | 4.61±0.53 | 4.42±0.78* | |

| Proper tooth brushing technique | 4.26±0.91 | 4.57±0.52 | 4.40±0.77* | |

| Proper toothpaste selection | 4.14±0.98 | 4.63±0.59 | 4.37±0.86* | |

| Smoking and oral health | 4.12±0.96 | 4.45±0.73 | 4.27±0.88* | |

| Proper oral care product selection | 4.00±0.91 | 4.55±0.58 | 4.25±0.82* | |

| Subtotal | 4.38±0.60 |

*p<0.05, Low group= Parents’ knowledge levels subgroup (≤7), High group= Parents’ knowledge levels top group (7<)

Table 3. Parents’ self-efficacy in oral health management according to parents’ level of knowledge

Unit: Mean±SD

| Variables | Division | Low group (N=111) | High group (N=94) | Total |

|---|---|---|---|---|

| Self-efficacy in tooth brushing | When there are no plans to visit the dentist | 4.36±0.91 | 4.67±0.49 | 4.50±0.76* |

| When busy with work | 4.13±0.94 | 4.66±0.48 | 4.37±0.80* | |

| When on vacation | 4.16±0.84 | 4.62±0.55 | 4.37±0.75* | |

| When feeling tired in the evening | 4.13±0.96 | 4.59±0.50 | 4.34±0.82* | |

| When experiencing a headache | 4.08±0.90 | 4.54±0.52 | 4.29±0.78* | |

| When physically unwell | 4.00±0.91 | 4.53±0.62 | 4.24±0.83* | |

| Subtotal | 4.35±0.60 | |||

| Self-efficacy in interdental hygiene management | When there are no plans to visit the dentist | 4.18±0.84 | 4.67±0.52 | 4.40±0.75* |

| When busy with work | 4.16±0.90 | 4.55±0.63 | 4.34±0.81* | |

| When on vacation | 3.95±0.96 | 4.44±0.70 | 4.18±0.88* | |

| When feeling tired in the evening | 4.00±0.91 | 4.32±0.76 | 4.15±0.86* | |

| When experiencing a headache | 3.97±0.89 | 4.27±0.69 | 4.11±0.82* | |

| When physically unwell | 3.76±0.96 | 4.35±0.86 | 4.03±0.96* | |

| Subtotal | 4.20±0.62 | |||

| Self-efficacy in visiting the dentist | ||||

| When regular visits are not recommended | 4.04±0.86 | 4.62±0.51 | 4.30±0.78* | |

| When unable to book an appointment with a well-known dentist | 3.82±1.05 | 4.55±0.62 | 4.16±0.95* | |

| When there are no symptoms in the teeth | 3.78±1.03 | 4.48±0.62 | 4.10±0.93* | |

| When busy | 3.75±1.00 | 4.29±0.65 | 4.00±0.89* | |

| When afraid of painful treatments | 3.68±0.88 | 4.22±0.69 | 3.93±0.84* | |

| When facing financial difficulties | 3.65±1.07 | 4.23±0.81 | 3.92±1.00* | |

| When there has been a previous unpleasant experience | 3.68±0.98 | 4.18±0.62 | 3.91±0.87* | |

| Subtotal | 4.04±0.66 |

*p<0.05, Low group= Parents’ knowledge levels subgroup (≤7), High group= Parents’ knowledge levels top group (7<)

Table 4. Correlation between parents’ level of knowledge, the necessity for distance oral health management education content and parents’ self-efficacy in oral health management

| Variables | Parents’ level of knowledge | Necessity for distance oral health management education content | Parents’ self-efficacy in oral health management | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Basic knowledge of oral | Knowledge of oral diseases | Oral health management techniques | Tooth brushing | Interdental hygiene management | Visiting the dentist | |||

| Parents’ level of knowledge | 1.000 | |||||||

| Necessity for distance oral health management education content | Basic knowledge of oral | 0.520** | 1.000 | |||||

| Knowledge of oral diseases | 0.584** | 0.718** | 1.000 | |||||

| Oral health management techniques | 0.422** | 0.555** | 0.767** | 1.000 | ||||

| Parents’ self-efficacy in oral health management | Tooth brushing | 0.465** | 0.601** | 0.698** | 0.750** | 1.000 | ||

| Interdental hygiene management | 0.373** | 0.526** | 0.460** | 0.494** | 0.583** | 1.000 | ||

| Visiting the dentist | 0.554** | 0.568** | 0.569** | 0.493** | 0.631** | 0.593** | 1.000 | |

**p<0.01, by Pearson’s correlation coefficient

Fig. 1. Scores for parents’ oral health level of knowledge

본 연구는 비대면 구강건강관리 시 소아·청소년의 보호자가 요구하는 교육 내용을 조사하여 교육자료 구성 및 개발에 도움이 되도록 하며, 부모의 구강보건 지식 정도에 따른 교육요구도 및 자기효능감의 관련성을 파악하고 자녀의 올바른 구강건강관리 습관을 조성할 수 있는 기초자료로 활용하고자 진행하였다.

부모의 구강보건 지식 정도에 따라 두 그룹으로 나눠 일반적 특성을 비교하였을 때, 부모의 구강보건교육 경험 여부, 불소도포와 치과 정기검진 그리고 구강보건교육 필요여부 모두 상위그룹이 더 높게 나타났다. Cho[22]의 연구에 따르면 부모의 구강보건 지식수준이 높을수록 자녀의 구강건강에 대해 더 합리적인 태도를 보이며, 유의미한 상관관계를 나타냈다. 이는 부모가 올바른 구강보건 지식을 가질수록 자녀의 구강건강에 대해 긍정적이고 적절한 태도를 보이는 것으로 판단된다.

비대면 구강건강 교육요구도는 구강건강 관리법, 구강병 지식, 구강의 기초지식 순으로 나타났다. 유사 구강보건교육 개발 연구 중 Lee[23]의 연구에서 유아 대상 구강보건교육 프로그램을 개발하기 위해 구강, 칫솔질, 치면세균막, 정기검진, 식이조절, 구강관리용품, 구강질환 등의 교육 주제를 선정하여 제시하였으며, 이에 따른 타당성 검토 및 해외사례의 도입을 한 바 있다. 세부 콘텐츠 주제에서 이번 연구의 교육 수요도와 일치하는 경향을 나타냈다.

부모의 구강보건 지식 정도에 따른 부모의 구강위생관리 관련 자기효능감에 유의한 상관관계를 나타냈다. 부모의 구강보건 지식 정도는 비대면 구강건강관리 교육 내용의 필요성에서 구강의 기초지식(r=0.520, p<0.01)이 가장 높게 나타났고 구강건강관리법(r=0.422, p<0.01)이 낮게 나타났다. 구강위생관리 관련 자기효능감에서는 칫솔질(r=0.465, p<0.01)항목이 가장 높게 나타났고 치과방문(r=0.554, p<0.01)항목에서 낮게 나타났다. Andrea 등[24]은 부모의 구강건강 자기효능감에 따른 부모와 자녀의 구강건강행동 및 상태를 확인하였고 부모의 구강건강 관련 자기효능감이 높을수록 자녀의 올바른 구강건강습관을 조성하는 데에 도움을 줄 수 있다고 하였다. 이는 부모의 구강보건 지식 정도와 구강건강 관련 자기효능감이 높을수록 자녀의 구강건강에도 긍정적인 결과를 가져온다는 본 연구 결과를 뒷받침한다.

부모의 구강보건 지식 정도와 비대면 구강건강관리 교육 내용의 필요성 및 부모의 구강위생관리 관련 자기효능감에 대한 상관성 분석 결과 양의 상관관계가 있었다. 부모의 구강보건 지식 정도가 높으면 비대면 구강건강관리 교육 내용의 필요성, 부모의 구강위생관리 관련 자기효능감이 높아짐을 알 수 있었다. Seo 등[25]의 연구에서 부모의 아동건강지식 정도와 건강 습관 지도이행도 수준 및 교육요구도를 조사하였고 부모의 교육요구도 및 지식 정도에 따라 아동의 건강한 습관을 위한 환경을 만들어줄 수 있으며 아동의 성장 발달과 건강 상태 등 아동의 건강에 영향을 끼칠 수 있음을 확인하였다. 또한, Jung[26]의 연구에서 대학생의 구강보건교육 경험과 지식수준 그리고 실천행동정도에 따라 구강건강 관련 자기효능감이 증가하는 것을 확인하였다. 본 연구와 다르게 대상자가 대학생이지만, 조기 구강보건교육 경험은 구강건강 지식수준을 향상하게 하며 실천 행동 정도도 높아지게 되어 구강건강 관련 자기효능감도 빠르게 상승할 것이라 생각한다. 이에 따라 부모의 구강보건 지식정도, 비대면 구강건강관리 교육내용 필요성, 부모의 구강관련 자기효능감은 생애 초기 핵심 단계인 소아·청소년들에게 건강한 구강관리방법과 나아가 구강건강 관련 자기효능감을 높일 수 있는 데에 영향을 끼칠 것으로 사료됨으로 소아·청소년 부모가 원하는 비대면 구강보건교육 내용을 확인해 보는 것은 의의가 있다고 보여진다.

또한, 반복적인 교육을 하기 위해서는 비대면의 장점을 이용한 증강현실(AR)의 주요 기술인 ICT 기술이 교육 및 건강 유지 프로그램에 점점 더 활용되고 있다. 증강현실 기술을 활용한 교육에서 Kim과 Ahn[27]은 증강현실을 활용한 음악교육 프로그램을 통해 유아의 감성지능을 증진하는데 효과적이라 하였다. 대학생을 대상으로 한 Lee와 Bae[28]의 연구에서는 증강현실 애플리케이션 수업방식의 수행 능력 점수가 더 높게 나타나, 증강현실 애플리케이션이 치아 형태 조각 실습도구로서의 가능성을 확인할 수 있었다고 하였다. 증강현실 기술을 활용한 방식의 교육이 점점 개발될 것임을 감안하면 칫솔질과 같은 구강보건교육도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

본 연구는 구강 관리 습관 형성에 중요한 시기인 아동의 부모를 대상으로 소아·청소년의 비대면 구강건강관리를 위한 요소들을 알아보고자 진행하였다. 그러나 해당 연구는 대전, 세종, 충청권에 거주하는 보호자를 대상으로 하였기 때문에 결과를 소아·청소년의 보호자 전체를 일반화하기에는 무리라고 할 수 있다. 하지만 부모의 지식 정도에 따른 자녀의 비대면 구강건강관리 필요성 및 부모의 구강 관련 자기효능감에 미치는 영향을 분석한 선행연구는 많지 않았으므로 소아·청소년의 올바른 구강건강 습관 형성 방안을 마련하기 위한 기초자료로 충분히 의미가 있다고 할 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 조사 지역의 범위 및 연구 영역을 넓히기 위한 노력이 필요하며 소아·청소년의 부모의 지식 정도를 향상 시킬 수 있는 방안 마련 및 부모 요구도에 따라 구강건강관리 교육 내용을 준비하여 소아·청소년의 구강건강관리 능력 향상에 끼치는 영향이나 교육 만족도 등 다방면적으로 분석하여 모색하는 후속 연구의 추가적인 진행이 요구된다.

본 연구는 부모의 지식 정도에 따른 비대면 구강건강관리 교육 시 필요하다고 생각되는 교육의 내용과 부모의 구강위생관리 관련 자기효능감의 연관성을 알아보고자 하였다.

1. 부모의 구강보건 지식 정도는 총 10문항을 통해 확인하였고, 총 205명 소아·청소년 부모의 구강보건 지식 정도 평균 점수는 7.28점으로 나타났다.

2. 일반적 특성 중 부모의 구강보건교육 경험, 불소도포 필요 여부, 치과 정기검진 필요 여부, 구강보건교육 필요 여부 모두 상위그룹에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 두 그룹 모두 적당한 치과정기검진 주기는 ‘6개월’이라고 응답하였다.

3. 비대면 구강건강관리 교육 내용의 필요성 결과, 대항목에서 구강건강관리법, 구강병 지식, 구강의 기초지식 순으로 필요하다고 요구되었으며, 모든 하위항목에서 상위그룹이 유의한 차이를 보이며 높게 나타났다.

4. 부모의 구강위생관리 관련 자기효능감은 칫솔질 자기효능감, 치간위생관리 자기효능감, 치과 방문 자기효능감 순으로 높게 나타났으며, 모든 하위항목에서 상위그룹이 유의한 차이를 보이며 높게 나타났다.

5. 부모의 지식에 따른 교육 필요도와 자기효능감과의 상관성 분석 결과 부모의 지식 정도가 높으면 비대면 구강건강관리 교육의 필요성과 부모의 구강위생관리 관련 자기효능감이 높아짐을 알 수 있었으며, 모두에서 정(+)의 선형 상관관계를 보여 매우 상호 연관성이 있는 것으로 분석되었다.

이상의 결과를 종합하면 소아·청소년 부모가 비대면 구강건강관리 교육 내용으로 구강건강관리법, 구강병 지식, 구강의 기초지식 순으로 필요성을 느끼고 있고 부모의 지식에 따른 교육 필요도와 자기효능감과의 상관성이 있음을 확인할 수 있었다. 소아·청소년의 올바른 구강건강 습관 형성을 위해 쉽게 접근 가능하고 흥미 유발이 가능한 증강현실이나 애플리케이션 등 다양한 방법을 비대면 구강건강관리 교육에 접목시키기 위한 노력과 부모의 구강건강 지식 수준 향상을 위해 지속적인 부모 교육도 필요하다고 생각된다.

Conceptualization: JY Lee; Data collection: MJ Park; Formal analysis: MJ Park, JY Lee, N Herry; Writing-original draft: MJ Park, JY Lee, N Herry; Writing-review&editing: MJ Park, JY Lee, N Herry

The authors declared no conflicts of interest.

This work was supported by the Technology Innovation Program (or Industrial Strategic Technology Development program) (No. 20019048).

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Dankook University (IRB No. DKU: 2023-07-023-005).

Data can be obtained from the corresponding author.

None.

1. Mo SE, Kim JG, Lee DW, Yang YM. Trends of dental caries prevalence in children under 14-year-old using a health insurance database. J Korean Acad Pediatr Dent 2023;50(4):409-20. https://doi.org/10.5933/JKAPD.2023.50.4.409

[DOI]

2. KDCA (Korea Disease Control and Prevention Agency). 2021–2022 Korea National Children’s Oral Health Survey [Internet]. Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023 [cited 2023 Nov 05]. Available from: https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/sub10/sub10_03.do

3. Lauris JRP, da Silva Bastos R, de Magalhaes Bastos JR. Decline in dental caries among 12-year-old children in Brazil, 1980–2005. Int Dent J 2012;62(6):308-14. https://doi.org/10.1111/j.1875-595x.2012.00124.x

[DOI][PubMed][PMC]

4. Oral Health Country. Based on the most recent data in CAPP in 2018 [Internet]. Area Profile Project; 2019 [cited 2024 Mar 24]. Available from: https://capp.mau.se/Global caries map for 12 year olds

5. Christian K, Helen BH, Myron B, Gabriella C, Ilgi E, Olayinka O, et al. Child and adolescent mental health worldwide: evidence for action. The Lancet 2011;378(9801):1515-25. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60827-1

[DOI][PubMed]

6. Broadbent JM, Thomson WM, Poulton R. Oral health beliefs in adolescence and oral health in young adulthood. J Dent Res 2006;85(4):339-43. https://doi.org/10.1177/154405910608500411

[DOI][PubMed][PMC]

7. Alharbi A, Alharbi S, Alqaidi S. Guidelines for dental care provision during the COVID-19 pandemic. Saudi Dent J 2020;32(4):181-6. https://doi.org/10.1016/j.sdentj.2020.04.001

[DOI][PubMed][PMC]

8. Kim JY, Lee KI. Advantages and Necessities of Telehealth Care Service. Korean J Med 2020;95(4):217-27. https://doi.org/10.3904/kjm.2020.95.4.217

[DOI]

9. Lim SM. Analysis of the current status of telephone consultation and prescription services implemented post-COVID-19. Seoul: Korean Medical Association Research Institute for Healthcare Policy; 2021: 52-8.

10. Woo DH, Yu HN, Kim HJ, Choi MY, Kim DH. Untact visit service development based on an application reflecting the circumstances during COVID-19: focusing on utilization in the pediatric intensive care units. J Korean Acad Nurs 2021;51(5):573-84. https://doi.org/10.4040/jkan.21143

[DOI][PubMed]

11. Business Wire. Pear therapeutics announces inclusion of reSET® and reSET-O® on the January 2023 Florida Medicaid preferred drug list [Internet]. Business Wire [cited 2023 Jul 07]. Available from: https://www.businesswire.com/news/home/20230118005318/en/PearTherapeutics-Announces-Inclusion-of-reSET%C2%AE-and-reSET-O%C2%AE-on-the-January2023-Florida-Medicaid-Preferred-Drug-L.

12. Qian X, Loo BRY, Castellanos FX, Liu S, Koh HL, Poh XWW, et al. Brain-computer-interface-based intervention re-normalizes brain functional network topology in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Transl Psychiatry 2018;8(1):149. https://doi.org/10.1038/s41398-018-0213-8

[DOI][PubMed][PMC]

13. Kim SH, Park SH, Kang IS, Song YY, Lim JH, Yoon WS, et al. Environmental management education using immersive virtual reality in asthmatic children. Allergy Asthma Respir Dis 2022;10(1):33-9. https://doi.org/10.4168/aard.2022.10.1.33

[DOI]

14. Kim HH. Satisfaction and direction of oral health education for non-face-to-face education due to COVID-19. J Kor Acad Dent Admin 2021;9(1):44-50. https://doi.org/10.22671/JKADA.2021.9.1.44

[DOI]

15. Yeo AN, Lee SY. A systematic review of domestic oral health care programs for elementary school children. J Korean Soc Dent Hyg 2020;20(3):257-68. https://doi.org/10.13065/jksdh.20200024

[DOI]

16. Kang CS, Kim HS. Evaluating children’s toothbrush based on child-centered design and gamification. Journal of Industrial Design Studies 2022;16(3):9-20. https://doi.org/10.37254/ids.2022.09.61.02.09

[DOI]

17. Korea Health Promotion Institute. Non-face-to-face children and adolescents oral care education manual [Internet]. Korea Health Promotion Institute; 2021 [cited 2023 Jun 23]. Available from: https://khepi.or.kr/kps/publish/view?menuId=MENU00890&page_no=B2017003&board_idx=10750.

18. Kim KB, Han KH. A study of the digital healthcare industry in the fourth industrial revolution. JCIT 2020;10(3):7-15. https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2020.10.03.007

[DOI]

19. Son HM, Je MJ, Sohn YS. Quality evaluation of online health information related to young child. Child Health Nurs Res 2018;24(1):91-100. https://doi.org/10.4094/chnr.2018.24.1.91

[DOI]

20. Lee SJ. Development and evaluation of oral hygiene education programs for pre-school children: based on concept ASSURE model [Doctoral dissertation]. Seosan: Hanseo University, 2019.

21. Kim EA. Validation of the Korean version of oral hygiene relative self-efficacy. [Master’s thesis]. Cheonan: Dankook University, 2023.

22. Cho HR. Knowledge and attitudes towards infant oral health, and related health behavior among parents. Child Health Nurs Res 2014;20(3):196-204. https://doi.org/10.4094/chnr.2014.20.3.196

[DOI]

23. Lee MO. A study on development of a program in oral health education for preschool children. Korean Public Health Res 2004;30(2):170-84.

24. Andrea SS, Rosie A, Julie G, Hanny C, Benedict K, Elisha R, et al. Parental self-efficacy and oral health-related knowledge are associated with parent and child oral health behaviors and self-reported oral health status. Community Dent Oral Epidemiol 2013;41(4):345-52. https://doi.org/10.1111/cdoe.12019

[DOI][PubMed]

25. Seo HM, Jeon MY, Choi NY. Health knowledge, health-guidance execution and health-education needs of parents of preschoolers. J Korean Public Health Nurs 2009;23(2):207-18. https://doi.org/10.5932/JKPHN.2009.23.2.207

[DOI]

26. Jung SJ. Effects of oral health education experience, knowledge, and practice behaviors on oral health care self-efficacy among college students. JKAIS 2023;24(9):480-6. https://doi.org/10.5762/KAIS.2023.24.9.480

[DOI]

27. Kim GH, Ahn JY. Development and effect of early childhood music education program using augmented reality (AR). The Korean Journal of Arts Education 2023;21(2):237-54.

28. Lee JG, Bae JH. The effect of utilizing augmented reality in a mobile application for sequential tooth carving by users. J Dent Rehabil Appl Sci 2023;39(2):69-78. https://doi.org/10.14368/jdras.2023.39.2.69

[DOI]