1Department of Dental Hygiene, Kyungpook National University

2Department of Dentistry, College of Medicine, Yeungnam University 3Department of Preventive Dentistry, Kyungpook National University

Correspondence to Eun-Young Park, Department of Dentistry, College of Medicine, Yeungnam University, 170 Hyeonchung-ro, Nam-gu, Daegu-si, 42415, Korea. Tel : +82-53-620-3282, Fax: +82-53-629-1772, E-mail: acidic@yu.ac.kr

Correspondence to Eun-Kyong Kim, Department of Preventive Dentistry, Kyungpook National University, 2177 Dalgubeol-daero, Junggu, Daegu-si, 41944, Korea. Tel: +82-53-660-6870, Fax: +82-53-423-2947, E-mail: ekkim99@knu.ac.kr

Volume 25, Number 3, Pages 233-40, June 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(2):233-40. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.3.6

Received on May 07, 2025, Revised on June 09, 2025, Accepted on June 12, 2025, Published on June 30, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0).

Objectives: To determine whether the oral health of the older people is improved by providing oral health checkups and oral health management in visiting day care centers for older people. Methods: The participants were 20 older people with long-term care Grades 3 to 5. A dentist performed an oral check-up, and a dental hygienist provided oral health education and professional toothbrushing three times per month. The dental plaque index (PI), the gingival index (GI), and the Winkel tongue coating index (TPI) were determined and compared before and after oral health education and Watanabe toothbrushing. Results: After oral health education and professional tooth brushing, the PI, the GI, and the TPI decreased significantly (p<0.05). Conclusions: Direct provision of oral health checkups, oral health education, and professional toothbrushing to older people improved their oral health and quality of life.

Day care center, Older people, Oral hygiene care

우리나라 65세 이상 노인 인구는 해마다 증가하고 있고, 2024년 통계청 자료에 따르면 우리나라 고령인구는 24년 전체 인구의 19.2%, 25년에 20%, 36년에 30%, 50년에 40%를 넘어설 것으로 전망하였다[1]. 2024년 12월 행정안정부 보도에 의하면 우리나라는 이미 노인인구가 20%를 넘어 초고령사회로 진입하였다고 한다. 노인은 전반적인 신체 기능의 쇠퇴와 함께 만성질환이 증가하고 구강 관련 질환도 복잡하게 나타난다. 노인의 대표적인 구강 관련 질환[2]으로 치주질환, 치아우식증, 구강건조증이 있다[3]. 특히 치주질환은 구강 건강 질환과 관련하여 2위를 차지 할 정도로 발병률이 높으며[4], 치주질환으로 인하여 치아를 상실하게 될 경우 외모나 발음, 저작 기능에도 영향을 미치고 이로 인한 영양섭취의 어려움은 일상생활 뿐 아니라 전신건강을 유지하는데도 문제를 일으킬 수 있다[5]. 따라서 노인들의 올바른 구강 건강 관리 행위가 잘 이루어질 수 있도록 구강 건강 상태를 평가하고 관리 할 수 있는 예방적인 정책 마련이 필요하다[6].

치주질환의 주요 요인은 치면세균막으로 이를 관리하기 위한 가장 효과적인 방법은 올바른 칫솔질이다. 특히 개인 구강 관리가 필요한 환자들에게 추천되는 전문가 칫솔질 방법으로는 와타나베 방법이 추천되고 있다[7]. 그러나 장기요양 등급을 받은 65세 이상의 노인들 스스로 칫솔질을 하고 구강 관리를 하기에는 어려움이 따른다.

우리나라 노인장기요양보험은 노인간병 및 장기요양에 관한 문제를 해결하기 위하여 2008년 부터 시행한 제도이다[8]. 일상생활을 혼자 수행하기 힘든 노인들은 신체 활동이나 가사 노동 등을 지원 받을 수 있으며 노인장기요양보험제도 안에서 요양보호사에게 신체 활동 지원의 일환으로 구강청결을 제공 받을 수 있다[9]. 그러나 노인들의 생활 및 활동을 지원하는 요양 보호사가 받는 교육 및 관리 내용 중에서 구강보건 교육에 대한 전문적 지식은 극히 적은 부분으로 요양보호사 전체 교육과정 중에서 개인 위생 간호 전체 시간 중에서 극히 일부분만 다루어지고 있다[10].

노인들은 전신질환으로 면역력이 떨어지고 각종 복용하는 약물로 인하여 특히 구강건조증[11]을 유발하기도 하고, 구강건조증으로 인하여 캔디다증 같은 여러 가지 심각한 구강질환을 유발 할 수 있으므로 구강 위생 관리가 무엇보다 중요하다. Boehmer U 등[12]은 칫솔질, 치실사용, 치간용품사용, 치면세마, 치과 진료 등이 구강건강 상태에 영향을 미친다고 하였다. 노인의 구강건강관리 필요성이 높아짐에도 불구하고 노인 구강 보건 사업은 제한적이다. 노인들의 구강건강 관리를 위한 구강보건 인력도 부족하고 구강건강에 대한 관심도 낮으므로 구강건강 관련 보건정책과 구강 증진 관련 사업에 관한 연구도 많지 않다.

지금까지 노인들의 구강건강관리에 관한 연구들을 살펴보면 대부분 설문 자료를 이용하여 노인들이 주관적인 구강건강관리 행태에 관하여 살펴보고[6,8,13], 노인들의 구강 건강관리의 중요성을 강조하고 구강건강 증진을 위한 프로그램 개발을 위한 기초 연구들이 대부분이었다[14]. 그러나 본 연구에서는 노인들이 정기적으로 머무는 장소인 주간보호센터를 치과의사와 치과위생사가 방문하여 직접 구강 검진을 실시하여 노인들의 객관적인 구강건강 상태를 파악하였고 노인들의 구강건강 상태에 맞는 구강보건교육 및 구강 건강 관리 시행 하여 구강보건교육과 구강건강 관리 실시 전·후 노인들의 구강 건강 상태를 비교 평가하고자 하였다.

대도시에 위치한 일개 주간보호센터에 있는 노인을 대상자로 모집하여 연구에 동의한 23명을 대상으로 수행하였다. 한 달에 한번 주기로 전체 3번의 전문가구강위생관리와 4번의 구강검사를 실시하였다. 대상자의 개인상황으로 인해 주간보호센터에 방문이 어려워져 2인이 중도 탈락하여 최종 20명의 자료가 분석에 이용되었다. 센터의 의료기록을 통하여 고혈압, 당뇨, 치매와 같은 전신질환 및 요양등급를 조사하였다. 연구 시작 전 영남대학교 생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받았으며 노인 및 보호자를 대상으로 연구에 대한 설명을 구두로 하고 문서로 제공하였으며 동의서를 제출한 대상자에 한해 연구를 수행하였다(IRB No. 7002016-A-2024-106).

주간보호센터에 있는 노인 중 보호자가 동의서를 제출하고 본인도 참여를 희망하는 노인을 연구대상자로 선정하였다. 주간보호센터는 노인장기요양인정서(1-5등급/인지등급)을 받은 노인, 치매 등 노인성질환으로 일상적인 도움이 필요한 노인, 거동이 불편하며 적절한 부양을 받기 어려운 노인들이 낮 시간 동안 안전하게 돌봄을 받을 수 있는 곳이다. 연구 도중이라도 거부 의사를 표시하는 노인에 대해서는 연구에서 제외하였다. 효과크기 0.50, 유의수준 0.05, 검정력 0.80을 가정하여 대응표본을 비모수로 분석시 35명의 연구대상자가 필요하나 본 연구는 파일럿 연구로써 20명의 결과를 분석하였다. 본 연구의 대상자는 고령이나 노인성 질병 등으로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 이들에게 신체활동 및 일상생활 지원 등의 서비스를 제공하여 노후 생활의 안정과 그 가족의 부담을 덜어주기 위한 사회보험제도인 노인장기요양보험제도에 의해 3-5등급의 지원을 받고 있으며 각 등급 기준은 아래과 같다[8].

장기요양 3등급: 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서, 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자

장기요양 4등급: 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서, 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자

장기요양 5등급: 치매환자로서, 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자

치과위생사 1인이 1개월 간격으로 전문가구강관리를 실시하였다. 전문가구강관리를 위해 2줄모 칫솔을 이용하여 10분 내로 와타나베 칫솔법을 수행하였으며, 치간칫솔과 혀크리너를 이용하여 치간 치태와 설태를 제거하였다. 마지막으로 리스테린으로 가글 후 메스틱 성분이 포함된 젤(매스틱덴탈젤®, (주)매스틱코리아, Korea)을 치경부에 도포하였다. 총 관리시간은 대상자의 전신상태를 고려하여 15분 내로 실시하였다. 구강관리 동안 인지력이 있는 노인을 대상으로 치간칫솔과 혀클리너의 사용법과 리스테린 가글의 필요성에 대해 반복하여 교육하였다. 구강위생관리에 사용했던 와타나베 칫솔, 치간칫솔과 혀클리너를 개인에게 배부하고 센터와 가정에서 사용하도록 교육하였다. 또한 센터에 소속된 요양보호사에게도 치간칫솔과 혀클리너의 사용법을 포함하여 기본적인 TBI을 수행하였다. 마지막으로 센터에 리스테린도 비치하여 점심식사 후 양치질과 더불어 사용하도록 권장하였다.

치과의사 1인이 이동용 치과진료용 체어를 이용해서 Baseline 및 총 3회의 follow up 구강검사를 실시하였다. 제3대구치를 제외하고 치아수를 계산하였고 총 6개 치아, 즉 상악우측 제1대구치, 상악우측 중절치, 상악좌측 제1대구치, 하악좌측 중절치, 하악좌측 제1대구치, 하악우측 제1대구치에 대해 치태 및 치은 지수를 측정하였다. 해당치아가 상실된 경우 인접치를 평가하였고 인접치아도 상실된 경우 해당부위는 제외하였다.

치은지수(GI) 및 치태지수(PI)는 각각 Loe & sillness지수를 기준으로 평가하였으며 대상자별로 6개 치아의 측정 값을 평균하여 대표값으로 이용하였다[15]. 각 지수는 최소 0에서 최고 3점을 가지며 수치가 높을수록 구강위생이 불량하고 치은염이 심한 것을 의미한다(Plaque index 0 (No plaque); code 1 (Detectable by probe); code 2 (Moderate); code 3 (Heavy); Gingival index 0 (Healthy); code 1 (Mild); code 2 (Bleeding on probing); code 3 (Severe)).

설태지수는 Winkel tongue coating index (WTCI)에 따라 혀의 영역을 종으로 2등분, 횡으로 3등분(총 6구역)으로 나누어, 각 구역에서 설태가 없는 경우 0점, 설태가 있는 경우 1점으로 점수를 부여하여 합산한 점수로 최저 0점에서 최고 6점을 평가하였다[16].

자료분석을 위해 IBM SPSS program (ver. 20.0; SPSS Inc, IL, Chicago, USA)을 이용하였으며, 전신질환 및 요양등급, 치아갯수에 따른 치태, 치은, 설태 지수의 초기상태를 비교하기 위해 Mann–Whitney U test를 시행하였다. 대상자 수가 20명으로 정규성 가정을 충족하기 어려움으로 비모수 검정을 채택하였다. 시간에 따른 전문가 구강위생 관리 효과 및 그룹 간 차이를 비교하기 위해 Generalized estimating equations를 시행하였으며 시간과 요양등급 및 치매와의 상호작용을 분석하였다. 통계적 유의수준은 0.05로 설정하였다.

연구대상자의 평균 연령은 84.5(±7.6)세로써 85세 미만이 9명(45.0%), 85세 이상이 11명(55.0%)이었고, 성별 분포는 남성 5명(25.0%), 여성 15명(75.0%)이었다. 주요 전신질환으로 당뇨병이 있는 대상자가 6명(30.0%), 고혈압이 있는 대상자가 9명(45.0%)이었으며, 치매가 있는 대상자는 13명(65.0%)으로 없는 대상자(7명, 35.0%)보다 많았다. 요양등급은 3등급 6명(30.0%), 4등급 7명(35.0%), 5등급 7명(35.0%)으로 고르게 분포된 양상을 보였다.

Baseline 검사에서 고혈압이 없는 군이 있는 군에 비해 약간 더 낮은 치태지수(PI)와 치은지수(GI)를 보이는 경향이 있었으나, 통계적으로 유의하지는 않았다. 치매가 있는 대상자군은 없는 군에 비해 PI와 GI가 다소 높게 측정되었으나, 통계적으로 유의하지 않았다. 또한 요양등급에 따른 PI, GI, TPI의 유의한 차이는 관찰되지 않았다<Table 1>.

Table 1. General characteristic by study population at baseline

(N=20)

table

PI: Plaque index; GI: Gingival index; TPI: Tongue plaque index

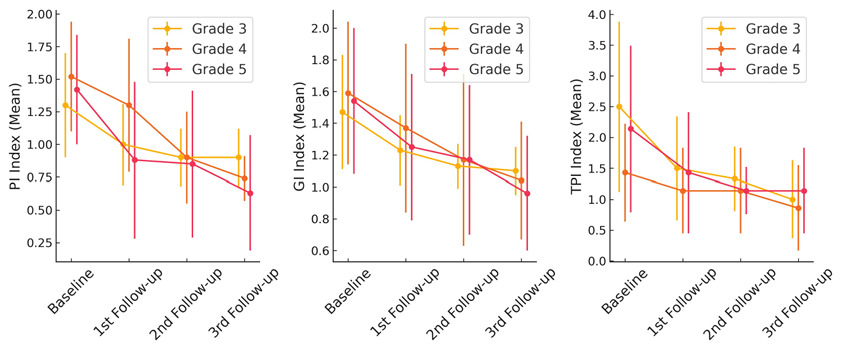

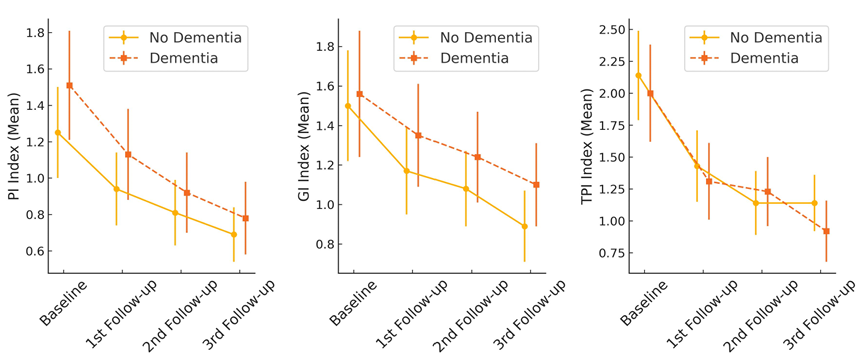

전체 대상자의 PI는 Baseline 검사 시 1.42(±0.42)에서 1개월, 2개월, 3개월 후 검사 시 각각 1.06(±0.50), 0.88(±0.39), 0.75(±0.31)으로 시간에 따라 유의하게 감소하였으며(p<0.001), 두 시점 간 비교에서 Baseline 대비 1개월 후와 3개월 후 PI가 모두 유의하게 감소하였다(p=0.001, p<0.001)<Table 2>. PI의 시간에 따른 변화에서 요양등급이나 치매로 인한 유의한 상호작용 효과는 없었으며, 이는 요양등급이나 치매여부에 따라 PI의 감소추세는 유의한 차이를 보이지 않았다고 해석할 수 있다(p>0.05)<Fig. 1,2>.

GI의 경우 Baseline 검사 시 1.54(±0.48)에서 1개월, 2개월, 3개월 후 검사 시 각각, 1.29(±0.41), 1.16(±0.41), 1.03(±0.30)으로 시간이 지날수록 유의하게 감소하였으며(p<0.001) 두 시점 간 비교에서 Baseline 대비 1개월 후와 3개월 후 GI가 모두 유의하게 감소하였다(p<0.05, p<0.001). GI의 시간에 따른 변화에서 요양등급이나 치매로 인한 유의한 상호작용 효과는 없었다(p>0.05)<Fig. 1,2>.

TPI의 경우 위 두 지표와 동일하게 구강관리를 수행할수록 시간에 따라 유의하게 감소하였다(p<0.001). 두 시점 간 비교에서도 Baseline 대비 1개월 후와 3개월 후 TPI가 모두 유의하게 감소하였다(p<0.05). 또한 시간에 따른 변화에서 요양등급이나 치매로 인한 유의한 상호작용 효과는 없었다(p>0.05)<Fig. 1,2>.

Table 2. Change of oral hygiene and health index according to dementia or care rating grade

(N=20)

table

*by paired Wilcoxon signed rank test between baseline and 1st follow up

**by paired Wilcoxon signed rank test between baseline and 3rd follow up

***by generalized estimating equations or interaction between variable×time

PI: Plaque index; GI: Gingival index; TPI: Tongue plaque index

Fig. 1. Trend of oral hygiene and health index according to care rating grade (n=6 for grade 3, 7 for grade 4, 7 for grade 5)

Fig. 2. Trend of oral hygiene and health index according to dementia (n=7 for no dementia, 13 for dementia)

거동이 불편하고 치매와 같은 질환으로 요양등급을 받은 노인들은 적절한 치과 치료를 제대로 받는 것이 매우 힘들게 된다. 그렇게 되면 제대로 균형 잡힌 식사를 할 수가 없기 때문에 영양학적으로도 문제가 될 수 있고 노인들의 삶의 질에도 영향을 미치게 된다. 이미 초고령화 사회에 접어든 우리나라는 노인들의 삶의 질에 관한 사회적 관심이 필요하다. 노인들의 삶의 질을 높이기 위하여서는 노인들의 전신건강 뿐 아니라 노인들의 영양 상태와 직접적으로 연관이 될 수 있는 구강건강에 관하여서도 지속적으로 관심을 가져야 한다[6]. 따라서 본 연구는 노인들의 객관적인 구강 건강 상태를 알아보고 전문가가 직접 구강보건교육 및 구강위생관리를 해 줌으로써 노인들의 구강 건강 상태를 전·후 비교 평가 해 보고자 하였다.

Weening-Verbree LF 등[17]은 구강 관리 프로그램을 시행하여 정식 가정 간호를 이용한 노인들의 구강 건강과 위생이 개선되었음을 설명하였고, Kwon 등[18]은 노인의 구강보건관리와 교육이 필요하다고 하였다. 노인들의 칫솔질 횟수가 많을수록 본인 인지 구강 상태가 좋은 것으로 나타났고, 구강 위생 용품을 잘 사용하는 노인들이 저작의 불편이 없는 것으로 조사되었다[19]. 그러나 장기 요양 등급을 받은 노인들이 혼자서 칫솔질을 하거나 구강위생용품을 사용하기에 힘이 들 수 있고 요양 보호사나 다른 사람들의 도움이 적극 필요하다. 가족을 제외하고 주관보호센터에서 많은 시간을 보내게 되는 노인들의 구강 관리는 요양보호사들의 도움이 전적으로 필요할 것이다. 그러나 요양보호사의 구강보건교육을 경험한 사람이 44.7%로 과반수가 되지 못하였고, 교육내용은 주로 칫솔질 방법이 38.9%, 틀니 관리법이 30.6%로 나타났다[3]. Lee와 Hwang[20]은 요양병원 노인 환자들을 대상으로 구강 검진을 한 결과 치과의사가 판단 했을 때 76.7%로 구강 치료의 필요성이 높게 나타났지만, 환자의 구강 치료에 대한 욕구도 33.9%, 간병인들의 환자에 대한 구강치료의 필요은 25.3%에 불과하다고 하였다. 이처럼 요양보호사가 노인들의 구강 건강을 위한 관리를 하는데는 한계가 있어 보인다.

Kim[21]은 요양보호사들의 구강보건교육을 체계화하고 지속적으로 구강 교육을 할 수 있는 전담인력 배치에 대한 제도 마련에 대하여 얘기하였고, Moon[22]은 구강보건인력을 배치하여 정기적인 관리와 교육을 실시하고 기관의 적극적인 필요성에 대하여 강조하였다.

Lee와 Lee[23]는 여성 노인을 대상으로 전문 치과위생사가 방문구강관리프로그램을 실시 한 결과 대상자들의 치태지수가 64.2에서 46.8로 낮아지는 것을 확인하였고, 설태지수도 3.7에서 2.0으로 통계적으로 유의하게 감소하였다고 하였다. 본 연구에서도 보면 치과의사가 직접 방문 검진을 하고 전문 치과위생사가 직접 구강위생 관리와 교육을 한 결과 노인들의 치태지수가 낮아지는 것을 바로 확인하였고 치은 지수도 횟수를 더할수록 좋아지는 것을 확인하였다. 또 설태지수(TPI)도 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 장기 요양 등급을 받은 대부분의 65세이상 노인들은 현실적으로 스스로 구강관리를 할 수 없는 경우가 많을 것이므로 요양보호사가 좀 더 가까이에서 노인들의 구강 상태를 파악하고 구강건강관리의 중요성에 대하여 인식하여야 할 것으로 생각된다. 그러나 이들은 전문가가 아니어서 한계가 있을 것이므로 노인들의 구강보건 관리를 위한 요양보호사들의 구강 교육 내용을 체계화 할 필요가 있고 지속적으로 구강 교육을 전담 할 전문 인력 배치도 필요하다고 생각된다.

우리나라 보건복지부는 노인장기요양보험법 시행규칙 제38조에 근거하여서 개정한 장기요양기관 평가방법 등에 관한 고시에서(2024.12.11.부) ‘구강관리’ 항목을 처음 신설하였다고 한다. 이는 앞으로 지속적으로 노인들의 구강 건강 관리에 관심을 가지고 구강 교육을 전담 할 전문 인력 배치에 대하여서도 기대를 해 본다.

본 연구는 대상자 수가 적어서 일반화하기는 어려우며, 또한 노인의 특성상 인지기능 장애나 전신질환 등으로 인하여 장기적인 연구를 하는데 한계가 있다. 그러나 본 연구는 예비연구로 구강 전문가인 치과의사와 치과위생사가 노인들이 정기적으로 장기간 머무르는 주간보호센터를 직접 방문하여 노인들의 구강건강상태를 검진하여 객관적인 노인들의 구강건강 상태를 파악하였고 또한 전문 치과위생사가 노인들에게 맞는 구강보건교육과 전문가 칫솔법인 와타나베 칫솔질법으로 구강 관리를 직접 실시 한 결과 구강 관리 시행 전과 후 치태지수와 설태지수가 낮아짐으로 구강건강 상태가 개선되는 것을 확인하였다는데 의의가 있겠다. 또한 앞으로 더 노인 구강건강에 대한 관심이 확대되어 노인들이 구강건강 관리 서비스를 받을 수 있는 근거 자료가 되었으면 하고 기대 해 보고 노인들의 구강건강 관리를 위한 구강보건연구 사업의 기초 자료로 활용되었으면 한다.

본 연구는 주간보호센터에 방문하는 노인환자 총 24명 중에서 20명을 대상으로 치과의사가 직접 구강검진을 실시하였고 치과위생사가 한 달에 1번씩 총 3번에 걸쳐 구강보건교육과 환자에게 직접 와타나베 칫솔질을 3회에 걸쳐 수행하였다. 구강보건교육과 전문가 칫솔질 후 치태지수, 치은지수, 설태지수 등을 다시 조사하여 노인들의 구강건강 상태를 파악하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 주간보호센터를 방문한 노인의 평균 연령은 84.5세로 요양등급 3,4,5등급을 받은 노인들을 대상자로 하여 구강검사를 실시하였다.

2. 치태지수(PI)는 구강보건교육과 전문가 칫솔질을 실시 한 결과 유의하게 감소하였다(p<0.05). 치매가 있는 대상자의 경우에도 구강보건교육과 전문가 칫솔질을 실시 한 결과 유의하게 감소한 것을 확인하였다(p<0.05).

3. 치은지수(GI)는 처음 검진 시 1.54±048에서 1개월, 2개월, 3개월 후 시간이 지날수록 유의하게 감소하였으며(p<0.05), 치매가 있는 대상자의 경우에도 유의하게 감소하였다(p<0.05).

4. 설태지수(TPI)는 시간이 지날수록 유의하게 감소하였으나(p<0.05), 3등급 대상자의 경우 3개월 후 최종검사에서 가장 많이 감소하였으나 통계적으로 유의하지는 않았다(p>0.05).

결과적으로 주간보호센터를 정기적으로 방문하여 노인 환자들의 구강검진, 구강보건교육 그리고 전문가 칫솔질을 실시 한 결과 구강건강 상태가 좋아지는 것을 확인하였다. 이에 구강검진, 구강보건교육 그리고 전문가 칫솔질 외 더 다양한 구강건강관리를 프로그램을 통하여 노인들의 구강건강 상태가 좋아지고 이로 인한 노인들의 삶의 질 향상에도 기여 할 수 있을 것으로 기대된다.

Conceptualization: EY Park; Data collection: EK Kim; Formal analysis: EK Kim; Writing-original draft: MJ Cho; Writingreview&editing: MJ Cho, EY Park

The authors declared no conflicts of interest.

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. RS-2024-00333398).

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Yeungnam University (IRB No.7002016-A-2024-106).

Data can be obtained from the coauthor

None.