1Graduate School of Education, Konkuk University

2Department of Dental Hygiene, Shinsung University

3Department of Dental Hygiene, College of Health, Kyungwoon University

4Korean Association for Oral Disease Prevention

5Institute for Oral Health Research

6Department of Dental Hygiene, Kyungnam College of Information & Technology

7Depatment of Dental Hygiene, Songho University

8Department of Dental Hygiene, Daegu Health College

9Seongdong Community Health Center

10Department of Dental Hygiene, Baekseok Culture University

11Department of Dental Hygiene, College of Medical Science, Gachon University

Correspondence to Su-Jin Han, Department of Dental Hygiene, College of Medical Science, Gachon University, 191 Hambakmoe-ro, Yeonsu-gu, Incheon-si, 21936, Korea. Tel: +82-32-820-4373, Fax: +82-32-820-4373, E-mail: sjhan@gachon.ac.kr

Volume 25, Number 3, Pages 255-62, June 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(2):255-62. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.3.8

Received on April 09, 2025, Revised on May 13, 2025, Accepted on May 21, 2025, Published on June 30, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0).

Objectives: This study evaluated the impact of oral health education on children’s the caries status and plaque accumulation before and after education. Methods: Oral examination data from the first two years of the Seoul Metropolitan Oral Health Education Project were used included 914 and 896 participants from the 2023 and2024 data, respectively. Independent and paired t-tests were used to comparethe dental caries status and plaque accumulation before and after education. Results: A comparison of caries status by age and year showed no significant difference in the decayed-filled- teeth (dft) index of 3-year-olds (0.57±1.78 in 2023 vs. 0.41±1.49 in 2024). In contrast, a significant decrease was observed in 4-year-olds (1.72±2.85, 1.11±2.28). The Fluorescence Patient Hygiene Performance Index (F-PHPI) was significantly lower across all age groups in 2024. Among those who participated in the Infant Oral Health Education Project in both years, the dft index of the 3-year-olds significantly increased (0.53±1.50 to 0.99±2.05), while no significant change was observed in the 4-year-olds (1.81±2.91 to 1.83±2.73). However, the F-PHPI significantly decreased in both age groups. Conclusions: These findings confirmed that oral health education can effectively reduce plaque accumulation and preventdental caries. To maintain these benefits, repeated education is recommended,along with structured programs involving parents and teachers.

Child oral health, Dental caries, Dental hygiene, Kindergarten, Oral health education, Oral hygiene

유아기의 구강건강은 평생 동안 지속될 건강한 삶의 기초를 형성하는 중요한 요소로 작용하며, 단순한 치아 건강을 넘어 신체 발달, 영양 섭취, 언어 발달 및 정서적·사회적 성장과도 밀접한 관련이 있다. 특히 3-5세 유아기의 구강건강 관리는 청소년기 및 성인기의 구강건강을 결정짓는 중요한 시기로, 이 시기에 형성된 구강건강 습관이 장기적인 건강 유지에 중요한 역할을 한다[1]. 그러나 유아는 스스로 구강건강을 관리할 능력이 제한적이므로 반복적인 교육과 실습을 통한 행동 변화 유도가 필수적이며, 보호자 및 교육기관의 체계적인 개입이 필요하다[2].

영유아기의 구강환경은 치열 형성, 안면 발육, 저작 습관 및 언어 발달과 밀접하게 연결되어 있으며, 올바른 구강위생 습관이 형성되지 않을 경우 치아우식 발생 위험이 증가하고 장기적으로 성인기 구강건강에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다[3]. 그러나 질병관리청 아동구강건강실태조사[4] 결과에 따르면, 우리나라 5세 유아의 유치우식경험율이 66.4%로 OECD 국가 평균을 크게 상회하고 있으며, 우식경험유치지수 또한 2021-2022년 조사에서 3.41개로 정체된 양상을 보였다. 이러한 결과는 기존의 구강건강 교육 및 관리 정책이 유아의 실제 구강건강 향상을 위해 보다 체계적이고 실효성 있는 개입으로 보완될 필요가 있음을 보여준다. 특히, 코로나19 팬데믹으로 인해 유아교육기관에서의 점심 후 칫솔질 활동이 중단됨에 따라 유아들의 구강건강 관리 습관 형성이 더욱 어려워진 것으로 보고되고 있다[5]. 이러한 상황은 유아들이 어릴 때부터 올바른 구강건강 습관을 익히는 데 방해가 된 결과라고 할 수 있으며, 유아 구강건강교육의 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 기존 연구에서도 유아 대상 구강건강교육 프로그램이 유아들의 구강건강 지식 및 실천율을 유의미하게 향상시키는 것으로 나타났으며, 부모의 적극적인 참여가 교육 효과를 더욱 증대시키는 중요한 요인으로 작용함이 확인되었다[6].

아울러, 유아 구강건강교육의 효과적인 실행을 위해서는 교사의 역할이 필수적이며, 교사의 구강보건 지식과 교육 역량이 직접적인 영향을 미친다는 점이 강조되고 있다[7]. 그러나 현재 유아교육기관에서는 교사를 대상으로 한 체계적인 구강건강 교육이 충분히 이루어지지 않고 있어, 보다 효과적인 교육 프로그램 개발 및 교사 지원이 요구되는 실정이다.

이에 본 연구는 서울특별시 유치원에 재원 중인 유아를 대상으로 구강건강교육 실시 전후의 치아건강상태(우식유치, 충전유치, 우식경험유치) 및 치면세균막 침착도(F-PHPI)의 변화를 분석함으로써, 유아 구강건강교육이 치아우식 예방과 구강위생 개선에 미치는 효과를 실증적으로 규명하고자 한다.

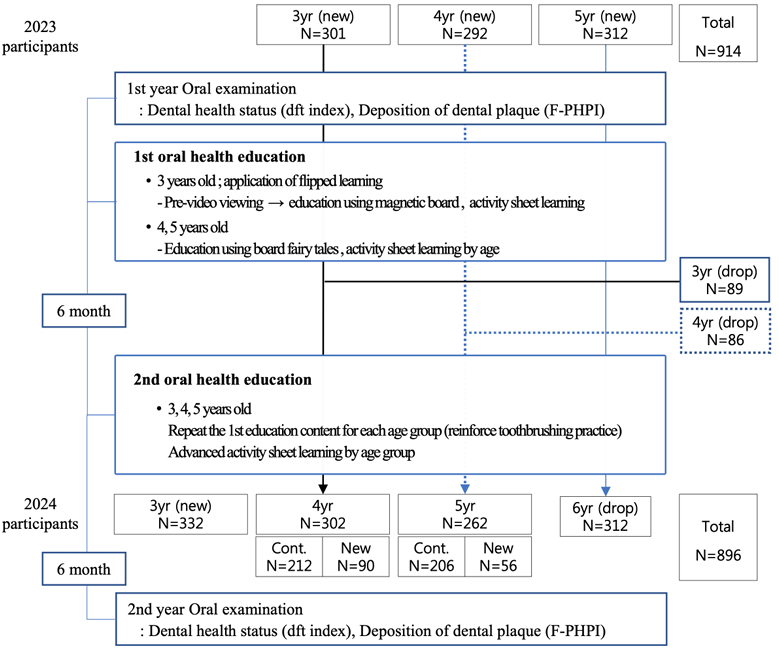

대한치과위생사협회는 2023년부터 2025년까지 3년간 서울특별시 유아 구강건강교육사업을 시행하고 있다. 유아 구강건강교육사업은 대한치과위생사협회, 서울특별시교육청, 충·치예방연구회, 롯데웰푸드의 협약 내용을 근거로 서울특별시 소재 유치원의 유아와 교사·학부모를 대상으로 한다. 2023년에 서울특별시교육청의 협조를 받아 서울시 관내 유치원에 3년간 실시하는 교육 및 연구사업에 대해 설명문을 발송하였으며, 이에 동의하고 사업참여를 신청한 유치원 10개를 선정하였다. 선정한 유치원에 재원 중인 유아의 보호자와 교사들에게 연구사업에 대해 자세하게 설명한 후 사업기간(3년) 동안 유아의 연구참여에 대한 동의를 받았다. 이후 유치원에 방문하여 치아검사와 치면세균막검사, 구강세균정량검사 등을 시행하였고, 온라인 설문지를 활용한 설문조사를 실시하였다. 검사 직후와 6개월 후에 각각 구강건강교육을 진행하였다. 2차년도에도 1차년도와 동일하게 교육 전 구강검사를 실시하였고, 이후 6개월 간격으로 2회의 교육을 실시하였으며, 2024년 신규 등록된 유아의 경우 연구참여 참여의사가 있는 경우 2023년과 동일한 방법으로 연구대상에 포함하였으며, 구강검사와 구강건강교육에 참여하였다. 마지막 3차년도에도 동일하게 수행할 예정이다. 3년간의 연구는 가천대학교 생명윤리심의위원회(IRB)의 승인(1044396-202304-HR-052-01)을 받아 수행되었으며, 모든 참가자는 보호자를 통하여 참여에 대한 서면 정보 동의를 제공했다. 본 연구는 치아검사와 치면세균막 검사 자료가 있는 2023년 1차년도 참여자 914명과 2024년 2차년도 참여자 896명의 자료를 제공받아 진행하였다.

치아건강상태는 세계보건기구(WHO) 기준[8]에 따라 훈련된 1인의 치과의사가 접이식 간이의자에 유아를 눕힌 후 일회용 치경(치과검사용 거울)을 사용하여 우식(d), 충전(f) 여부를 판정하였으며 이를 이용하여 참여자의 우식유치(dt), 충전유치(ft), 우식경험유치(dft) 지수를 산출하였다.

Fig. 1. Overview of the research process

치면세균막 침착도는 훈련받은 1인의 치과위생사가 구내 형광 이미지 촬영용 장치인 Qraycam Pro (AIOBIO, Seoul, Republic of Korea)를 이용하여 촬영한 QLF 이미지로 평가하였다. 전치부와 구치부 및 교합면을 포함한 모든 구강 내 QLF 이미지를 촬영하는 것은 대상자의 협조도가 요구되기 때문에 소아인 대상자의 특성을 고려하여 QLF 이미지는 전치부의 정면을 중점으로 촬영되었다. 이후 검사자는 상·하악 좌·우측 전치(중절치, 측절치. 견치) 순면의 붉은 형광 존재 여부를 판별하였고, 붉은 형광의 존재를 치면세균막 침착으로 평가하였다. 각 치면의 평점은 Patient Hygiene Performance index (PHPI)[9]를 활용하여 치아 표면을 총 5부위(치은, 중앙, 절단, 근심, 원심)로 분할하였으며, 각 부위별로 붉은 형광이 존재하는 경우 1, 존재하지 않는 경우 0으로 판별하였다. 이후 각 치아 당 점수를 0-5점으로 산출 후, 전체 12개 치아의 점수의 평균 값 (0-5점)을 각 대상자의 Fluorescence PHP index (F-PHPI)로 결정하였다.

유아 구강건강교육은 6개월 간격으로 2회 진행되었으며, 각 연령별로 실시되었다. 교육내용은「구강보건법」시행규칙 제14조에 명시된 영유아대상 구강보건교육 계획 수립 시 포함하는 치아우식증(충치)의 예방 및 관리 내용을 바탕으로 수정 및 보완하여 개발되었다. 3세 대상 교육은 구강의 기능, 충치(치아우식)발생 원인, 충치에 영향을 주는 음식, 충치 예방법(불소, 칫솔질, 자일리톨, 식이조절), 이닦기(필요성, 시기, 칫솔질), 칫솔 관리법, 정기검진의 필요성으로 구성하였다. 4-5세 대상 교육은 3세 교육내용에 유치관리의 중요성, 치아와 당의 관련성, 치면세균막 제거, 칫솔관리에서 교차감염 예방을 추가하여 구성되었다. 3세 1차 교육에서는 플립드러닝 교수법을 적용하여 유치원에서 교사와 함께 교육영상을 시청한 후 훈련된 전문강사(치과위생사)가 방문하여 자석판을 활용한 대면 유아 구강건강교육을 진행하였다. 4세와 5세는 보드동화를 활용하여 실시되었으며, 교육 후에는 각 연령별 난이도에 맞게 개발된 활동지를 활용하여 교육내용을 복습하고, 실천할 수 있도록 유도하였다. 6개월 후 진행된 2차 교육에서는 1차 교육내용을 반복하면서 칫솔질 실천을 강화하는 활동을 추가하였으며, 심화된 내용과 방법을 적용한 활동지를 활용하여 학습을 진행하였다. 또한 유아 구강건강교육과 별도로 참여를 희망하는 교사·학부모를 대상으로 한 구강건강교육도 진행하였다.

모든 통계 분석은 IBM SPSS program (ver. 26.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA)을 사용하여 유의 수준 0.05로 수행되었으며, 연령별 치아우식실태와 치면세균막 침착량이 교육사업 참여 전〮후 차이가 있는지 확인하기 위해 독립표본 t-test를 실시하였으며, 2023년과 2024년 모두 참여한 대상자에 대해 연령별 교육 참여에 따른 구강건강증진도를 평가하기 위해 대응표본 t-test를 실시하였다.

유아 구강건강교육사업 연도별 연구참여자 특성을 확인한 결과 <Table 1>과 같이 연구에 참여한 유아는 2023년 914명, 2024년 896명이었다. 2023년 5세였던 유아 321명은 2024년초 유치원을 졸업하면서 모두 제외되었고, 3,4세 유아 중 거주지 이전 등으로 등원을 중단한 175명 또한 제외되어, 2년 연속참여자는 3-4세 212명, 4-5세 206명으로 총 418명이었다.

Table 1. Participant characteristics by year of participation in the oral health education program

Unit: N(%)

table

*by chi-square test

연령별 교육사업 참여 1차년도와 2차년도에 따라 치아우식실태와 치면세균막 침착수를 비교한 결과 <Table 2>와 같다. 1차년도(2023년) 우식유치수는 3세 0.27±1.21개, 4세 0.44±1.18개, 5세 0.46±1.26개였으며, 우식경험유치수는 3세 0.57±1.78개, 4세 1.72±2.85개, 5세 2.39±3.21개로 확인되었다. F-PHPI는 3세 1.04±0.97, 4세 1.04±0.95, 5세 0.90±0.84이었다. 교육사업 2차년도(2024년) 유치우식실태를 확인한 결과 2023년 동일연령에 비해 4세의 우식경험유치수(1.11±2.28개, p=0.005)가 2023년에 비해 유의하게 낮은 것이 확인되었다. 각 연령별 F-PHPI는 모든 연령에서 2023년에 비해 2024년 통계적으로 유의하게 낮았다(p<0.001).

Table 2. Comparison of dental caries status and plaque deposition by age and year of oral health education program participation

Unit: Mean±SD

table

*by independent t-test

F-PHPI: Fluorescence PHP index

2023년부터 2024년까지 연속 참여한 유아의 구강건강교육에 따른 구강건강증진도를 평가하기 위하여 치아우식실태와 치면세균막 침착수의 변화를 대응표본 t검정으로 분석한 결과 <Table 3>과 같다. 2023년 3세 유아의 dft는 0.53±1.50개였으며, 두 번의 구강건강교육을 받은 후 2024년 4세가 되었을 때 0.99±2.05개로 증가되었고(p<0.001), 남아(p=0.012)와 여아(p=0.001) 모두에서 유의하게 증가하였다. 2023년 4세 유아의 dft는 1.81±2.91개였으며 2024년 5세일 때 1.83±2.73개로 시간에 따른 변화가 유의하지 않는 것으로 확인되었다(p=0.878). F-PHPI의 변화는 2023년 3세와 4세일 때 보다 2024년에 4세(1.03±0.95→0.34±0.39)와 5세(0.95±0.93→0.30±0.33)가 되었을 때 통계적으로 유의하게 감소한 것으로 확인되었으며(p<0.001), 남아와 여아 모두에서 유의하였다(p<0.001).

Table 3. Assessment of oral health promotion after oral health education for infants

Unit: Mean±SD

table

*by paired t-test

F-PHPI: Fluorescence PHP index

유아의 구강건강은 영양섭취와 관련된 성장 발육과 심미적인 문제나 발음 등과 관련된 정서적 발달 및 사회성 등 유아의 건강에 신체적, 정신적, 사회적으로 많은 영향을 미친다[10]. 구강이 건강한 유아일수록 건강한 신체 성장과 함께 정서적, 사회적으로도 건전한 아동으로의 성장을 기대할 수 있는 것이다. 이러한 유아의 구강건강을 저해하는 원인 중 치아우식은 유아의 구강에서 빈발하는 구강질환으로 영구치의 발육에도 악영향을 줄 수 있다. 따라서 치아우식 관리는 유아기부터 시작되어야 하며 예방적 효과는 성인에서 보다 유아에서 현저히 크게 나타난다[11]. 특히 치아우식의 예방과 구강건강 향상을 위한 유아 구강건강교육은 올바른 구강건강관리 습관을 형성할 뿐만 아니라 반복된 구강건강교육은 형성된 올바른 구강관리 행태를 지속·유지하게 함으로써 유아로 하여금 구강관리를 스스로 실천할 수 있는 역량을 기를 수 있게 한다.

본 연구는 서울특별시 소재 유치원을 대상으로 한 유아 구강건강교육사업의 일환으로 2차년도까지 수집된 치아검사 또는 치면세균막 검사 자료가 있는 2023년(1차년도) 914명과 2024년(2차년도) 896명을 대상으로 실시하였다. 사업 시작시점(2023년)에 구강건강상태를 확인한 결과 우식경험유치수(dft)는 3세 0.57±1.78개, 4세 1.72±2.85개, 5세 2.39±3.21개였으며, F-PHPI는 3세 1.04±0.97, 4세 1.04±0.95, 5세 0.90±0.84였다. 2021-2022년 아동구강건강실태조사[4] 결과에 따르면 서울특별시 5세 유아의 우식유치수는 0.72개, 우식경험유치수는 2.34개로, 본 연구대상자 중 5세의 유치우식지표와 유사하였다.

연령별 유치우식 지표를 구강건강교육사업 참여 시기에 따라 비교한 결과, 4세의 dft가 2023년 1.72개였던 것에 비해 2024년 1.11개로 통계적으로 유의하게 낮았으며(p=0.005), 3세와 5세의 dft는 검사 시기에 따른 통계적 유의성이 확인되지 않았다. 치면세균막 침착수는 모든 연령에서 2023년보다 2024년 통계적으로 유의하게 낮았다(p<0.001).

2023년 대상자는 모두 신규 참여자였으며, 2024년 4세와 5세는 계속참여와 신규참여자가 혼재되어 있으나, 3세의 경우 모두 신규 참여자였다. 교육 경험자가 혼재되어 있는 4세와 5세에서 2차년도에 치아우식실태와 치면세균막 침착도에 긍정적인 변화가 확인된 것은 교육을 통한 개선이 반영되었음을 고려할 수 있다. 그러나 2024년 신규참여자인 3세에서도 통계적 유의성은 확인되지 않았지만 긍정적인 변화가 있음을 확인할 수 있었다. 자녀의 구강관리에 대한 관심이 높아지면서 유아의 부모는 인터넷, 치과, 서적 등을 통해 구강에 관한 정보를 입수하고 이를 적용한다고 보고된다[12]. Kang과 Cho[13]는 부모의 구강건강정보이해력이 유아의 우식유치수 및 충전유치수에 영향을 준다고 하였다. 유아의 경우 스스로 구강건강을 관리할 수 있는 지식과 능력이 부족하기 때문에 유아를 돌보는 보호자에 의해 관리되어야 하므로[14], 유아의 구강상태는 부모나 양육자의 관리에 따른 결과라 볼 수 있다. 교육사업 1차년도와 2차년도 모두 신규 참여자였던 3세 유아의 구강내 우식실태가 개선된 경향을 보이는 것은 2023년 교육사업에 참여한 유치원에서 진행된 교사·학부모 구강건강교육을 통해 교사의 구강건강관리에 대한 지식습득이 이루어졌고 이로 인해 구강건강문해력이 향상되었을 것으로 생각되며, 또 다른 해석으로 사업참여 보호자가 다른 자녀의 사업참여 경험을 통해 어린 자녀에게 영향을 주었을 것으로 추측할 수 있다. Cho 등[15]도 구강건강교육 경험이 있는 부모는 잇솔질 횟수, 잇솔질 방법, 식사 후 잇솔질 등에 관해 구강건강교육 비경험자에 비해 확연히 중요성을 인식하고 있으며 유아의 구강관리를 실천한다고 하였다. 이러한 보고들에 따르면 본 연구에서 유아 구강건강교육 후 2차년도에서 확인된 4세, 5세의 유치우식경험치아 감소, 구강내 우식치아 감소, 치면세균막착색지수의 감소는 구강건강교육에 의한 유아 및 보호자의 구강건강에 대한 인식 전환과 아울러 올바른 구강관리 행태 습득에 대한 결과라고 생각된다.

2023년과 2024년 연속 참여한 연구대상자의 구강건강교육에 따른 구강건강증진도를 살펴보면, dft index는 3세는 0.53±1.50개에서 교육 후 2차년도(4세)에 0.99±2.05개로 증가하였고, 4세는 1.81±2.91개에서 2차년도(5세) 1.83±2.73개로 거의 차이가 없었다. 치아우식은 누적적 질환이므로 연령증가에 따라 우식경험치아수가 증가하는 것은 당연하다. 그러나 4세 유아의 dft index는 2회의 교육을 받은 이후 5세가 되었을 때 변화가 없었다. 연령이 증가하였음에도 유치우식경험이 증가하지 않은 것에 대해 단정할 수는 없지만 구강건강교육 효과와 관련 있는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 결과는 치면세균막 침착도에서도 확인되는데, 1차년도 3세 F-PHPI가 1.03±0.95에서 2차년도 0.34±0.39로, 4세 또한 0.95±0.93에서 0.30±0.33으로 유의하게 감소하였다(p<0.001). 이는 전반적으로 구강건강증진도가 향상되었음을 보여주는 결과로 반복적인 구강건강교육 후 유아의 유치우식경험치아가 교육을 받지 않은 유아보다 유의하게 적게 나타났다는 Song[16]의 연구와 일부 일치한다. 또한 Song[16]은 교육 후 치면세균막 지수가 유의하게 증가하였다고 보고하면서 구강건강교육 시 부모나 교사를 참여시키지 않은 것을 이유로 들었다. 본 연구에서는 유아와 함께 부모와 유아교육기관의 교사까지 구강건강교육을 시행함으로써 치면세균막 지수가 크게 감소한 것으로 보인다. 그러나 교육으로 인한 구강관리 능력이 향상되었다 하더라도 2024년 검사시점이 교육 6개월 후 시행된 것임을 감안할 때 F-PHPI 값의 큰 변화는 특이한 현상이다. QLF를 활용하여 탐지되는 치면세균막은 최소 2일 이상 성숙된 경우라는 것[17]을 고려한다면, 구강건강교육 이전에는 유아가 매번 동일한 부위의 치면을 닦아내지 못하여 2-3일 이상 침착된 치면세균막이 많았으나, 교육 이후 칫솔질 능력이 개선되어 치면을 고르게 닦아내는 것으로 해석할 수 있다. 다른 이유로는 부모가 저녁에 유아의 구강상태를 확인하고 닦아주는 관리 행동이 증가한 결과일 수도 있다. Lee 등[18]은 인간은 시간이 지남에 따라 학습한 것을 망각하지만 일정 시간 경과에 따라 반복 학습을 할 경우 기억의 정도가 크게 증가한다고 보고하였다. 유아 구강건강교육사업에서는 유아와 유아에게 영향을 주는 교사와 학부모에게도 구강건강교육을 시행하였다. 또한, 유아에게는 반복 교육을 시행하였으며, 그 과정에서 유아에 영향을 주는 교사와 학부모도 주기적으로 노출되었을 것으로 생각된다. F-PHPI 값이 긍정적으로 변화한 것은 이들의 노력이 반영되어 잇솔질 능력이 개선된 것으로 볼 수 있다. 다만, 반복적 교육의 효과를 입증하기 위해서는 구강건강교육 후 시간경과에 따른 유아의 치면세균막 지수 변화에 대한 후속 연구가 이루어져야 할 것이다.

유아와 유아교육기관의 교사, 학부모가 구강건강교육을 통해 유아의 올바른 구강건강습관 형성과 아울러 평생 구강건강관리를 위한 자기관리 역량을 키울 수 있도록 하는 것이 유아 구강건강교육사업의 목적이다. 유아 스스로 구강관리를 실천하는 능력이 부족하다는 것을 감안할 때, 유아와 오랜 시간을 함께 하는 유아교육기관 교사나 부모의 유아 구강건강에 관한 관심과 실천은 유아의 구강건강에 지대한 영향을 끼친다. Yoon 등[19]은 유아의 보육시설 내 활동시간이 증가하면서 보육교사의 구강보건지식 및 교육 또한 양육자인 부모와 더불어 중요하다고 강조하였으며 Cha와 Kwon[10], Park 등[20]은 유아의 구강건강행태에 가장 큰 영향을 끼치는 부모의 역할을 강조하였다. 따라서 유아와 더불어 유아교육기관 교사나 부모의 구강건강교육이 반드시 병행되어 실천되어야 하며 일회성 교육이 아닌 반복적 교육의 실천이 이루어져야 할 것이다. Park 등[20]의 연구에 따르면 조사대상의 78.1%의 유아 부모가 구강건강교육을 경험한 적이 없다고 응답하였다. 이에 유아 구강건강교육의 기회를 확대하고 유아 구강건강관리에 대한 관심을 유도할 수 있도록 다양한 프로그램이 개발되어야 할 것이다.

종합적으로 유아의 구강건강 교육이 유치우식 경험 및 치면세균막 침착도에 미치는 영향을 분석한 결과, 유아 구강건강교육이 유아 및 부모의 구강건강 인식 전환과 올바른 구강관리 습관 형성에 긍정적인 영향을 미쳤음을 확인하였다. 구강건강교육에 참여한 후 평가한 2차년도(2024년) 구강상태를 2023년 1차년도 동일연령과 비교한 결과, 4세와 5세 유아의 우식경험유치지수와 치면세균막 침착도가 유의미하게 개선되었으며, 이는 반복적인 유아 구강건강교육과 함께 부모 및 유아교육기관 교사의 참여가 효과적으로 작용했음을 시사한다. 특히, 3세 유아는 신규 참여자였음에도 불구하고 구강건강 상태에서 긍정적인 변화가 확인되었다. 따라서, 유아 구강건강교육은 유아 스스로의 구강관리를 위한 기초를 마련하는 동시에 유아교육기관 교사와 부모의 구강건강에 대한 지속적인 관심과 실천이 유아의 구강건강에 중요한 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

본 연구는 서울특별시 일부 유치원에 한정된 인원을 대상으로 조사한 것으로 일반화하는데 한계가 있으며, 대상자의 구강건강행태 등 추가적인 변인은 고려하지 않았다. 그러나 2회에 걸쳐 진행한 교육에 대해 치아건강상태와 치면세균막 침착도와 같은 임상지표를 통한 구강건강증진도를 파악한 것에 의미를 둔다.

본 연구의 목적은 유아 구강건강교육 전·후의 치아건강상태 및 치면세균막 침착도를 비교·분석함으로써 교육을 통한 유아 구강건강증진도를 확인하는 것이다. 연구를 위해 서울시 유아 구강건강교육사업의 2차년도까지 수집된 구강검사 자료를 이용하였으며, 수집된 자료는 2023년 914건, 2024년 896건이었다. 교육 전·후 치아우식상태와 치면세균막 침착도를 비교하기 위해 독립표본 t-test, 대응표본 t-test를 수행하였다.

1. 동일 연령의 치아우식 실태를 비교한 결과, 3세의 우식경험유치수(dft)는 1차년도(2023년) 0.57±1.78개, 2차년도(2024년) 0.41±1.49개로 유의한 차이가 없었고, 4세는 1.72±2.85개와 1.11±2.28개로 유의한 차이가 있었다(p=0.005). 형광 치면세균막 침착도(F-PHPI)는 3세, 4세, 5세 모든 연령에서 2024년 측정치가 유의하게 낮았다(p<0.001).

2. 2023년과 2024년 연속참여한 유아의 구강건강교육에 따른 구강건강증진도를 확인한 결과, 3세 유아의 우식경험유치는 0.53±1.50개에서 0.99±2.05개로 유의하게 증가하였으나(p<0.001), 4세 유아는 1.81±2.91개에서 1.83±2.73개로 유의미한 변화가 없었다(p=0.878). 치면세균막 침착도는 3세와 4세 모두에서 유의하게 감소되었다(p<0.001).

결론적으로 유아 구강건강교육은 유아 치아우식 예방과 구강위생 개선에 효과적임을 확인하였다. 이러한 효과를 지속하기 위해서는 일회성 교육이 아닌 반복적인 교육이 필요하며, 보호자 및 교사 교육을 포함한 체계적인 교육 프로그램이 병행되어야 한다.

Conceptualization: BG Choi, SJ Han, YS Choi, IY Ku; Data collection: BJ Lee, BG Choi, YK Lee; Formal analysis: SJ Han, KM Jung, HJ Han; Writing-original draft: JY Han, HJ Han, SM Lee, YK Lee, MA Lee, KM Jung; Writing-review&editing: SJ Han, BJ Lee, SM Lee, HJ Han, IY Ku

The authors declared no conflicts of interest.

This research was supported by a grant of Korean Dental Hygienists Association.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Gachon University (IRB No. 1044396-202304-HR-052-01).

The data are held by the corresponding author and are available upon request if needed.

None.