1Department of Dental Hygiene, Yonsei University Graduate School

2Department of Dental Hygiene, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University

Correspondence to Sun-Young Han, Department of Dental Hygiene, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University, 1 Yonseidae-gil, Wonju-si, 26493, Korea. Tel: +82-33-760-5562 Fax: +82-33-760-5575, E-mail: syhan0724@yonsei.ac.kr

Volume 25, Number 4, Pages 273-84, August 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(4):273-84. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.4.1

Received on July 28, 2025, Revised on August 13, 2025, Accepted on August 17, 2025, Published on August 30, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0).

Objectives: This study aimed to identify the key characteristics of intervention studies designed to improve oral function in older adults and examine the differences in interventional approaches and evaluation tools across academic disciplines. Methods: A scoping review was conducted following the framework proposed by Arksey and O’Malley, and later refined by Levac et al. Studies published until January 2024 were searched in four Korean academic databases (DBpia, KISS, KISTI, and KMBASE). A total of 24 studies met the inclusion criteria and were included. Data concerning the participants, settings, intervention methods, and evaluation tools were charted. Results: In the field of dental hygiene, the interventions mainly targeted communitydwelling older adults and comprised oral exercises involving mouth and tongue movements. They were typically evaluated using the repetitive saliva swallowing test and self-administered questionnaires. In contrast, occupational therapy studies have focused primarily on hospitalized stroke patients, implementing tongue-strengthening exercises and rehabilitation devices, and predominantly employed quantitative and physiologically based assessment tools. Conclusions: Distinct variations in the intervention approaches and evaluation tools were observed across academic disciplines. These findings underscore the need for developing standardized multidisciplinary intervention models and integrated programs applicable to diverse older adult populations.

Oral health, Rehabilitation, Stroke, Swallowing disorders

우리나라는 2025년 노인 인구 비율이 20%를 넘어 이미 초고령사회에 진입하였고, 2035년에는 30%, 2050년에는 40%를 초과할 것으로 예상된다[1]. 이러한 급속한 고령화는 향후 치과 진료의 주요 대상이 노인이 될 가능성이 높다는 점을 시사한다[2]. 노인의 구강 기능 저하는 노화로 인한 생리적 변화뿐 아니라 만성질환, 인지기능 저하 등 다양한 요인에 의해 발생하며, 주로 저작 곤란, 연하 곤란, 구강건조 등 여러 형태로 나타난다[3]. 특히 뇌졸중, 파킨슨병, 알츠하이머병과 같은 신경학적 손상은 고령자에서 빈번히 발생하며[4], 신체기능과 더불어 구강 기능을 저하시키는 주요 원인으로 작용하여 삼킴장애를 유발하고 구강위생 관리에도 어려움을 초래한다[2]. 이에 대한 중재는 병원 기반 연구에서 중요한 주제로 다루어지고 있다[5]. 구강 내 혀는 말하기와 삼킴 등 기능적 활동에 관여하며, 혀의 근력은 구강 운동, 치아의 안정성, 연하 및 발음 기능에 직결되는 핵심적 역할을 한다[6,7]. 따라서 혀 근력이 저하되면 음식물 저작 및 삼킴 과정에서 어려움이 발생하고[8], 이는 삼킴장애와 영양불균형을 초래하여 전신 건강에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 선행연구에 따르면, 노인의 약 20%, 재가 노인의 경우에는 50-60%가 삼킴장애를 경험하고 있으며[9], 이는 흡인성 폐렴 위험을 6-7배까지 증가시키는 요인으로 알려져 있다[5,10]. 이처럼 노인의 구강 기능 저하는 구강건강뿐 아니라 삶의 질에도 밀접한 영향을 미치며, 다양한 중재연구에서 구강 기능의 향상이 삶의 질 개선에 기여한다는 결과가 보고되고 있다[11].

최근에는 혀 근력 훈련, 안면 근육 운동, 기기 활용, 입 체조 등 다양한 구강 기능 중재가 개발되어 적용되고 있고, 이에 따른 평가 도구의 신뢰성과 타당성에 대한 관심도 높아지고 있다. 그러나 중재 방식과 평가지표는 연구자의 전문 분야나 임상 환경, 적용 대상에 따라 다양하게 구성되고 있어 아직 표준화된 접근은 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 주제 범위 문헌 고찰을 통해 국내에서 수행된 노인 대상 구강 기능 향상 중재연구의 전반적인 동향을 파악하고, 학문 분야별 중재 접근 방식과 평가 도구의 특성을 비교·분석함으로써, 향후 전문가 기반의 통합적 중재 프로그램 개발을 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

본 연구는 Arksey와 O’Malley[12]가 제시한 연구방법과 Levac[13]이 제시한 연구 절차에 따라 1) 연구 질문 도출, 2) 문헌검색, 3) 문헌 선정, 4) 자료추출 및 분석, 5) 결과수집, 요약 및 보고 단계를 수행하였으며, 1)-4) 단계는 연구방법에 서술하였고, 5) 단계는 연구결과에 포함하였다.

본 연구는 다음과 같이 두 가지 질문을 중심으로 문헌 고찰을 수행하였다.

(1) 국내에서 수행된 노인 대상 구강 기능 관리의 연구 동향은 어떠한가?

(2) 국내에서 수행된 노인 대상 구강 기능 관리 연구의 중재 방법과 특성은 어떠한가?

2009년 1월 1일부터 2023년 7월 31일까지 국내에서 발행된 학술 논문을 대상으로, 2명의 독립된 연구자가 연구고찰과 회의를 통해 검색 전략을 수립한 후, 선정 및 배제 기준에 따라 각자 초록을 독립적으로 검토하였다. 문헌검색은 총 4개 데이터베이스(DataBase Periodical Information Academic (DBpia), Koreanstudies Information Service System (KISS), Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI), Korean Medical Database (KMBASE))에서 ‘구강 기능’, ‘구강 운동’, ‘혀 운동’을 주요 검색어로 사용하여 수행하였다.

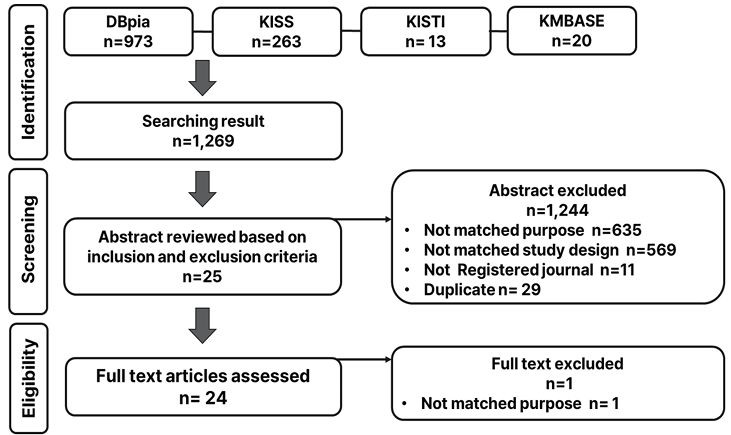

초기 검색 결과 총 1,269편의 문헌이 확인되었고, 제목과 초록 검토를 통해 중복(29편), 주제와의 부합성 부족(635편), 연구 설계 기준 불일치(569편), 미등록 논문(11편)을 제외하고, 25편을 1차로 선정하였다. 여기에서 ‘연구 설계 기준 불일치’란 중재의 적용 및 효과 분석이 없는 연구를 의미하며, 본 연구에서는 구강 기능 향상을 위한 실질적인 중재가 포함된 실험연구만을 포함하였다. 즉, 단순 문헌 고찰, 조사 연구, 사례 보고, 관찰 연구 등은 모두 제외하였다.

1차로 선정된 25편에 대해 전문(Full-text)을 검토한 결과, 1편을 추가 제외하였으며, 최종적으로 24편을 분석에 포함하였다<Fig. 1>. 문헌검색 및 분석 대상 선정 과정은 2명의 연구자가 독립적으로 수행하였으며, 의견 불일치는 발생하지 않았다.

Fig. 1. Flow chart of this study

선정 기준은 1) 19세 이상 성인을 대상으로 한 연구, 2) 구강 기능 관리 중재 또는 관리 방법을 다룬 연구, 3) 국내 학술지에 게재된 논문, 4) 임상 실험 또는 중재연구이다.

배제 기준은 1) 검색 키워드는 충족하지만, 사전적 의미가 다른 연구, 2) 학위 논문, 학술 포스터 발표, 회색 문헌, 3) 전문(Full-text) 확인이 불가능한 논문이다.

최종 선정된 24편의 연구로부터 출판 연도, 연구자, 대상자 수, 수행 장소, 중재 방법, 평가 도구, 중재자, 중재 기간, 학문 분야 등을 추출하기 위해 사전에 합의한 표준화된 자료 추출 양식을 사용하였다. 두 명의 연구자가 독립적으로 자료를 추출한 뒤 상호 검토하여 합의하였으며, 모든 데이터는 Microsoft excel sheet에 정리하였다.

분석은 추출된 항목을 ‘일반적 특성’과 ‘중재 및 평가’ 범주로 구분하여 수행하였다. 각 항목은 빈도와 비율로 기술하였고, 중재 방법과 평가 도구는 내용 분석을 통해 범주화하였다. 결과는 도표와 그림을 활용하여 제시하였다.

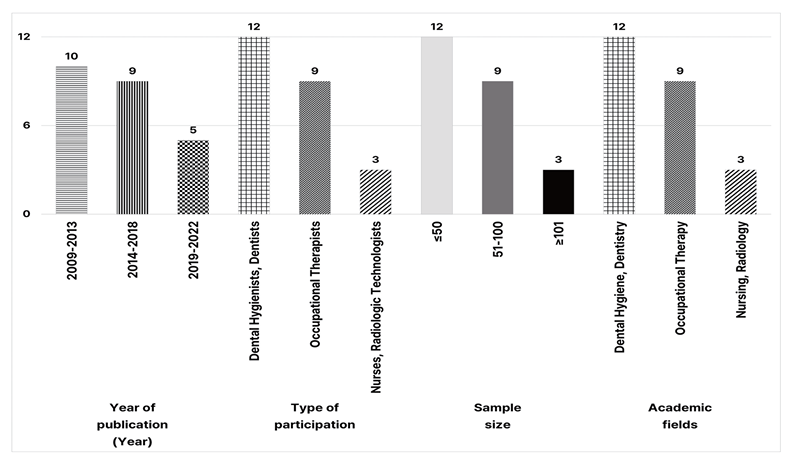

최종 선정된 24편의 문헌 중, 2016년에 가장 많은 연구가 5편(20.8%)으로 가장 많았으며, 2012년 4편(16.7%), 2011년 3편(12.5%) 순으로 나타났다(Data not shown). 한국연구재단의 학문 분야 분류에 따르면, 치위생학 및 치의학 분야가 12편으로 가장 많았고, 작업치료학 9편, 간호학 2편, 방사선학 1편 순이었다<Fig. 2>.

Fig. 2. Research trends in the included studies (N=24)

치위생학 분야(12편)에서는 구강 운동, 구강위생 관리, 자가관리 교육 등을 중심으로 한 중재가 수행되었으며, 이 중 5편은 구강 기능 향상, 4편은 구강위생 개선, 2편은 타액 분비 증가, 1편은 삶의 질 및 정신건강 개선을 보고하였다.

작업치료학 분야(9편)는 구강인두 자극, 혀 저항 훈련, 삼킴근육 강화 운동 등 기능 중심의 중재가 주를 이루었으며, 모든 연구에서 연하 기능 향상이 주요 효과로 보고되었다.

간호학 분야(2편)에서는 모두 타액 분비 증가를 주요 효과로 보고하였고, 방사선학 분야(1편)는 구강 기능 향상 효과를 일부 보고하였다<Table 1>.

Table 1. General characteristics of the included studies

(N=24)

table

치위생학 분야 연구는 주로 보건소, 노인대학, 복지시설 등 지역사회 기반에서 수행되었고, 작업치료학 분야 연구는 병원 및 재활의료기관을 기반으로 진행되었다. 중재자는 치위생학 분야에서는 치과위생사 또는 치과의사였고, 작업치료학 분야에서는 작업치료사가 명시되었다.

평가 도구 측면에서 치위생학 분야는 자기기입식 설문지(n=5), OHIP-14(n=4), RSST(n=4) 등을 주로 활용하였고, 작업치료학 분야는 VFSS(n=5), IOPI(n=4), PAS(n=2) 등 객관적이고 생리학적으로 정량화 가능한 도구를 사용하였다<Table 2>.

Table 2. General characteristics of the included studies

(N=24)

table

ASHA NOMS: American Speech–Language-Hearing Association National Outcome Measurement System, AMR: Alternating Motion Rate, ATP: Anterior Tongue Pressure, BMI: Body Mass Index, DDK: Diadochokinesis test, DRAS: Dysphagia Risk Assessment Scale, DMFT: The Decayed, Missing, and Filled Teeth, FOIS: Functional Oral Intake Scale, FDS: Functional Dysphagia Scale, GOHAI: General Oral Health Assessment Index, IOPI: Iowa Oral Performance Instrument, K-ADL: Korean Activities of Daily Living, KGHQ: Korean General Health Questionnaire, K-MMSE: Korean Mini-Mental State Examination, KOME: Korean Oro-motor Mechanism Screening Examination, MASA: Mann Assessment of Swallowing Ability, MBI: Modified Barthel index, MIS: Maximum Isometric Strength, MOSSSS: The Medical Outcomes Study Social Support Survey, MPT: Maximum Phonation Time, MRS: Modified Rankin Scale, MSE: Modified Shaker Exerciser, NMES Neuromuscular Electrical Stimulation,NRS: Numerical Rating Scale, OHBI: Oral Health Behavior Index, OHIP-14: Oral Health Impact Profile-14, PAS: PenetrationAspiration Scale, PI: Plaque Index, PTP: Posterior Tongue Pressure, QHI: Quigley-Hein Index, RSST: Repetitive Saliva Swallowing Test, SFT: Swallowing Function Test, SMR: Sequential Motion Rate, SWAL-QOL: Swallowing-Quality of Life, TP: Tounge Plaque, TPRT: Tongue Pressure Resistance Training, VFSS: Video Fluroscopic Swallowing Study, VDS: Videofluoroscopic Dysphagia Scale

국내에서 수행된 노인 대상 구강 기능 향상 중재연구는 주로 치위생학과 작업치료학 분야에 집중되어 있었으며, 두 분야 간 중재 접근 방식에서 뚜렷한 차이를 보였다. 치위생학 분야 연구는 구강위생 개선과 교육적 개입에 초점을 두며, 지역사회 기반의 예방 중심 접근이 두드러졌다. 반면, 작업치료학 분야는 병원 및 재활기관 입원환자를 대상으로 VFSS, IOPI등 객관적·정량적 평가 도구를 활용하여 삼킴 및 혀 근력 회복을 중점적으로 다루었다<Table 3>. 이러한 차이는 단순한 분야 특성의 차이를 넘어, 임상에서 상호보완적 활용 가능성을 시사한다. 치과위생사가 병원, 종합병원, 재활기관에서 환자의 구강관리 시, 지역사회 기반 중재에서 주로 사용하던 설문형 지표뿐만 아니라 작업치료학에서 사용하는 VFSS, IOPI, PAS 등의 객관적 측정도구를 병행함으로써 중재 효과를 더 정밀하게 평가하고 다학제 진료와의 연계성을 높일 수 있다.

두 분야 모두에서 공통적으로 확인된 한계점은 객관·주관 평가 도구를 통합한 연구 부족, 집단 간 비교 연구 부족, 표준화된 프로토콜 부재, 구강위생과 기능을 통합한 중재 부족, 다학제 협업 필요성, 그리고 병원-지역사회 연계 연구의 부재였다. 이러한 구조적 공백은 향후 통합적 중재 모델 개발 시 우선적으로 개선해야 할 핵심 과제로 제시될 수 있다<Table 3>.

Table 3. Intervention studies by discipline and research gaps

table

본 연구는 국내에서 수행된 구강 기능 향상 중재연구의 동향을 분석하고, 학문 분야별 접근 방식의 차이와 공통된 한계를 도출함으로써 향후 통합적 중재 프로그램 개발을 위한 기초자료를 마련하고자 하였다. 분석 결과, 포함된 연구는 주로 치위생학과 작업치료학 분야에 집중되어 있었으며, 이는 실제 임상 현장에서 구강 기능 저하 문제를 다루는 주요 보건의료 직군이 해당 분야에 분포함을 반영한다. 학문 분야별 접근 방식 비교는 사전 설정된 범주가 아니라, 포함 문헌의 구성에 기반한 귀납적 분석 결과이다. 이 분석을 통해 각 분야의 실무 환경과 중재 목적이 중재 설계와 평가 전략에 미치는 영향을 확인할 수 있었다.

치위생학 분야의 중재는 주로 지역사회 기반에서 예방 중심으로 시행되었으며, 구강 운동·위생관리·자가관리 교육이 중심이었다. 평가 도구는 자기기입식 설문, OHIP-14, RSST 등 주관적·간이 측정 위주였다. 반면, 작업치료학 분야는 병원 및 재활기관에서 뇌졸중이나 삼킴장애 고위험군을 대상으로 기능 회복을 목표로 하였으며, VFSS, IOPI, PAS 등 객관적·정량적이며 생리학적 타당성이 높은 도구를 활용하였다. 이러한 차이는 단순한 학문적 특성의 차원이 아니라, 대상자 특성과 실무 환경에 따른 전략적 차이로 해석할 수 있다.

두 분야 모두 표준화된 중재 프로토콜 부재, 재현성 부족, 다학제 협력 미흡 등의 공통된 한계를 가지고 있었다. 특히 병원 환경에서는 대상자의 건강 상태, 인지기능, 신체 협응 능력에 따라 중재 수행의 가능성과 효과 측정 방식이 달라질 수 있으므로, 평가 도구 선정과 중재 전략은 임상 상황에 맞추어 유연하게 구성할 필요가 있다. 따라서 치과위생사가 병원·재활기관의 환자를 관리할 때는, 기존 지역사회 기반 중재에서 사용하던 설문형 지표 외에도 VFSS, IOPI, PAS와 같은 객관적 지표를 병행함으로써, 효과 평가의 정밀성과 다학제 진료와의 연계성을 높일 수 있다.

구강 기능 저하는 삼킴장애, 영양불균형, 삶의 질 저하와도 밀접한 연관이 있으며, 특히 입원환자나 뇌졸중 환자와 같이 신체·인지기능이 저하된 집단에서는 구강 기능의 유지가 전신 건강에 결정적인 영향을 미친다[14]. 따라서 중재 효과를 극대화하려면 각 분야의 장점을 통합한 표준화된 다학제 기반 프로토콜 개발이 필요하다. 치위생학 분야는 지역사회 예방 중심 접근에서 더 나아가 병원 고위험군을 대상으로 정량적 평가와 중재 수행 역량을 강화해야 하며, 이를 위한 제도적·교육적 기반이 필요하다. 급성 시 뇌졸중 환자는 비위관 삽입과 연하곤란으로 인해 폐렴 위험이 높으므로 구강위생 유지와 기능 회복 중심의 집중적 중재가 필요하며[15], 발병 수개월 이상 경과한 만성기 환자는 기능 유지와 자가관리 역량 강화를 위한 장기 프로그램이 요구된다[16].

평가 도구는 주관적·객관적 지표를 복합적으로 활용하는 것이 바람직하다. 기존 연구는 각 도구의 전문성에 따라 이분화되는 경향이 있었으나, 효과성을 다면적으로 검증하려면 대상자의 인지·신체 상태에 따른 유연한 도구 선택과 통합적 활용이 필요하다. 예를 들어, 삼킴장애를 동반한 입원환자에서는 RSST나 FOIS와 같은 기능 평가와 더불어 삶의 질과 자가관리 능력 평가를 병행할 수 있으며, 이는 향후 중재 효과의 사회적 파급력을 측정하는데 도움이 될 것이다.

본 연구에 포함된 문헌에서도 노인, 뇌졸중 환자, 삼킴장애 환자, 입원환자 등 다양한 집단에서 혀 근력 훈련, 구강 기능 운동, 안면 운동 등이 효과적인 것으로 나타났다[17,18]. 해외 연구 역시 FOIS, VFSS 등의 지표와 혀 압력 훈련(Tongue pressure training), 구강신경근 훈련(Oral sensorimotor training) 등을 효과적인 방법으로 제시하며[17,19,20]. 일본에서는 턱 벌림 운동(Jaw Opening Exercise, JOE)이 저작근 강화와 삼킴기능 향상에 효과적이라는 근거가 보고되었다[20]. 이러한 다학제 기반의 지역사회 협력 모델은 국내 고령사회에도 시사점을 제공한다[18].

결론적으로, 본 연구는 각 학문 분야의 차별화된 접근 방식을 확인하고, 향후 환자군 특성에 맞춘 맞춤형 중재 개발 필요성을 제시하였다. 특히 병원 환경에서 활동하는 치과위생사는 작업치료학의 평가 도구와 기법을 참고하여 임상 타당성과 실용성을 높일 수 있다. 향후 학제 간 협력 기반의 표준화된 중재 모델 개발, 평가 도구의 통합과 임상 검증, 장기 효과 추적 연구가 필요하며, 치과위생사의 병원 내 역할 확장을 위한 정책·교육 기반 마련과 고위험군 대상 실증연구의 확대가 요구된다.

본 연구는 국내에서 수행된 구강 기능 향상 중재연구의 전반적 특성을 파악하고 학문 분야 간 차이를 비교함으로써 향후 실천적 발전 방향을 제시하는 데 의의가 있으나, 다음과 같은 한계가 존재한다.

첫째, 포함된 문헌 대부분이 단일군 전, 후 비교 또는 유사실험설계로 구성되어 있어, 중재의 인과적 효과를 명확히 판단하기에는 제한이 있었다. 무작위 대조군 연구(RCT)의 비율이 낮아 중재의 신뢰성과 재현성을 평가하는 데 한계가 있었다.

둘째, 주제 범위 문헌 고찰의 특성상 포함된 연구의 질평가를 수행하지 않았으며, 각 연구 간의 내적 타당도 차이를 통제하지 못하였다. 이는 결과 해석 시 해석의 폭이 다소 넓어질 수 있는 요인으로 작용한다.

셋째, 문헌 선정 범위를 국내 연구로 한정함으로써, 최근 급속히 변화하는 국제적 중재 기법이나 다학제 모델의 최신 동향이 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있다. 따라서 해외 연구와의 직접적 비교나 전반적인 글로벌 경향 분석에는 제약이 있었다.

그럼에도 불구하고, 본 연구는 국내의 노인 대상 구강 기능 향상 중재의 특성과 학문 간 차이를 다학문적 관점에서 고찰하고, 향후 연구 설계와 방향을 제시했다는 점에서 의의가 있다. 후속 연구에서는 국제적 동향을 반영한 비교 연구와 메타분석을 통해 더 정량적이고 근거 기반 중심의 중재 체계 구축이 필요할 것이다.

본 연구는 2009년 1월 1일부터 2023년 7월 31일까지 국내에서 수행된 노인 대상 구강 기능 향상 중재연구를 주제 범위 문헌 고찰 방법을 통해 체계적으로 분석하고, 학문 분야별 중재 방법과 평가 도구의 특성을 비교하였다.

1. 중재자의 전공 및 직무 환경에 따라 중재 대상, 수행 장소, 접근 방식, 평가 도구에서 뚜렷한 차이가 있었다.

2. 치위생학 분야는 지역사회 거주 노인을 대상으로 복지시설·노인대학 등에서 구강운동 및 구강위생 관리 중심의 중재를 시행하였고, RSST 및 자기기입식 설문지를 주요 평가도구로 활용하였다.

3. 작업치료학 분야는 병원 기반 뇌졸중 환자를 대상으로 정량적·생리학적 타당성 높은 혀 근력 훈련, 재활기기, VFSS 등 객관적 평가 도구를 주로 사용하였다.

4. 두 분야 모두 표준화된 중재 프로토콜 부재, 병원과 지역 연계 부족, 다학제 협업의 미흡이라는 공통 한계가 확인되었다.

이러한 결과는 각 분야의 실무 환경과 대상자 특성이 중재 설계와 평가 전략에 직접적인 영향을 미친다는 점을 보여준다. 따라서 치과위생사의 역할 확장을 위해서는 지역사회 중심 지표뿐 아니라 타 분야에서 활용되는 평가 도구와 치료 기법을 병행할 수 있는 실용적 기준이 필요하다. 향후 연구에서는 표준화된 중재 프로토콜 개발, 장기 효과 검증, 다학제 협업 기반의 통합 프로그램 구축을 위한 실증 연구가 요구된다. 본 연구는 다양한 환자군에 적용가능한 구강 기능 중재의 임상 실천을 위한 기초자료로 활용될 수 있다.

Conceptualization: SM Kim, SY Han; Data collection: SM Kim, HJ Park; Formal analysis: SM Kim, SY Han; Writing-original draft: SM Kim, SY Han; Writing-review&editing: SM Kim, HJ Park, SY Han

The authors declared no conflicts of interest.

None.

None.

There are no relevant issues, but the data can be obtained from the corresponding author.

None.