1Department of Dental Hygiene, College of Dentistry, Gangneung-Wonju National University

2Department of Dental Hygiene, Daewon University College

3Department of Dental Hygiene, College of Health Science, Eulji University

4Department of Dental Hygiene, College of Health Science, Sunmoon University

5Department of Preventive and Social Dentistry, Graduate School, Kyung Hee University

Correspondence to Sun-Jung Shin, Department of Dental Hygiene, College of Dentistry, Gangneung-Wonju National University, 7 Jukheon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do, 25457, Korea. Tel: +82-33-640-2469, Fax: +82-33-642-6410, E-mail: freshjung@gwnu.ac.kr

Volume 25, Number 4, Pages 343-52, August 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(4):343-52. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.4.7

Received on June 10, 2025, Revised on June 27, 2025, Accepted on July 12, 2025, Published on August 30, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0).

Objectives: The aim of this study was to provide a foundation for institutionalizing visiting oral health care services under the 2026 Integrated Community Care Support Act by conducting a qualitative review of domestic studies. Methods: Seventeen studies on visiting oral health care services published between 2015 and 2024 were selected for analysis. A deductive content analysis, based on the framework of Elo and Kyngäs (2008) along with constant comparative analysis, was employed. The analysis focused on three categories: (1) the goals and objectives of the service, (2) the criteria and methods for identifying and classifying recipients, and (3) the scope and content of service provision. Results: Visiting oral health care services requires a team-based healthcare system tailored to individual needs to support dignity, healthy aging, and quality of life. Beneficiaries should include not only long-term care recipients but also high-risk groups, vulnerable populations, and healthy communitydwelling older adults. Provider competency must be strengthened to deliver 11 service components, including oral function rehabilitation. Conclusions: This study presents integrated key elements necessary for institutionalizing visiting oral health care services and may serve as foundational evidence for developing service regulations. Expert consensus is required to establish detailed guidelines and advance policy implementation.

Community health services, Dental care for aged, Dental hygienist, Home care services, Qualitative research

우리나라는 2024년 12월을 기준으로 65세 이상 노인 인구가 전체 인구의 20%를 초과함에 따라 초고령사회에 진입하게 되었다[1]. 일반적으로 노인은 생리적 기능 저하와 회복력 감소로 일상생활을 스스로 유지하기 어려운 노쇠(Frailty)를 경험할 가능성이 높다. 노쇠란 비가역적 장애 이전에 나타나는 전구적 상태로, 심화될 경우 돌봄 의존도 증가 및 사망 등의 건강 문제 위험을 높인다. 이러한 특성은 노인 의료, 요양, 돌봄 정책 전반에서 복합적이고 지속적인 돌봄 서비스 제공의 필요성을 강조하고 있다. 나아가 노인의 건강 및 돌봄 욕구가 입원 중심의 병원에서 일상생활이 이루어지는 지역사회로 전환되면서, 방문형 보건서비스의 제도화와 전문 인력 배치 등을 통한 연속적이고 통합적인 돌봄 서비스 구축이 강조되고 있다[2].

2024년 3월 26일 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」(이하 ‘돌봄통합지원법’)이 제정되고, 2026년 3월 27일 시행을 앞두고 있다. 돌봄통합지원법은 노쇠, 장애, 질병 사고 등으로 일상생활 수행이 어려운 사람들이 보건의료와 돌봄의 연계를 통해 살던 곳에서 지속 가능한 삶을 영위할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 하며, 제15조 제1항 제6호에 ‘방문 구강관리’를 명시함으로써, 대상자의 욕구와 필요에 따른 통합 지원 서비스 확대 및 연계를 준비하고 있다[3].

구강건강은 일상생활 유지에 어려움을 겪는 노인 및 장애인 등의 전신건강과 영양상태, 삶의 질과 밀접한 연관성을 가진다[4]. 하지만 이들은 신체 및 인지 기능의 저하와 이동 제한 등으로 치과 의료기관에 접근이 어렵고, 적절한 구강관리 서비스를 받지 못하는 경우가 많다[5]. 따라서 국가 차원의 선제적이고 체계적인 보건 정책을 통해 노인 및 장애인 등의 건강 불평등과 의료비 증가 문제를 대응하는 노력이 필요하다[6]. 이에 보건복지부는 지난 2018년 ‘지역사회 통합돌봄 사업(커뮤니티케어)’을 발표하고, 2019년부터 전국 16개 지자체에서 선도 사업을 추진하였다[7]. 커뮤니티케어 대상 노인에게 치과위생사가 방문 구강관리 서비스를 제공한 연구에 따르면, 열악한 구강건강 상태를 가진 노인의 치주건강 상태가 호전되고, 구강 관리 실천률이 개선되었으며, 주관적, 심리‧정서적인 안정감에 있어서도 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고되었다[8]. 따라서 노인의 건강한 노화와 의료비 감소를 위한 예방적 접근의 방문 구강관리의 제도화는 필수적이며, 돌봄통합지원법 내 방문 구강관리 서비스의 명시는 향후 중요한 역할을 할 것으로 기대된다[9].

방문 구강관리의 필요성과 효과성에도 불구하고, 현재 우리나라의 방문 구강관리 서비스는 관련 인력의 역할과 범위, 제공 대상자의 기준, 서비스 항목 등에 대한 법적·제도적 근거가 미비하며, 체계적인 운영 기준이 마련되어 있지 않은 실정이다. 또한 서비스 제공기관 및 인력 간의 연계 부족, 지역별 편차 등으로 인해 서비스 전달의 일관성과 효율성이 떨어지고 있다[10]. 향후 돌봄통합지원법 기반의 방문 구강관리 서비스가 효과적으로 운영되기 위해서는 근거 기반의 정책 설계와 서비스 체계 구축이 선행되어야 한다. 이에, 본 연구에서는 최근 10년 이내 발표된 ‘방문 구강관리’ 관련 국내 선행연구를 질적 내용분석 방법을 통해 체계적으로 분석함으로써, 방문 구강관리 서비스의 목적과 목표, 수혜자 선별 기준, 서비스 내용에 대한 근거 기반 개념을 정립하고자 한다.

본 연구는 대한치과위생사협회에서 발주한 2024 정책연구과제인 「방문 구강관리 서비스 기반조성: 돌봄통합지원법 시행령‧시행규칙 근거마련」 연구 과제로 공모되어 진행되었으며, 국립강릉원주대학교 기관생명윤리위원회 심의를 받아 최근 10년 이내 보고된 ‘방문 구강관리’에 관한 국내 선행연구를 분석 대상으로 선정하여, 방문 구강관리 서비스에 대한 개념을 정의하기 위해 질적 내용분석을 수행하였다(IRB승인번호: GWNUIRB-R2024-79).

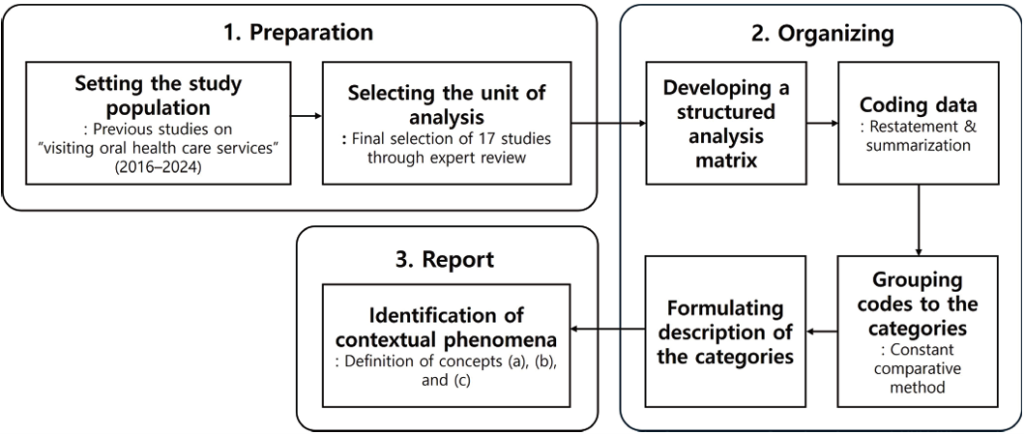

질적 내용분석(Qualitative content analysis)이란, 주어진 자료를 전체적으로 이해한 후, 체계적인 분류 방법인 코딩 과정을 통해 핵심 주제와 의미를 도출하는 사회과학 연구방법이다. 즉, 연구자가 자료의 맥락을 심층적으로 해석하고, 주제와 텍스트 속 내재된 의미를 탐구하는 데 중점을 두어, 연구 주제에 대한 총체적인 맥락을 파악하고 자료의 함의를 체계적으로 분석하는 방법이다[11]. 질적 내용분석 방법 중 Elo와 Kyngas[12]의 연역적 내용분석은 기존의 선행 연구 결과를 재검증하고, 연구 목적에 따라 자유로운 매트릭스를 개발하여 자료를 코딩, 분석할 수 있다는 이점을 가지고 있다. 연역적 내용분석 과정은 준비(Preparation), 조직화(Organizing), 보고(Reporting) 세 단계로 구성되며, 자료 분석을 위한 선행연구를 선정한 뒤, 지속적인 기록과 간소화 작업을 통해 연구 주제에 대한 맥락적 현상을 발견해 이를 다른 사람들이 이해하도록 표현하는 과정을 거친다[13]. 이에 본 연구는 방문 구강관리 서비스의 목적과 목표, 수혜자 선별 기준, 제공 범위 등을 규명하기 위해 구조화된 분석 매트릭스를 개발하여 연역적 내용분석을 적용하였다<Fig. 1>.

Fig. 1. Study flow

연역적 내용분석 1단계 준비(Preparation)는 ‘연구 대상 및 자료 수집’ 단계로, 문서의 진정성(Authenticity)을 확보하기 위해 보건의료분야 연구보고서(대한치과위생사협회, 대한치과의사협회 치과의료정책연구원, 한국건강증진개발원, 한국보건사회연구원 등) 및 학술정보 웹사이트(한국연구재단 KCI, RISS 학술정보연구서비스, KISS, 국회 전자도서관, 구글 학술검색 등)에서 보고된 ‘방문 구강관리’와 ‘지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어)’ 관련 선행연구 중 최근 10년 이내 치위생학/치의학/보건학 전문가(교수자)가 주 책임연구자로 참여한 논문 33건을 추출하였다. 이후 5인의 전문가가 33건의 선행연구를 각각 검토하여, 3인 이상이 해당 연구가 방문 구강관리 서비스 규정을 위한 (a) 방문 구강관리 서비스의 목적과 목표 또는 (b) 수혜자 선별 및 분류 기준 또는 (c) 방문 구강관리 서비스 범위와 내용을 구체적으로 제시하고 있으므로 질적 내용분석 대상에 적합하다고 추천한 선행연구 17건을 최종 분석 대상으로 선정하였다<Table 1>.

Table 1. Study subjects

table

*The full names of the publishing institutions are as follows: Korean Dental Hygienists Association (KDHA), Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA), Ministry of Health and Welfare (MOHW), Health Policy Institute (HPI), Korea Health Promotion Institute (KHEPI), Journal of Korean Society of Dental Hygiene (JKSDH)

**Number of recommendations

연역적 내용분석 2단계 조직화(Organising)는 ‘지속적인 기록과 간소화 작업을 통해 연구 주제에 대한 맥락적 현상을 발견’하는 단계로, 본 연구에서는 방문 구강관리 서비스 규정을 위한 (a) 방문 구강관리 서비스의 목적과 목표, (b) 방문 구강관리 서비스의 수혜자 선별 및 분류를 위한 방법과 기준, (c) 방문 구강관리 서비스 제공 범위와 내용에 대한 구조화된 분석 매트릭스를 개발하여 활용하였다. 분석을 위한 지속적인 기록을 수행하기 위해 첫 번째 연구자는 선행연구를 반복적으로 읽고 (a), (b), (c)에 연관된 본문의 내용을 한글 파일에 그대로 옮겨 적었다. 이후 분석에 포함되어야 하는 주요 내용(키워드)을 엑셀 파일에 한 번 더 기록하여, 1차 코딩을 위한 분석 자료를 완성하였다. 두 번째 연구자는 첫 번째 연구자가 기록한 내용 중 놓친 부분이 없는지 검토하고, 이를 보완하는 역할을 수행하였다. 즉, 총 17개의 최종 분석 연구 논문을 두 차례 기록 및 검토하여, 기록한 내용이 해당 주제와 연관된 내용인지 반복적으로 확인해 1차 코딩을 위한 분석 자료의 신뢰도를 높이고자 하였다.

이후 질적 연구방법으로 박사학위를 취득한 한 명의 연구자가 분석 자료를 검토하여 1개의 데이터에 1개의 내용(키워드)이 추출될 수 있도록 정리한 후, 반복적 비교분석법을 통해 주제에 관한 내용을 반복적 재진술과 요약을 실시하여 동일한 범주로 재분류하고, 범주별 특성을 정리하였다. 그리고 범주에 대한 빈도를 확인하고, 범주별 특성을 현행하는 제도와 연계하여 각 개념의 실제적인 의미를 분석, 정리하였다.

끝으로, 질적 내용분석 과정에서 연구자의 주관적 해석에 따른 편향을 최소화하기 위해 도출된 분석 결과는 2024년 11월 12일 연구진 회의와 2024년 12월 13일 개최된 「한국치위생과학회 사회치위생학분과회 2024년도 제1차 연구세미나」에서 공유되었으며, 외부 전문가들의 자문과 의견을 반영하였다. 이를 통해 연구자 간 해석의 일관성을 점검하고, 분석 결과의 신뢰성과 타당성을 높이고자 하였다.

17개 선행연구에서 방문 구강관리 서비스의 목적과 목표에 해당하는 내용을 확인한 결과, 108개의 개념(키워드)이 추출되었고, 여섯 가지의 범주로 구분되었다<Table 2>. 국립국어원에 따르면, 목적은 궁극적으로 달성하고자 하는 상태를 의미하는 반면, 목표는 목적을 달성하기 위해 필요한 변화에 대한 구체적인 기술(정량적 지표)을 의미한다. 따라서 여섯 개의 개념 범주를 목적과 목표로 구분한 결과, 방문 구강관리 서비스 목적에 관한 키워드는 ‘인간의 존엄성’, ‘건강한 노화’, ‘삶의 질 향상’으로 나타났고, 목표는 ‘양질의 보건서비스(포괄성, 지속성)’, ‘노인 진료비 감소’, ‘환자 중심/맞춤형 팀 기반 케어’로 나타났다.

Table 2. Conceptual categories of objectives and goals of visiting oral health care services

table

*classified as either a goal or an objective

17개 선행연구에서 방문 구강관리 서비스 수혜자 선별 및 분류를 위한 방법과 기준에 해당하는 내용을 확인한 결과, 184개의 내용(방법과 기준)이 추출되었고, 여섯 가지의 범주로 구분되었다<Table 3>. 여섯 가지 범주를 현행하는 방문 구강관리 서비스 정책 및 사업의 수혜자의 특성과 매칭하여 구분한 결과, 장기요양 수급자[14], 노인 의료돌봄 통합지원 시범사업[15] 및 지역사회 통합돌봄 대상자[7] 그리고 보건소 방문 건강관리사업 대상자[16]가 매칭되었다. 그러나 (구강)노쇠 및 허약, 섭식연하장애 환자, 중증환자, 호스피스 환자를 일컫는 ‘고위험 집단’과 ‘건강한 65세 이상의 지역사회 노인’ 그리고 ‘보건의료 및 돌봄 취약계층’은 방문 구강관리 서비스 수혜자의 사각지대로 남아 있는 것을 확인하였다.

Table 3. Conceptual categories of beneficiaries of visiting oral health care services

table

*beneficiaries of currently implemented policies and programs for visiting oral health care services

17개 선행연구에서 방문 구강관리 서비스 제공 범위와 내용에 해당하는 내용을 확인한 결과, 353개의 서비스 항목이 추출되었다. 353개의 서비스 항목을 반복적 비교분석법을 통해 분석한 결과, 2회 이상 출현한 방문 구강관리 서비스의 제공 범위와 내용은 ‘구강기능재활운동’, ‘전문가 구강위생관리’, ‘구강위생관리 교육’, ‘치과치료’, ‘식이지도’, ‘보호자 구강위생관리 교육’, ‘구강검진’, ‘불소도포’, ‘정서지원’, ‘전원조치/병원의뢰’ 그리고 ‘투약 처방전 발급’으로 순으로 총 11가지 범주로 구분되었다<Table 4>. 11가지 방문 구강관리 서비스를 현행하는 방문 구강관리 서비스 제공인력과 매칭한 결과, ‘구강기능재활운동’, ‘식이지도’, ‘정서지원’ 등 일부 서비스 항목에 대한 제공인력은 현행하는 법과 제도에 명시되지 않은 것으로 나타났다.

Table 4. Conceptual categories of service scope and content in visiting oral health care

table

*Current status of service providers as specified in existing laws and regulations.

**Each appears once and is counted in the total.

본 연구는 2026년 3월 27일 시행을 앞둔 돌봄통합지원법 제15조 제1항 제6호에 명시된 방문 구강관리 제도화 및 실행을 위한 근거 기반의 방문 구강관리 서비스 규정(안)을 마련하기 위해 2015년 이후 발표된 방문 구강관리 관련 선행연구 17건을 대상으로 질적 내용분석을 실시하였다.

먼저, 방문 구강관리 서비스 목적과 목표에 관한 주요 개념 범주는 ‘인간의 존엄성’, ‘건강한 노화’, ‘삶의 질 향상’이라는 세 가지 목적과 ‘양질의 보건서비스(포괄성, 지속성)’, ‘노인 진료비 감소’, ‘환자 중심/맞춤형 팀 기반 케어’라는 세 가지 목표로 구분되었다. 이를 종합 해석한 결과, ‘방문 구강관리 서비스는 인간의 존엄성을 바탕으로 건강한 노화와 삶의 질 향상에 목적을 두어야 하며, 이를 달성하기 위해서는 환자 중심/맞춤형 팀 기반 케어를 제공할 수 있는 양질의 보건의료체계를 구축해 증가하는 노인 진료비를 선제적으로 대응해야 한다.’라고 정의할 수 있었다. 여섯 개의 개념 범주 중 가장 많이 언급된 개념 범주인 ‘인간의 존엄성’은 대한민국 헌법 제10조 ‘모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.’에서 강조될 뿐 아니라, 지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어) 정책 비전에서도 인간의 존엄성 실현을 핵심 가치로 설정하고 있다. 따라서, 방문 구강관리 서비스는 돌봄통합지원법 대상자가 일상생활을 영위하는 데 필요한 기본적인 욕구를 충족할 수 있도록 공급자 중심이 아닌 수혜자 중심의 서비스 내용으로 운영하고, 대상자의 나이와 장애, 경제적 수준, 지역 등에 관계 없이 누구나 방문 구강관리 서비스에 접근할 수 있도록 형평성이 보장된 실질적인 법제도적 기반을 구축할 수 있어야 할 것이다.

다음으로 방문 구강관리 서비스 수혜자 선별 및 분류를 위한 방법과 기준을 확인한 결과, 일상 생활이 어려운 장기요양 수급자에 관한 내용이 가장 많이 언급되었다. 노인장기요양보험은 2008년 7월부터 시행된 사회보험으로, 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인에게 신체활동 지원, 일상생활 보조, 인지기능 유지 등을 위한 장기요양 서비스를 지원한다. 2023년 12월말 기준 노인장기요양보험 인정자 수는 110만명에 육박하였으며[17], 장기요양 재정 부담의 심화로 2026년 노인장기요양보험 재정수지가 적자로 전환될 것으로 전망하고 있다[18]. 노인 치과 진료비 역시 틀니, 보철과 같은 보철물 치료의 보장성 확대되면서 70세 이상 노년층의 치과 진료인원과 진료비가 증가 추이를 보이고 있으며, 향후 베이비붐 세대(1955-1963년생)가 노인 세대에 진입하고 있다. 따라서, 이들이 건강한 치아를 오래 유지할 수 있도록 돕는 예방 중심의 방문 구강관리 서비스가 필요한 실정이다[19]. 본 연구 결과에 따르면, 고위험집단(노쇠 및 허약, 섭식연하장애 환자, 중증환자, 호스피스 등)과 건강한 65세 이상의 지역사회 노인 그리고 보건의료 및 돌봄 취약계층이 방문 구강관리 서비스 정책의 사각지대에 놓여 있는 것으로 나타났다. 장기적으로는 노인 의료비 감소를 실현하기 위해서는 사각지대 대상자의 구강건강 유지 및 관리를 위한 인력의 활용 방안과 지역사회 자원 및 제도 연계를 통한 구강관리 서비스 접근성 개선을 위한 국가적 노력이 요구된다.

방문 구강관리 서비스 제공 범위와 내용에 대한 분석 결과, ‘구강기능재활운동’, ‘전문가 구강위생관리’, ‘구강위생관리 교육’, ‘치과치료’, ‘식이지도’, ‘보호자 구강위생관리 교육’, ‘구강검진’, ‘불소도포’, ‘정서지원’, ‘전원조치/병원의뢰’ 그리고 ‘투약 처방전 발급’ 순으로 나타났다. 이 중 ‘구강기능재활운동’은 노인의 구강근기능 및 저작기능을 향상시키고, 구강건조증과 섭식연하장애 개선을 위한 훈련(입 체조, 마사지 등)과 교육, 운동 프로그램을 의미하며, 실제 주 1회 8주간 구강기능재활운동을 실시한 결과 타액분비량이 유의하게 개선된 것으로 나타났다[20]. 그리고 지역사회에서 구강기능 회복을 위한 운동 프로그램을 도입하기 위해 전문가의 견해를 조사한 결과에서 치과위생사의 구강기능재활운동 적용 가능성을 확인하였고, 이에 대한 역량 강화 훈련이 필요하다고 나타났다[21]. 실제 일본의 경우, 2006년부터 구강재활 인정 치과위생사 전문 자격 제도를 운영하고 있으며, 노인요양시설 등 다양한 분야에서 구강 기능 재활, 섭식 연하, 저작, 구강 케어 등의 활동을 수행하고 있다[22]. 그리고 이러한 활동은 구강 노쇠 환자의 폐렴 예방과 섭식 기능 요법을 통한 영양상태와 의식 수준을 개선시켜 환자의 일상생활과 삶의 질 향상에 도움이 되는 것으로 보고되고 있다[23]. 따라서 구강기능재활운동을 포함하여 현재 법과 제도에 수행인력이 명시되어 있지 않은 방문 구강관리 서비스 내용에 대해서는 팀기반 치과의료인력 간의 협력을 통해 효율적인 건강관리케어 또는 방문 구강관리 서비스 제공 인력의 역량 증대가 요구된다.

본 연구는 돌봄통합지원법 내 방문 구강관리 서비스 명시에 따른 방문 구강관리 서비스의 제도화를 앞두고, 지난 10년간 다양한 선행연구에서 연구자들이 지속적으로 제안한 방문 구강관리 서비스의 목적과 목표, 수혜자 선별 기준, 서비스 내용 등에 관한 내용을 과학적인 연구 방법을 통해 정리하고, 근거를 마련했다는 점에서 의의를 가진다. 추후 연구에서는 돌봄통합지원법 방문 구강관리 서비스 규정 개발을 위해 전문가 및 이해관계자 대상의 의견 수렴 등 제도 마련을 위한 단계적 연구가 시행되어야 할 것이다.

본 연구는 2015년 이후 발표된 방문 구강관리 관련 선행연구 17건을 대상으로 질적 내용분석을 실시하여, 근거 기반의 방문 구강관리 서비스 규정(안)을 도출하고자 하였다. 이에 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 방문 구강관리 서비스의 목적은 ‘인간의 존엄성’, ‘건강한 노화’, ‘삶의 질 향상’이라는 세 가지 범주가 도출되었으며, 목표는 ‘양질의 보건서비스 제공(포괄성, 지속성)’, ‘노인 진료비 감소’, ‘환자 중심/맞춤형 팀 기반 케어’로 나타났다.

2. 방문 구강관리 서비스의 수혜자는 ‘장기요양 수급자’, ‘노인 의료·돌봄 통합지원 시범사업 대상자’, ‘방문건강관리사업 대상자’, ‘고위험 집단(노쇠, 섭식‧연하장애, 중증 및 호스피스 환자 등)’, ‘(65세 이상) 건강한 지역사회 노인’, ‘보건의료 및 돌봄 취약계층’으로 분류되었다.

3. 방문 구강관리 서비스의 제공 범위와 내용은 ‘구강기능재활운동’, ‘전문가 구강위생관리’, ‘구강위생관리 교육’, ‘치과치료’, ‘식이지도’, ‘보호자 구강위생관리 교육’, ‘구강검진’, ‘불소도포’, ‘정서지원’, ‘전원조치/병원의뢰’, ‘투약 처방전 발급’ 순으로 나타났다.

본 연구를 통해 방문 구강관리 서비스는 인간의 존엄성을 핵심 가치로 두고, 건강한 노화와 삶의 질 향상을 위해 대상자 맞춤형 팀 기반 보건의료체계 구축이 필수적임을 확인할 수 있었다. 서비스 수혜자는 장기요양 수급자에 국한되지 않고, 고위험 집단, 보건의료 및 돌봄 취약계층, 건강한 지역사회 노인까지 포괄적으로 고려되어야 할 것이다. 아울러, 구강기능재활운동을 포함한 총 11개 항목이 효과적으로 제공되기 위해서는 치과의료인력을 포함한 수행 인력의 역량 강화와 다학제적 팀 어프로치 체계의 구축이 요구된다.

Conceptualization: SJ Shin; Data collection: SJ Shin, JH Son, HJ Lim, YK Choi, JS Choi; Formal analysis: SH Lee, HJ Kim, GHAR Lee, AR Lim ; Writing-original draft: SH Lee; Writing-review&editing: SH Lee, JH Son, HJ Lim, YG Choi, JS Choi, HJ Kim, GHAR Lee, AR Lim, SJ Shin

The authors declared no conflicts of interest.

This study was supported by the Korean Dental Hygienists Association in 2024.

This study was approved by the Institutional Review Board (IRB) of Gangneung-Wonju National University (GWNUIRB-R2024-79).

The data and materials of this article are included within the article. the data supporting the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

None.