So-Hyeon Lee1![]() , Jin-Yee Byun2

, Jin-Yee Byun2![]() , Young-Seok Kim1

, Young-Seok Kim1![]() , Yun-Sook Jung1

, Yun-Sook Jung1![]()

1Department of Dental Hygiene, College of Science & Technology, Kyungpook National University

2Department of Nursing, Kyungil University

Correspondence to Yun-Sook Jung, Department of Dental Hygiene, College of Science & Technology, Kyungpook National University, 2559 Gyeongsang-daero, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, 37224, Korea. Tel: +82-54-530-1425, Fax: +82-54-530-1429, E-mail: ysjung0313@knu.ac.kr

Correspondence to Young-Seok Kim, Department of Dental Hygiene, College of Science & Technology, Kyungpook National University, 2559 Gyeongsang-daero, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, 37224, Korea. Tel: +82-54-530-1424, Fax: +82-54-530-1429, E-mail: young1224@knu.ac.kr

Volume 25, Number 1, Pages 61-8, February 2025.

J Korean Soc Dent Hyg 2025;25(1):61-8. https://doi.org/10.13065/jksdh.2025.25.1.6

Received on January 23, 2025, Revised on February 09, 2025, Accepted on February 11, 2025, Published on February 28, 2025.

Copyright © 2025 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: This study aimed to assess the relationship between generalized anxiety disorder (GAD) and chewing discomfort in the adult Korean population. Methods: Data from the 9th Korean National Health and Nutrition Examination Survey (2022) were analyzed, and 4,512 adults aged 19 years or more were included in this study. Logistic regression analysis was used to evaluate the association between GAD and chewing discomfort. Adjustments were also made for confounding factors (gender, age, education, income, smoking, and drinking). Results: The logistic regression analysis showed that participants with GAD had a 1.480 times higher risk of chewing discomfort (95% CI: 1.059–2.069). After adjusting for gender, age, education, income, smoking, and drinking, the odds ratio remained statistically significant at 1.962 (95% CI: 1.369–2.811). Conclusions: GAD was found to be associated with chewing discomfort in Korean adults. This finding could prove useful for the prevention and management of oral health problems in patients with GAD.

Anxiety disorder, Chewing discomfort, KNHANES

우리는 살아가면서 다양한 경험을 하고 그 속에서 여러 감정을 느낀다. 그 중 현대 사회의 급속한 발전과 경쟁으로 인해 개인의 혼란과 불안이 증가하면서 불안장애를 경험하는 사람들이 급증하고 있다. 실제로 불안장애의 진료 추이는 2017년 대비 2021년에 연평균 7.3% 증가했으며, 5년 동안 총 32.3%가 증가한 것으로 보고되었다[1]. 불안장애는 단순히 정신적 건강뿐만 아니라 신체적 건강과도 밀접한 관련이 있으며, 적절한 시기에 대처하지 않으면 신체장애로도 이어질 수 있다[2].

불안장애 중 범불안장애(Generalized anxiety disorder, GAD)는 최소 6개월 이상 수많은 사건이나 활동에 대해 과도한 불안과 걱정하는 것이 특징이다. 2021년 정신건강실태조사에 따르면, 평생 범불안장애를 경험한 사람은 전체의 1.7%로, 특정 공포증(6.3%) 다음으로 높은 비율을 보였다[3]. 하지만 범불안장애는 동반되는 다른 정신장애에 의해 진단을 내리기가 쉽지 않아 유병률이 낮게 나타난 것이다[4,5]. 이에 따라 해당 장애의 심각성이 소홀히 여겨질 가능성이 있다.

한편, 불안장애는 특히 구강건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 불안장애가 있는 사람들은 치아 손실 가능성이 높고[6], 범불안장애 점수가 높은 경우 자신의 구강건강 상태를 부정적으로 평가하는 비율이 높았다[7]. 또한 구강건강 문제로 인해 사회활동 참여가 제한된 사람의 비율이 더 높았다[7]. 이러한 구강건강 문제는 생명을 위협하지는 않지만, 높은 유병률을 가지는 구강질환으로 인해 저작, 말하기, 심미기능과 같은 기본적인 3대 구강기능을 제한시켜 삶의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있다[8]. 특히 저작은 일상생활에서 필수적이며 단순히 음식을 자르는 역할을 넘어 영양섭취와 전신건강, 사회적 상호작용에도 큰 영향을 미친다[9,10]. 저작은 구강 내 치아가 음식을 자르고 침과 함께 혼합하여 삼키기 적합한 식괴를 형성하여 삼킬 수 있도록 하는 과정이다[11]. 하지만 불안장애로 인해 구강건강이 악화되면 저작기능에 문제가 발생할 가능성이 높아지게 된다.

앞서 언급한 바와 같이 유병률이 낮게 나타나는 범불안장애는[4,5] 심각성이 소홀히 여겨질 가능성이 높아 이들에 관한 체계적인 연구와 관리가 중요하다. 현재까지 범불안장애와 구강건강의 관계를 다룬 연구가 이어지고 있지만[7,12-14], 그 중 범불안장애와 저작기능의 관계를 다룬 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구는 범불안장애 여부와 저작불편감 간의 관련성을 분석하고, 이를 통해 범불안장애 환자의 구강질환 예방과 효과적인 관리 방안을 마련하는 데 필요한 기초자료를 제공하고자 한다.

본 연구는 국민건강영양조사(Korean National Health and Nutritional Examination Survey, KNHANES)의 제9기 1차년도(2022) 원시자료를 이용하였다. 해당 자료는 질병관리청 연구윤리심의위원회의 승인(IRB No. 2018-01-03-4C-A)을 받아 수집되었다.

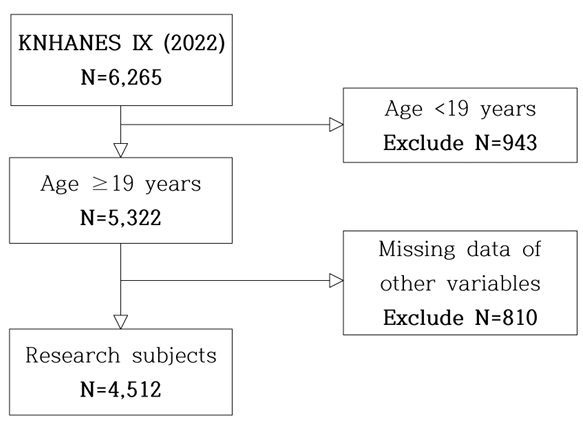

연구의 대상자는 이동검진 차량에서 실시된 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 하나 이상에 참여한 6,265명 중 19세 이상인 5,322명을 추출하였다. 이 중 주요 변수에 결측값이 있는 810명을 제외하여 최종적으로 4,512명을 연구대상자로 선정하였다<Fig. 1>.

Fig. 1. Research subject selection process

연구대상자의 일반적 특성을 파악하기 위해 성별, 연령, 교육수준, 소득수준, 흡연여부, 음주여부를 조사하였다. 교육수준, 소득수준, 흡연여부, 음주여부의 경우 지침서를 기반으로 교육수준 재분류 코드, 소득 4분위수(가구), 현재흡연율, 월간음주율 변수를 사용하였다.

연구대상자의 저작불편감은 원시자료 이용 지침서를 기반으로 저작불편 호소 여부를 나타내는 변수를 사용하였다. 해당 변수는 19세 이상을 대상으로 한 질문인 ‘현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 음식을 씹는 데에 불편감을 느끼십니까?’에 대한 응답을 바탕으로 하였다. 응답 항목은 매우 불편함, 불편함, 그저 그러함, 불편하지 않음, 전혀 불편하지 않음의 5단계로 구성되어 있었으며, 이 중 매우 불편함과 불편함으로 답한 경우 저작불편감이 있는 것으로 정의하였다.

범불안장애는 한국어판의 불안장애를 자가 점검해 볼 수 있는 척도(Deneralized anxiety disorder 7-item scale, GAD-7)를 사용하여 평가하였다. GAD-7은 범불안장애 선별을 위해 개발된 설문지로 각 문항은 증상의 정도에 따라 0점에서 3점까지 선택하게 되어있다. 총 7개 문항의 점수를 합산하여 최대 점수는 21점이며 10점 이상인 경우 범불안장애로 분류하였다[15].

이 연구는 국민건강영양조사의 제9기 1차년도(2022)자료의 분석을 위해 통계소프트웨어 R version 4.3.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)을 사용하였으며 연구가설의 통계적 유의성을 검증하기 위해 유의수준은 0.05로 지정하였다. 국민건강영양조사 자료는 전수조사가 아닌 표본조사의 자료이므로 지침에 따라 제공된 가중치를 반영하여 복합표본분석을 시행하였다. 연구대상자의 일반적 특성 및 범불안장애에 따른 저작불편감과 일반적 특성에 따른 범불안장애 분포의 비교는 복합표본 Chi-square 검정을 통해 확인하였다. 마지막으로 범불안장애와 저작불편감 간의 관련성을 살펴보기 위해 복합표본 Logistic regression을 시행하였다.

연구대상자의 일반적 특성에 따른 저작불편감의 분포를 분석한 결과 연령, 교육수준, 소득수준, 흡연여부, 음주여부에 따른 유의미한 차이가 관찰되었다. 연령에서 저작불편감을 호소하는 비율은 80세 이상(42.0%), 70-79세(34.3%), 60-69세(25.5%), 50-59세(18.0%), 40-49세(13.5%), 30-39세(9.1%), 19-29세(3.7%) 순으로 연령이 증가할수록 높아지는 경향을 보였다(p<0.001). 전체 대상자 중 교육수준은 대졸 이상(46.8%), 고졸(34.9%), 초졸 이하(11.7%), 중졸(6.7%) 순으로 나타났다. 이 중 저작불편감이 있는 경우는 초졸 이하에서 40.1%로 가장 높았다(p<0.001). 소득수준은 상(33.4%), 중상(29.4%), 중하(22.0%), 하(15.3%)순으로 나타났으며 이 중 ‘하’구간 대상자의 저작불편감의 비율이 29.0%로 가장 높게 나타났다(p<0.001). 흡연여부는 전체 대상자의 83.4%가 비흡연자였으며, 흡연자(21.9%)가 비흡연자(15.7%)보다 저작불편감을 호소하는 비율이 더 높게 나타났다(p<0.001). 음주여부의 경우 음주자는 전체 대상자의 54.5%, 비음주자는 45.5%로 나타났다. 저작불편감을 호소한 비율은 비음주자가 18.9%로 음주자 15.0%에 비해 저작불편감을 호소하는 비율이 상대적으로 높게 나타났다(p=0.003)<Table 1>.

Table 1. Chewing discomfort according to general characteristics of study population

Unit: N(%)

| Characteristics | Total | Chewing discomfort | p* | |

|---|---|---|---|---|

| Yes | No | |||

| Total | 4,512(100.0) | 880(16.8) | 3,632(83.2) | |

| Gender | ||||

| Male | 1,954(49.8) | 401(17.7) | 1,553(82.3) | 0.147 |

| Female | 2,558(50.2) | 479(15.9) | 2,079(84.1) | |

| Age (yr) | ||||

| 19-29 | 557(17.1) | 25(3.7) | 532(96.3) | <0.001 |

| 30-39 | 596(16.0) | 56(9.1) | 540(90.9) | |

| 40-49 | 755(18.7) | 97(13.5) | 658(86.5) | |

| 50-59 | 805(19.9) | 139(18.0) | 666(82.0) | |

| 60-69 | 936(15.3) | 248(25.5) | 688(74.5) | |

| 70-79 | 665(10.3) | 229(34.3) | 436(65.7) | |

| ≥80 | 198(2.8) | 86(42.0) | 112(58.0) | |

| Education | ||||

| ≤Elementary school | 802(11.7) | 324(40.1) | 478(59.9) | <0.001 |

| Middle school | 383(6.7) | 112(28.7) | 271(71.3) | |

| High school | 1,475(34.9) | 248(15.6) | 1,227(84.4) | |

| ≥University | 1,852(46.8) | 196(10.1) | 1,656(89.9) | |

| Income | ||||

| Low | 893(15.3) | 310(29.0) | 583(71.0) | <0.001 |

| Middle-low | 1,075(22.0) | 228(19.2) | 847(80.8) | |

| Middle-high | 1,219(29.4) | 170(13.2) | 1,049(86.8) | |

| High | 1,325(33.4) | 172(12.7) | 1,153(87.3) | |

| Smoking | ||||

| No | 3,850(83.4) | 718(15.7) | 3,132(84.3) | <0.001 |

| Yes | 662(16.6) | 162(21.9) | 500(78.1) | |

| Drinking | ||||

| No | 2,230(45.5) | 497(18.9) | 1,733(81.1) | 0.003 |

| Yes | 2,282(54.5) | 383(15.0) | 1,899(85.0) | |

*by complex sample chi-square test

연구대상자는 총 4,512명이었으며, 이 중 범불안장애가 있는 대상자는 5.1%로 나타났다. 전체 대상자 중 남성은 49.8%, 여성은 50.2%를 차지했으며, 범불안장애의 비율은 남성이 3.6%, 여성은 6.5%로 나타나 성별에 따른 유의한 차이를 보였다(p<0.001). 연령은 50-59세가 19.9%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이어서 40-49세(18.7%), 19-29세(17.1%), 30-39세(16.0%), 60-69세(15.3%), 70-79세(10.3%), 80세 이상(2.8%)순이었다. 이 중 범불안장애는 30-39세(7.8%)와 19-29세(7.4%)에서 높은 비율을 차지하고 있었다(p<0.001). 저작불편감을 호소하는 비율은 전체의 16.8%이고, 범불안장애가 있는 경우 6.8%가 저작불편감을 겪고 있었으며 4.7%는 저작불편감이 없었다(p=0.022)<Table 2>.

Table 2. Generalized anxiety disorder according to general characteristics and chewing discomfort of study population

Unit: N(%)

| Characteristics | Total | Generalized anxiety disorder | p* | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Yes | No | |||||

| Total | 4,512(100.0) | 223(5.1) | 4,289(94.9) | |||

| Gender | ||||||

| Male | 1,954(49.8) | 66(3.6) | 1,888(94.4) | <0.001 | ||

| Female | 2,558(50.2) | 157(6.5) | 2,401(93.5) | |||

| Age (yr) | ||||||

| 19-29 | 557(17.1) | 47(7.4) | 510(92.6) | <0.001 | ||

| 30-39 | 596(16.0) | 46(7.8) | 550(92.2) | |||

| 40-49 | 755(18.7) | 35(5.0) | 720(95.0) | |||

| 50-59 | 805(19.9) | 30(3.3) | 775(96.7) | |||

| 60-69 | 936(15.3) | 31(3.1) | 905(96.9) | |||

| 70-79 | 665(10.3) | 22(3.2) | 645(96.8) | |||

| ≥80 | 198(2.8) | 12(5.7) | 186(94.3) | |||

| Education | ||||||

| ≤Elementary school | 802(11.7) | 36(4.4) | 766(95.6) | 0.478 | ||

| Middle school | 383(6.7) | 20(7.0) | 363(93.0) | |||

| High school | 1,475(34.9) | 75(5.1) | 1,400(94.9) | |||

| ≥University | 1,852(46.8) | 92(5.0) | 1,760(95.0) | |||

| Income | ||||||

| Low | 893(15.3) | 57(6.2) | 836(93.8) | 0.063 | ||

| Middle-low | 1,075(22.0) | 48(5.3) | 1,027(94.7) | |||

| Middle-high | 1,219(29.4) | 68(5.9) | 1,151(94.1) | |||

| High | 1,325(33.4) | 50(3.7) | 1,275(96.3) | |||

| Smoking | ||||||

| No | 3,850(83.4) | 188(5.1) | 3,662(94.9) | 0.873 | ||

| Yes | 662(16.6) | 35(5.2) | 627(94.8) | |||

| Drinking | ||||||

| No | 2,230(45.5) | 105(4.6) | 2,125(95.4) | 0.228 | ||

| Yes | 2,282(54.5) | 118(5.5) | 2,164(94.5) | |||

| Chewing discomfort | ||||||

| No | 3,632(83.2) | 158(4.7) | 3,474(95.3) | 0.022 | ||

| Yes | 880(16.8) | 65(6.8) | 815(93.2) | |||

*by complex sample chi-square test

연구대상자의 범불안장애와 저작불편감 간의 관련성을 분석한 결과는 <Table 3>과 같다. 먼저 범불안장애 외에 어떠한 교란요인도 보정하지 않은 Crude model에서 범불안장애가 없는 대상자에 비해 있는 대상자는 저작불편감을 호소할 가능성이 1.480배 더 높은 것으로 나타났다. 또한 모든 교란요인을 보정한 Multivariable에서도 범불안장애가 없는 대상자에 비해 있는 대상자는 저작불편감을 호소할 가능성이 1.962배 더 높은 것으로 나타났다.

Table 3. Association between generalized anxiety disorder and chewing discomfort of study population

| Variables | Crude model | Multivariable | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OR | (95% CI) | p | OR | (95% CI) | p | ||

| Generalized anxiety disorder | |||||||

| No | 1.000 | 1.000 | |||||

| Yes | 1.480 | (1.059-2.069) | 0.023 | 1.962 | (1.369-2.811) | <0.001 | |

OR: Odds ratio, 95% CI: 95% Confidence interval

Multivariable results adjusted by gender, age, education, income, smoking, drinking

급변하는 현대 사회 속에서 정신장애의 유병률은 지속적으로 증가하고 있다[1]. 이러한 정신장애는 신체건강에 부정적인 영향을 미치며, 특히 구강건강에 악영향을 미치는 것으로 보고되고 있다[2,6,7,16,17]. 구강질환은 저작, 말하기, 심미기능과 같은 3대 구강기능에 악영향을 미쳐 삶의 질을 헤치게 된다[8]. 본 연구에서는 정신장애 중 불안장애의 하위 유형인 범불안장애에 주목하였다. 범불안장애는 타 정신장애에 비해 여러 이유로 유병률이 낮게 나타나 심각성이 간과되는 경우가 많지만[4,5] 우리 삶에 불편감을 주는 부분이 있다. 따라서 이들을 돕기 위한 지침을 마련하기 위해 치위생학적 연구도 필요하다. 이에 구강기능의 세 가지 요소 중, 생에 전반에 걸쳐 필수적인 음식섭취와 관련된 저작과의 분석을 진행하였다.

제9기(2022) 국민건강영양조사 데이터에 따르면, 범불안장애는 223명(5.1%)이었다. 이들 중 성별에서는 남성이 66명(3.6%), 여성이 157명(6.5%)으로 나타났다<Table 1>. 이는 동일 데이터를 사용한 다른 연구에서 전체 연구대상자 5,615명 중 범불안장애는 남성이 2,475명(44.1%), 여성이 3,140명(55.9%)으로 나타나 동일하게 여성에서 비율이 더 높았다[18]. 또한, 연구대상자 중 저작불편감을 호소하는 비율이 16.8%로 나타났다<Table 1>. 이는 이전 제6기 국민건강영양조사 데이터에서 나타난 저작불편감 호소 비율(23.25%)과 유사하다[19]. 한편, 음주여부에 따른 저작불편감 호소 비율을 살펴본 결과, 비음주자가 498명(18.9%)으로 음주자 383명(15.0%)에 비해 저작불편감을 호소하는 비율이 상대적으로 높게 나타났다<Table 2>. 본 연구에서 사용한 음주여부 변수는 국민건강영양조사의 원시자료 이용지침서에 따라 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 사람들을 음주자로 분류하고 나머지는 비음주자로 분류한 것이다. 향후 연구에서는 지침서에 명시된 1회 평균 음주량(남자의 경우 7잔 이상, 여자의 경우 5잔 이상)과 주당 음주 빈도(주 2회 이상)를 기준으로 고위험음주율 변수를 생성하거나, 최근 1년간 음주 빈도를 세분화(최근 1년간 마시지 않음, 월 1회 미만, 월 1회 정도, 월 2-4회, 주 2-3회, 주 4회 이상)하는 방법도 고려해 볼 필요가 있을 것으로 보인다[20]. 또한, 범불안장애와 저작불편감 간의 관련성을 살펴본 결과, 모든 교란 요인을 보정한 모델에서 범불안장애가 없는 대상자에 비해 있는 대상자는 저작불편감을 호소할 가능성이 1.962배 더 높게 나타났다<Table 3>. 기존 연구에서 불안과 저작불편감 간의 직접적인 관계를 다룬 연구는 부족하지만, 불안이 저작기능에 영향을 미칠 수 있는 측두하악장애(Temporomandibular disorder, TMD)와 관련이 있다는 선행 연구의 결과와 유사한 경향을 보인다[21,22].

본 연구에는 몇 가지 한계점이 존재한다. 첫째, 이 연구는 국민건강영양조사 데이터를 이용하여 분석한 단면조사로 범불안장애와 저작불편감 간의 인과관계에 대한 추론이 어렵다. 하지만 해당 데이터는 전 국민을 대표할 수 있는 자료로 향후 관련 연구에 대한 기초 정보를 제공하는 데 도움이 될 수 있을 것으로 보인다. 둘째, 범불안장애 유병자 수가 적게 나타나 결과 해석에 주의해야하며 추후 연구에서는 우울증과 같은 동반되는 정신장애를 교란변수에 포함하여 분석을 진행해 보는 등의 연구가 필요하겠다. 또한, 저작기능만을 중심으로 분석하였기 때문에 말하기와 심미기능에 대한 고려가 부족하다. 따라서 구강기능의 전체적인 요소를 종합적으로 분석할 필요가 있을 것으로 보인다.

이러한 한계점으로 인해 연구 결과를 해석할 때 신중한 접근이 요구되지만, 본 연구는 국민건강영양조사 자료를 활용하여 한국 성인의 범불안장애와 저작기능 간의 관련성을 파악한 것에서 의의가 있다. 이 결과는 범불안장애 환자의 구강질환을 예방하고 효과적으로 관리하기 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다. 나아가, 불안장애와 구강건강의 적절한 관리를 통해 개인의 삶의 질을 향상시킬 뿐만 아니라 사회적 비용 절감과 공중보건 향상에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

이 연구는 국민건강영양조사 자료를 활용하여 한국 성인의 범불안장애가 저작불편감에 미치는 영향을 분석하였으며, 주요 결과는 다음과 같다.

1. 교란변수를 보정하지 않은 분석 결과 범불안장애가 없는 대상자에 비해 있는 대상자는 저작불편감을 호소할 가능성이 1.480배 더 높게 나타났다.

2. 성별, 연령, 교육수준, 소득수준, 흡연여부, 음주여부를 모두 보정한 Multivariable에서도 범불안장애가 없는 대상자에 비해 있는 대상자는 저작불편감을 호소할 가능성이 1.962배 더 높게 확인되었다.

이를 통해 한국 성인에게서 범불안장애 여부는 저작불편감과 유의한 관련성이 있음을 확인하였다.

Conceptualization: SH Lee, YS Jung, YS Kim; Data collection: YS Jung, JY Byun; Formal analysis: SH Lee, YS Jung; Writing-original draft: SH Lee, YS Kim; Writing-review&editing: YS Kim, JY Byun

YS Jung has been a member of editorial committee of the Journal of Korean Society of Dental Hygiene. She is not involved in the review process of this manuscript. Otherwise, there was no conflicts of interest.

None.

None.

The data are held by the corresponding author and are available upon request if needed.

None.

1. Health Insurance Review & Assessment Service. Analysis of depression and anxiety disorder treatment trends over the past 5 years (2017–2021) [Internet]. Health Insurance Review & Assessment Service [cited 2025 Jan 02]. Available from: https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020041000100&brdScnBltNo=4&brdBltNo=10627&pageIndex=1&pageIndex2=1

2. Kim SH. The consideration of the relationship between stress and health in modern society. Korea J Sports Science 2000;9(1):223-32. https://doi.org/10.35159/kjss.2019.02.28.1.223

[DOI]

3. National Center for Mental Health. Anxiety disorders [Internet]. National Center for Mental Health [cited 2025 Jan 02]. Available from: https://mhs.ncmh.go.kr/menu.es?mid=a10501050000

4. Kessler RC, Keller MB, Wittchen HU. The epidemiology of generalized anxiety disorder. Psychiatr Clin North Am 2001;24(1):19-39. https://doi.org/10.1016/S0193-953X(05)70204-5

[DOI][PubMed]

5. Kim KH. Diagnosis and psychological assessment of generalized anxiety disorder. J Korean Neuropsychiatr Assoc 2012;51(1):16-24. https://doi.org/10.4306/jknpa.2012.51.1.16

[DOI]

6. Okoro CA, Strine TW, Eke PI, Dhingra SS, Balluz LS. The association between depression and anxiety and use of oral health services and tooth loss. Community Dent Oral Epidemiol 2012;40(2):134-44. https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2011.00637.x

[DOI][PubMed]

7. AlJameel AH, AlSaleh LS, Bawazir NH, AlOmair AS, Almalki SA. How mental health correlates with subjective oral health status: a cross-sectional study among a group of university students. Niger J Clin Pract 2023;26(11):1716-22. https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_330_23

[DOI][PubMed]

8. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century—the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol 2003;31(1):3-24. https://doi.org/10.1046/j..2003.com122.x

[DOI][PubMed]

9. Marshall TA, Warren JJ, Hand JS, Xie XJ, Stumbo PJ. Oral health, nutrient intake and dietary quality in the very old. J Am Dent Assoc 2002;133(10):1369-79. https://doi.org/10.14219/jada.archive.2002.0052

[DOI][PubMed]

10. Shin SM. Associations of food-chewing discomfort with health behaviors and cognitive and physical health using pooled data from the Korean Health Panel (2010–2013). Nutrients 2020;12(7):2105. https://doi.org/10.3390/nu12072105

[DOI][PubMed][PMC]

11. Gavião MBD, Engelen L, Van Der Bilt A. Chewing behavior and salivary secretion. Eur J Oral Sci 2004;112(1):19-24. https://doi.org/10.1111/j.0909-8836.2004.00105.x

[DOI][PubMed]

12. Ju OJ, Lee HK. The effects of adults’ mental health on subjective self-rated oral health—focusing on stress and generalized anxiety disorder. KJOHSM 2023;17(3):43-53. https://doi.org/10.12811/kshsm.2023.17.3.043

[DOI]

13. Bae JH, Choi DY, Hong MH. The relationship between depression, anxiety and oral symptom in adults according to mask-wearing during the COVID-19 pandemic. APJCRI 2023;9(3):227-37. https://doi.org/10.47116/apjcri.2023.03.19

[DOI]

14. Kang HJ. Relationship between the presence and need for removable dentures and generalized anxiety disorder in Korean adults. J Korean Oral Health Sci 2024;12(2):95-103. https://doi.org/10.33615/jkohs.2024.12.2.95

[DOI]

15. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006;166(10):1092-7. https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092

[DOI][PubMed]

16. Cademartori MG, Gastal MT, Nascimento GG, Demarco FF, Corrêa MB. Is depression associated with oral health outcomes in adults and elders? A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig 2018;22:2685-702. https://doi.org/10.1007/s00784-018-2611-y

[DOI][PubMed]

17. Almohaimeed B, Dube SR, Luo R. Investigating oral health among individuals with depression: NHANES 2015–2016. Saudi Dent J 2022;34(3):249-58. https://doi.org/10.1016/j.sdentj.2022.01.001

[DOI][PubMed][PMC]

18. Cha YE, Hwang JY, Nam JY. Generalized anxiety disorder due to household type and economic status during COVID-19 pandemic: focusing on gender differences. J Health Info Stat 2024;49(1):89-96. https://doi.org/10.21032/jhis.2024.49.1.89

[DOI]

19. Lee JH, Kim DH, Park YG, Lee SY. Chewing discomfort according to dental prosthesis type in 12,802 adults: a cross-sectional study. Int J Environ Res Public Health 2021;18(1):71. https://doi.org/10.3390/ijerph18010071

[DOI][PubMed][PMC]

20. Jung HJ, Yoo SB. Factors affecting chewing and speaking discomport in Korean adults: based on the 8th National Health and Nutrition Survey. J Korean Oral Health Sci 2024;12(1):58-64. https://doi.org/10.33615/jkohs.2024.12.1.58

[DOI]

21. Yang CM, Baek JW. Association of depression with chewing problems in Koreans: a cross-sectional study using the Korea national health and nutrition examination survey 2016. J Dent Rehab App Sci 2020;36(1):12-20. https://doi.org/10.14368/jdras.2020.36.1.12

[DOI]

22. Wu J, Huang Z, Chen Y, Chen Y, Pan Z, Gu Y. Temporomandibular disorders among medical students in China: prevalence, biological and psychological risk factors. BMC Oral Health 2021;21(1):549. https://doi.org/10.1186/s12903-021-01916-2

[DOI][PubMed][PMC]