1Department of Dental Hygiene, Jeonbuk Science College

2Department of Dental Hygiene, Shingu College

3Department of Dental Hygiene, Howon University

Correspondence to Min-Young Kim, Department of Dental Hygiene, Howon University, 64 Howondae 3-gil, Impi-myeon, Gunsan-si, Jeollabuk-do, 54054, Korea. Tel: +82-63-450-7776, Fax: +82-63-450-7779, E-mail: 6514114@hanmail.net

Volume23, Number 6, Pages 423-9, December 2023.

J Korean Soc Dent Hyg 2023;23(6):423-9. https://doi.org/10.13065/jksdh.20230047

Received on November 16, 2023, Revised on November 20, 2023, Accepted on November 30, 2023, Published on December 30, 2024.

Copyright © 2024 Journal of Korean Society of Dental Hygiene.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Objectives: The study aimed to assess the form, reliability, and quality of information related to periodontal diseases shared on YouTube. Methods: On october 23, 2023, we conducted searches on YouTube using four keywords related to periodontal diseases. The searches retrieved a total of 394 videos from the first five pages for each keyword. Of these, 151 were included in the analysis. Videos were categorized based on the source and usefulness of the information, and their reliability and quality were assessed. Results: Analysis of the information sources revealed that medical websites or TV channels (45.7%) were the most prevalent, whereas commercial websites (2.0%) were the least prevalent. Videos uploaded by physician or hospitals (3.08±0.48) and medical websites or TV channels (3.01±0.94) demonstrated higher reliability. Videos categorized as having good and excellent quality were predominantly from physician or hospital sources (88.2%). Useful information related to periodontal diseases was available in 85.4% of videos, with physician or hospital sources contributing the highest proportion of useful information (52.7%). Conclusions: Videos from physician or hospital sources provide high-quality useful and reliable information. To ensure the provision of more useful and accurate information, the involvement and interest of experts are deemed essential.

Oral health information, Periodontal disease, Reliability, YouTube

치주질환은 구강건강을 악화시키는 만성 염증성 질환으로 치아를 지지하는 주위조직의 염증을 특징으로 이를 잘 관리하지 못하면 결국 치아를 상실하게 된다[1,2]. 치주질환의 주요 원인은 치면세균막, 전신질환, 환경 요인 등 다양한 요인들의 불균형이 치주질환의 발생 및 진행을 초래하게 되므로, 이를 관리하기 위해서는 치주질환 치료 및 예방에 대한 교육이 필요하다[3,4]. 치주질환을 치료하는 방법은 치석제거를 포함하는 치주처치가 있으며, 칫솔질, 구강위생용품 사용, 정기적 치과검진, 금연 등과 같은 건강한 구강건강행태가 치주질환을 예방하고 관리하는데 좋은 방법으로 알려져 있다[3].

유튜브는 건강정보를 검색하는데 중요한 매체로 활용되고 있다. 동영상 공유 플랫폼(YouTube)은 누구나 쉽게 정보에 접근할 수 있고, 동영상을 통해 의학적 지식을 비롯한 다양한 정보를 공유할 수 있는 환경을 제공하고 있다[5,6]. 하루 20억회 이상의 조회수를 기록하며, 평균 1분에 1개의 새로운 동영상이 업로드가 되고 있다. 한 사용자는 하루 15분 이상을 영상시청에 소비하고 있으며 10명 중 8명이 온라인으로 건강정보에 접속하고 있다. 2022년 9월 기준으로 5천만명중 4천 3백만명이 유튜브 앱을 다운받아 사용하고 있으며, 60대에서도 1인당 월평균 사용 일수가 15.8일을 사용하고 있다[7]. 만성질환의 75%환자들이 건강정보에 대해 궁금한 점을 유튜브에서 물어보고 답변하고 있다[8]. 구강의 대표적인 만성질환인 치주질환도 유튜브에 정보를 찾게 되면서 유튜브가 중요한 매체로 활용되고 있다.

전 세계적으로 유튜브를 통한 정확한 의학 지식 정보의 제공은 의료 소비자(Health consumer)의 건강 문제에 대한 정보를 공유하며, 의료 소비자를 교육하는 효율적인 도구가 될 수 있다[5]. 반면에 유튜브에서 제공되는 정보에 대한 평가는 제한적이고, 잘못된 정보로 인한 오해가 발생할 위험성, 부정확한 의학적 지식의 공유, 오류 여부가 검증되지 않아 위험할 뿐만 아니라, 누구든지 콘텐츠를 생성할 수 있는 특성 때문에 동영상의 신뢰성과 질 관리의 어려움이 존재한다[5,9].

제작의 주체가 각기 다르게 유튜브 영상이 제작되어 질환에 대한 정보를 정확하게 전달하고 있는지에 대한 신뢰도와 질적 문제가 끊임없이 논란의 여지가 되고 있다. 우리나라에서도 유튜브를 통해 치주질환에 대한 많은 정보가 공유되고 있지만, 이에 대한 질적 평가에 대한 기준 제시나 어떠한 평가도 없는 상황이다. 이에 본 연구는 치주질환과 관련한 검색어를 이용하여 유튜브에서 제공된 정보의 형태, 정보의 신뢰성 및 정보의 질을 평가하고자 하였다.

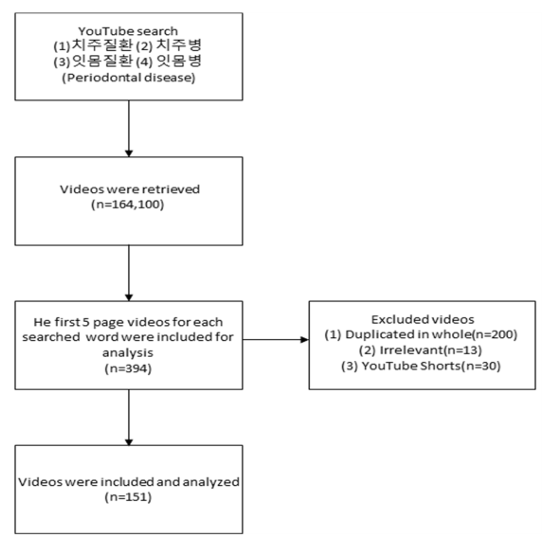

2023년 10월 23일 일자로 유튜브 인터넷 사이트(www.YouTube.com)에서 (1) 치주질환, (2) 치주병, (3) 잇몸질환, (4) 잇몸병의 4가지 검색어를 활용하여 동영상을 검색한 후, 검색어마다 1페이지부터 5페이지까지 포함된 394개의 동영상을 분석하였다. 이 중 선정 요소로는 한국어로 영상이 제작되고 치주질환과 관련된 구강건강정보가 포함된 경우이다. 배제 요소로는 중복된 영상(N=200), 치주질환과 관련 없는 내용(N=13), 1분 이내로 제작(YouTube Shorts)된 영상(N=30)은 제외하고 총 151개의 동영상이 연구에 포함되었다<Fig. 1>.

Fig. 1. Flowchart diagram of the selection process

치위생(학)과 교수 세 명의 연구자가 독립적으로 각자 151개의 동영상을 평가하였으며, 이 과정에서 연구자들 간 상이한 의견이 있는 부분은 재평가하여 의견을 조율한 후 최종 평가하였다.

각 동영상에 대해 정보의 출처에 따라 (1) 의료진 및 병원, (2) 의학 관련 웹사이트 또는 TV 채널, (3) 상업적 웹사이트, (4) 개인 사용자에 의해 제공된 정보로 분류하였다. 각 동영상에 대해 정보의 유용성에 따라 (1) 유용한 정보, (2) 잘못된 정보, (3) 유용하지 않은 정보로 분류하였다. 유용한 정보란 치주질환에 대해 치의학적, 과학적으로 근거가 있는 내용을 바탕으로 의료진에 의해 인정된 구강건강정보를 제공하는 경우 또는 전문가에 의해 추천되는 정보를 제공하는 경우로 정의하여 평가하였다. 잘못된 정보란 치의학적, 과학적으로 근거가 부족한 정보를 제공하는 경우 또는 오해를 일으킬 수 있는 정보를 제공하는 경우로 정의하였다. 유용하지 않은 정보는 과학적 근거 없이 개인의 경험이나 느낌을 정보로 제공하는 경우로 정의하였다. 각 동영상에 대해 정보의 형태에 따라 (1) 내용, (2) 재생 시간, (3) 조회 수, (4) 구독자 수, (5) 좋아요 수, (6) 댓글 수의 정보로 분류하여 평가하였다. 내용은 치주질환(원인, 증상, 치료 및 예방법)과 기타(치주질환에 도움이 되는 음식과 영양제 등 달리 분류되지 않는 정보)로 분류하였다[10,11].

각 동영상의 신뢰성 및 질 평가는 Modified DISCERN, GQS (Global quality scale)를 활용하였다. 소비자 건강정보에 대한 신뢰성 및 정보의 질을 평가하는데 사용되는 검증 도구인 Modified DISCERN은 변형된 DISCERN로 5개 각 항목(Aims clear and achieved; Reliable sources of information; Balanced and unbiased; Sources of information; Uncertainty mentioned)에 대해서 ‘예(1점)’, ‘아니오(0점)’ 로 평가하여, 만점이 5점이며, 점수가 높을수록 신뢰성이 높은 정보로 평가하였다[10–13]. GQS은 동영상의 질 평가도구로 총 5개 항목(1: Poor, 2: General poor, 3: Moderate, 4: Good, 5: Excellent)에 1점에서 5점으로 평가를 하는 방식이다[14–17]. 각 동영상의 정보의 형태와 의료 소비자 구강건강정보에 대한 신뢰성 및 정보의 질을 정보의 출처 및 유용성에 따라 비교 평가하였다.

범주형 변수에 대해서 Chi-square test를 이용하여 분석을 시행하였고, 조건에 따라 Fisher’s exact test을 시행하였다. one-way ANOVA test를 이용하여 여러 집단 간의 평균을 비교하였다. 사후검증은 Scheffé test를 실시하였다. 통계적 분석은 STATA (ver. 12.0; Stata Corp, College Station, TX, USA)를 이용하였고, p-value가 0.05 미만인 경우 통계적으로 유의미한 것으로 하였다.

총 151개의 동영상을 정보의 출처에 따라 분석한 결과 <Table 1>과 같다. 의학 관련 웹사이트 또는 TV 채널이 69개(45.7%)로 가장 많았고, 의료진 및 병원 출처 정보 68개(45.0%), 개인 사용자에 의한 정보 11개(7.3%), 상업적 웹사이트 3개(2.0%)순으로 나타났다. 의료진 및 병원 출처(95.6%), 의학 관련 웹사이트 또는 TV 채널(92.8%)정보의 경우 치주질환에 대해 전달하려는 내용이 많았다(p<0.001). 10,000회 미만의 조회 수와 10,000회 이상의 조회 수를 기록한 동영상은 각각 60.9%, 39.1%이었고, 정보의 출처에 따른 조회 수의 차이가 있었다(p=0.001). 10,000명 미만의 구독자 수와 10,000명 이상의 구독자 수는 각각 21.9%, 78.1%이었고, 정보의 출처에 따른 구독자 수 차이는 유의하게 나타났다(p<0.001). ‘좋아요’ 수가 100명 미만은 63.6%, 100명 이상은 36.4%이었고, 댓글 수는 10개 미만 67.5%, 10개 이상 32.5%이었으며, 정보의 출처에 따른 차이가 유의하게 나타났다(p<0.001).

Table 1. Form of information according to source of information

(N=151)

| Characteristics | Division | Source of information | Total | p* | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Physician or hospital (N=68) | Medical website or TV channel (N=69) | Commercial website (N=3) | Individual user (N=11) | ||||

| Content of information | Periodontal disease (causes, symptom, prevention, treatment) | 65(95.6) | 64(92.8) | 2(66.7) | 2(18.2) | 133(88.1) | <0.001 |

| Etc. | 3(4.4) | 5(7.3) | 1(33.3) | 9(81.8) | 18(11.9) | ||

| Time | Less than five minutes | 32(47.1) | 35(50.7) | 2(66.7) | 2(18.2) | 71(47.0) | 0.211 |

| five minutes or more | 36(52.9) | 34(49.3) | 1(33.3) | 9(81.8) | 80(53.0) | ||

| Clicks number | Less than ten thousand | 46(67.7) | 44(63.8) | 1(33.3) | 1(9.1) | 92(60.9) | 0.001 |

| Ten thousand or more | 22(32.3) | 25(36.2) | 2(66.7) | 10(90.9) | 59(39.1) | ||

| Subscription number | Less than ten thousand | 29(42.7) | 4(5.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 33(21.9) | <0.001 |

| Ten thousand or more | 39(57.3) | 65(94.2) | 3(100.0) | 11(100.0) | 118(78.1) | ||

| Likes number | Less than hundred | 47(69.1) | 48(69.6) | 1(33.3) | 0(0.0) | 96(63.6) | <0.001 |

| Hundred or more | 21(30.9) | 21(30.4) | 2(66.7) | 11(100.0) | 55(36.4) | ||

| Comments number | Less than ten | 48(70.6) | 53(76.8) | 0(0.0) | 1(9.1) | 102(67.5) | <0.001 |

| Ten or more | 20(29.4) | 16(23.2) | 3(100.0) | 10(90.9) | 49(32.5) | ||

*by chi-square test or Fisher’s exact test

의료진 및 병원 출처 정보(3.08±0.48), 의학 관련 웹사이트 또는 TV 채널(3.01±0.94)인 경우 신뢰성 점수가 높았고, 상업적 웹사이트(1.33±1.15), 개인 사용자에 의한 정보(1.00±0.63)는 낮은 신뢰성 점수를 보였다(p<0.001).

우수한 질을 보이는 동영상(Good and excellent)은 의료진 및 병원 출처 정보(88.2%)인 경우가 가장 많았고, 다음으로 의학 관련 웹사이트 또는 TV 채널(75.3%)이었다. 질적으로 낮은 정보를 보이는 동영상(Poor and general poor)은 개인 사용자에 의한 정보(90.9%), 상업적 웹사이트(66.6%)이었다(p<0.001)<Table 2>.

Table 2. Reliability and quality evaluation according to source of information

| Variables | Source of information | F | p | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Physician or hospital | Medical website or TV channel | Commercial website | Individual user | |||

| Modified discern criteria* | 3.08±0.48a | 3.01±0.94b | 1.33±1.15c | 1.00±0.63d | 29.61 | <0.001 |

| GQS criteria** | <0.001 | |||||

| Poor | 0(0.0) | 6(8.7) | 1(33.3) | 7(63.6) | ||

| General poor | 0(0.0) | 4(5.8) | 1(33.3) | 3(27.3) | ||

| Moderate | 8(11.8) | 7(10.1) | 1(33.3) | 0(0.0) | ||

| Good | 33(48.5) | 29(42.0) | 0(0.0) | 1(9.1) | ||

| Excellent | 27(39.7) | 23(33.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||

*by one-way ANOVA test, abcdThe same characters was not signicant by Scheffé’s multiple comparison.

**by chi-square test or Fisher’s exact test

총 151개의 동영상을 정보의 유용성에 따라 분석한 결과 <Table 3>과 같다. 치주질환과 관련하여 유용한 정보가 129개(85.4%)로 가장 많았고, 유용하지 않은 정보가 12개(8.0%), 잘못된 정보10개(6.6%)순이었다. 유용한 정보의 많은 경우가 치주질환(원인, 증상, 치료 및 예방법)에 대한 내용(96.1%)이었고, 잘못된 정보(70.0%), 유용하지 않은 정보(16.7%)를 전달하고 있었다(p<0.001). 동영상의 영상 재생 시간(p=0.039), 조회 수(p<0.001), 구독자 수(p=0.023), ‘좋아요’ 수(p<0.001), 댓글 수(p<0.001)는 정보의 유용성에 따른 차이가 있었다.

유용한 정보인 경우 의료진 및 병원 출처 정보(52.7%)인 경우와 의학 관련 웹사이트 또는 TV 채널(42.3%)인 경우가 가장 많았다. 유용하지 않은 정보의 경우는 개인 사용자(91.7%)에 의한 정보가 가장 많았다<Table 3>.

Table 3. Form of information according to usefulness

| Characteristics | Division | Usefulness | Total | P* | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Useful (N=129) | Misleading (N=10) | Not useful (N=12) | ||||

| Content of information | Periodontal disease (causes, symptom, revention, treatment) | 124(96.1) | 7(70.0) | 2(16.7) | 133(88.0) | <0.001 |

| Etc. | 5(3.9) | 3(30.0) | 10(83.3) | 18(12.0) | ||

| Time | Less than five minutes | 66(51.2) | 3(30.0) | 2(16.7) | 71(47.0) | 0.039 |

| five minutes or more | 63(48.8) | 7(70.0) | 10(83.3) | 80(53.0) | ||

| Clicks number | Less than ten thousand | 87(67.4) | 4(40.0) | 1(8.3) | 92(61.0) | <0.001 |

| Ten thousand or more | 42(32.6) | 6(60.0) | 11(91.7) | 59(39.0) | ||

| Subscription number | Less than ten thousand | 33(25.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 33(21.8) | 0.023 |

| Ten thousand or more | 96(74.4) | 10(100.0) | 12(100.0) | 118(78.2) | ||

| Likes number | Less than hundred | 91(70.5) | 5(50.0) | 0(0.0) | 96(63.6) | <0.001 |

| Hundred or more | 38(29.5) | 5(50.0) | 12(100.0) | 55(36.4) | ||

| Comments number | Less than ten | 96(74.4) | 5(50.0) | 1(8.3) | 102(67.5) | <0.001 |

| Ten or more | 33(25.6) | 5(50.0) | 11(91.7) | 49(32.5) | ||

| Source of information | Physician or hospital | 68(52.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 68(45.0) | <0.001 |

| Medical website or TV channel | 61(42.3) | 7(70.0) | 1(8.3) | 69(45.7) | ||

| Commercial website | 0(0.0) | 3(30.0) | 0(0.0) | 3(2.0) | ||

| Individual user | 0(0.0) | 0(0.0) | 11(91.7) | 11(7.3) | ||

*by chi-square test or Fisher’s exact test

가장 높은 신뢰성 점수(3.13±0.62)는 정보의 객관적인 신뢰성 및 질적 평가에서도 유용한 정보라고 평가된 경우로 확인되었고(p<0.001), 84.5%가 우수한 질을 보이는 동영상(Good and excellent)으로 평가되어 유용성 평가와 일치하는 결과를 보였다(p<0.001)<Table 4>.

Table 4. Reliability and quality evaluation according to usefulness

| Variables | Usefulness | F | p | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Useful | Misleading | Not useful | |||

| Modified discern criteria* | 3.13±0.62a | 1.7±1.05b | 0.91±0.66c | 78.98 | <0.001 |

| GQS criteria** | <0.001 | ||||

| Poor | 1(0.8) | 5(50.0) | 8(66.6) | ||

| General poor | 4(3.1) | 1(10.0) | 3(25.0) | ||

| Moderate | 15(11.6) | 1(10.0) | 0(0.0) | ||

| Good | 59(45.7) | 3(30.0) | 1(8.3) | ||

| Excellent | 50(38.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | ||

*by one-way ANOVA test, abcdThe same characters was not signicant by Scheffé’s multiple comparison.

**by chi-square test or Fisher’s exact test

유튜브는 의료와 관련하여 의사소통을 주최하고 의료 소비자는 이 정보를 보고 있다. 유튜브에서 잘못된 정보가 발견되고 의료 소비자는 정보를 찾는 과정에서 그러한 자료를 접할 가능성이 매우 높다[6]. 구강건강에 관련된 콘텐츠가 잘못된 정보를 전달할 위험이 높아 치과의료 전문가들의 적극적인 관리와 참여가 필요하다. 이에 유튜브가 구강건강과 관련하여 교육적인 활용이 가능한가? 의료 소비자와 소통할 수 있는 창구가 될 수 있는가? 등을 의료 질 평가 도구를 적용하여 치주질환과 관련한 구강건강정보의 신뢰도와 질을 평가하고자 하였다.

평가 결과 치주질환과 관련된 구강건강정보는 의료진 및 병원 출처 영상의 경우 유용한 정보가 가장 많았다. Modified DISCERN, GQS도구를 사용하여 측정한 객관적인 평가에서도 신뢰할 수 있는 정보와 질적으로도 우수한 정보가 많다는 것을 확인할 수 있었다. 다양한 방법으로 건강 정보 관련 유튜브 동영상을 분석하고 평가하고 있는데, 주된 내용은 조회 수, 검색어, 언어, 재생 시간 등에 대한 내용이 주된 평가 내용이었다[8]. 최근에는 몇몇 연구에서 유튜브를 통해 얻을 수 있는 다양한 건강 정보들 모유수유[10], 통풍[11], 흑색종[18]에 대한 신뢰성과 질을 평가하여 보고하였다. 동영상의 질을 DISCERN, Modified DISCERN, GQS, JAMA 등 질 평가에 활용되는 도구로 분석하였는데, 의료진 및 병원에서 제공된 정보인 경우 유용성이 가장 높고, 신뢰성 점수가 높았으며, 질적으로도 우수한 정보가 많다는 것을 알 수 있었다[10,11,18]. 자체적으로 개발한 평가지를 활용하여 발목 염좌에 관한 동영상의 질을 평가하기도 하였다[19]. 반면 현재까지 치주질환 관련 유튜브 동영상의 질 평가를 진행한 연구는 부재한 실정이다.

본 연구에서 검색된 치주질환 관련 유튜브 동영상이 대부분 교육적인 정보를 제공하였으나 일부는 부정확한 정보를 전달하고 있었다. 치주질환의 구강건강정보와 관련하여 유튜브의 잘못된 활용은 치주질환에 도움이 되는 음식과 영양제 등 달리 분류되지 않는 정보를 제공하는 매체로 사용이 되고, 모순되는 정보를 포함하고 있었다. 치과의료 전문가들은 미디어 콘텐츠에 대한 관심을 가지고 모니터링 해야 한다. 의료 소비자들의 눈높이에 맞춰 이해를 증진시키기 위해 치과의료 전문가들이 적극적으로 동영상의 개발에 참여하는 노력이 필요하겠다. 책임감을 가지고 치주질환 관련 정확한 정보 제공과 영상 콘텐츠의 질 관리가 필요하겠다.

치주질환 원인, 증상, 치료 및 예방법 등 구강건강정보와 관련된 오보나 허위 정보, 그 위험성이 과대평가된 부분들을 관리하여 의료 소비자가 검증된 내용을 선택하고 활용할 수 있는 동영상 제공이 필요하겠다. 유튜브에서 제공되는 영상이 실시간으로 새롭게 전송되고 있어 정보를 평가하는 시기에 따라 검색 결과가 달라져 신뢰도와 질 평가 결과도 달라질 수 있다는 점과 전문가가 객관적 도구를 활용하여 평가했지만 편향된 견해가 있을 수 있다는 한계점이 있다. 다양한 질 평가도구를 활용한 추후 연구로 지속적인 동영상 질 평가가 필요하겠다. 그럼에도 치주질환에 관한 유튜브 동영상의 질 평가를 진행한 초기 연구였다는 점에서 의의가 있다고 하겠다. 본 연구를 필두로 유튜브 콘텐츠의 신뢰성과 질이 평가되는 체계가 점차 확립되어 검증되고 정확한 콘텐츠가 많이 생성되어 치주질환과 관련된 내용의 필요한 정보를 쉽게 검색하고 공유할 수 있기를 기대한다. 이를 토대로 의료소비자에게 유용하고 정확한 치과의료 정보를 제공할 수 있을 것이다.

유튜브에서 공유되는 치주질환 관련 동영상 정보의 신뢰성과 질적 평가를 다양한 객관적 도구로 분석하였다.

1. 정보의 출처에 따라 분석한 결과 의학 관련 웹사이트 또는 TV 채널이 45.7%로 가장 많았고, 의료진 및 병원 출처 정보 45.0%, 개인 사용자에 의한 정보 7.3%, 상업적 웹사이트 2.0% 순이었다. 의료진 및 병원 출처 정보, 의학 관련 웹사이트 또는 TV 채널인 경우 신뢰성 점수가 높았고, 상업적 웹사이트, 개인 사용자에 의한 정보는 낮은 신뢰성 점수를 보였다(p<0.001).

2. 정보의 유용성에 따라 분석한 결과 유용한 정보가 85.4% 가장 많았고, 유용하지 않은 정보 8.0%, 잘못된 정보 6.6% 순으로 나타났다. 가장 높은 신뢰성 점수는 정보의 객관적인 신뢰성 및 질적 평가에서도 유용한 정보라고 평가된 경우로 확인되었고, 84.5%가 우수한 질을 보이는 동영상으로 평가되었다(p<0.001).

의료 소비자들에게 쉽고, 유용하고, 검증된, 정확한 유튜브 치주질환 관련 정보가 제공될 수 있도록 질 평가의 체계적인 기준이 필요할 것이다. 다양한 치과 진료분야별로 의료 소비자에게 유용한 구강건강정보의 제공을 위한 동영상 정보의 신뢰도와 질 평가에 기초자료로 활용될 것으로 사료된다.

Conceptualization: JH Kim, SH Hwang, MY Kim; Data collection: JH Kim, SH Hwang, MY Kim; Formal analysis: MY Kim; Writing-original draft: JH Kim, MY Kim; Writing-review&editing: JH Kim, SH Hwang, MY Kim

The authors declared no conflicts of interest.

None.

None.

None.

None.

1. Choi EM, Park SH. Association between relative handgrip strength and periodontitis: mediating effect of high sensitivity c-reactive protein. Korean Public Health Research 2023;49(1):1-10. https://doi.org/10.22900/kphr.2023.49.1.001

[DOI]

2. Lee JH, Hwang TY. Effects of multiple chronic diseases on periodontal disease in Korean adults. JAMCH 2018;43(4):224-33. https://doi.org/10.5393/JAMCH.2018.43.4.224

[DOI]

3. Li A, Chen Y, Schuller AA, van der Sluis LWM, Tjakkes GE. Dietary inflammatory potential is associated with poor periodontal health: a population-based study. J Clin Periodontol 2021;48(7):907-18. https://doi.org/10.1111/jcpe.13472

[DOI][PubMed][PMC]

4. Cho HJ. Major oral health indicators in mature and middle age. J Korean Dent Assoc 2019;58(1):38-44. https://doi.org/10.22974/jkda.2019.58.1.004

[DOI]

5. Gabarron E, Fernandez-Luque L, Armayones M, Lau AY. Identifying measures used for assessing quality of YouTube videos with patient health information: a review of current literature. Interact J Med Res 2013;2:e6. https://doi.org/10.2196/ijmr.2465

[DOI][PubMed][PMC]

6. Madathil KC, Rivera-Rodriguez AJ, Greenstein JS, Gramopadhye AK. Healthcare information on YouTube: a systematic review. Health Informatics J 2015;21(3):173-94. https://doi.org/10.1177/1460458213512220

[DOI][PubMed]

7. Insight Korea. Falling in love with YouTube in Korea [Internet]. [cited 2023 Oct 30]. Available from: https://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=112386.

8. Drozd B, Couvillon E, Suarez A. Medical YouTube videos and methods of evaluation: literature review. JMIR Med Educ 2018;4(1):e3. https://doi.org/10.2196/mededu.8527

[DOI][PubMed][PMC]

9. Kim ES. Medical YouTube videos and evaluation. Korean J Gastroenterol 2018;72(6):275-6. https://doi.org/10.4166/kjg.2018.72.6.275

[DOI]

10. Jo CK, Lee SY, Kim MJ. Utility evaluation of information from YouTube on breastfeeding for preterm babies. J Korean Soc Neonato 2019;26(4):185-90. https://doi.org/10.5385/nm.2019.26.4.185

[DOI]

11. Koo BS, Kim D, Jun JB. Reliability and quality of Korean YouTube videos for education regarding gout. J Korean Med Sci 2021;36(45):e303. https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e303

[DOI][PubMed][PMC]

12. Onder ME, Zengin O. YouTube as a source of information on gout: a quality analysis. Rheumatol Int 2021;41(7):1321-8. https://doi.org/10.1007/s00296-021-04813-7

[DOI][PubMed][PMC]

13. Charnock D, Shepperd S, Needham G, Gann R. DISCERN: an instrument for judging the quality of written consumer health information on treatment choices. J Epidemiol Community Health 1999;53(2):105-11. https://doi.org/10.1136/jech.53.2.105

[DOI][PubMed][PMC]

14. Singh AG, Singh S, Singh PP. YouTube for information on rheumatoid arthritis-a wakeup call?. J Rheumatol 2012;39(5):899-903. https://doi.org/10.3899/jrheum.111114

[DOI][PubMed]

15. Delli K, Livas C, Vissink A, Spijkervet FK. Is YouTube useful as a source of information for Sjögren’s syndrome?. Oral Dis 2016;22(3):196-201. https://doi.org/10.1111/odi.12404

[DOI][PubMed]

16. Azer SA, AlOlayan TI, AlGhamdi MA, AlSanea MA. Inflammatory bowel disease: an evaluation of health information on the internet. World J Gastroenterol 2017;23(9):1676-96. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i9.1676

[DOI][PubMed][PMC]

17. Erdem MN, Karaca S. Evaluating the accuracy and quality of the information in kyphosis videos shared on YouTube. Spine (Phila Pa 1976) 2018;43(22):E1334-9. https://doi.org/10.1097/BRS.0000000000002691

[DOI][PubMed]

18. Hur KY, Ha ES, Kim DH, Song WJ, Mun JH. Quality evaluation of Korean YouTube videos as a source of information on malignant melanoma. Korean J Dermatol 2022;60(3):143-50.

19. Lee JY, Lee HJ, Cha DH, Lee JH, Lee HJ. Qualitative evaluation of YouTube videos on conservative treatment after ankle sprain and analysis of correlation with preference. J Korean Orthop Assoc 2022;57(4):326-32. https://doi.org/10.4055/jkoa.2022.57.4.326

[DOI]